Кто и куда приглашает моментально узнали все, и принялись на перебой уговаривать поехать на пробы, ведь это сам Марлен Хуциев!

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены…

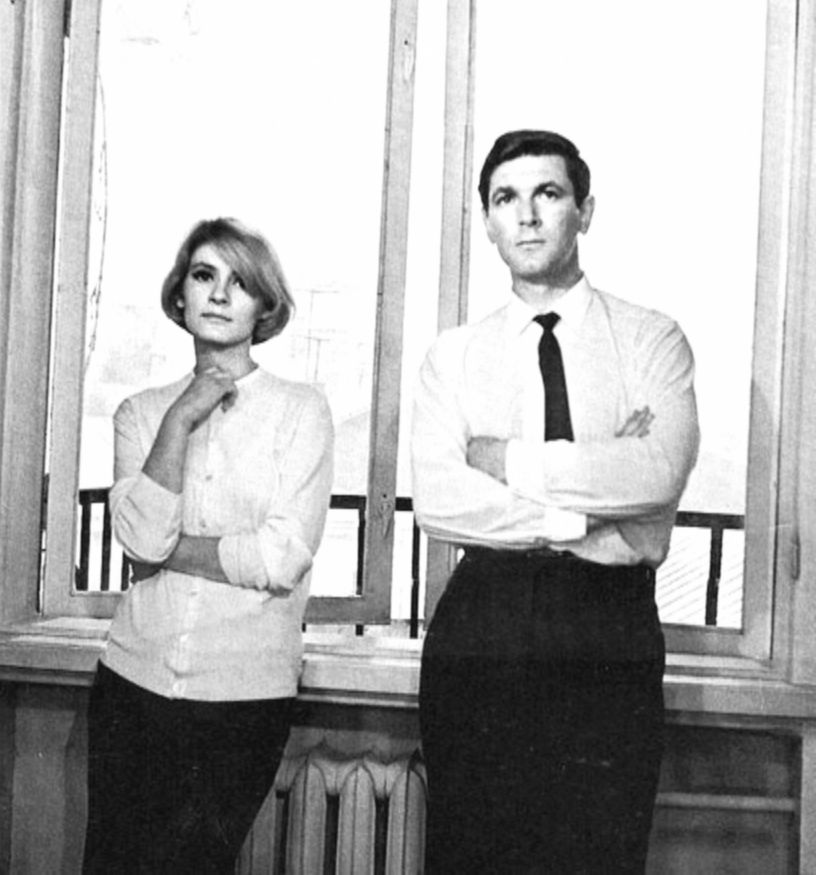

Эта актриса сыграла в полусотне фильмов, но больших ролей у неё было не много, а самую главную в момент выхода картины зрители почти не видели, и смогли оценить и сам фильм, и работу Евгении Ураловой только много лет спустя. Когда спорят, кому Юрий Визбор посвятил одну из самых проникновенных своих песен, первой называют Евгению Владимировну, хотя сама она относилась к этому весьма скептически, и говорила, что есть немало других претенденток. Настоящей звездой в общепринятом смысле она не стала, потому, что не нашлось «её» режиссёра ни в театре, ни в кино, однако она ни на кого не обижалась, никому не завидовала, а к себе всегда относилась самокритично и иронично.

Детство

Евгения Трейтман родилась 19 июня 1940 года в Ленинграде. Про родителей известно не много: отец был хорошим краснодеревщиком, работал на заводе, когда жена была беременна, его призвали на Финскую войну. Вернулся он в конце апреля 1940-го, снова работал на заводе, а когда началась Великая Отечественная, ушёл добровольцем на фронт.

В начале сентября 1941-го немцы полностью перерезали сухопутную связь Ленинграда со всей страной, оставалась только Военно-автомобильная дорога № 101, проложенная по льду Ладоги, которую справедливо называли «Дорогой жизни». 25-летняя мать с полуторагодовалой Женей в той страшной неразберихе оказались на оккупированной Псковщине.

Судьба евреев, попавших в руки немцев, была незавидна, но им повезло: они прибились к партизанскому отряду. Им вырыли землянку, наскоро сложили там печку, она всё время дымила, мама постоянно замазывала щели глиной, которой вокруг было полно, и Женя запомнила мамины «гончарные» руки на всю жизнь. Запомнила она и как мама вжимала её голову в землю, когда каратели пытались уничтожить лагерь, и потом она долго отплёвывалась землёй и травой.

Жене было 4 года, когда немцы окружили район, и мама, человек сугубо городской, в лесу чудом выбралась с дочерью из кольца. Когда немцев погнали на запад, Женя с мамой пешком пошли в Эстонию – она была не так сильно разрушена, и там было сытнее, но обосноваться не удалось, и они вернулись в Псковскую область в Изборск.

Отец после Победы воевал ещё и с Японией, вернулся только в начале 1946-го, разыскал жену и дочь, привёз их в Ленинград. Комната в коммуналке, где они жили до войны, была занята, и они поселились в сарае, где через год родился сын Семён, мама много времени уделяла ему, а отец научил Женю варить борщ, чистить селёдку и ещё многим хозяйственным премудростям. Женя с удовольствием ходила в керосиновую лавку и радовалась, когда очередь большая: ей очень нравился запах керосина, а дома он пах не так сладко.

В 1948-м им дали 12-метровую комнатку на четверых, родители спали на кровати, брат – не раскладушке, а Женя – на диванчике. Чтобы, как бы сейчас сказали, создать своё личное пространство, Женя накрывалась одеялом с головой, и эта привычка осталась у неё на всю жизнь.

У неё был и свой мир: она придумывала разные драмы, в которых, разумеется, была главной героиней. Тогда она ещё не знала, что это и есть театр и кино. Военный ребёнок, Женя не любила чтение, и лишь когда отец взялся за отделку книжного магазина на Невском, он стал приносить домой книги, и дочь стала понемногу читать.

Жили они очень бедно, единственным кормильцем был отец, Женя всё время хотела есть, и это чувство осталось с ней до конца, причём, шло оно не от желудка, а от головы. В 1947-м школьную форму было не достать, и в 1-й класс Женя пошла в коротенькой жёлтой пуховой кофточке, которую мама, большая мастерица, пошила из американской ленд-лизовской ткани, для детской одежды явно не предназначенной. Низ гардероба составляли штаны с начёсом, а детский живот между кофтой и штанами был голый.

По школе она ходила, подтягивая штаны к кофте. У мамы с партизанских времён хранился кусок немецкого парашюта, и к кофточке она приспособила воротничок, который раз в неделю стирали. Ткань была какая-то колючая, сильно натирала шею, и потом Евгения долгое время не могла носить глухие воротники. Беда была не только в нехватке денег – детская одежда и обувь были страшным дефицитом, башмаки донашивали до дыр, и во втором классе дырявый Женин ботинок отец заматывал тряпкой. Но в те годы так жили практически все.

«Повесть о молодожёнах»

Училась Женя плохо: ей было скучно, хотя в школу она ходить любила – там были друзья, и с ними было интересно. Кем стать, Женя не думала, в актрисы идти не собиралась, но подруга Мила, мечтавшая о театре, затащила её в театр-студию на Петроградской стороне. Там её и увидела ассистент режиссёра ленфильмовской картины «Повесть о молодожёнах» Сергея Сиделёва.

В титрах было указано, что роль Лены играет Евгения Трейтман, фильм вышел в 1959-м, особого успеха не имел, но на съёмках Евгения встретила царственную Веру Пашенную, снимавшуюся в своём последнем фильме, Татьяну Пельтцер, Евгения Леонова, Сергея Юрского, Алису Фрейндлих. Гонорара хватило, чтобы пошить хорошее пальто – первую в жизни настоящую взрослую обновку. Мила стала смотреть на подругу косо, но отношения до поры не порвала.

Ремесленное училище

Первая кинопремьера не изменила настроения Жени: в актрисы она по-прежнему не рвалась. Окончив школу, она пошла в ремесленное училище, выучилась на чертёжницу, устроилась на завод, где работал отец, немного занималась конькобежным спортом, бегала за заводскую команду. В театральный институт её снова привела Мила, Женю приняли, а Милу нет. На этом дружба закончилась, и с тех пор они не виделись, хотя жили рядом.

Театральный институт

На первом курсе Женя училась на вечернем отделении, а днём работала по специальности. Руководитель курса Фёдор Никитин, человек очень образованный, выгонял Женю после каждого курса за вопиющее, с его точки зрения, невежество. Но на курсах Георгия Товстоногова и Евгения Лебедева Женя играла в студенческих спектаклях и была незаменима, они уговаривали Никитина её оставить, и он всякий раз соглашался. Вот тогда-то будущая актриса стала много читать, и, наконец-то, поняла, что такое литература.

Студент-художник

В двух шагах от театрального института находится Мухинское училище, и как-то студент-художник Николай Подлесов заглянул туда, в поисках натурщицы. Женя ему понравилась, она согласилась позировать для портрета, завязались отношения, и они поженились. Свекровь Женю сразу невзлюбила, но у родителей жены жить было негде, и свекровь шкафом отгородила им закуток в огромной комнате в многокомнатной коммуналке. Вскоре, однако, выяснилось, что Николай – горький пьяница, о чём свекровь до свадьбы умолчала, и они развелись. Слава Богу, детей завести не успели.

Бросилась спасать жениха

В 1960-м Женя познакомилась будущим оператором Юрием Гаккелем. Они стали встречаться, хотели пожениться, Евгения забеременела. Летом 1961-го оператор Самуил Рубашкин пригласил Юрия ассистентом на ленту «Барьер неизвестности», которую ставил Никита Курихин. Часть картины снимали в Феодосии, и Евгения, устав от разлуки, полетела к жениху.

Они пошли в ЗАГС, но их не расписали: не было местной прописки. Перед отлётом в Москву парочка пошла на пляж, Юрий, не умевший плавать, решил покрасоваться перед невестой, и попытался доплыть по мелководью до небольшого островка метрах в 50-ти от берега. Когда он стал тонуть, Женя бросилась его спасать, и он чуть не утащил её с собой, но в последний момент разжал руки. Тело Юрия нашли лишь на третий день, а у Евгении на фоне стресса случился выкидыш, и она потеряла двойню.

Псевдоним

Через пару лет боль улеглась, и Евгения вышла замуж за выпускника института Всеволода Шиловского, который был на два года старше. Когда Евгения получила диплом, она взяла псевдоним Уралова – почему именно этот и что он означает, она не рассказывала. С работой было не просто: ни один ленинградский театр её не пригласил, была надежда, что давние знакомцы Товстоногов и Лебедев, служившие в БДТ, возьмут её к себе, но вакансий в труппе не было.

Муж стал актёром МХАТа, и предложил переехать в Москву. Выбор был не из простых: в Ленинграде была хотя бы комната, а где жить в Москве – Бог весть, но Шиловский сказал, что им сделают московскую прописку и дадут комнату в МХАТовской общаге.

Театр им. Ермоловой

МХАТ в те годы лихорадило, постоянного худрука не было, в труппе верховодили уже достаточно пожилые звёзды, которые не хотели ничего менять, молодая актриса была им без надобности. В «Современник» Уралову не взяли, и она пошла к Анатолию Эфросу, который в то время служил в театре им. Ленинского комсомола. Эфрос согласился взять Уралову, но только на подмену приме театра Ольге Яковлевой. Евгения отказалась, и в 1965-м устроилась в театр им. Ермоловой, которым руководил Виктор Комиссаржевский.

Там она прослужила всю жизнь, хотя режиссёры её не баловали: она сыграла единственную главную роль Натальи Петровны в спектакле «Месяц в деревне» по Ивану Тургеневу. Постановка Екатерины Еланской стала триумфом для весьма скромного по московским меркам театра, несколько месяцев на спектакль невозможно было достать билеты, зритель шёл «на Уралову», и в 1973-м телевидение сделало запись спектакля, что в то время свидетельствовало о высшем уровне.

После увольнения Комиссаржевского театр возглавил Владимир Андреев. Он держал Уралову в чёрном теле, и несколько лет с ней вообще даже не здоровался, а когда они помирились, интересных ролей всё равно не было.

«Июльский дождь»

На свою главную в жизни роль в картине «Июльский дождь» Уралова могла и не попасть, причём, по своей вине. Когда её попросили приехать на «Мосфильм», она отказалась: после фиаско «Повести о молодожёнах» её «зарубили» на многих лентах, говорили, что она некрасива, неуклюжа, некиногенична, даже бесталанна, и она решила больше не сниматься. Ассистент режиссёра звонила не в театр, а по месту прописки, кто и куда приглашает моментально узнали все, и принялись на перебой уговаривать поехать на пробы, ведь это сам Марлен Хуциев! Уралова уговорам поддалась и поехала, лишь бы от неё отстали.

На «Мосфильме» ей дали сценарий, сюжет и характеры показались ей плоскими, что там играть, она не видела, и хотела отказаться. К ней подошёл какой-то невысокий тщедушный 40-летний мужичок то ли с кавказскими, то ли еврейскими корнями, и позвал во двор, где уже стояли камеры, сняли пару-тройку дублей, и на следующее утро Евгении сказали, что она будет играть главную роль. Хуциев утвердил Уралову буквально в последнюю минуту: картину хотели закрыть, на главную героиню пробовались многие известные актрисы, но всё было не то.

Юрий Визбор

Как-то Хуциев привёл Уралову в просмотровый зал, показал плёнку, где был какой-то уже не молодой потрёпанный мужчина с гитарой, и сказал, что он будет играть поющего сердцееда Алика, друга её жениха Володи, с которым ей по ходу картины придётся часто встречаться. С «женихом» Александром Белявским они уже пару раз репетировали, а этого «гитариста» она видела впервые, и, как бы безразлично, спросила, кто это: в тот момент она уже влюбилась. Хуциев сказал, что это бард Юрий Визбор.

Съёмки «Июльского дождя» шли почти год. Натуру снимали в Витенёво, жили в какой-то избушке, и, чтобы хоть немного уединиться, Евгения и Юрий на всю ночь уходили гулять по лесу. По легенде, именно Ураловой Юрий посвятил свою песню «Милая моя». Уралова была замужем, Визбор, который был старше на 6 лет без одного дня, был женат на поэтессе Аде Якушевой, их дочь Татьяна в том году пошла в школу.

Они развелись, но отношения с «половинками» сложились по-разному: Юрий с Адой сохранил хорошие отношения, а Шиловский на Евгению смертельно обиделся, и долгое время с ней даже не здоровался. Дочь Анну, отцом которой был Визбор, Уралова родила накануне премьеры «Июльского дождя».

Чёрно-белая поэма о 30-летних вышла на экраны в 1966-м, когда «оттепель» давно закончилась, многие романтичные шестидесятники остепенилось, стали конформистами, хотя некоторые и подались в диссиденты. Копий напечатали мало: партийные власти и официальная кинокритика картину приняли холодно.

Однако многие из тех трёх миллионов зрителей, что «Июльский дождь» посмотрели, отзывались о нём восторженно, и влюбились в Уралову, для которой это был всего второй фильм, а для тех, кто привык читать имена в титрах, вообще первый, ведь в своей дебютной картине она была ещё Евгенией Трейтман. После «Дождя» она подала заявление о вступлении в Союз кинематографистов, но её не взяли с формулировкой «до следующих значительных работ». Сама Уралова эту ленту оценила далеко не сразу.

Юрий часто звал её в горы, без которых сам жить не мог, но у неё то съёмки, то спектакли, то дети, а потом уже и он перестал звать. Дочь Юрия и Ады Татьяна жила с ними, Евгения многому её научила, и Татьяна всегда говорила о ней очень тепло. Визбор приводил много гостей, и они съедали всё, что жена наготовила – не от голода, и не из вредности, а просто так. Тогда она завела детскую полку, прикрепляла к ней записку: «Съедите – убью!», но это мало помогало.

Когда Визбор ушёл к художнице Татьяне Лаврушиной, жизнь для Евгении рухнула, она посчитала это предательством, и простила Юрия, лишь когда он в 1984-м умер в 50 лет. Замуж больше она не выходила, хотя было ей всего 44. Отчасти в этом повинна Аня, девочка своевольная и честная: едва увидев рядом с мамой мужчину, она прямо говорила, что он ей не нравится, а дочерью Уралова очень дорожила. Визбор пытался вернуться, но Уралова его, в тайне от дочери не приняла: она была уверена, что он всё равно уйдёт, и не хотела лишний раз травмировать Аню.

«Аты-баты, шли солдаты…»

Всесоюзно известной Уралова стала, когда сыграла Анну – одну из главных героинь в военной драме Леонида Быкова «Аты-баты, шли солдаты…» С этой картиной Уралова исколесила полсвета – Быков ездить отказался, а Евгения сполна познала мировую славу.

Во времена тотального дефицита, когда даже гвоздь можно было или украсть, или купить по блату, Ураловой выделили 6 соток в дачном кооперативе на болоте под Бронницей, она построила там небольшой домик, и очень полюбила там бывать, сначала с дочерью, потом с внуками.

К шикарной жизни никогда не стремилась

К зарабатыванию денег Уралова всегда относилась спокойно, как к необходимости, к шикарной жизни никогда не стремилась, на актёрские тусовки ходить не любила – лучше с внуками понянчиться. Когда началась эра телесериалов, её часто звали, но ей было не интересно, а потом и звать перестали – чего зря время тратить, всё равно откажется, да и зрители про неё забыли, а в сериале главное имя и узнаваемость.+

«Учитесь говорить и писать правильно»

Когда разрешили кооперативы, Уралова вместе с подругой Натальей, актрисой из Томска, организовали курсы для детей «Учитесь говорить и писать правильно». Родители охотно вели к ним детей, которые стали мало читать, и эти курсы помогли актрисам выжить.

В 1994 году Уралова стала Заслуженной артисткой России.

В 2011-м Фаина Веригина поставила в Ермоловском театре спектакль «Не всё так плохо на самом деле, Аделаида», где Уралова играла Анну Ивановну – мать главной героини, которая работала на стройке. Зритель очень хорошо принял эту постановку.

В 2019-м Андрей Эшпай, у которого Уралова уже снималась в «Детях Арбата», пригласил её в сериал «Скажи правду». В этот раз она согласилась: нужны были деньги на лечение. Отработав, она улетела в Израиль, где 17 апреля 2020 года умерла в клинике на 79-м году жизни.