Пишет журналист, литератор, редактор Сергей Николаевич

Она никогда не назвала его по имени. Всегда «Он», крайне редко выдавливала из себя «Григорович» — только для непосвященных. Но таковых рядом было немного. И в общем все знали, что речь идет о человеке, чье имя в присутствии Майи Плисецкой произносить не стоит, чтобы не вызывать приступ раздражения и даже гнева.

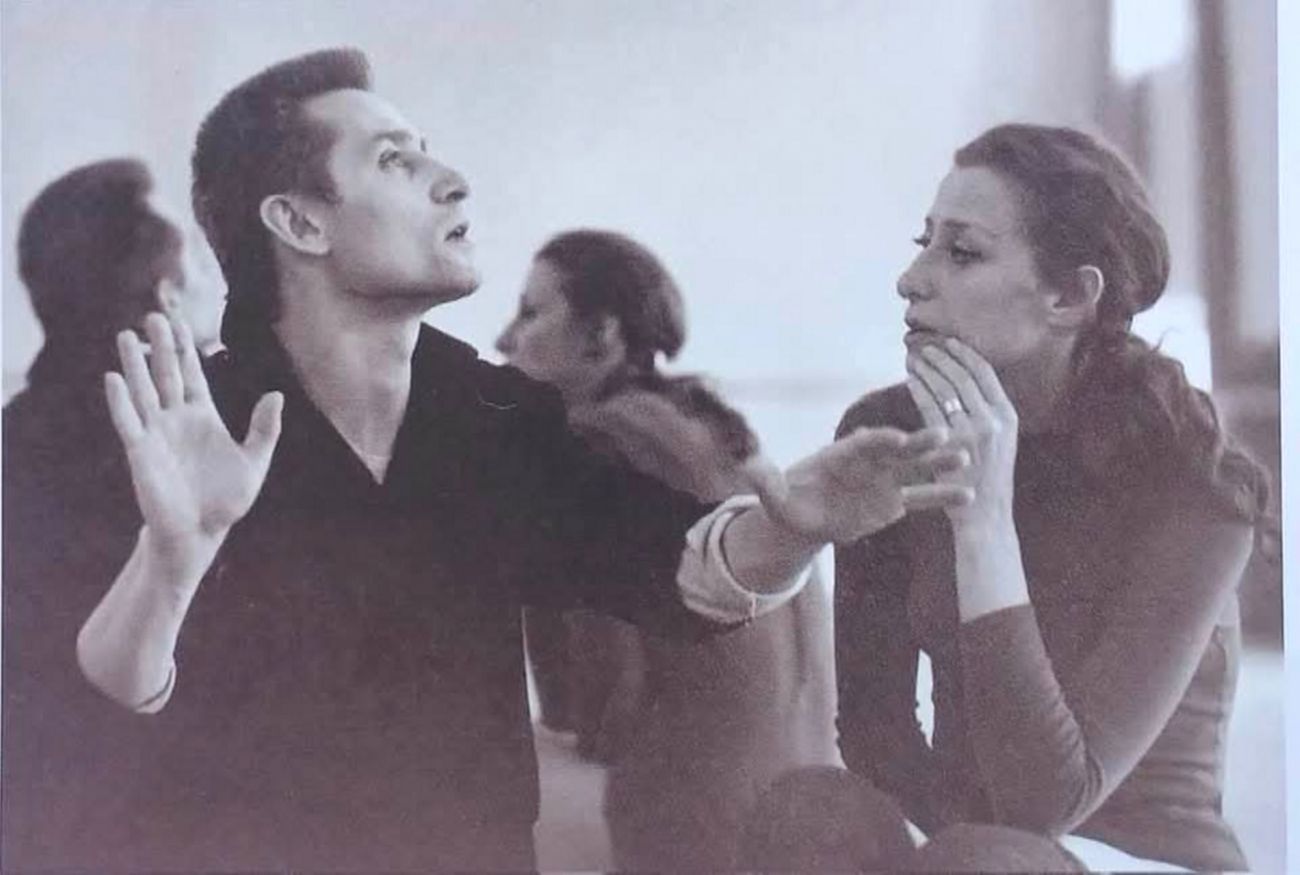

Помню, как мы с Майей Михайловной сидели в буфете Большого, и Григорович прошел мимо, не поздоровавшись, сделав вид, что ее не видит. И никого не видит. Метеор. Плисецкая кинула лукавый взгляд на меня:

«Ну что, мой критик, участь ваша решена. Теперь и вы в расстрельном списке».

Было это в 1981 году. Только недавно отгремело дело «Дивертсмента» — прекрасной книги Вадима Гаевского, из-за которой был снят с должности редактора издательства «Искусство» Сергей Никулин, а оставшийся на складе тираж пошел под нож. Такие были времена, такие нравы. Если кто вдруг подзабыл.

И все из-за того, что тишайший, интеллигентнейший Вадим Моисеевич Гаевский первым позволил себе усомниться в художественном значении последних балетных опусов Григоровича, объявив его хореографию «не дансантной», в смысле не очень-то танцевальной.

Вряд ли бы сам ЮН снизошел до того, чтобы вникать во все эти критические нюансы и искусствоведческие изыски, но нашлись злые люди, которые поспешили ему объяснить, что это заговор, что «наших бьют», что надо с «этими» разобраться. Григорович позвонил куда надо, переговорил с кем полагается. И машина заработала со всею своею устрашающей и неистовой силой.

Зачем это сейчас вспоминать? Нет в живых Вадима Гаевского, давно умерла Майя Михайловна, три дня назад скончался Юрий Николаевич Григорович. Сейчас уже некого спросить: зачем были эти войны, битвы, сражения? Кого они сделали счастливее? За что боролись и терзали друг друга эти великие люди?

По прошествии времени все больше приходишь к выводу, что сцена Большого театра была и есть уменьшенная модель государственного устройства РФ, а тогда — СССР. Только диктатура, только вертикаль единоличной власти. Никаких отступлений ни вправо, ни влево.

Юрий Николаевич Григорович был человеком системы. И балет для него был воплощением некоего высшего порядка, властелином которого он был на протяжении сорока лет. Так сложилась его творческая судьба, так его воспитали при Сталине. Про вечную борьбу и войну были его лучшие балеты….

Там все время кто-то с кем-то боролся, кто-то кого-то ненавидел, плел интриги, мучал, убивал… Как это далеко от привычных романтических снов и сказочных балетных видений Петипа. Григорович привнес в советский балет накал темных страстей и какую-то новую мучительность.

Танец в эстетический системе Ю.Н. — это прежде всего страдание. А жизнь — это всегда страдание и боль. И ничем другим быть не может и не должна. Через это страдание он пришел к своим главным, общепризнанным шедеврам — балетам «Легенда о любви» и «Спартак».

Страдание, помноженное на мрачное мизантропическое мироощущение, приведет к запрету его «Лебединого озера», где принц погибал в неравной схватке с темными силами. После пражских событий 1968 года такая концепция классики выглядела более чем смелой и революционной.

Григоровичу было поставлено на вид и приказано в административном порядке восстановить оптимистической финал — вопреки партитуре Чайковского и его собственной хореографии. Не знаю, как часто он сталкивался с диктатом властей — Ю.Н. не был склонен откровенничать с прессой и посторонними. Тем не менее одного начальственного окрика Фурцевой ему вполне хватило, чтобы больше не нарываться.

Но и веры в человечество эта история Ю.Н., похоже, тоже не прибавила. Он еще больше замкнулся в своем недоверии к ближним и дальним. Вокруг предатели, доносчики и враги. Никому нельзя верить.

На моей памяти все 70-е и 80-е он упорно укреплял бастион своей власти. Бесконечно перелицовывал классику, муштровал кордебалет и молодых безответных солистов, боролся с непокорными стареющими народными артистами СССР, которые тоже не сидели сложа руки.

Чего они хотели? Быть свободными. Быть любимыми. Танцевать не то, что главный прикажет, а то, к чему лежит душа. Но если она лежала в сторону Бежара или Ролана Пети, значит, ты уже отступник, бунтарь, подрыватель системы великого русского балета и власти Григоровича.

Самая большая сцена в мире была не в состоянии вместить и выдержать энергию ненависти, которая сотрясала великих танцовщиков и великого хореографа. Недавние любимцы и фавориты предавались анафеме. Все те, кто оказывался в их лагере, вычеркивались из министерских списков на очередные заграничные гастроли. Увы, всего это сегодня никак не вычеркнешь из истории правления Ю.Н. в Большом.

Понятно, что в этой ситуации сил собственно на творчество почти не оставалось. Кто-то должен был уступить, кто-то должен был уйти… «Ушли» народных. Просто в один прекрасный день на стене приказов в Большом появился список тех, кто подлежит увольнению. И даже то, что в этом списке значилась жена Григоровича, народная артистка Наталья Бессмертнова, ничего не меняло.

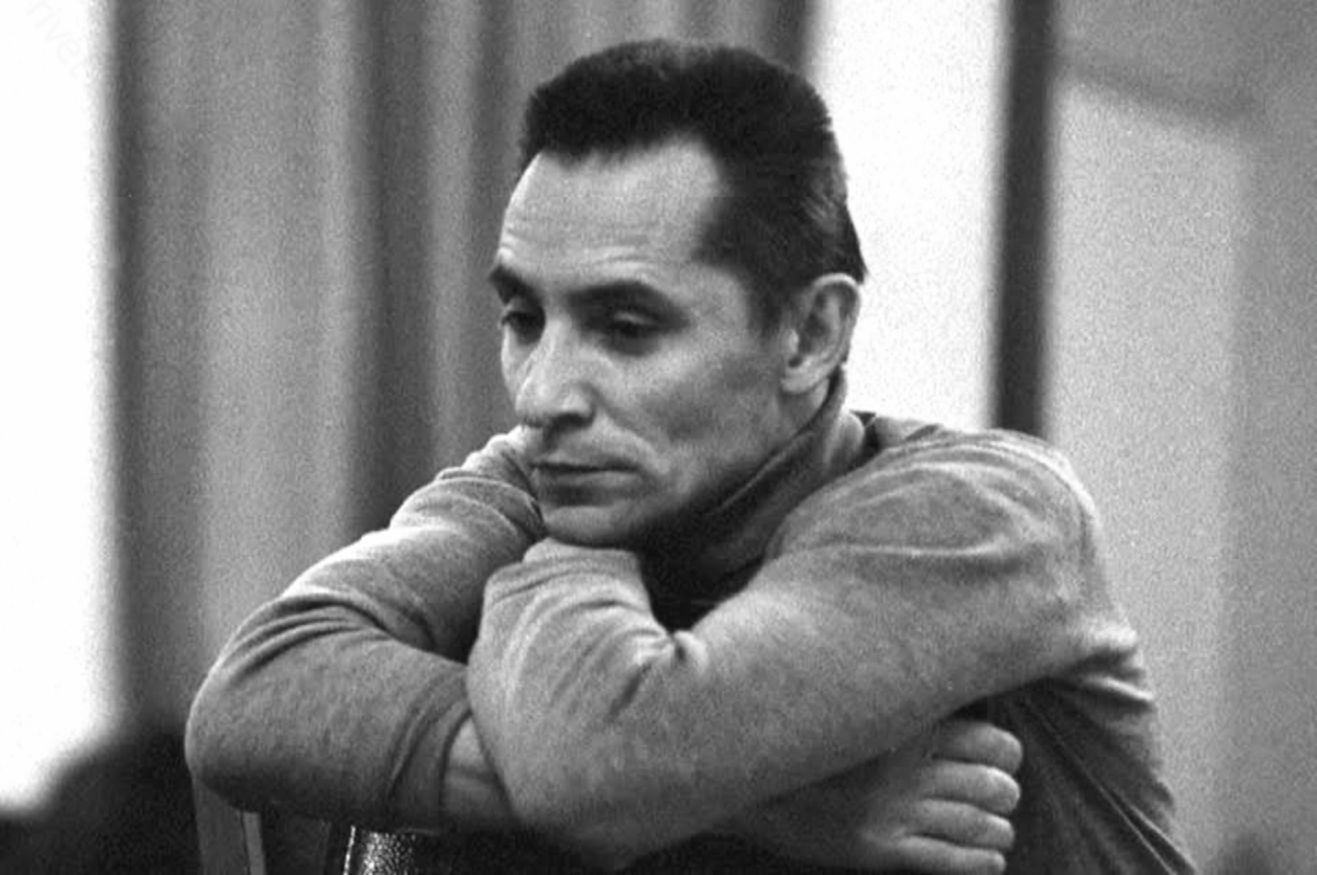

Он опять победил, как побеждал всегда… Сейчас я думаю: а была ли возможна другая тактика? Смог бы он столько лет продержаться, если бы не эта его прославленная жестокость? Если бы он не летал по жизни и сцене этаким вездесущим и неумолимым метеором в своей чёрной кожанке и водолазке, делавшими его похожим сразу на всех комиссаров времен военного коммунизма? Не знаю. Скорее всего — нет.

А потом свергли и его. Какая-то позорная история в духе 90-х. Маленькие люди против великого классика. В то время я много общался с Виталием Яковлевичем Вульфом, который обожал Ю.Н. и очень ему сочувствовал. Но тот, похоже, в сочувствии не нуждался. Начал все снова, с чистого листа. Новая глава в биографии. Кубань, Краснодарский балет…

Было что-то в этой мизасцене от суриковского «Меньшикова в Березове». Тем не менее Ю.Н. не запил, не впал в депрессию. Не стал никого разоблачать или проклинать. Нет, все та же скрытая ярость и собранность. Все та же линия сжатого рта, похожего на лезвие бритвы. И этот его седой непокорный ёжик волос. Великий Григ!

Его балеты по-прежнему шли на сцене Большого, ими по-прежнему торговали ушлые менеджеры. И как-то скоро выяснилось, что ничего более конвертируемого в репертуаре Большого нет и нескоро еще предвидится.

Что олдскульная грандиозность и осужденная мучительность его хореографии по-прежнему востребованы, являя собой невиданный контраст многочисленным камерным балетам модерн, идущим на всех сценах мира. А его балеты — это динозавры советской эры.

Космодром «Байконур», с которого по-прежнему улетают ракеты. Этому можно умиляться. Этим можно восхищаться или этому ужасаться… Как угодно! Григоровичу уже все равно.

Поразителен его уход, одновременно ещё с двумя легендами, звёздами советского балета — Аллой Осипенко и Юрием Владимировым. Один был его первым и лучшим Иваном Грозным, другая — юркой малахитовой ящеркой, хозяйкой Медной горы в «Каменном цветке».

Ladies first! Мужчины чуть позже. Но в один день. Как будто три птицы одновременно рванули в небо. И теперь смотрят на все наше копошение оттуда, со своей запредельной высоты. А поле битвы, как всегда, осталось за мародерами.

… По странному совпадению вчера в Париже, в Музее Орсе, я впервые увидел маленькое полотно Дега «Танцевальное фойе Оперы на улице Ле Пелетье»,

выбранное когда-то Вадимом Гаевским для обложки своего несчастного «Дивертисмента». Балерины в белых туниках, балетная палка, зеркала, пустой пол сцены, преподаватель-балетмейстер тоже в белом… Тени непоставленного балета — и давно угасшей, исчезнувшей жизни.

Майя Плисецкая так его и не простила. А с Гаевским Юрий Николаевич, кажется, помирился. Во всяком случае, мне почему-то в это очень хочется верить.