В детстве она прятала конфеты в карманы пальто — не из жадности, а потому что больше некуда было складывать. Эти карманы сшила ей бабушка, когда Людмила, ещё совсем малышкой, начала выступать перед ранеными солдатами. Мама тогда работала в эвакуации в госпитале, читала бойцам стихи, а девочка с феноменальной памятью вдруг выучила весь мамин репертуар и тоже начала «артистничать». Маленькая, худая, с ладошками, которые не вмещали шоколадку, она уже тогда получала первую «зарплату» — банку варенья, кусочек сахара, военные сухари. Угощения были наградой за голос, за обаяние, за смелость. Тогда она и не подозревала, что этим голосом однажды будет держать зал на одном дыхании.

Но кто бы мог подумать, что это та же самая Людмила Полякова, которую мы сегодня знаем как звезду Малого театра, лауреата, мэтра, а для кого-то — актрису из «Восхождения» или «Человека дождя»? Путь туда был не через красную дорожку, а через шестиметровую комнату, унижение, недоедание и нескончаемую женскую боль. Та боль, которую в Советском Союзе не афишировали, но которая формировала характер — навсегда.

Я читаю её историю — и ловлю себя на мысли, насколько всё было несовместимо с мечтой. Девочка, у которой нет отца, в комнате живут мама, бабушка, тётя — и мужчины, которых мама приводит в попытке найти хоть какую-то опору. Людмила тогда не понимала — стыдилась, злилась, мечтала исчезнуть. А вместо этого уходила в парк, устраивала себе маленькое гнёздышко, собирала цветные стёклышки и представляла, что у неё своя комната. Свой дом. Где никто не спрашивает про «нового папку». Где есть тишина. И воздух.

Знаете, что меня поразило больше всего? После смерти Сталина, когда на улицы хлынули толпы людей, Людмилу едва не задавила машина — «полуторка». Толпа прижала, она задыхалась, а спасти её смогли солдаты, выдернув худую девчонку прямо из человеческой мясорубки. И вот это ощущение — что тебя могут раздавить просто потому, что ты оказался не там и не вовремя — оно, мне кажется, осталось в ней навсегда. И в профессии, и в жизни.

Полякова с детства боялась толпы, но любила сцену. Противоречие? Возможно. Но разве не в нём рождаются настоящие актрисы?

Когда случай — это человек

Если бы тогда в очереди за кофе она просто отвернулась — ничего бы не было. Ни театра, ни сцен, ни ролей. Ни Поляковой, которую сегодня знают тысячи зрителей. Но она посмотрела на объявление. И увидела там слова, от которых сердце вдруг глухо бухнуло: набор в Щепкинское училище.

Думаю, у каждого в жизни был такой момент — когда ты вроде бы уже взрослый, уже живёшь не мечтами, а нуждами, работаешь, тянешь семью… а вдруг всплывает то, что давно похоронено. И ты почему-то идёшь туда, куда раньше боялся даже заглянуть.

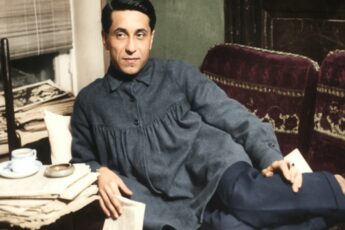

Людмила пошла. Пошла на прослушивание в чёрном платье с белым воротником — почти школьница, только в глазах у неё уже тогда стояла усталость взрослой женщины, которая таскала мешок с чужими ожиданиями и собственной виной за всё, что происходит дома. Она читала Кедрина. Не просто читала — жгла текст изнутри. Как будто хотела доказать себе: всё, хватит мечтать, убедись уже, что ты не для сцены, и возвращайся к переводам, к машинке, к курсам французского.

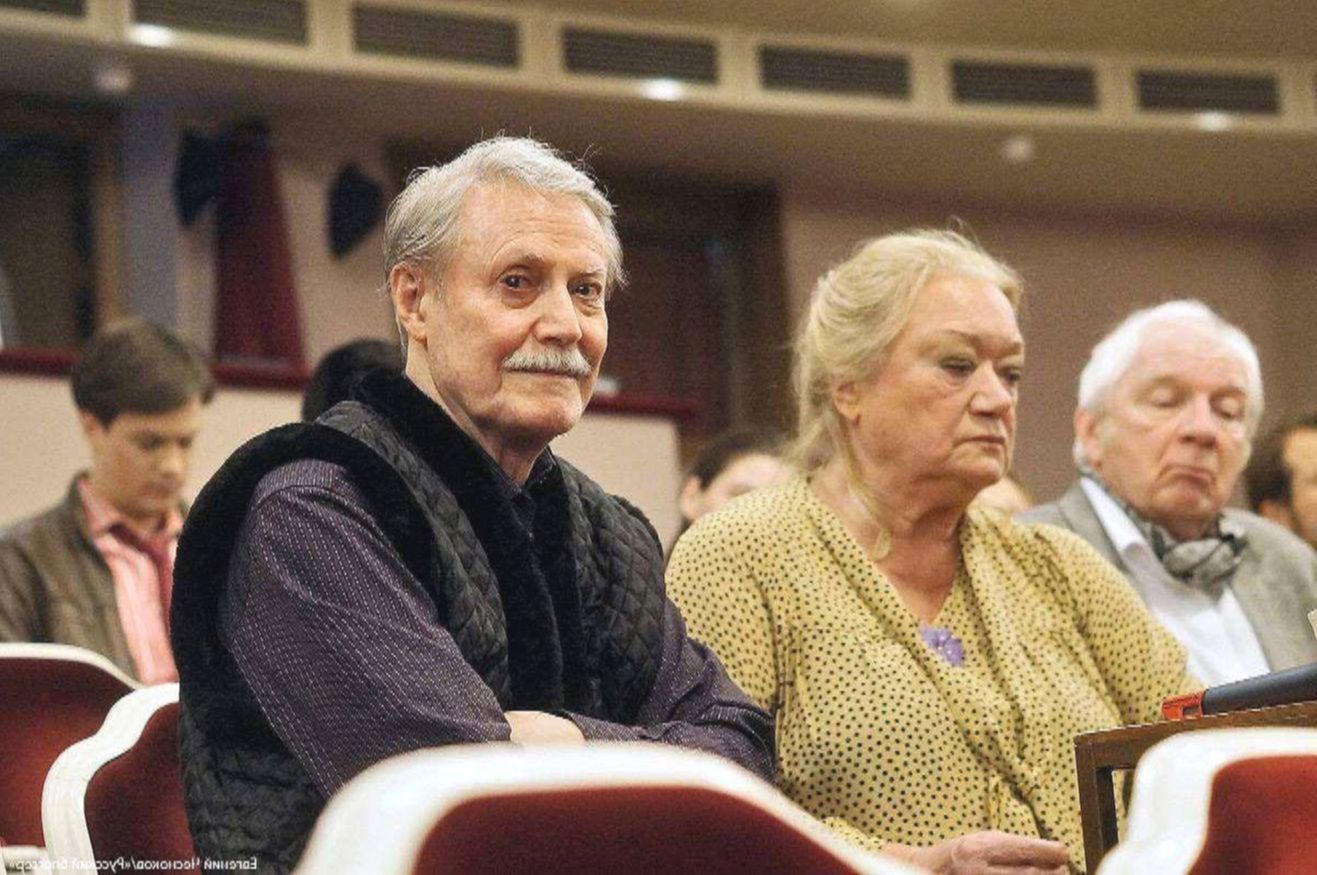

Но в тот день в аудиторию, где шёл набор, случайно зашёл Юрий Соломин.

Только вот не бывает случайностей, когда речь идёт о настоящем призвании. Соломин услышал её голос, посмотрел — и вышел. Не из равнодушия. А потому что понял: это надо спасать. Не просто взять. Спасать.

Он нашёл ректора, нашёл педагога, настоял. И Полякову взяли — не потому что было свободное место, а потому что не взять было невозможно. И это был тот редкий случай, когда один человек берёт и вытаскивает другого из болота сомнений и бедности — за волосы, как Мюнхгаузен. Только без фантастики.

С тех пор она всегда говорила, что Юрий Соломин — это человек, который дважды спас её жизнь. Сначала дал шанс. А потом вернул сцену в момент, когда она, казалось, уже потеряна навсегда. Но об этом позже.

Пока что она была просто старше всех на курсе — 21 год, с обязанностью содержать семью. Она сразу заявила: работать надо, иначе мама и бабушка не протянут. И училище пошло ей навстречу. Стипендия, подработка, понимание — всё это давали молодые педагоги, влюблённые в профессию. Людмила хваталась за каждую возможность. Она уже не фантазировала. Теперь она действовала.

Когда сцена — не мечта, а хлеб

Удивительно, но когда она закончила Щепкинское, в Малый театр идти не захотела. Казалось бы, логично — училище при театре, связи, знакомые, сцена, на которой играли ещё в студенчестве. Но Людмила уже тогда понимала: Малый — это как старая кость, которую ещё десятилетиями будут грызть одни и те же зубы. В смысле — роли распределены, места заняты, и чтобы вырасти там, нужно быть либо чьей-то любимицей, либо иметь терпение святой. А ей нужно было кормить семью. Сейчас. Без «подождать десяток лет».

Поэтому она уходит в Театр на Малой Бронной, потом в Театр Станиславского. Семнадцать лет на сцене — и всё время между двумя полюсами: нуждой и талантом. Да, киношные роли появляются — сначала крошечные, потом «Секретарь парткома», приз за лучшую женскую роль, уже не кружок, уже не самодеятельность. Но как только кто-то начинает её хвалить, обязательно находится человек, который язвит: «Да это не ты хороша, это партия хороша — название правильное».

Язык не поворачивается назвать это завистью. Это была система. Система, где талант — не гарантия, а чаще приговор. Где слишком ярких тушили, а удобных — продвигали. Она в этой системе как будто жила вопреки.

Но в театре Станиславского был «Человек дождя». Лиззи. Та самая роль, где Полякова была не просто хороша — она была. Настоящая, живая, немного уставшая, немного ироничная, очень глубокая. Её почувствовали.

И всё могло бы пойти по восходящей — если бы не 90-е. Те самые, которые ломали людей даже крепких, не то что актёров с душой наизнанку. Театр на Таганке, куда она ушла вслед за Васильевым, начал трещать по швам. Малую сцену закрыли, гастроли исчезли. Актёрам сказали: денег нет. Просто — нет. И всё.

А дома — больная мама и сын, подросток. Людмила выходит из театра с заявлением об уходе и понимает: вот она, пустота. Когда ты больше не знаешь, за что цепляться. Когда ты не просто безработная — ты женщина, от которой зависят жизни двух близких людей. И ты не можешь позволить себе упасть. Даже на минуту.

И тут — как в сказке, которая написана нервами — появляется Соломин. Снова.

Когда театр — это последний берег

Это был не кастинг, не пробы, не звонок агенту. Это был гримцех на «Горьковке», где Людмила оказалась на съёмках очередного недолгого проекта. Она вошла — а там Юрий Соломин. Снова. Как будто его кто-то сверху поставил наблюдателем её судьбы. Чтобы в нужный момент — появиться и удержать.

Он спросил: «Где ты теперь?»

Она пожала плечами: «Нигде».

Не драматично. Просто по факту. Без слёз, без жалоб. Потому что к 50 годам уже привыкаешь к тишине после хлопка двери. К тишине, за которой — неизвестность.

Через два дня она уже была в труппе Малого. Соломин позвонил, договорился, привёл. Коршунов помог. Ни одного лишнего вопроса. Как будто все понимали: этот человек не может быть вне сцены.

И снова — роли, сцена, зритель. Только теперь — всерьёз. Не «подождите в коридоре». А сразу — в центр. Потому что она дозрела. Потому что когда ты выжил в 90-е, сцена становится не пафосом, а воздухом.

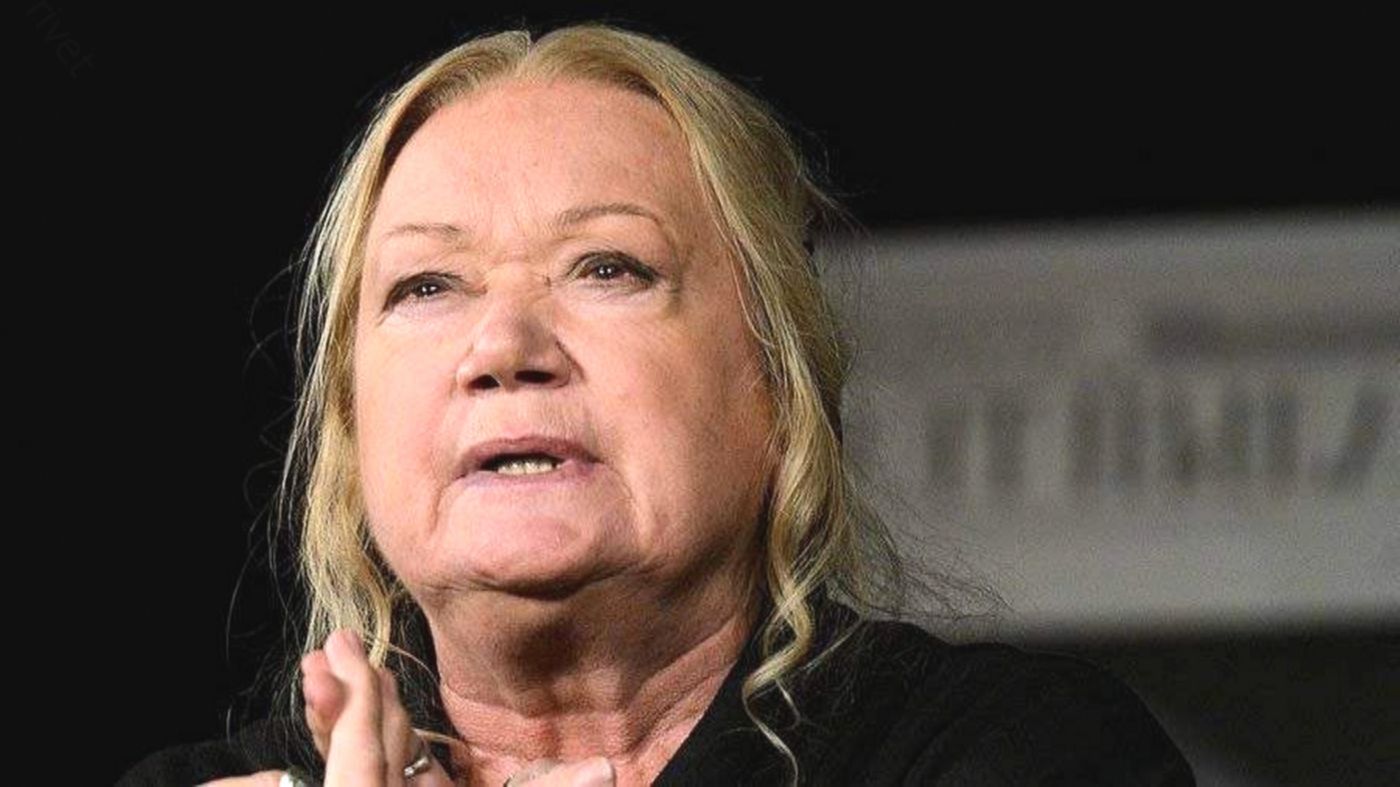

С тех пор прошло больше тридцати лет. И она до сих пор выходит на сцену Малого — как домой. Там её знают, ждут, не спрашивают про личное. А личное… Оно, увы, не получилось.

Скажу честно: мне больно писать про это. Потому что сильные женщины часто платят за свою силу одиночеством. Её сын давно живёт в Испании. Своя жизнь, своя семья. Мама — в прошлом. Мужа — не стало. И вроде бы есть признание, роли, аплодисменты. Но после спектакля она уходит одна. Домой. В тишину.

Она по-прежнему любит одиночество. Возможно, потому что в детстве его не хватало. Или потому что одиночество — это не когда никого нет, а когда никто не мешает быть собой.

Когда ты осталась — и победила

Её часто спрашивали: почему не вышла замуж? Или: а как же любовь?

А она, не моргнув, отвечала: У меня была любовь. Театр. Сцена. Люди, которые приходили и плакали в зале — это и есть моя семья.

Нет, это не красивая отговорка. Это правда. Когда ты с юности тянешь на себе взрослых, ребёнка, маму, сама себя — у тебя нет роскоши быть слабой, чтобы кто-то выбрал тебя просто так, без условий. А мужчинам нужна была либо девочка, либо домработница. Актриса с характером и взглядом, в котором — война, эвакуация, очереди, предательство и сцена — это было слишком. Неудобно. Страшно.

Так она и осталась одна. Но не брошенной. Просто — не разделённой. Знаешь, это особое одиночество. Не «никому не нужна», а «не всем по зубам». Людмила всегда была из тех, кого нельзя приручить. Только восхищаться — или уйти.

Сегодня она — одна из немногих актрис, которые не продавались, не играли «себя» ради лайков, не унижались ради ролей. Она не была той, кто бежал с цветами за молодыми режиссёрами, не была в Инстаграме с личными дурацкими историями. Её личное — это её сцена. Там она голая. Там она настоящая.

И знаешь, за это её и любят. Без хайпа. Без скандалов. Без откровенных фотосессий. Просто — за голос. За взгляд. За то, что ты сидишь в зале и понимаешь: вот перед тобой — человек. С болью. С прожитой жизнью. Без фальши.

В этом и есть настоящая победа. Не в количестве премий. А в том, что ты выстояла, не сломалась, не пошла на сделку. И сцена тебе ответила взаимностью.

Хочешь — аплодируй. Хочешь — молчи. Но знай: в Малом театре есть актриса, которая прошла всё и осталась собой. Её зовут Людмила Полякова. И её голос по-прежнему держит зал.