Он был одним из самых модных и востребованных художников-графиков своего времени. Его работы для книг Евтушенко, Вознесенского, Чуковского, Эренбурга, братьев Стругацких были не просто иллюстрациями, а самостоятельными произведениями искусства, которые задавали тон и визуальный образ эпохи «шестидесятников».

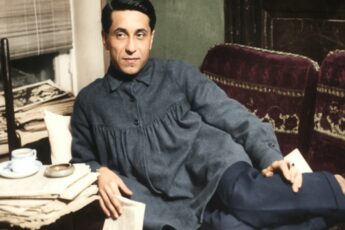

Художник Лев Збарский был частью советской золотой молодежи — узкого круга знаменитых, свободных и богатых людей Советского Союза. А его мастерская на Верхней Масловке стала настоящим салоном, куда стремились попасть все: от иностранных дипломатов до модных поэтов и красивейших актрис…

Феликс-Лев Збарский появился на свет в 1931 году в Москве, в семье, где наука и идеология переплетались самым причудливым образом. Его отец, выдающийся биохимик Борис Збарский, был одним из тех, кто сохранил для истории тело Ленина. Называя сына двойным именем, он словно предопределял его судьбу двумя полюсами: железной волей революционера Дзержинского и холодным разумом ученого Карпова.

Еще ребенком будущий художник наотрез отказался откликаться на имя Феликс, будто зная, что его судьба лежит в иной плоскости. А уж когда в его руки попал карандаш, стало окончательно ясно: мальчик избрал свой особый путь. Это был не просто бунт против воли отца, это было глубинное, почти органическое неприятие уготованной ему роли.

Холст и краски стали для Левушки миром, абсолютно противоположным миру склянок, формул и политических догм, царившему в доме Збарских. Этот выбор окончательно оформился в невероятной, почти мистической поездке в Тюмень в 1941 году. Война докатилась до столицы, и самая главная советская реликвия — тело Ленина — была эвакуирована в глубокий тыл. Семья биохимика отправилась вместе с ней.

Юный Лев навсегда запомнил тот странный путь: в тесном купе спецвагона на верхних полках разместились его родители, а на нижних… он сам и вечный безмолвный спутник «Ильич».

В 1945 году семья Збарских вернулась в Москву, и для Льва началась новая жизнь. Окончив школу, он сделал, казалось бы, неочевидный выбор — поступил во ВГИК. Однако всего через год понял, что его призвание было не в кинематографе, а в мире графики и книги. Он перевелся в Московский полиграфический институт, где его яркий талант художника-графика расцвел в полную силу.

Учился Збарский блестяще. Но независимый характер и врожденное неприятие догм сразу же создали ему репутацию «неудобного» студента. Руководителям ВУЗа претили его богемный стиль и отсутствие рвения к идеологической работе.

Эта репутация материализовалась в итоговой характеристике, где сквозь стандартные бюрократические формулировки типа «принимал участие в общественной жизни» проступал явный упрек: «комсомольские поручения выполнял не всегда охотно и добросовестно. Недостаточно дисциплинирован».

Но для молодого человека эта бумага не значила ровным счетом ничего. Студентом он успел дебютировать как профессионал — в 1955 году оформил книгу «Связная Цзинь Фын» Николая Шпанова. Эта работа стала его пропуском в мир большой иллюстрации, мимо всех комсомольских поручений и партийных выговоров.

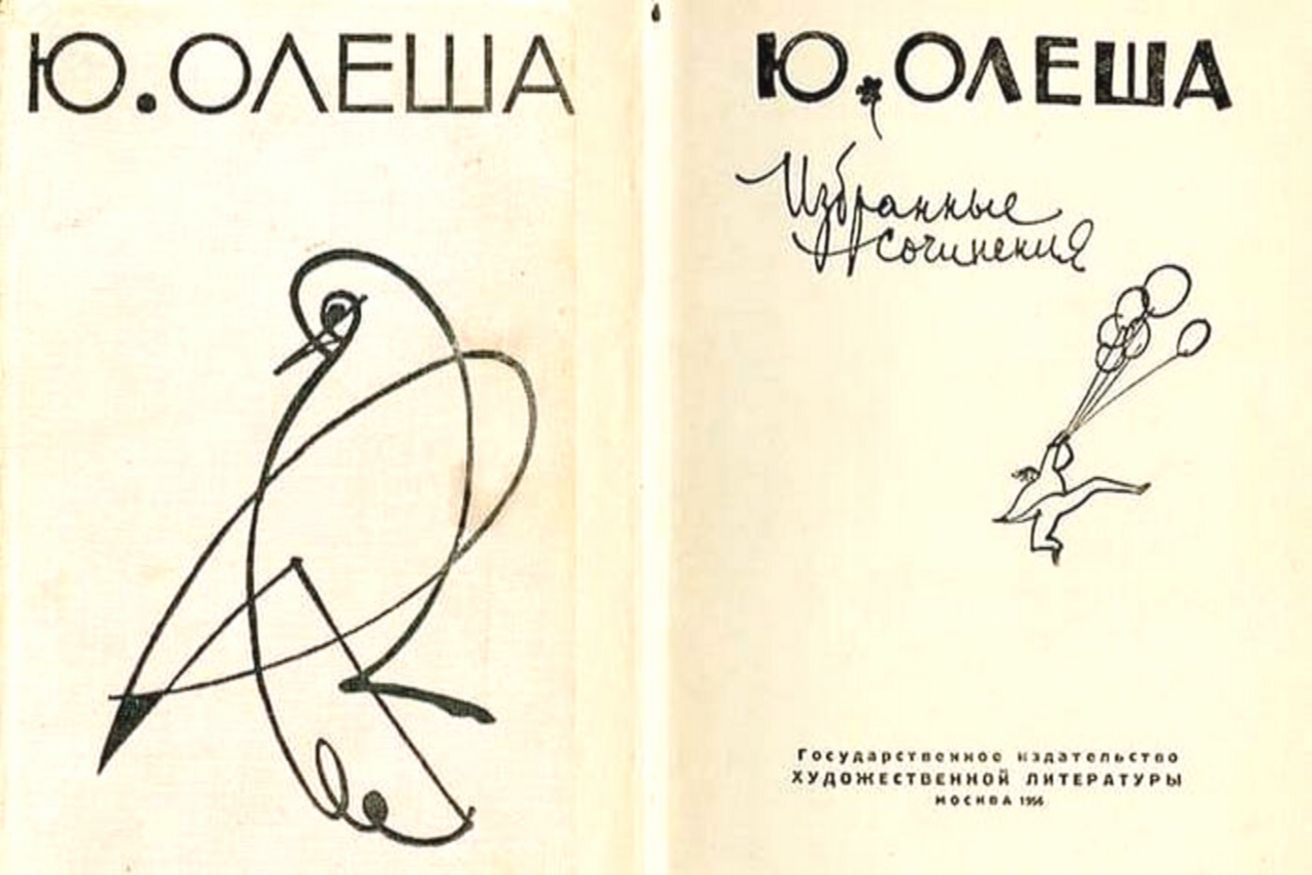

Всего через год после дебюта Збарский по заказу Гослитиздата создал иллюстрации к книге избранных произведений Юрия Олеши. А после последовали издания, казавшиеся невозможными для советского художника. Он визуализировал мемуары французского шансонье Ива Монтана «Солнцем полна голова», оформлял пьесы авангардного американца Уильяма Сарояна и экзистенциалиста Жан-Поля Сартра.

Именно его руке принадлежали графические образы к путевым очеркам Ильи Эренбурга, он превратил в зримые метафоры стихи Евгения Евтушенко в сборнике «Яблоко», нашел визуальный язык для сказок Корнея Чуковского и сложного мира пьес Генриха Белля. За полтора десятилетия в СССР Збарский оформил около 70 книг, и каждая из них, выходящая гигантскими тиражами, мгновенно становилась событием.

Но Лев не просто рисовал. Он был тотальным художником книги. В эпоху, когда каждый кегль и начертание вырисовывались вручную, он сам создавал и подбирал шрифты, которые становились органичным продолжением иллюстраций. Его фирменный почерк — лаконичный, элегантный, часто с налетом иронии, складывался из каждого элемента: от рисунка тушью до последней буквы на обложке.

Грандиозный успех принес Збарскому не только признание, но и невиданную для советского человека свободу — финансовую. Он был, пожалуй, одним из немногих, кто мог позволить себе пожить западной богемной жизнью.

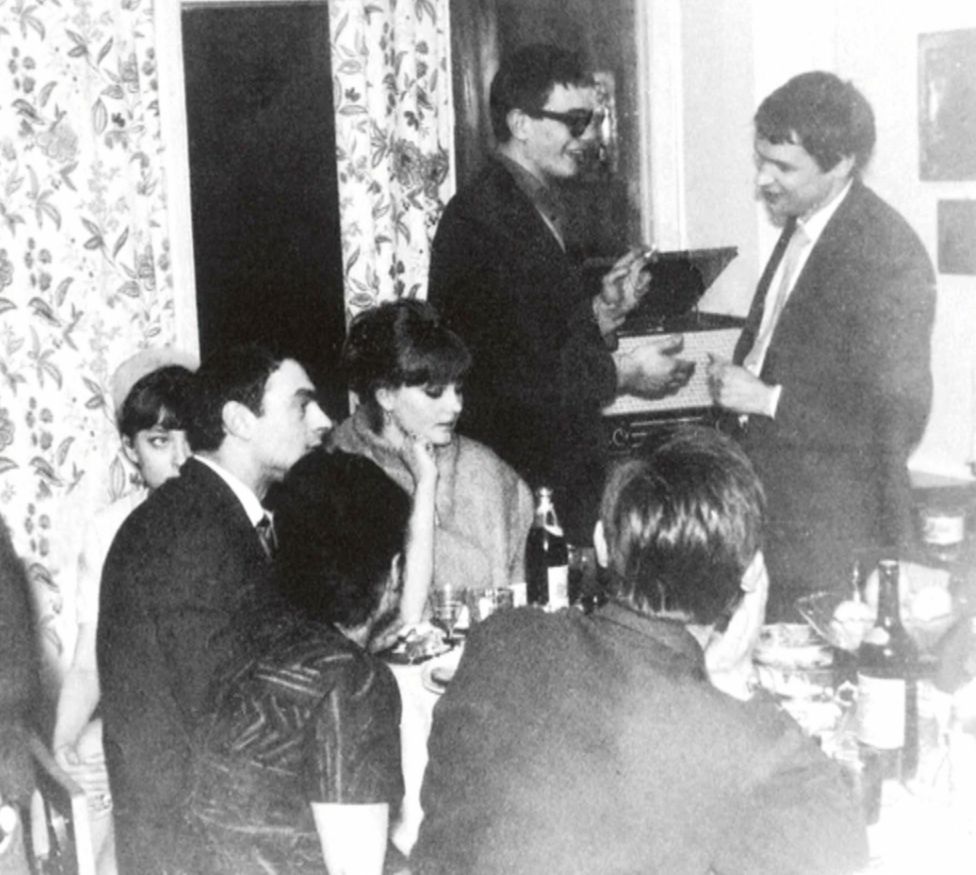

Его мастерская на Верхней Масловке превратилась в легендарный салон, самое модное и недоступное место в Москве. Здесь «тусили» поэты-шестидесятники, диссиденты, иностранные корреспонденты и, конечно, самые красивые женщины столицы.

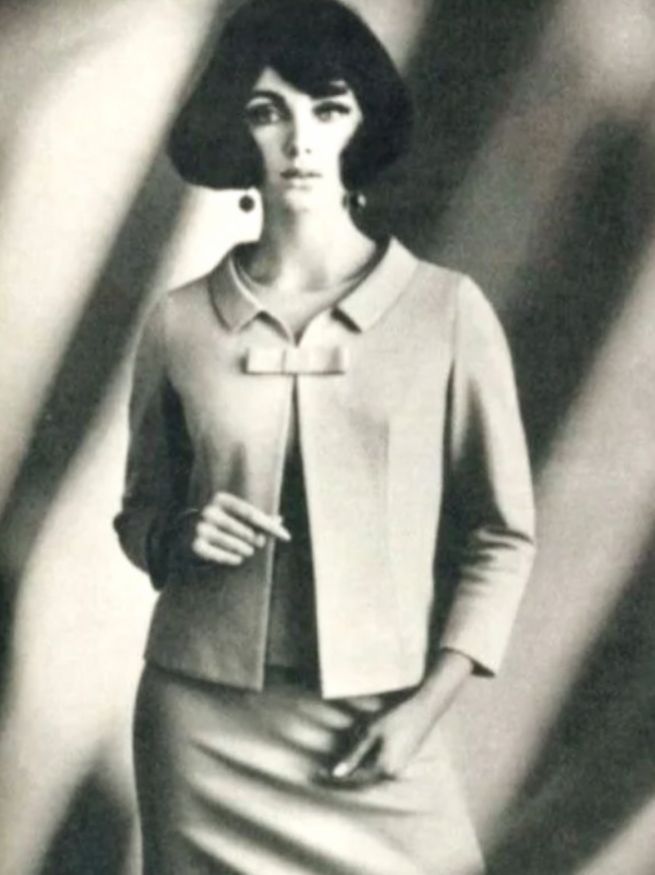

Именно на одной из таких вечеринок его взгляд остановился на женщине невероятной, почти скандальной для СССР красоты. К тому моменту Регина Колесникова уже была суперзвездой советского подиума, иконой стиля для миллионов. Западные журналисты, очарованные ее восточным шармом и европейской элегантностью, даже дали ей второе имя: «советская Софи Лорен». И, что было уже совсем дерзко, «самое красивое оружие Кремля».

Их брак в начале 60-х годов стал событием. Это было слияние «звезд», двух символов оттепели: гениального хулигана от искусства и первой леди советской моды.

Увы, но блестящий союз, казавшийся со стороны идеальным, внутри оказался хрупким и полным противоречий. Влюбленность быстро рассеялась, уступив место горькому разочарованию и взаимному непониманию.

Регина, при всей своей светской славе и профессиональной независимости, в душе искренне мечтала о тихом семейном очаге, о роли жены, матери… Была готова тут же все бросить и полностью посвятить себя поддержке гениального супруга. Вот только сам он видел в ней лишь атрибут успеха — бриллиант, элегантную порхающую спутницу для звездного существования.

Манекенщица отчаянно мечтала о ребенке. Для Збарского же мысль об отцовстве была невыносимой. Он не просто не хотел детей, он панически боялся ответственности и любого ограничения своей свободы. И когда Регина забеременела, тут же настоял на аборте.

Его роман с утонченной Марианной Вертинской стал открытым вызовом обществу. Но к разводу привела связь с другой актрисой— Людмилой Максаковой. Именно она стала матерью его единственного сына Максима.

Правда, Збарский, для которого дети были символом постылого мещанства, тут же отказался от ребенка и разорвал все отношения с Максаковой, шокировав даже привычное к его выходкам московское общество.

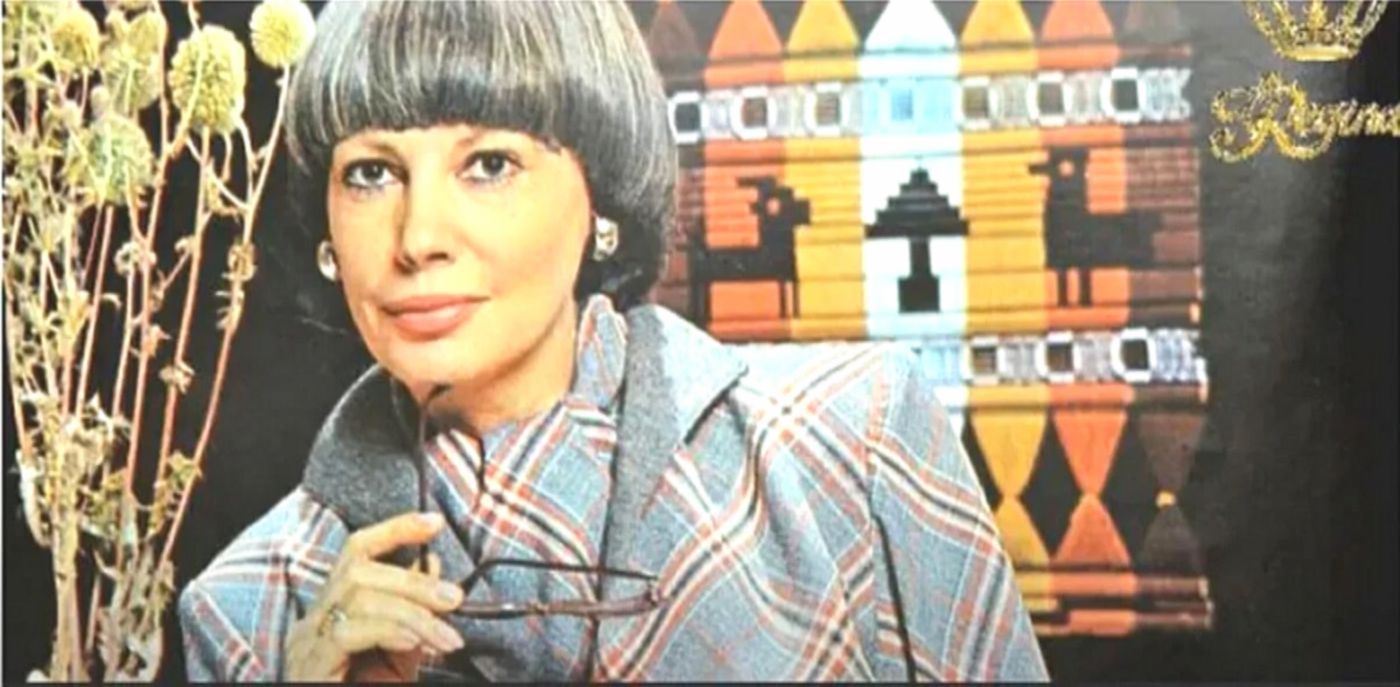

И если Людмила предательство пережила, то для Регины жизнь остановилась. Красавица впала в глубокую депрессию, пытаясь заглушить боль антидепрессантами. Но и они не могли исцелить душевную рану. В 1970 году, не вынеся отчаяния, она предприняла попытку суицида, после которой оказалась в психиатрической клинике.

Позже ей удалось вернуться на подиум, но тень прошлого преследовала ее повсюду. Имя Збарской то и дело обрастало зловещими слухами. Шептались о ее связях с высокопоставленными членами ЦК, о сотрудничестве с КГБ, что в те годы было клеймом, ставившим крест на личной жизни и доверии окружающих. Эти сплетни окончательно изолировали ее от общества…

А что же наш герой? Жизнь художника текла в прежнем русле. Но именно это существование «привилегированного раба» и душило его больше всего. Он задыхался в рамках системы, где даже для него существовали незыблемые границы: идеологический контроль, запрет на свободные путешествия, ощущение тотальной несвободы.

В 1972 году, последовательный в своем эгоцентризме, Збарский принял решение сбежать из Союза, одним махом отказавшись от прошлой жизни.

Вот только жизнь сначала в Израиле, а затем в США стала полной противоположностью советской. Из востребованного художника он превратился в неизвестного эмигранта, вынужденного начинать с нуля в конкурентном мире западного искусства.

Нет, поначалу все складывалось более или менее неплохо. Он занял денег, купил просторную квартиру на Манхэттене, воссоздав в ней подобие своей московской мастерской. Вот только кому он там был нужен? Западный арт-рынок не ждал советского книжного графика. Его фирменный стиль, столь ценимый в СССР, здесь оказался невостребованным.

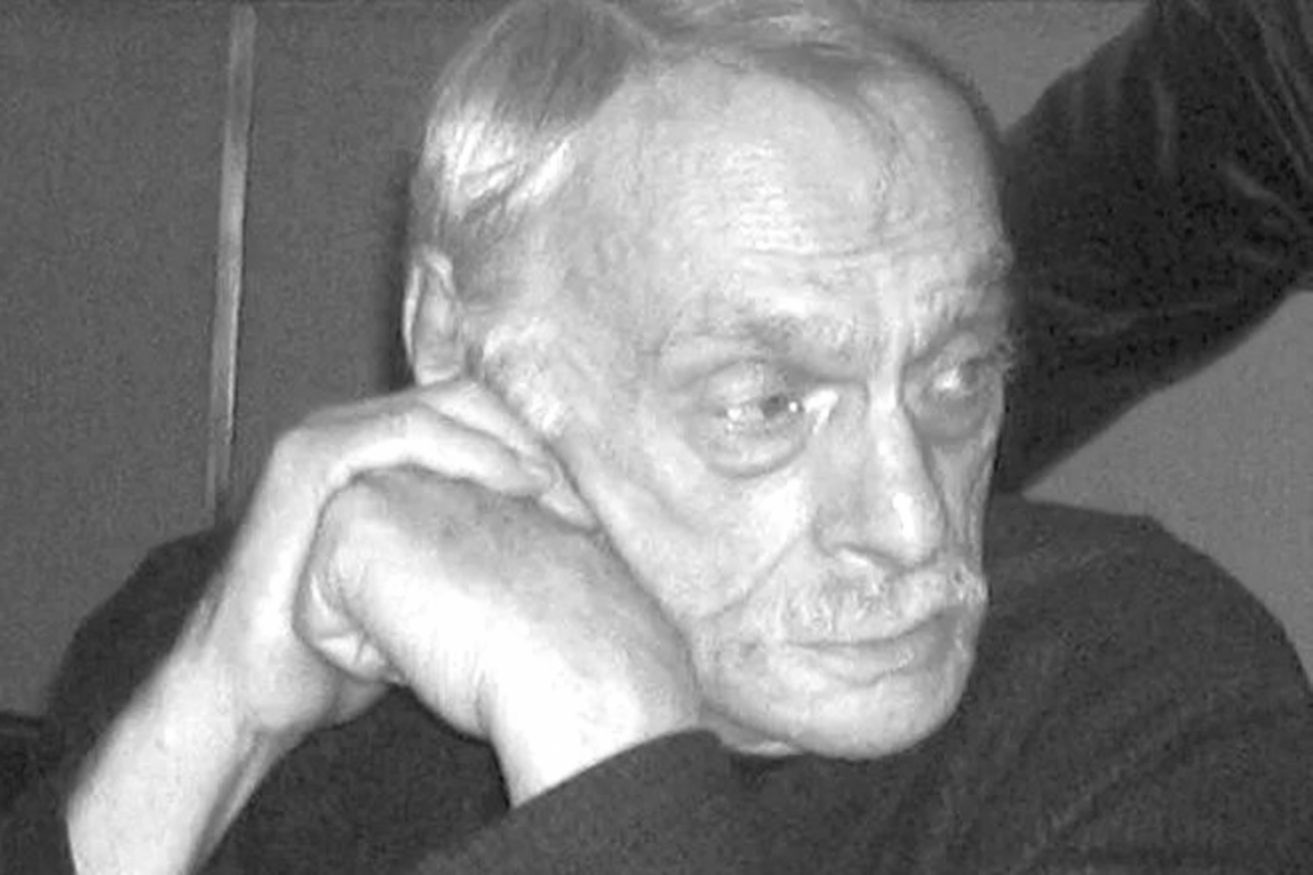

Последние годы Лев Збарский прожил в полном уединении. Его мир сузился до аудитории Fashion Institute of Technology, где он преподавал, и круга таких же эмигрантов-одиночек, ностальгирующих по прошлой жизни.

К слову, в сериале «Красная королева» образ Збарского был сильно искажен. Те, кто знал его близко, утверждали: экранный персонаж не имел ничего общего с реальным человеком… Сложным, талантливым и глубоко несчастным.

Его не стало зимой 2016 года. Он скончался в одном из хосписов США от рака легких. А последним пристанищем стало еврейское кладбище. Именно по израильской визе он когда-то покинул Родину, чтобы обрести творческую свободу, обернувшейся забвением и тоской по родному дому.