Он начинал как человек, умеющий заставить страну смеяться. И закончил — как герой трагедии, финал которой так и не досняли.

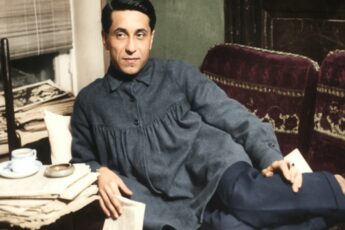

Юрий Чулюкин. Имя, которое сегодня вспоминают реже, чем оно того заслуживает. А ведь в шестидесятые он был как вспышка — яркий, живой, из тех, кто приходит в кино, чтобы изменить воздух вокруг. Его «Девчата» знала наизусть вся страна: от столичных домов творчества до дальних геологических экспедиций. Но за кадром, где вместо операторской камеры — голая жизнь, его собственный фильм складывался куда мрачнее.

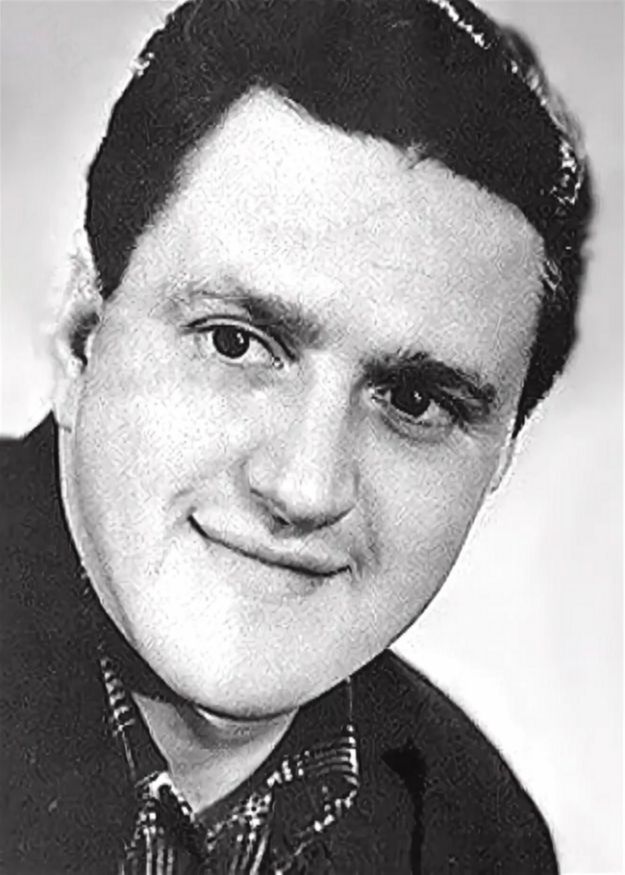

Он родился в 1929-м — году, когда страна пыталась учиться жить по-новому, а он с первых дней жил с ощущением, что кто-то что-то от него скрывает. В метрике — фамилия Чулюкин. В кулуарах — шепот: «Сын Астангова». Михаил Астангов, легенда сцены, преподаватель ГИТИСа, человек с лицом, которое хотелось копировать.

Сходство между ним и Юрием было таким очевидным, что даже случайные зрители театра переглядывались. А когда взрослый Чулюкин однажды встретил Астангова в гастрономе на Тверском, просто застыл. Молча. Как человек, который наконец увидел того, о ком всю жизнь догадывался.

Эта тайна, не произнесённая ни им, ни матерью, росла внутри, как комок в горле. И в подростковом возрасте прорвалась бунтом. Он связался с плохой компанией, втянулся в драки, азарт, уличные истории, из которых редко выходят чистыми. Кончилось всё арестом и делом об убийстве.

Официальных бумаг не сохранилось, только версии — будто бы его оправдали, будто бы сидел за соучастие. Но одно известно точно: после того времени у него навсегда остались больные почки — побои в камере. Так память о юношеском падении стала физической.

Эта история могла сломать любого. Но Чулюкин выбрал другой жанр. Вышел — и сказал себе: «Никогда больше». Он пошёл работать учеником художника в Центральный детский театр, ставил спектакли на заводе киноаппаратуры. Смотрел, как рабочие смеются на его постановках — смеются по-настоящему, не по указке. Тогда-то и понял: кино — это не роскошь, а способ дышать.

В двадцать девять он уже закончил ВГИК и пришёл на «Мосфильм». Молодой, уверенный, в пиджаке, сидящем чуть не по размеру — как и судьба, которую он только начинал примерять. Первый его фильм задумывался как драма о перевоспитании заводских хулиганов — «Жизнь начинается». Но на закрытом показе публика захохотала.

Смех был искренний, не издевательский. Так родились «Неподдающиеся» — история о двух оболтусах и строгой, но живой комсомолке.

Фильм, который не просто «вышел», а выстрелил. Комедию полюбили не за идеологию, а за энергию — ту самую, от которой и сам режиссёр, кажется, только что спасся.

На Минском фестивале картину наградили, актёры получили премии, а сам Чулюкин мелькнул в кадре — только ноги, отбивающие чечётку. Виртуозно, как будто этим танцем он пытался доказать: да, я ещё жив.

С того момента о нём заговорили как о восходящей звезде. У него было всё — талант, сила, харизма. Но именно в этот момент, когда судьба наконец улыбнулась, он встретил женщину, которая перевернёт его жизнь.

Она была молода, дерзка и ослепительно красива — студентка ВГИКа Наталья Кустинская. В ту пору её называли «русской Бриджит Бардо», и не зря: на ней взгляд любого мужчины застревал, как игла на пластинке. Когда Чулюкин появился перед ней, уже известный режиссёр, с хрипотцой в голосе, с тем самым уверенным блеском, которым часто прикрывают усталость, — она просто растерялась.

Он сказал:

— Завтра в ЗАГС.

Не «пойдём выпьем кофе», не «подумаем». Просто — «завтра». И она пошла.

Их брак длился восемь лет — восемь вспышек, ссор, объятий и прощаний. Они любили друг друга, как умеют любить люди искусства — до последней искры и чуть дальше. Но в одном доме им было тесно. Два центра вселенной редко делят одну орбиту.

Он — режиссёр, который требовал дисциплины и преданности делу. Она — актриса, мечтавшая о большой роли, о признании. И между ними медленно рождалась та тихая трещина, что со временем раскалывает любые стены.

Кустинская принесла ему сценарий «Девчат». Мол, посмотри, Юра, вот это я — вот Тосю сыграть хочу. Но он понял: не получится. Её типаж — солнце, глянец, искра — не вязался с образом наивной поварихи.

Он предложил роль второго плана, Анфису. Она вспыхнула, отказалась и, наверное, уже тогда почувствовала: этот отказ — не просто про кино. Это про их будущую невозможность.

Чулюкин, между тем, рос — как режиссёр, как имя. «Девчата» стали символом шестидесятых, фильмом, который вдохнул лёгкость в послевоенную страну. Но чем громче хлопали в кинотеатрах, тем тише становилось дома. Он ревновал. Не к ролям — к вниманию, к миру, который смотрел на неё. Она любила эффект, платье, свет. Он — порядок и скромность.

С годами их дом стал ареной. Сначала споры, потом молчание, потом — те самые ночи, которые запоминаются не словами. Говорят, однажды он вернулся домой пьяный, с ножом в руке, и шутливо — или не шутливо — провёл лезвием по её спине:

— Вот бы пощекотать тебя финкой…

Она застыла, не решаясь даже дышать. И впервые, возможно, по-настоящему испугалась.

Когда-то юношеское дело об убийстве, о котором ходили слухи, вдруг перестало быть просто эпизодом из прошлого. В ту ночь она подумала: может быть, всё это не легенда.

После этого она долго терпела, но последней каплей стала измена. Кто-то шепнул ей, где он бывает по вечерам. Она пришла. Вошла. И застала всё сама — без объяснений, без оправданий. Просто другой запах, другая женщина.

Собрала вещи, написала короткое письмо и ушла.

Перед этим он всё-таки снял её — впервые и в последний раз — в фильме «Королевская регата». Главная роль, улыбка на афише, но внутри уже пусто. Брак к тому моменту был мёртв, и фильм это чувствовал.

Когда Кустинская ушла, Чулюкин будто погас. Его яркость не исчезла совсем, но стала холоднее. Он продолжал работать, снимал, преподавал, жил как положено известному человеку. Но прежний азарт, тот самый смех, от которого начались «Неподдающиеся», куда-то растворился.

После Кустинской он словно перешёл на другую частоту.

Рядом появилась Людмила Смирнова — актриса без столичного блеска, без той кинематографической «магии», но с тем, что в его жизни давно исчезло: покой. С ней не нужно было доказывать, кто талантливее. Она не требовала внимания — просто была.

Он стал мягче, но и закрытее. На съёмочной площадке мог шутить, в кадре всё ещё умел вытащить из актёра ту интонацию, которая делает сцену живой. Но за камерой — почти не говорил о личном. Казалось, будто живёт по сценарию, в котором сам себе не доверяет.

Детей у него не было. Ни от первой, ни от второй жены. Возможно, поэтому он с такой страстью снимал про молодёжь — пытался хоть как-то продолжить себя в кадре. Его поздние фильмы уже не были комедиями — в них было больше размышлений, горечи, ностальгии. «Поговорим, брат», «Родины солдат», «Не хочу быть взрослым» — названия звучали почти как признания.

За эти картины он получал награды, премии, даже Ленинский комсомол вручал медаль. Но это были не те аплодисменты, что раньше — не буря, а тихий отклик.Он стал преподавать во ВГИКе, возвращаясь в коридоры, где когда-то был студентом. Говорят, со студентами он был суров, но справедлив: не терпел фальши, не любил позу.

— Камера всё видит, — повторял он. — Даже то, что вы стараетесь скрыть.

Может, говорил о себе.А потом всё закончилось так, как не должно заканчиваться у людей, которые всю жизнь ставили кадры по линейке.

Март 1987-го. Мозамбик. Неделя советского кино. Он представлял там свой фильм «Поговорим, брат…», собравший тридцать миллионов зрителей. Казалось бы — успех, признание, новая волна интереса.

А утром 7 марта его нашли мёртвым — в шахте лифта гостиницы «Раума».Официальная версия — самоубийство. Но кто поверит, что человек летит через полмира, чтобы в чужой стране шагнуть в пустоту?

Позже актриса Инна Макарова рассказала: накануне он заступился за коллегу, Ирину Шевчук, к которой пристали местные. Отбил, проводил до номера, вернулся — и, видимо, кто-то решил, что русские слишком гордые, чтобы вмешиваться.

Эта благородная минута могла стоить ему жизни. В Советском Союзе дело замяли. Ни газет, ни траура, ни некрологов. Делегации велели молчать — дипломатия, союзники, нельзя ссориться.

Так ушёл режиссёр, снявший фильм, по которому плакала и смеялась вся страна. Как будто его просто вырезали из хроники. Похоронили его на Кунцевском кладбище. Без пафоса, без лишних слов. Кустинская потом скажет:

— Без меня он зачах. Это было самоубийство.

Но в её голосе не было осуждения — только усталость. Тайна рождения, тюрьма, смех, любовь, ревность, нож, успех, лифт. Всё — как будто кто-то писал сценарий и забыл поставить последнюю точку.

Юрий Чулюкин прожил жизнь, в которой не осталось проходных сцен. Каждая — с напряжением, с движением, с тем самым внутренним током, что делает человека настоящим.Иногда кажется: именно такие люди и делают эпоху, даже если потом эпоха забывает их имена.

Он снимал о тех, кто не сдаётся. И сам таким был — «неподдающийся» до последнего кадра.

Что вы думаете — Чулюкин действительно стал жертвой случайности, или его смерть была спланирована?