Он выходил на сцену, как будто из ниоткуда — из какой-то другой, более плотной материи, где жест весит больше слова. Казалось, его движения идут не от тела, а от внутреннего жара, который прожигает кожу. Когда он поднимал глаза, зал замирал.

Не из-за славы, не из-за звёздности — а потому что в этот момент реальность сжималась до точки, где оставались только он и правда. Геннадий Бортников не играл — он существовал.

В советском театре, где всё было регламентировано — от жеста до взгляда, — он позволял себе быть живым. Это раздражало и завораживало. На его спектакли в театре им. Моссовета билеты доставали «по звонку», за кулисами дежурили поклонницы, а в фойе говорили, что таких, как он, больше не будет.

В кино его заметили быстро: психологический детектив «Взорванный ад» превратил артиста в лицо эпохи. Тот самый случай, когда человек внезапно становится символом, не успев к этому приготовиться.

Но в жизни он всё время как будто шёл против течения. Не от гордости, не от позы — просто не мог иначе.

Семь лет — смерть матери. Отец — лётчик, стальной человек с чёткими представлениями о дисциплине и «настоящем мужском пути». В этом доме нельзя было мечтать о сцене. Мальчику предлагали быть винтиком, а он хотел рисовать, ставить, выдумывать.

Когда отец попытался сломать его выбор, Бортников ушёл — не в общежитие, не к друзьям, а в монастырь. Это было не бегство, а отчаянная попытка найти воздух. Там он учился молчать, писать иконы, искать в тишине форму для будущей роли.

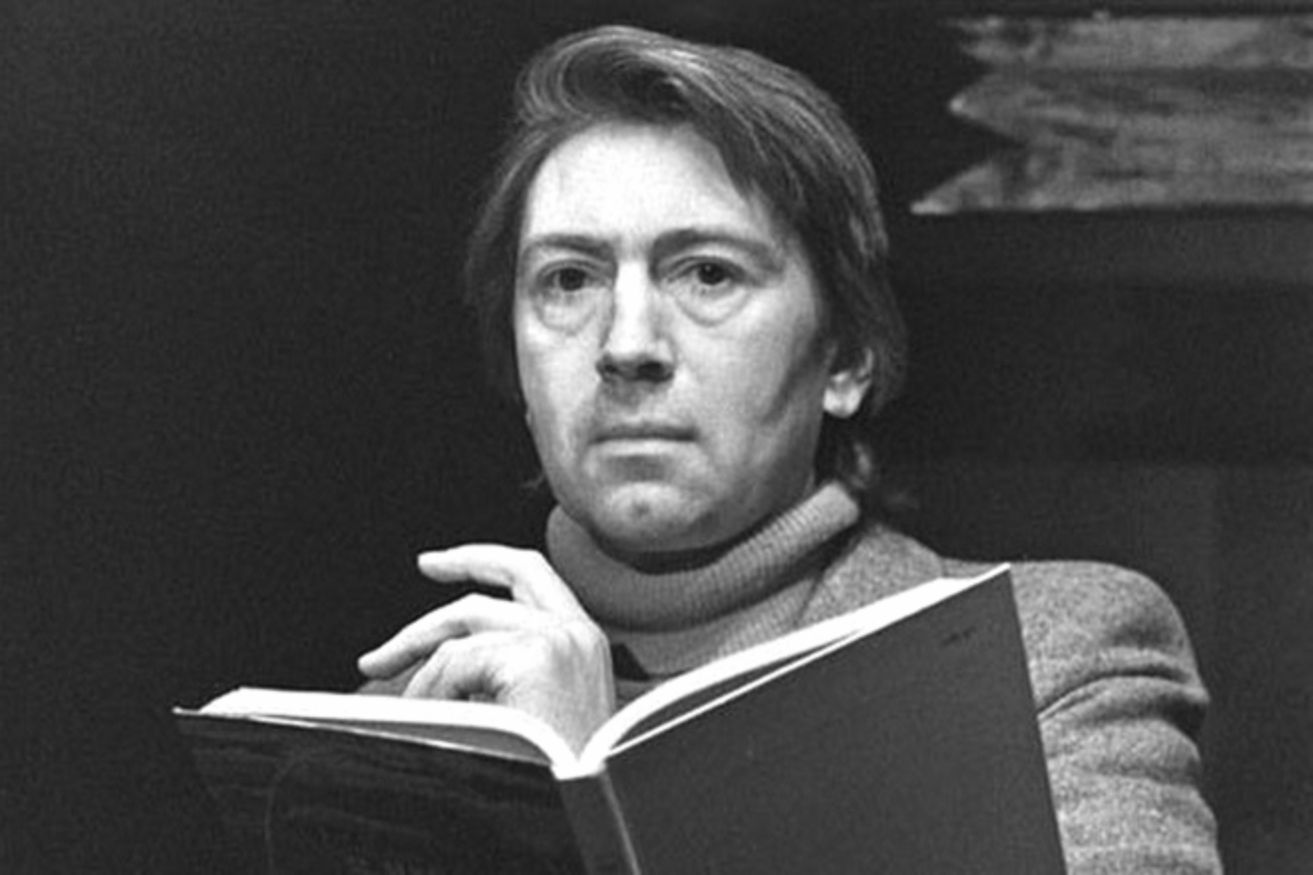

Из монастыря он выйдет другим — с лицом человека, который уже знает, что такое одиночество. Потом будет Суриковский институт, потом — Школа-студия МХАТ, и с первого курса все поймут: у него свой нерв, свой темп, своё дыхание. Он не старался понравиться — и именно поэтому нравился. Художник, актёр, человек, который видел в каждом движении историю.

В двадцать с лишним он уже оформлял спектакли как художник, играл как взрослый, спорил с педагогами. Дебютировал в кино рано, но по-настоящему прогремел только тогда, когда смог быть самим собой — не галантным героем, не положительным персонажем, а человеком с трещиной. Зритель поверил именно в эту трещину — в живого, несовершенного мужчину с горящими глазами и тихим отчаянием под кожей.

Ему было чуть меньше тридцати, когда театр им. Моссовета стал домом, а его имя — афишей. В зале шептали: «идём на Бортникова». После спектаклей он не любил выходить к публике. Не любил овации, интервью, поздравления.

От славы ему было тесно, будто она крала воздух. Он закрывался — за шторами, за дверями, за молчанием. Говорят, именно тогда и началась его долгая привычка — жить в одиночестве, не веря ни аплодисментам, ни людям.

Он привык играть чувства, которых сам боялся. На сцене мог плакать, кричать, рвать сердце — а за кулисами оставался сдержан, даже сух.

Его партнёрши пытались пробить этот щит, приглашали «на чай», делились репликами после спектакля, но он будто ставил вокруг себя невидимую стеклянную стену. Снаружи — свет, публика, восторг. Внутри — полная тишина.

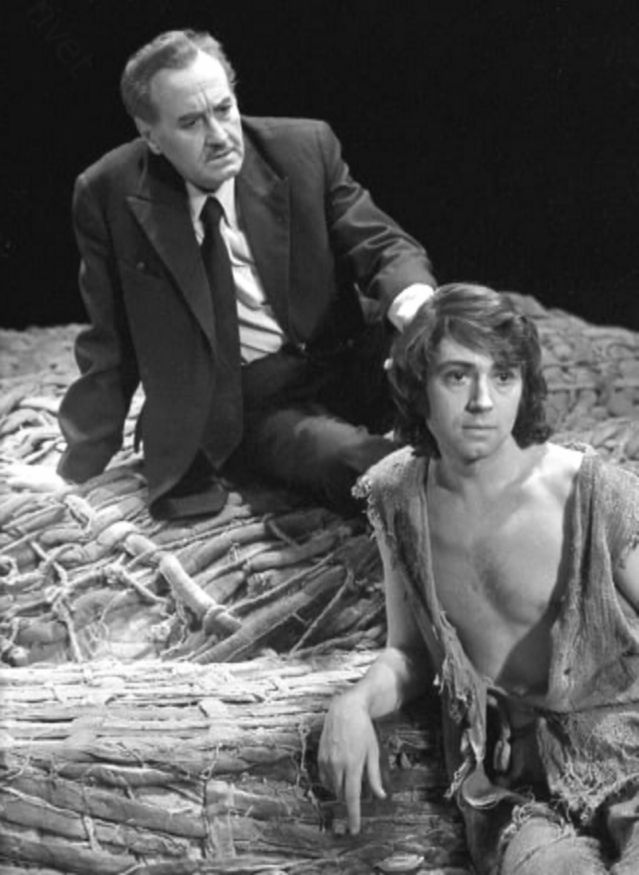

Говорят, когда режиссёр Юрий Завадский впервые увидел его на репетиции, он сказал:

— Этот мальчишка играет, как будто на кону его жизнь.

Так оно и было.

Бортников не притворялся. Он проживал роль, пока от него не оставалось ничего, кроме нервного контура. Иногда казалось, что он сжигает себя изнутри, чтобы осветить зал.

Завадский стал его опорой — режиссёром, наставником, почти отцом, которого у Геннадия так и не получилось понять. Под него ставились спектакли, под него писались роли, даже партнёры подбирались в соответствии с его ритмом. На репетициях он мог молчать полчаса, а потом сказать одну фразу — и всё вдруг обретало смысл.

Такой тип актёра бывает раз в поколение — не универсал, а редкий «организм сцены». Его энергия чувствовалась физически: зрители говорили, что в зале будто меняется воздух, когда он выходит на сцену.

Но слава для него была не наградой, а ловушкой. Чем больше аплодисментов, тем глубже он уходил в себя. Отказывался от интервью, перестал появляться на светских мероприятиях, не принимал подарков, не ездил на гастроли без крайней необходимости. Вокруг начинали шептаться: «чудак», «странный», «с трудным характером». Он просто не хотел, чтобы к нему прикасались без причины.

После смерти Завадского в 1977 году мир под ним провалился. Новый руководитель — Павел Хомский — видел театр иначе. Ему нужны были современные формы, динамика, другие герои. А Бортников принадлежал к поколению, где актёр — это нерв, голос, интонация. Он умел прожить боль на сцене, но не умел «играть роль в стиле эпохи».

Главные партии ушли к другим. Его спектакли снимались с афиши один за другим.

Он продолжал приходить в театр — в костюме, при галстуке, как всегда — но часто сидел в гримёрке без дела.

Когда критики обрушились на спектакль «Глазами клоуна» — один из последних, где он по-настоящему блистал, — он воспринял это почти как личное оскорбление.

«Такое ощущение, что меня смыли резиновой губкой», — сказал он однажды коллеге.

А потом наступила пустота.

Он, ещё недавно — лицо афиш, любимец режиссёров и зрителей, — вдруг оказался на обочине театральной жизни. В кино звать перестали. Телевидение тоже обходило стороной: слишком сложный, слишком «внутренний», не формат.

Он не умел быть посредственным. Это и стало его проклятием.

Зато теперь у него было время. На живопись. На кошек. На то, чтобы кормить бродячих собак возле дома. Он шёл по двору с пакетом костей из ближайшего магазина, в старом пальто, с шарфом, который давно потерял цвет, и всё равно в этом был какой-то странный, тихий аристократизм.

Соседи говорили: «наш артист». Но никто не знал, как он живёт на самом деле.

В девяностые, когда страна рушилась и театры выживали как могли, он оставался тем, кто «не пошёл сниматься в чепухе ради хлеба». В эти годы актёры хватались за любую подработку — от мыльных сериалов до реклам шампуня, — а он упрямо говорил: «Нет».

Не потому, что гордый. Просто не мог иначе.

Для него сцена была священным пространством, и если на ней больше не ждут — лучше молчать.

Он мог бы стать режиссёром, преподавателем, наставником, но всё, что связано с публичностью, пугало. Он уставал от света, от голосов, от аплодисментов. Он предпочитал мастерскую — холсты, запах краски, старые кисти. Живопись стала его вторым языком. Он писал лица — те, что когда-то видел в зрительном зале, в метро, во сне. Иногда — иконы. Иногда — просто портреты людей, которых не существовало.

Он говорил, что краска — это способ не сойти с ума от тишины.

Его картины были странными — будто недосказанными. Никакой вылизанной красоты: грубые мазки, живые глаза, фон, который дышит.

Когда ему предложили сделать выставку, он согласился не сразу. Сказал: «Мне всё равно, будут смотреть или нет. Главное — чтобы кто-то понял».

Поняли. На Арбате, в Доме актёра, его полотна висели без громких афиш, но люди стояли у них подолгу, как у живых портретов.

Он кормил бездомных животных, подбирал котят, отдавал соседям, оставлял себе. У него жил кот Марик — верный, ленивый, пушистый, любимец, который ждал его у двери, когда тот возвращался с редких вечеров. В какой-то момент эта связка — «актёр и кот» — стала его образом.

Домашний мир, собранный из молчания, старого кресла, кистей и миски кошачьего корма.

Когда его приглашали на радио — читать рассказы, вспоминать театр, — зал всегда был полон. Люди приходили не за интервью, а за дыханием той эпохи. Его голос был тем самым — бархатным, узнаваемым, будто из чёрно-белого времени, когда слова звучали иначе. Он говорил спокойно, без претензий, но в каждой фразе чувствовалась боль прожитого.

Он мог шутить — тихо, почти не улыбаясь. В нём не было жалобы. Только усталость и примирение.

«Каждый артист мечтает о сцене, где его ждут, — сказал он однажды, — а я, наверное, просто хотел, чтобы меня ждали дома».

Он не жаловался на судьбу, но одиночество стало его последним партнёром.

Он всё чаще оставался дома, писал, читал, иногда принимал гостей — коллег, журналистов, соседей. Любил слушать чужие разговоры. Иногда молчал часами, потом вдруг произносил одну короткую фразу — и в ней была правда, которую не все могли выдержать.

Когда перестали платить в театре, он не возмущался. Просто перестал ходить туда.

Говорили, что живёт скромно, почти бедно, но с достоинством. Его тревожили не деньги — кошки. «Кто их накормит, если я не успею?» — сказал он однажды соседке, улыбнувшись.

В этой улыбке было всё: одиночество, нежность, смирение и какой-то почти детский страх остаться невостребованным даже животными.

Он доживал жизнь без громких слов. Писал сценарии, сочинял очерки о коллегах, иногда читал их на вечерах. Его слушали стоя. Люди плакали, хотя он не давил на эмоции. Просто умел произнести слово так, что оно превращалось в прожитую боль.

В конце марта 2007-го сердце остановилось. Через неделю ему исполнилось бы шестьдесят восемь. Врачи написали — инфаркт. Те, кто знал его ближе, говорили — не выдержало одиночество.

Он прожил жизнь, будто боялся потревожить мир вокруг. Не шумел, не требовал, не умел брать своё. Просто уходил — от ролей, от признания, от любви. В нём не было гордыни, только осторожность. Он будто заранее знал, что любое прикосновение может обернуться болью.

Геннадий Бортников был актёром редкого типа — не внешним, а внутренним. Он не подчинял сцену, а растворялся в ней, как краска в воде. Зритель чувствовал его правду кожей, но сам артист этой правды боялся — слишком обнажённой, слишком близкой.

Он не играл страсть — он проживал её с таким отчаянием, что после спектакля у него буквально дрожали руки. И, возможно, именно это сожгло его раньше времени.

Его называли закрытым, нелюдимым, сложным.

Но, может быть, это просто человек, который не хотел играть в жизни так же, как на сцене?

Он устал от ролей, масок, слов, в которых не было подлинного тепла. Он выбирал молчание, потому что только в нём чувствовал себя настоящим.

Сегодня в интернете есть «виртуальный дом» Геннадия Бортникова — архив, собранный из его картин, ролей, фотографий. Там — лицо человека, который умел смотреть прямо в душу, но не умел сказать «останься».

Там — его мягкие глаза, свет, который не потух даже после смерти. И всё та же тишина, к которой он стремился всю жизнь.

Он мог бы стать легендой уровня Тихонова или Смоктуновского. Но судьба распорядилась иначе: она подарила ему не славу, а глубину.

Он не прожил «красивую» жизнь, зато прожил честную. Без компромиссов, без фальши.

Он не умел быть рядом — зато умел быть правдой.

Иногда кажется, что такие люди нужны нам именно сейчас — в эпоху, где всё измеряется лайками и шумом. Он напоминал: подлинное всегда тихое. И, может быть, именно поэтому о нём до сих пор вспоминают не как о звезде, а как о человеке, который был светом в темноте.

Что вы думаете о людях, которые выбирают тишину вместо славы — слабость это или единственный способ остаться собой?