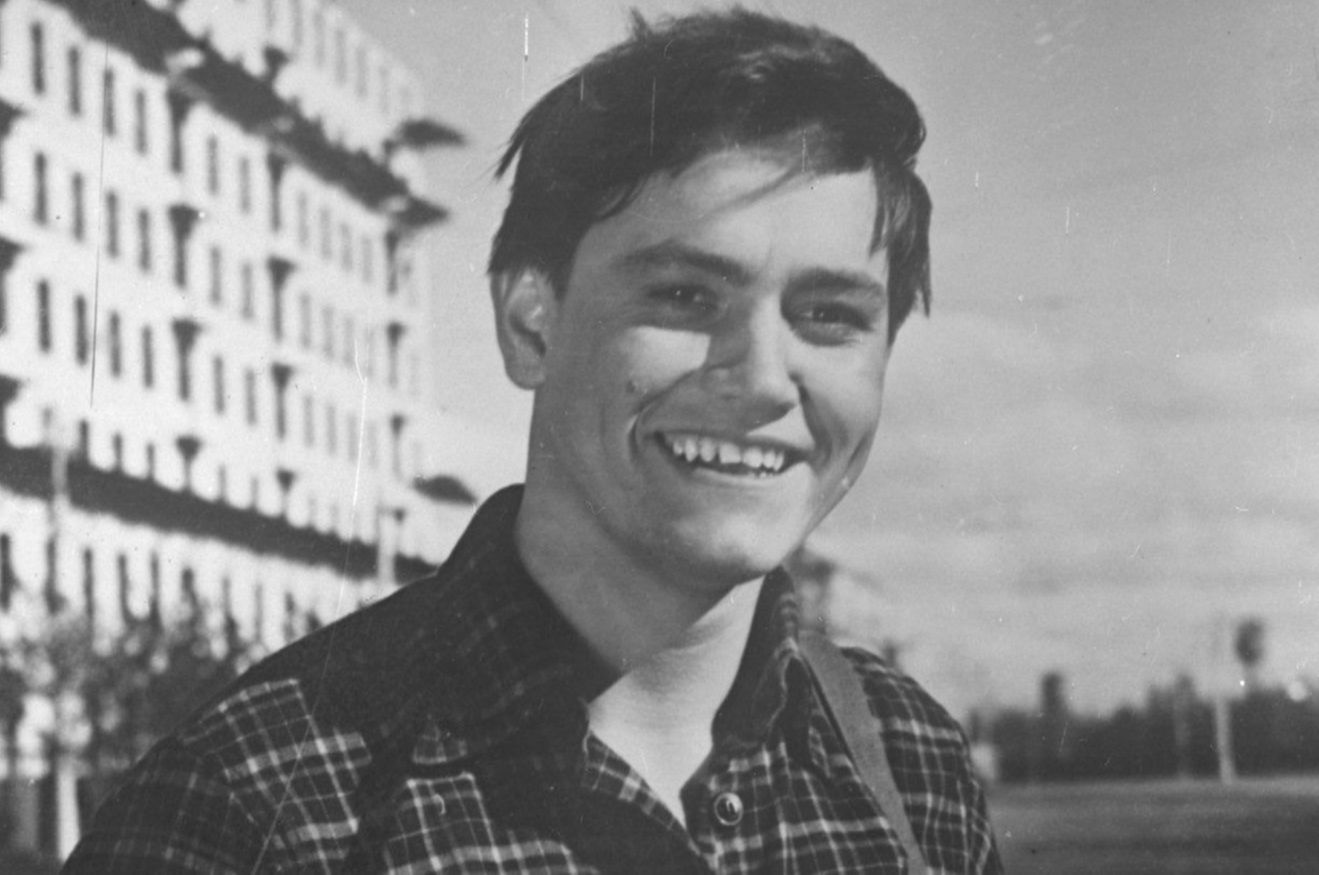

Он шёл по съёмочной площадке легко — так, будто весь мир только что включил для него свет. Молодой, смешливый, уверенный, с тем самым взглядом, от которого зритель сразу верил: вот он, парень из соседнего двора, простой и настоящий.

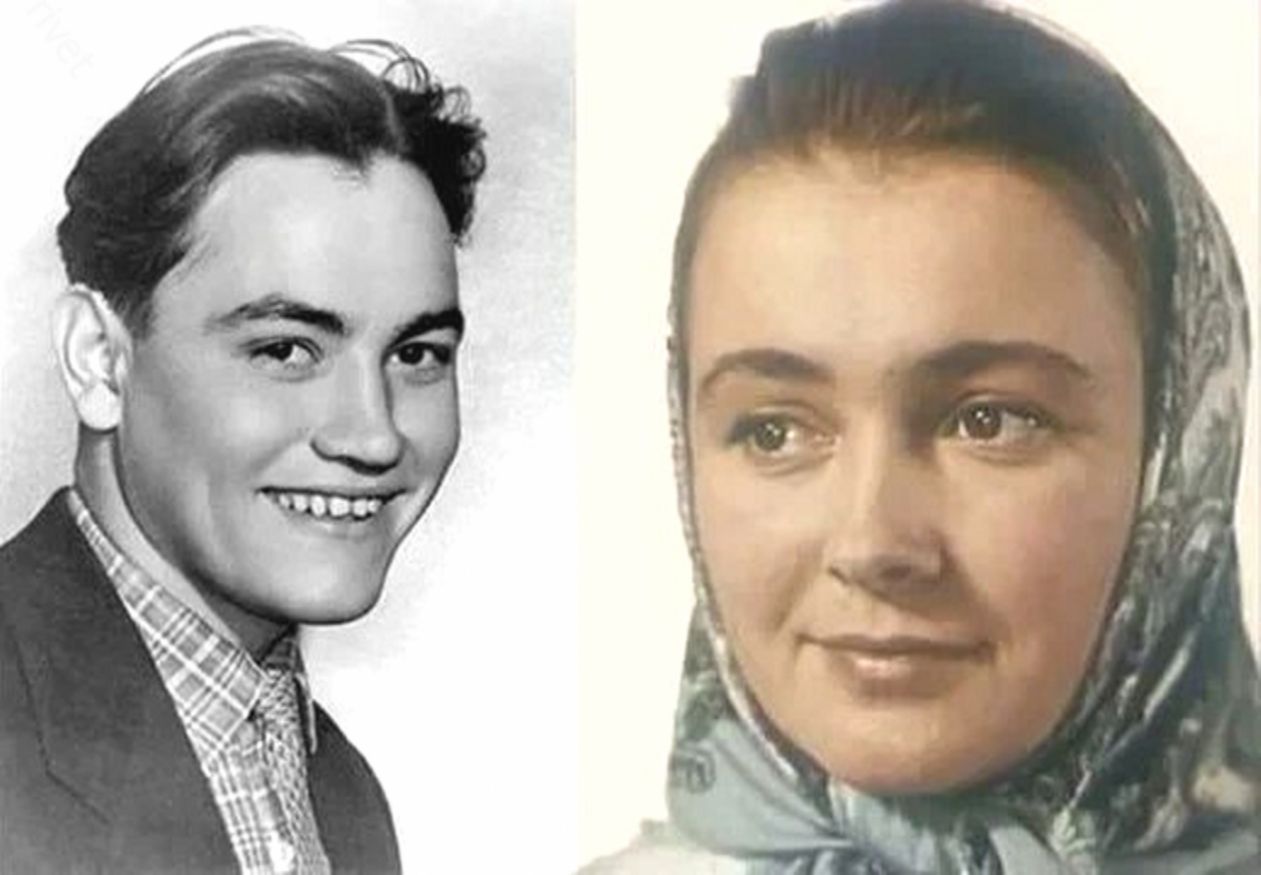

Владимир Земляникин.

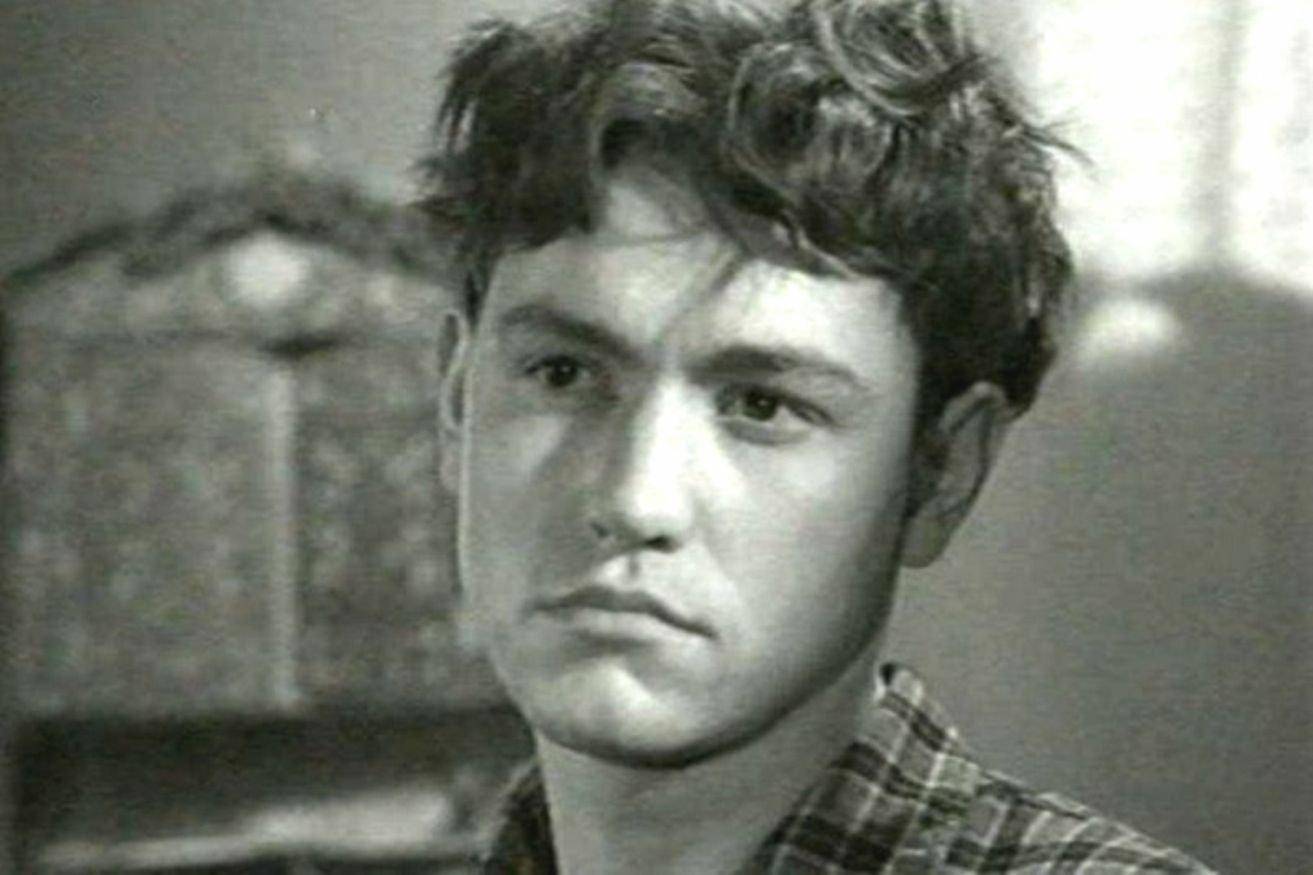

Имя, от которого в конце пятидесятых в залах вспыхивали аплодисменты ещё до титров. После «Дома, в котором я живу» и «Повести о первой любви» он стал символом честности на экране — не бронзовым героем, не идеологическим плакатом, а живым человеком. Таким, каким публика хотела видеть себя: смешным, упрямым, несломленным.

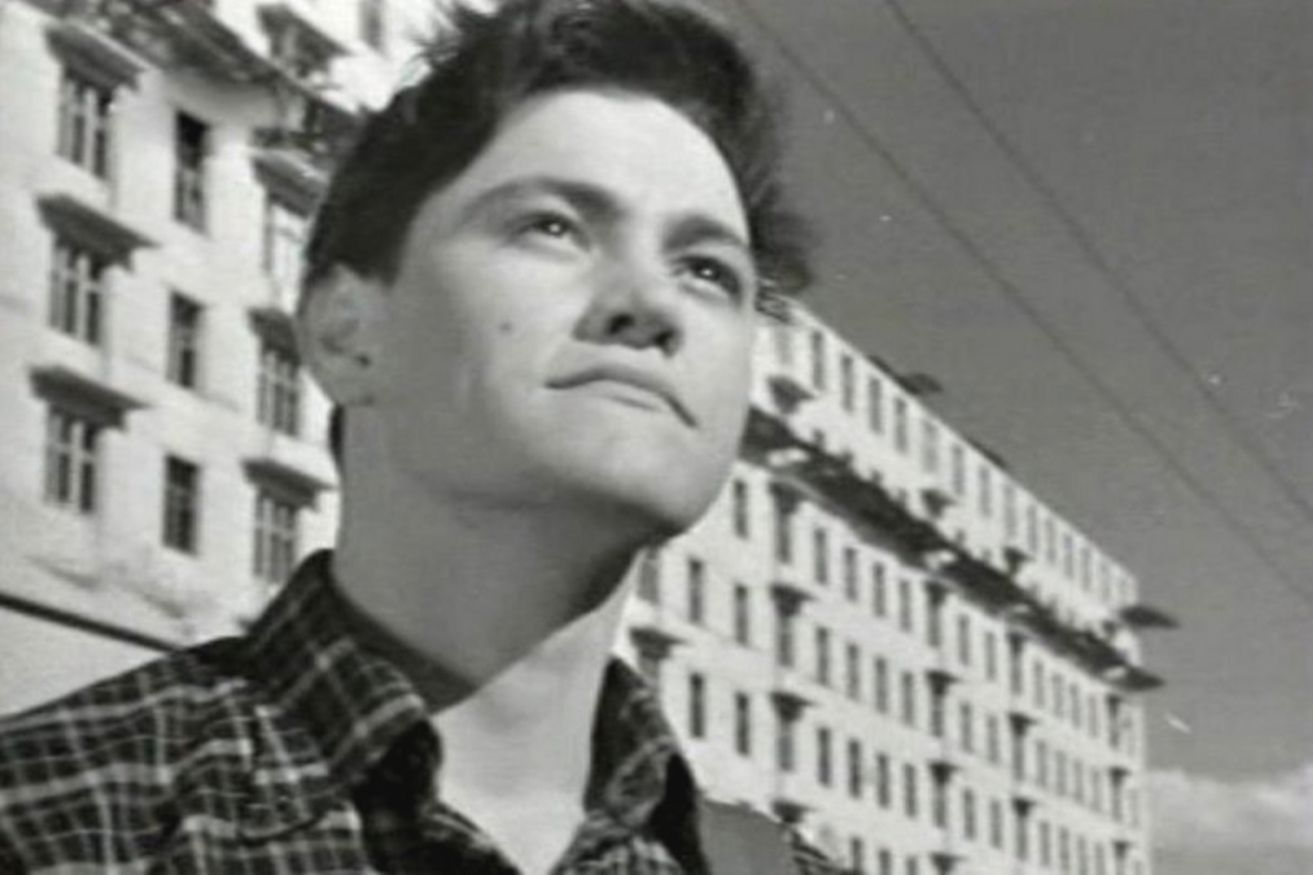

Судьба будто обещала ему многое. Щукинское училище, дружба с Василием Лановым, первые роли в «Аттестате зрелости» — старт выглядел безупречным. На фото того времени он — как концентрат молодости эпохи: светлая улыбка, взгляд вверх, за плечами Москва с её сталинскими башнями и запахом весеннего асфальта. Страна строила новые дома, кино — новых героев, и он идеально вписывался в оба сюжета.

Но в кино есть свой закон: чем ярче вспышка, тем резче тень.

Через два года после триумфа имя Земляникина стало мелькать всё реже. Сначала — эпизоды, потом фильмы-спектакли, потом — забвение.

Никакого скандала, никаких громких провалов — просто тишина, как будто режиссёры вдруг перестали его видеть. Для актёра это хуже, чем неудача: будто тебя выключили из кадра, но не сказали, почему.

Он родился и вырос в Москве, в обычной семье. Отец, вернувшийся с фронта, устроился на ЗИЛ, мать — тихая, уставшая женщина, для которой театр был роскошью, а не профессией. Но мальчик упорно ходил в кружок на Воробьёвых горах, где пахло пылью кулис и мандаринами с Нового года. Там он впервые понял, что сцена — не просто подмостки, а территория, где можно быть живым.

Потом был Народный театр завода, тот самый, где преподавал Сергей Штейн. Там же — знакомство с Лановым и Борисовым. Три молодых парня, трое будущих актёров, трое мечтателей. Все трое поступили в Щуку, но только один из них вскоре стал главным лицом поколения. Не Лановой, не Борисов — именно Земляникин.

Его герой в «Доме, в котором я живу» — Серёжа Давыдов, парень, который проходит войну и возвращается к жизни. Тогдашняя публика плакала не потому, что фильм был о послевоенном времени, а потому что в глазах актёра была честность без фальши. Он не играл — он жил, и в этом было что-то редкое, почти неприлично искреннее.

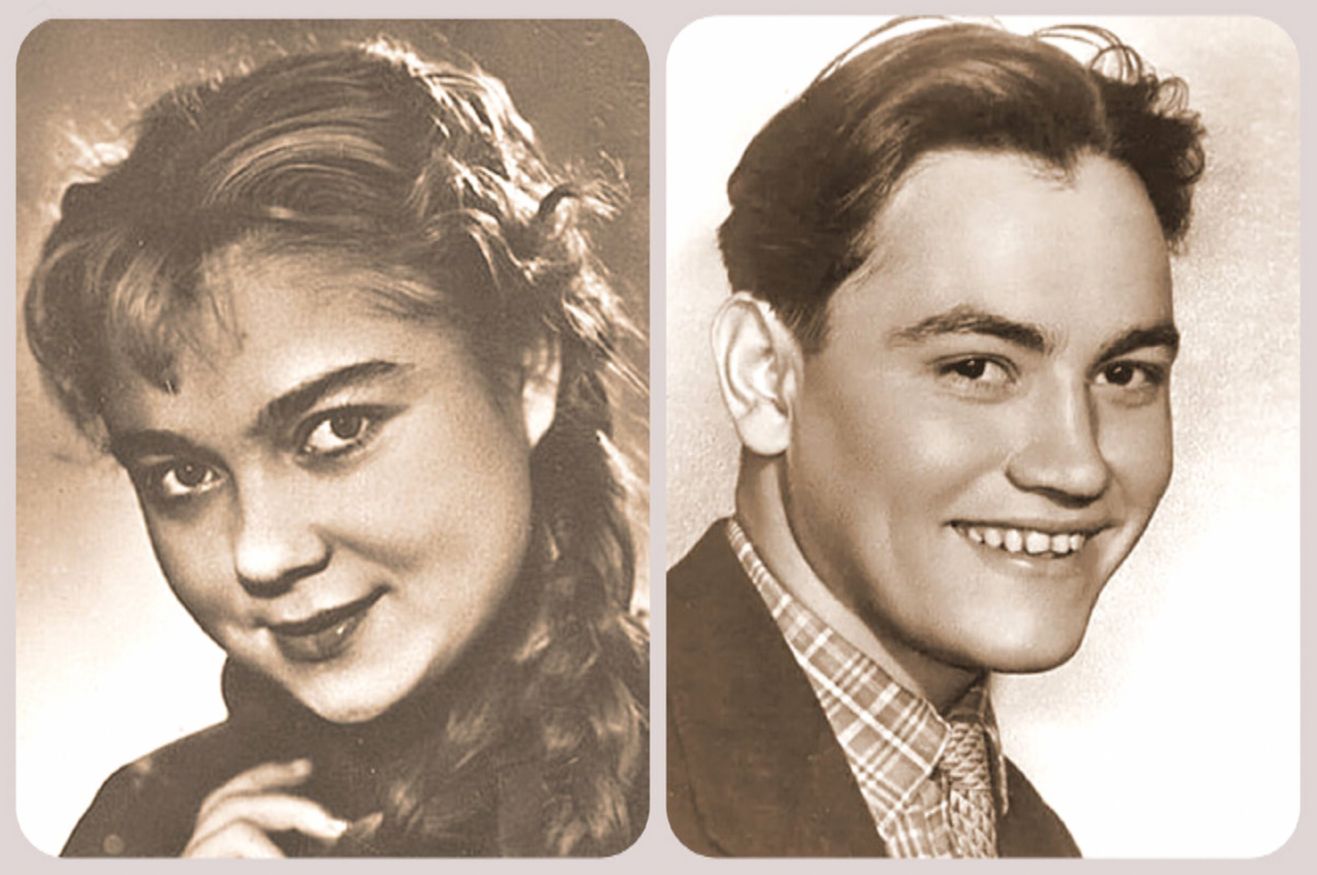

Но вне камеры всё складывалось иначе. В училище он влюбился в сокурсницу Нину Дорошину. С той самой юношеской прямотой, которая потом станет его визитной карточкой: цветы, прогулки, поздние разговоры у окна. Она отвечала, но без обещаний. Замуж, говорила, не пойду. И действительно — не пошла.

Владимир ждал, верил, строил планы. После выпуска они оказались рядом — в Театре-студии киноактёра, а потом в «Современнике». Всё складывалось так, будто жизнь даёт второй шанс. Но театр — живой организм, и там чувства редко доживают до финальных поклонов.

Олег Ефремов, тогда ещё молодой режиссёр, заметил Дорошину, и она не смогла устоять. История стара, как сцена: талант, власть и любовь в треугольнике, где один всегда оказывается лишним.

Для Земляникина — это был удар. Не только личный: в театре всё видели, всё знали. Отвергнутый в жизни и на сцене — двойное изгнание. Ефремов, как говорят, не спешил давать ему роли, а бывшая возлюбленная быстро превратилась в звезду.

Он молчал. Не устраивал сцен, не писал писем, не искал виноватых. Просто продолжал приходить на репетиции, сжимая зубы. Это умение держать удар потом станет его внутренним кредо.

Говорят, человек, переживший публичное унижение, либо ломается, либо становится крепче. Земляникин выбрал второе — но цену за это выбрал не он.

Второе дыхание и вторая рана

Когда боль от предательства стихает, остаётся привычка ждать. Он ждал не её — ждал, что жизнь всё-таки повернётся лицом, а не спиной.

Так в его судьбе появилась Любовь Лифенцова — юная, 17-летняя актриса, похожая на ту самую Нину до мелочей, как отражение в витрине: тот же взгляд, тот же изгиб губ, даже смех — звонкий, немного детский. На съёмках фильма «Улица молодости» они играли влюблённых, и камера, кажется, заранее знала, чем всё закончится.

Он ухаживал неловко, по-настоящему: носил мороженое, провожал после смены, искренне удивлялся, как можно быть такой похожей и при этом совсем другой. Через год они поженились. Родилась дочка, Елена. Жизнь стала тихой и тёплой, почти домашней. Молодая мама училась в Школе-студии МХАТ, он помогал с ребёнком, мыл бутылочки, читал сказки.

Наверное, это и была настоящая передышка после всей театральной драмы — короткое время, когда никто не предаёт и не бросает.

Но у судьбы странное чувство юмора.

Когда Любовь вернулась в театр, там уже ходил по сцене другой герой — Олег Стриженов, красивый, холодный, завораживающий. Он умел смотреть на женщину так, будто весь свет падал только на неё. Лифенцова сначала смеялась, потом прятала глаза, потом исчезла на репетициях всё чаще.

Роман скрывали, но в театре секреты живут недолго.

Земляникин узнал. И если первая измена обожгла, то вторая — выжгла изнутри. Ему изменили снова, и снова актриса.

Он, мужчина, который играл честность, вдруг оказался лишним в реальности. Тогда он поклялся себе: никогда больше не связываться с женщиной из театра. Не из гордости, а из инстинкта самосохранения.

Любовь плакала, просила прощения, говорила, что чувства сильнее её. Он не кричал. Согласился на развод спокойно, только попросил — не ломать ребёнку жизнь. Ради дочери они сохранили тёплые отношения: приезжали вместе на праздники, гуляли втроём. Елена росла чувствительной, светлой девочкой и всё чаще выбирала быть с отцом — с ним было безопасно, даже когда у него самого всё рушилось.

Через год друг пригласил Владимира в ресторан — «познакомиться с девушкой».

Девушку звали Людмила, и с первой минуты стало ясно, что всё закончится не банально. Она была журналисткой — умной, независимой, с тихим голосом и теми самыми глазами, в которых не пряталось ни фальши, ни театра. Он попросил у неё телефон в конце вечера, предупредив приятеля честно: «Буду бороться за неё».

И победил.

С Людмилой всё было иначе. Без сцены, без поз. Просто — жизнь. Они читали книги, ездили на дачу, спорили о политике, смеялись. Он впервые позволил себе расслабиться и поверить, что это — надолго.

Но ровно тогда, когда человек наконец перестаёт бояться, судьба напоминает, что она не зритель, а сценарист.

Земляникин заболел. Сначала слабость, потом кашель, потом диагноз: открытая форма туберкулёза. Врачи требовали операцию, говорили о риске, но он отказался — не хотел резать жизнь вместе с лёгким. Сказал, что справится сам.

И пытался.

Пока он лечился дома, Людмила забеременела. Казалось, вот она — награда за всё. Но врачи предупредили: контакт с больным может быть опасен для ребёнка.

Решение, которое им пришлось принять, стало самым тяжёлым. После аборта детей у них больше не было.

Они пережили это вместе. Без громких слов, без истерик. Просто молча, как люди, прошедшие уже слишком многое.

Через несколько лет болезнь отступила. Земляникин выздоровел. Они снова жили, смеялись, ездили в Крым, ждали, что, может, чудо всё-таки случится. Не случилось — но у них было что-то другое: полное, спокойное доверие. Людмила стала не просто женой — якорем, домом, воздухом.

Тем временем взрослая дочь Елена выбрала путь родителей — поступила в Школу-студию МХАТ. Часто приезжала к отцу, просила порепетировать, приносила тексты. С Людмилой у неё были удивительно тёплые отношения: без ревности, без напряжения.

А вот с матерью, Любовью, всё складывалось иначе — та, пережив бурную молодость и уход Стриженова, всерьёз подумывала уйти в монастырь.

Земляникин тогда уже не вмешивался. Каждому — своя правда, своя боль.

Он снова снимался: парторги, секретари, директора школ, журналисты — персонажи советской идеологии, но с человеческим лицом. Режиссёры чувствовали в нём внутреннюю правду, и это спасало от шаблонности. Он играл честно, потому что другого не умел.

Последний дубль

Когда пришли девяностые, сцена будто погасла. Театры выживали, актёры бродили по съёмочным площадкам, где раньше кипела жизнь, а теперь — холодные ангары, из которых выносили реквизит.

Владимир Михайлович держался. Не пил, не жаловался, не искал виноватых. Просто жил. Говорил друзьям: «Главное — остаться человеком, даже если кино про это больше не снимают».

Но без ролей, без аплодисментов, без света софитов человек постепенно становится прозрачным.

Он никогда не умел кричать о себе. Не устраивал интервью, не стучал в кабинеты, не цеплялся за былую славу. Тихо исчезал из афиш, как будто уступал место другим.

А потом — новый диагноз.

На этот раз — рак.

Не метафора, не газетный заголовок, а реальность, от которой не спрячешься.

Людмила, его жена, работала редактором в крупном издательстве и зарабатывала достаточно, чтобы бороться. Она буквально вытащила его из безнадёжности: врачи, лекарства, операции.

Однажды в интервью она сказала:

«Я насильно послала его в больницу. Всё показал анализ крови. В Институте радиологии сделали операцию — попал в руки замечательного хирурга. Потом — второе вмешательство, третье, химия. Ездили в Крым. Он не сдавался».

Она не добавила, как ночами сидела у его кровати, как прятала слёзы, когда он пытался шутить.

Земляникин переносил всё с тем же спокойным достоинством, что и всю жизнь.

В те годы многие артисты сломались — он остался стоять.

Болезнь то отступала, то возвращалась, но каждый раз он встречал её не отчаянием, а упрямым равновесием: «Мне ещё есть кого любить и что играть».

И он вернулся.

В начале двухтысячных снова вышел на сцену. Снимался в кино, играл возрастных, строгих, спокойных людей. Зритель уже не узнавал в них того улыбчивого парня из «Повести о первой любви» — время изменило лицо, но не суть.

В каждом движении, в каждом слове была та же честность, что и полвека назад.

Актёры нового поколения уважали его — не за громкие роли, а за то, что он остался человеком, который не сдался.

Дома царила тишина.

Никаких скандалов, никаких бурь — просто две жизни, прожитые рядом. Людмила стала для него всем: женой, другом, опорой, памятью. Они умели молчать вместе, и это было главное.

Иногда к ним приезжала Елена — уже актриса, уже мама. Привозила внуков. В такие дни дом наполнялся смехом, запахом блинов, старых фотографий и воспоминаний, о которых никто не говорил вслух.

Он брал внука на руки, и в этом движении было всё — продолжение, смысл, то самое «зачем» в жизни артиста, который слишком много видел сцен, но всё ещё умел любить по-настоящему.

27 октября 2016 года ему исполнилось 83. Друзья собирались прийти, дочь, внуки, несколько коллег. Он шутил: «Ну вот, наконец-то сыграю юбиляра».

Но праздник не состоялся.

Того дня Владимир Михайлович не стало.

Без громких слов, без прощальных интервью, без заголовков.

Просто тишина — как в финале спектакля, когда актёр уже ушёл за кулисы, а публика всё ещё сидит, не хлопая, потому что не может отпустить.

Его жизнь — не история звезды. Это история человека, который прожил всё: успех, предательство, болезнь, возвращение. Который не стал легендой, потому что остался живым.

И в этом — его редкая победа.

Иногда судьба актёра не укладывается в привычные формулы. Кто-то горит и сгорает. Кто-то падает и взлетает. А кто-то — просто идёт вперёд, не дожидаясь аплодисментов.

Владимир Земляникин был из третьих. Он не любил громких слов, не искал славы. Его герои были простыми, как сама жизнь, и, может быть, поэтому — настоящими.

Он не оставил после себя памятников. Только фильмы, где человек остаётся человеком, даже когда всё рушится вокруг.

А разве не это и есть настоящее искусство?