Иногда судьба делает поворот с таким скрипом, что слышно даже через десятилетия. Так было с Александром Кузнецовым — тем самым Джеком Восьмёркиным, парнем, который шёл по советскому экрану в клетчатой рубашке и вызывал странное чувство свободы.

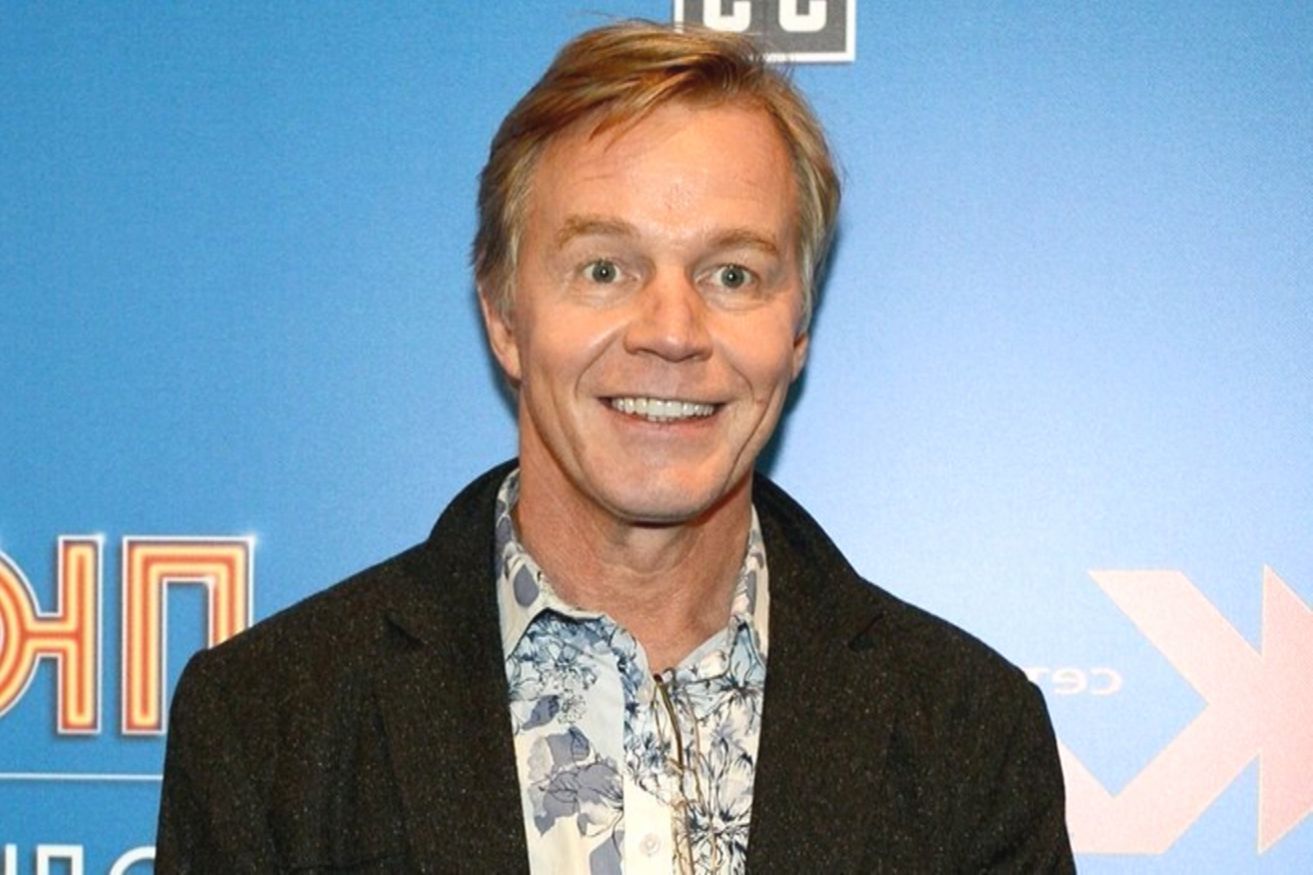

Его улыбка казалась вызовом всему застойному, его походка — интонацией будущего. Он был героем, который приехал из Америки, но будто всегда принадлежал России. И именно это противоречие стало его проклятием и судьбой.

В восьмидесятых он был на гребне — молодой, красивый, с тем редким типом обаяния, которое не требует усилий. Его появление на экране воспринималось как глоток воздуха, потому что Кузнецов не играл — он жил.

После «Джека Восьмёркина» ему писали письма, узнавали на улицах, приглашали в лучшие театры. Но в какой-то момент он поступил так, как не решился бы почти никто: собрал чемодан и уехал в Америку. Туда, куда его герой когда-то мечтал попасть.

Это был конец восьмидесятых — время, когда слово «Голливуд» звучало как пароль от другой жизни. Кузнецов туда попал, но не как турист.

Он сыграл в «Беверли-Хиллз 90210», потом — в «Аляска Кид», «Разрушителе», оказался на одной площадке с Клинтом Иствудом, Сандрой Буллок, Николь Кидман. Тогда это казалось почти невозможным: советский актёр — и вдруг среди мировых звёзд. Но он не растворился в чужом мире. Он там учился.

Кузнецов всегда был не просто актёром — скорее исследователем человеческой природы. Он открыл в Калифорнии школу актёрского мастерства — «International Actors School», где преподавал систему Станиславского, смешивая её с американскими техниками.

Для него это было не бизнесом, а миссией: научить актёра быть живым, а не демонстрировать эмоции. Он верил, что через роль можно понять себя. Парадокс в том, что именно так он и жил: каждую главу своей жизни проживал как роль, пока не понял, что финальный акт будет не на съёмочной площадке.

В личной жизни всё складывалось сложнее. Он был женат трижды, у каждого брака — сын, и каждый раз он начинал всё с нуля: новый дом, новый язык, новая страна. В нём было что-то от вечного странника, которому тесно в любой системе. Даже когда всё рушилось — школа, семья, контракты, — он продолжал искать смысл. Не деньги, не успех, а именно смысл.

Когда врачи поставили диагноз, он не воспринял это как приговор. Он уехал в Бразилию, к целителю по имени Джон от Бога, и сказал потом слова, которые теперь звучат как эпитафия:

«С болезнью не нужно бороться. Её нужно понять. Это не наказание, это знак».

Он молился, медитировал, верил, что Бог посылает испытание не за что-то, а для чего-то. Ему хотелось верить, что боль может быть дверью, а не тупиком. И в какой-то момент он действительно почувствовал облегчение — физическое и духовное. Говорил, что стал другим: внимательнее, мягче, осознаннее. Но тело всё равно не прощает тех, кто отказывается слушать его наукой.

Он возвращался домой, как будто на другой континент

Когда Кузнецов вернулся в Россию, это не было триумфом — скорее, тихим возвращением человека, который уже многое понял. Он приехал без позолоты Голливуда, без громких заявлений, просто — с желанием снова работать. В его взгляде уже не было прежнего задора, но была сила, которую дают не амбиции, а осознание конечности.

Он снова снимался. Много, страстно, иногда в проектах, где другие просто «отрабатывали». Он вкладывал в роль всё, будто каждое слово — на вес золота. За десять лет — почти шестьдесят фильмов. Плотность его экранной жизни стала невероятной. Казалось, он спешил. И, возможно, действительно спешил: чувствовал, что времени немного.

Он преподавал в Школе-студии МХАТ, создал собственную «Кузницу кино и телевидения» — место, где молодые актёры учились не просто технике, а внутреннему дыханию профессии. Он часто повторял студентам:

«Настоящий актёр — не тот, кто умеет плакать по команде. Настоящий — тот, кто проживает жизнь честно».

Это было не просто красиво сказано — он действительно так жил.

В личной жизни к тому моменту уже не осталось иллюзий. Третий брак распался, четвёртая любовь — рекламщица Кристина Татаренкова — появилась внезапно, ослепительно. Он говорил друзьям: «Я снова живу, как в двадцать». А через несколько месяцев — диагноз. Болезнь не щадит даже тех, кто умеет смотреть на мир широко раскрытыми глазами.

Он искал ответ — за что. Ведь не пил, не разрушал себя, не был циником. Напротив, занимался йогой, следил за питанием, говорил о духовном росте. И всё же рак пришёл.

Врачи объяснили по-медицински — гормональный сбой, случайность. Целитель из Бразилии — по-своему: мол, это не кара, а путь очищения. Александр выбрал второй вариант. Уехал.

В Абаджании, среди зелени и пыли, он провёл двадцать дней — молился, медитировал, проходил через странные ритуалы, которые для рационального ума звучат как шаманство. Но он верил. Верил, что можно перезапустить тело, если очистить душу.

И когда вернулся — выглядел обновлённым, будто снял с себя лишние слои. Говорил:

«Я понял, что не надо спрашивать “за что”. Надо понять “для чего”. Болезнь дала мне шанс измениться».

Он действительно изменился — в нём исчезла спешка, появилось ощущение внутреннего покоя. Он говорил тихо, мягко, словно выбирая слова, чтобы никого не ранить. На съёмках больше не раздражался, не спорил, просто делал. И делал — до последнего.

Но тело уже не успевало за духом. Он стремительно худел. В глазах оставалась прежняя энергия, но тело сдавало позиции. Несмотря на это, он запускал новые проекты: реалити-шоу «Кузница кино», фестиваль мобильного кино, мечтал сделать первый международный конкурс видеообращений, снятых на телефон. Ему было интересно всё, где ещё теплилась жизнь.

«Мне ещё рано уходить, — говорил он. — У меня много задумок. Только сейчас я понял, как всё устроено».

Это было в одном из последних интервью. Тогда он ещё верил, что успеет. Что не зря прошёл через всё — славу, эмиграцию, веру, предательство, любовь и боль.

Он верил, что время можно уговорить»

Лето 2019-го. Время, когда всё кажется возможным: новый проект, новые съёмки, ещё один фестиваль, ещё один шанс. Кузнецов выглядел измотанным, но не сломленным. Он продолжал планировать — словно болезнь была просто пунктом в его расписании. «Потом разберусь», — говорил он. И это «потом» так и не наступило.

Он ушёл быстро, без лишнего драматизма, как человек, который не любил сцен в жизни, хоть и прожил её на сцене. Ему было 59. Слишком мало для актёра, который только начал снимать кино внутри себя. Последней его работой стал триллер «Под напряжением» — название, словно написанное судьбой.

О нём не говорили как о кумире — и, пожалуй, это справедливо. Кузнецов никогда не был человеком массового культа. Он был из тех, кто живёт не ради фанфар, а ради ощущения смысла. Его жизнь напоминала черновик, в котором правки вносились до последней страницы.

В нём было редкое сочетание: артистического азарта и философского спокойствия. Он мог одинаково увлечённо говорить о Станиславском и о том, как важно правильно дышать во сне. Для кого-то это звучало странно, почти эзотерично. Но те, кто его знал, понимали: в этих странностях была логика — желание жить честно, без игры, даже если игра была его профессией.

Он верил в энергию, в Бога, в карму, в смысл испытаний. Но, может быть, главная его вера была не в это. Он верил в человека. В то, что в каждом можно пробудить живое — не роль, не маску, а настоящую личность. Поэтому он и преподавал, создавал школы, учил не технике, а внутренней честности.

Болезнь, по сути, стала продолжением его философии. Он не лечил тело — он разговаривал с ним, как с партнёром по сцене. Возможно, именно в этом была его ошибка. Но в то же время — и его сила. Не каждый способен умереть без страха, зная, что сделал всё по-своему.

Когда смотришь сегодня на его кадры — из «Джека Восьмёркина», «Беспредела» — понимаешь: это был человек, который нёс внутри неуёмную энергию жизни. Не ту, что бьёт через край, а ту, что горит ровно и глубоко. И даже когда он уходил, казалось, что просто взял паузу — как актёр, который должен выйти в следующей сцене, только чуть позже.

У Кузнецова не было эпохи, не было ордена, не было громких званий. Но у него была правда. И эта правда — в его голосе, в интонации, в том, как он смотрел в кадре: будто всё понимает заранее.

Он не дожил до своих новых проектов, но оставил чувство незаконченного разговора. И, может быть, именно это делает его живым — даже сейчас.

Он прожил жизнь, как человек, который не боялся ошибаться.

Он проиграл битву с телом, но не с собой. И, возможно, в этом — его победа.

Как вы считаете, можно ли принять болезнь как благо, не превращая это в отказ от борьбы?