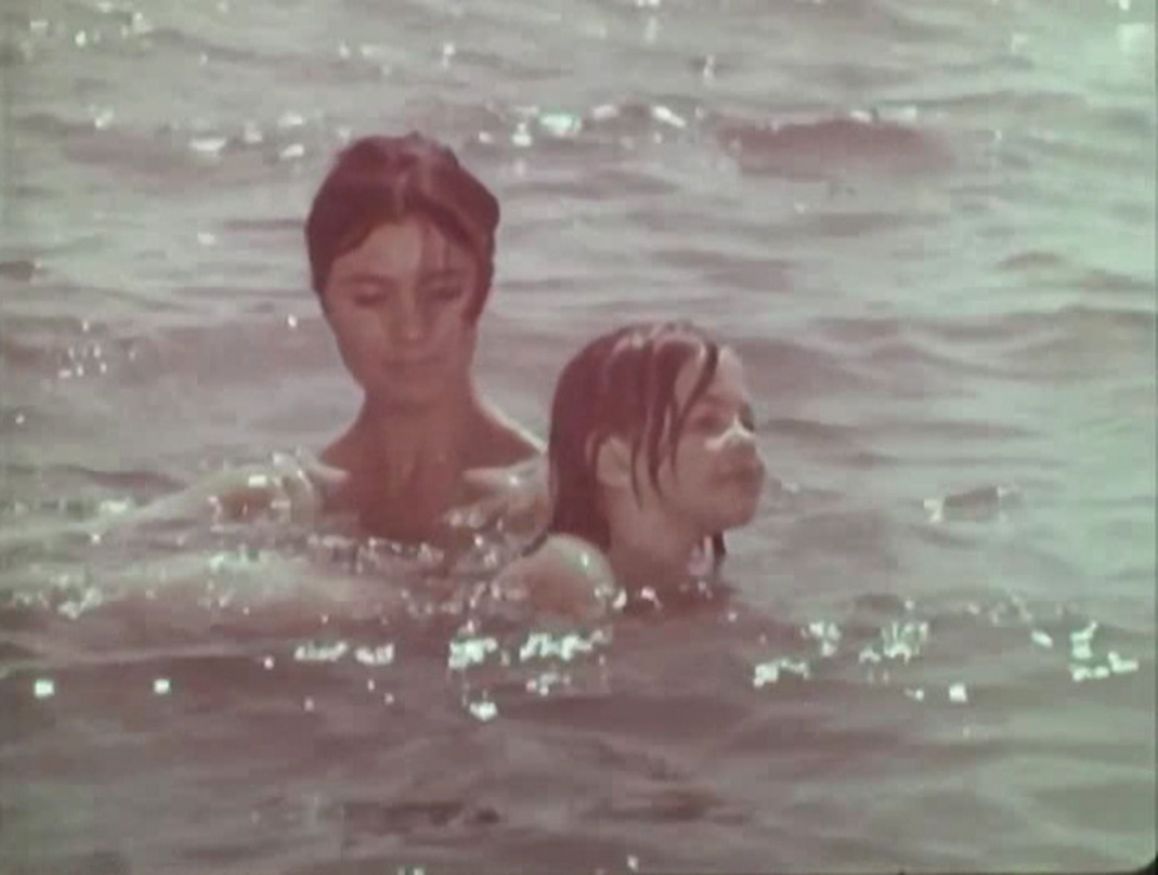

Она появилась в кадре как-то тихо — без громких пресс-релизов, без фанфар и охоты папарацци. Просто девушка с глазами, в которых можно было утонуть. Вошла в море — и не вышла. Так назывался её первый фильм, «Входящая в море», и в этом названии будто заранее пряталась вся её судьба: шаг в глубину, в неизвестность, туда, где уже не различишь, где волна, а где сама героиня.

Антонина Лефтий.

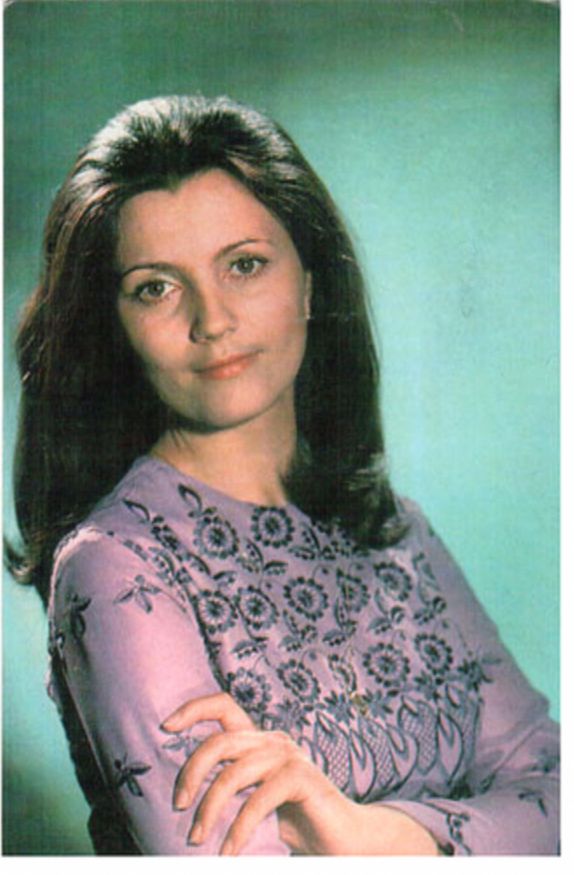

Имя, которое сегодня редко услышишь даже от знатоков советского кино. Не потому что забылась — просто растворилась в чужих эпохах, как тонкая акварель, на которую пролили время. Но те, кто видел её когда-то на экране, помнят: глаза. Большие, глубокие, тревожные — они не играли, они говорили. Иногда — тише слов, иногда — громче крика.

Родилась она в Молдавии, в послевоенном 1945-м. Дом преподавателей, запах чернил, ровные почерки в тетрадях, спокойные вечера за книжками. Родители мечтали, что дочь пойдёт по надёжной дорожке — механико-математический факультет, тихая жизнь, уравнения вместо страстей. Но в ней, кажется, с самого начала жила другая формула: сцена плюс свет равняется жизнь.

Она ещё ребёнком любила ездить с родителями в театр — и не на передний ряд, а туда, где чувствуется запах кулис, пыль прожекторов и нерв ожидания за занавесом. Та особая дрожь, когда актёр вот-вот выйдет — и станет кем-то другим. Это чувство, кажется, засело в ней навсегда.

Поступила не туда, куда хотели родители. Вернее, сначала туда — в институт, на мехмат, но судьба вмешалась, как это бывает в старых фильмах: случай, репетиция, приглашение. Девушка с севериновским акцентом неожиданно прошла отбор в театральное училище. А потом — дальше, в Москву, во ВГИК. Город принял её неласково, но судьба снова подкинула сцену: коридор института, светлые глаза юноши-режиссёра, который снимал свой первый курсовой. Его звали Леонид Осыка.

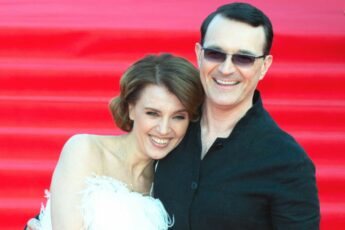

Он был из тех, кто не говорит много, но снимает так, будто проживает чужую душу. В ней он сразу увидел не просто актрису — героиню. И не ошибся. Их союз был редким сплавом — творческим и личным. В 1965 году они поженились, и с тех пор её жизнь навсегда связалась с его объективом. Он снимал — она играла. Он создавал истории — она наполняла их дыханием.

«Входящая в море» стала началом — и символом. Там она была юной, светлой, почти прозрачной. Но в каждом кадре уже чувствовалось что-то тревожное, будто за этой тишиной — надлом, за улыбкой — боль. Леонид называл её своей музой, и, может быть, именно в этом было их проклятие: быть вдохновением для другого — значит постепенно терять себя.

Когда Осыка окончил ВГИК, его направили на студию имени Довженко. Туда же, чуть позже, приехала и она — молодая жена, актриса с глазами, в которых теперь отражались не только сцены, но и недосказанность. Она быстро стала частью киевской кинотусовки — талант, мягкий акцент, умение говорить правду глазами делали её заметной. Тогда же у них родился сын Дмитрий. Казалось, что у этой семьи всё впереди: любовь, карьера, фильмы, вечера на кухне с разговором о сценариях. Но за кулисами любой красивой истории почти всегда стоит тень.

Свет прожекторов и тени за кадром

Успех пришёл быстро — и, как водится, не вовремя. Леонид Осыка снимал вдохновенно, почти одержимо. Его называли «Феллини», а рядом с ним всегда была она — Антонина, его Лефтий, его героиня, его отражение. Он умел находить в ней то, что другие не видели: хрупкую силу, тревожную женственность, ту странную внутреннюю драму, которая не нуждалась в монологах. Её лицо стало символом тихой боли и красоты без защиты.

В конце 60-х и начале 70-х Лефтий была повсюду — на афишах, в киностудийных коридорах, в репертуарах союзных телеканалов. «Каменный крест», «Любить…», «Захар Беркут», «Тайник у Красных камней», «Как закалялась сталь» — фильмы, где не нужно было объяснять, кто она. Её героини жили на грани: между верностью и страхом, между долгом и чувствами. За ней не тянулся след гламура, она не была дивой — она была женщиной, и это делало её настоящей.

Но успех — жестокий партнёр. Леонид, опьянённый признанием, начал терять опору. Сначала это был бокал после премьеры, потом — бутылка после каждого дня. Дом наполнялся паузами, в которых не звучал ни смех, ни музыка. Он всё чаще пропадал на экспедициях, а она всё реже спрашивала, где он. Она держала дом, растила сына, ходила на съёмки и улыбалась, когда нужно было. А потом перестала.

Те, кто знал её в те годы, говорили: Антонина никогда не устраивала сцен. Она просто замолкала. И это было страшнее крика. Она могла стоять у окна, держать чашку чая и молчать так, что хотелось извиниться перед ней за всё — за чужие грехи, за неудачи, за боль.

Он пытался «зашиться», как говорили тогда, но уже было поздно. Их брак трещал, как старая киноплёнка. Они прожили вместе почти двадцать лет, но последний год был похож на финальные титры — всё уже сказано, а камера всё ещё крутится. Потом — развод. Леонид нашёл новую музу, молодую студентку циркового училища. Антонина не устраивала сцен, не спорила, просто собрала вещи и ушла.

После этого экран словно отвернулся от неё. Роли начали редеть. Телефоны звонили всё реже. В киностудии шептались: без Осыки её не возьмут. Возможно, это было правдой. Возможно, просто эпоха сменилась — а она не умела просить.

Когда на студии имени Довженко открыли Театр киноактёра, её приняли с радостью — талант не спорил ни с биографией, ни с временем. Она репетировала, снова почувствовала сцену, ту самую дрожь за кулисами. Но вскоре её внезапно заменили другой актрисой. Без объяснений. Без скандала. Её снова вытеснили из собственной роли — и не только на сцене.

Она заполнила паузу ремеслом: шила, вязала, училась делать красивые вещи руками. Кино ушло, а рукоделие стало тихим спасением. В 80-е её почти не снимали — всего несколько фильмов за десятилетие. А потом муж, уже второй, предложил эмигрировать. Австралия. Далеко, тепло, новая жизнь. Она согласилась без борьбы. Возможно, впервые в жизни решила не сопротивляться течению.

В 40 лет Антонина родила второго сына, Андрея. Старший, Дмитрий, уже учился в театральном и отказался уезжать — остался в Киеве. Её последняя роль была в драме «Имя твоё». Когда фильм вышел, Антонина уже жила на другом континенте.

В Сиднее никто не знал, кто она. Не спрашивали про «Каменный крест», не узнавали на улице, не писали рецензий. Она стала просто женщиной с чёрными глазами, водившей сына в школу и на уроки музыки. И в этой простоте, может быть, впервые за много лет, она была свободна.

Тишина после аплодисментов

Эмиграция — это всегда тишина. Особенно для актрисы.

Когда в прошлом остались гримёрки, камеры, свет, слова, сказанные в десятках дублей, а впереди — солнечный Сидней, чужая речь, и никто не знает, кем ты была.

Антонина Лефтий не строила карьеру в новой стране. Не искала сцену, не пыталась сниматься — просто закрыла этот том. Она жила, как живут миллионы других женщин: готовила, стирала, возила сына на занятия, разбивала клумбы у дома. И всё же в этом быту оставалась какая-то театральная недосказанность — как будто каждое её движение имело подтекст. Как будто за простыми словами всегда стояла тень из прошлого.

Её второй муж, сотрудник «Аэрофлота», был человеком практичным и немногословным. Их брак длился семнадцать лет — ровно столько, сколько длилась её кинокарьера. Потом он ушёл. Без драмы, без объяснений. Просто поставил чемодан к двери, оставив ей дом в пригороде и тишину. Может быть, он устал от этой женщины, в которой всегда было слишком много — глубины, молчания, прошлого.

Сын Андрей вырос, стал музыкантом, как будто компенсируя ту музыку, которой не хватало в жизни матери. В Сиднее он построил семью, и сейчас они живут вместе — он, жена, дети и пожилая женщина с усталыми глазами, в которых всё ещё мелькает тот же огонь.

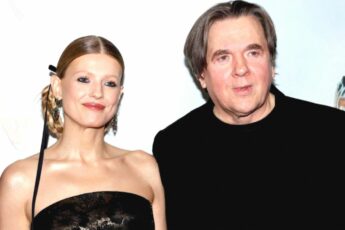

Иногда, очень редко, Антонина возвращалась в Киев. На коротко — к старшему сыну, к друзьям, к воспоминаниям. Встречалась с Ларисой Кадочниковой и Николаем Мащенко. С Ларисой они могли сидеть на кухне до поздней ночи, вспоминать, как та учила её подводить глаза — чёрным, густым, чуть резким контуром. У обеих были похожие глаза — большие, бездонные, с тем самым советским оттенком грусти, который сегодня не сыграет ни одна актриса.

Киев встречал её молчанием. Не потому, что забыл — просто город, как и она, старел. Кино менялось, имена стирались, а ленты, где она играла, пылились на полках архивов. Но стоит включить любой из тех фильмов — и комната наполняется её взглядом. Тонким, почти неуловимым. Этим взглядом можно было объяснить любую боль — без слов, без декораций.

Сегодня ей восемьдесят.

Она живёт в пригороде Сиднея, ухаживает за садом, иногда слушает старые пластинки, звонит сыну Дмитрию. Мир, где её знали, давно ушёл, но память — странная штука. Она не живёт в музеях, не нуждается в юбилеях. Она живёт в людях, которые однажды увидели твоё лицо на экране и почувствовали — это не просто роль, это правда.

Антонина Лефтий не стала легендой, не вошла в учебники, не имела громких премий. Но её судьба — как тихий кадр, где за покоем скрыта целая буря. Её история — не про успех, а про достоинство. Про умение не мстить времени, не требовать признания, а просто жить — даже тогда, когда занавес давно опущен.

Может, в этом и есть высшее актёрство — уйти из кадра, но остаться в памяти.

Что вы думаете о таких судьбах — когда талантливые люди исчезают из света рампы, но продолжают жить в памяти тех, кто хоть раз увидел их настоящими?