Он жил с ощущением последнего дня — будто кто-то невидимый поставил таймер, и песок уже сыпался сквозь пальцы. Вадим Бероев не тратил время зря: играл, любил, фотографировал, смеялся, снимался, пил, спорил с судьбой. Всё сразу, всё на пределе. Он будто боялся замедлиться — ведь остановишься, и жизнь уйдёт без тебя.

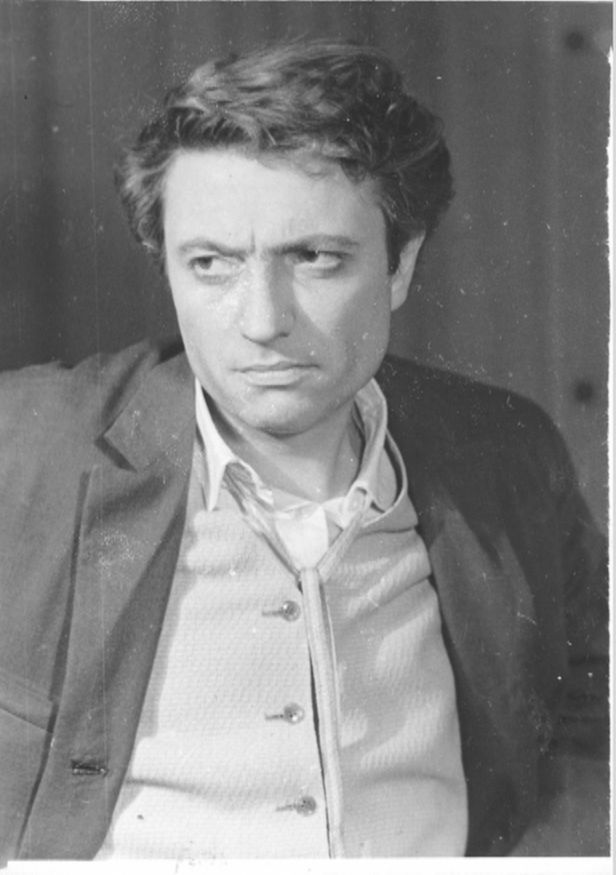

Судьба отмерила ему всего тридцать пять лет — и он успел прожить их так, что до сих пор кажется: прошло не три десятка лет, а целая эпоха. Слишком красивый, слишком искренний, слишком живой для своего времени. На экране — майор Вихрь, советский разведчик с ледяным взглядом и болью, которую нельзя было сыграть. В жизни — человек, не умеющий жить наполовину.

Всё началось в осетинском селе Хумалаг, где в 1937 году родился мальчик с трудным именем — Беройты Барисы фырт Вадим. Сын врача и учительницы. Воспитанный, музыкальный, упрямый. Когда отец, фронтовой врач, поехал во Львов с санитарной бригадой, Вадим оказался в городе, где впервые услышал запах сцены — то ли от школьного спектакля, то ли из театра, куда водили класс. Музыка, чужие судьбы, прожитые на сцене, — всё это вплелось в его будущее.

После школы он решительно отправился в Москву — и поступил в ГИТИС, словно это было делом чести, а не удачи. В двадцать с небольшим лет — уже артист театра имени Моссовета. Без обычного унизительного этапа «кушать подано». Ему сразу доверяли роли, видели потенциал, чувствовали огонь. Театр стал для него домом, но кино долго держало двери закрытыми.

Пять лет он стоял за кулисами отечественного кинематографа — пока наконец не появился на экране в скромном эпизоде драмы «Телефонистка». Без имени, без громких титров, но с тем самым выражением глаз, которое позже сделает его знаменитым.

Он не жаловался — просто ждал. И пил. Тихо, будто между делом. В театре говорили: «Вадим сгорает». Не от славы — от внутреннего перегрева. От того, что в нём было слишком много света и боли сразу.

Когда в 1967 году на экраны вышел «Майор Вихрь», страна ахнула. На фоне лакированных героев советского кино появился человек — живой, уставший, настоящий. Бероев не играл героя — он им был. Его глаза, с той самой бездонной тоской, стали символом: как будто сам разведчик знал, что домой не вернётся.

На съёмках все уже замечали, что Вадим пьёт слишком много. Режиссёр Евгений Ташков однажды сказал ему:

— С таким отношением к себе ты проживёшь от силы лет пять.

Он не ошибся.

Он любил как на сцене — без дублей

Она была его ровесницей. Эльвира Бруновская — студентка того же ГИТИСа, темноволосая, прямая, с глазами, в которых нельзя было соврать. Им было по семнадцать, когда они впервые вместе вышли на сцену. Тогда всё казалось простым: репетиции, общие роли, стихи, записки на полях сценариев.

Потом — диплом, театр, свадьба. И маленькая коммунальная комната, где кроме них жили мама Вадима и тётка. А ещё детская кроватка с малышкой Леной — единственной дочкой, ради которой он мог отказаться от ролей и сна.

Он был нежным отцом. Не просто заботливым — каким-то неправдоподобно внимательным. Когда семья уезжала на гастроли, он писал дочери письма — по два в день. Спрашивал, что она ела, слушалась ли бабушку, как спала. Девочка отвечала всерьёз, аккуратно выводя строчки детским почерком. Их переписка была как театр вдвоём — без зрителей, без пафоса, но с той чистотой, которая редко остаётся у взрослых.

Жизнь не баловала. Театр давал славу, но не деньги. Долгое время семья жила в нужде, пока наконец театр имени Моссовета не выделил им крошечную квартиру в Измайлово. Для других — мелочь. Для них — победа. Вадим даже сфотографировал ключи в своей ладони, как символ новой главы.

Он любил фотографировать: жену, дочку, друзей. Особенно женщин — не из тщеславия, а потому что умел видеть свет, который люди обычно прячут. У него была редкая черта — восхищение без притязаний. Даже поклонницы, которых у Бероева всегда было слишком много, чувствовали это и не переходили границ.

С годами страсть к работе и внутренняя боль всё чаще сталкивались лбом. Он выходил на сцену даже тогда, когда не мог стоять без помощи. Коллеги подхватывали его под локоть, шептали: «Вадим, отдохни». А он отвечал:

— А кто, если не я?

В театре он держался. А дома — пил.

Не ради веселья, не ради компании. Просто, чтобы притушить огонь внутри.

Он не кричал, не устраивал скандалов. Просто садился у окна, смотрел куда-то вдаль и наливал.

Эльвира сначала боролась: просила, ругалась, звала врачей. Потом — молчала. Любовь иногда превращается в тихое ожидание, когда ничего уже нельзя изменить.

Когда Вадиму поставили диагноз — цирроз печени, — он только усмехнулся:

— Ничего, проживу до Нового года.

Так и вышло.

Москва сквозь стекло

Зима 1972 года была особенно холодной. Вадим выглядел старше своих лет — осунувшееся лицо, тонкие руки, глаза, в которых уже не играло отражение прожекторов. Он всё ещё выходил на сцену, всё ещё кланялся зрителям, всё ещё говорил: «Ничего, пройдёт». Но не проходило.

К Новому году он чувствовал себя совсем плохо. Приступы становились невыносимыми. Эльвира, хоть уже и бывшая жена, не отходила от него. Она знала: он не доживёт. Но играла до конца — будто в последней сцене, где партнёр должен уйти со сцены, а ты не имеешь права расплакаться.

Скорая приехала ночью. Врачи настаивали на госпитализации, а он упрямо отмахивался:

— Новый год на носу. Мы же всегда встречали его вместе.

Она уговорила. И когда они ехали в такси, он попросил проехать не прямо, а «чуть дольше» — по Садовому кольцу. Через родной театр, по Арбату, мимо ГИТИСа, к Красной площади. Он смотрел в окно, молча, без слов. Свет фар отражался в стёклах — и в его взгляде было всё: прощание, благодарность, усталость. Они оба знали, что в этот раз он не вернётся.

28 декабря сердце остановилось. Тридцать пять лет. Всего.

Он не успел стать «легендой» — и в этом, пожалуй, его сила. Вадим Бероев остался живым, не застывшим в бронзе. Его герои были не плакатами, а людьми. И, может быть, поэтому зрители до сих пор говорят о нём в настоящем времени — как о человеке, который просто исчез за кулисами.

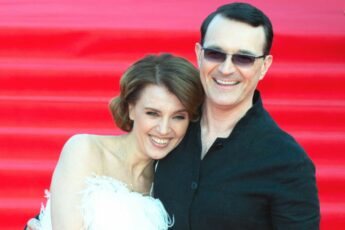

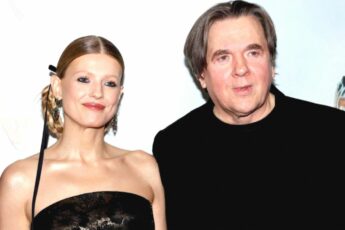

После него осталась женщина, которая не разучилась ждать, и дочь, решившая нести ту же профессию — Елена Бероева. Она тоже не снималась в большом кино, зато на театральной сцене отрабатывала каждый вздох — как отец. Судьба не подарила ей лёгкости: три брака, трудная жизнь, но фамилия — неизменная. Та самая, которую когда-то произносили с любовью и болью.

Два её сына, Егор и Дмитрий, выросли артистами. Старший — известный, уверенный, красивый, как дед, которого никогда не видел. Младший — скромный, театральный, будто из другой эпохи. В их лицах — продолжение того самого взгляда, от которого когда-то замолк весь зал: печального, но живого.

Эльвира позже выйдет замуж снова, за писателя Леонида Почивалова, и проживёт с ним до конца. Но рядом с её фотографиями на стене останется та самая чёрно-белая карточка: Вадим, молодой, в пальто, улыбается. Снимок, который он сделал сам.

Он всегда торопился.

Может быть, поэтому успел всё — прожить, любить, ошибиться, стать вечным.

Что вы думаете о таких судьбах — когда человек сгорает от собственного света?