Он не любил говорить о себе. Таких людей время обычно не жалеет — тихие, упорные, без защитного слоя тщеславия. На афишах его фамилия стояла не первой, а в памяти — осталась надолго. Может, потому что у него не было актёрской фальши: Чернов не играл, он жил. В каждой сцене, в каждом слове. И даже в тишине между ними.

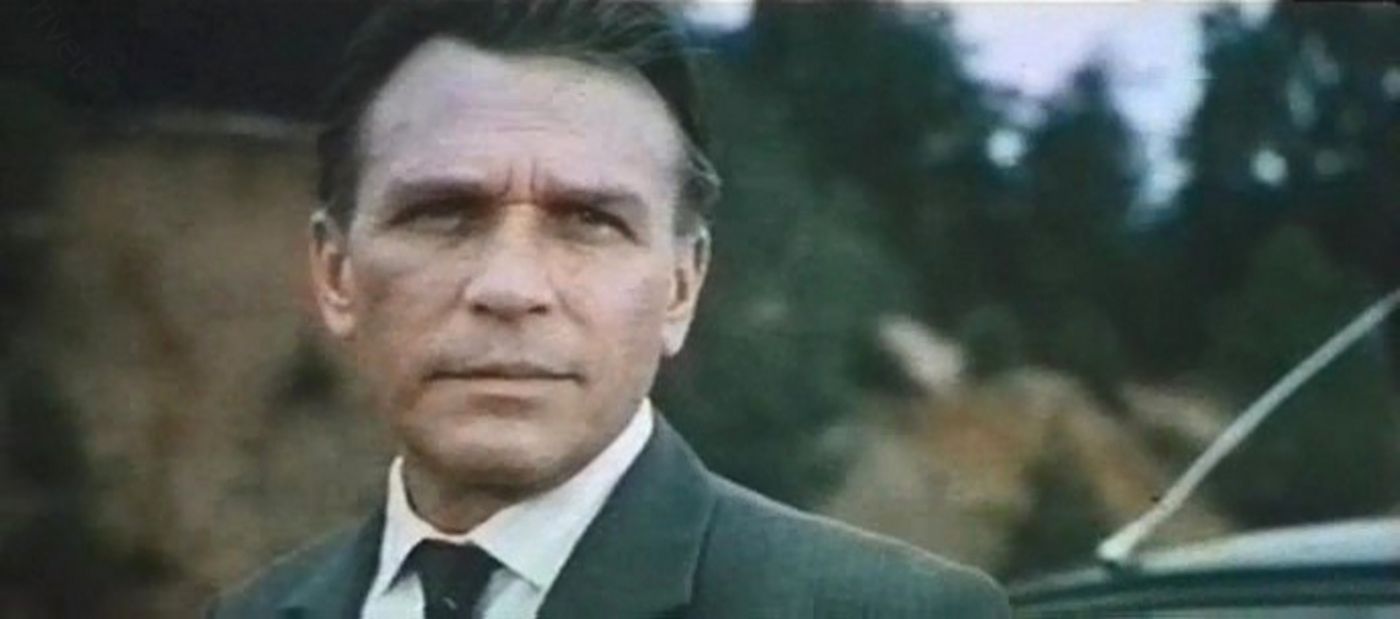

Когда в 1957 году на экраны вышел «Тихий Дон» Герасимова, страна будто застыла на вдохе. Миллионы глаз смотрели, как ломается век, как рушатся судьбы, как люди теряют себя — и пытаются остаться людьми. Среди ярких звёзд того фильма был он — хорунжий Бунчук, сдержанный, прямой, почти суровый.

Не главный герой, но тот, кто держит поле честности. И зрители это чувствовали: на фоне громких ролей он оставался живым. А быть живым на экране — редкий дар, даже в великом кино.

Родился Чернов в сибирской деревне Медведчиково — место, где, как говорят, зима длиннее биографии. Семья — шахтёр и домохозяйка, дети, холод, угольная пыль, и упрямое желание не замёрзнуть внутри. В школу ездил в райцентр, играл в драмкружке при Доме шахтёра — вот и вся предыстория большого актёра. Никаких предков в искусстве, никаких связей — только сцена, запах мела, скамейка, на которой репетируют до темноты.

Когда его отправили по комсомольской путёвке в Москву, он приехал без чемодана — с узлом. И поступил в ГИТИС с первого раза, будто это было самое естественное в мире событие. Потом — распределение, Гомель, театр, война. Чернов не скрывался за броней актёрского диплома, а ушёл добровольцем.

Правда, фронт не принял его надолго: судьба распорядилась по-другому — вместо окопов сцена перед солдатами, вместо винтовки — голос. Он выступал, читал, держал паузы между взрывами, и, может, именно там научился главному — как играть так, чтобы тебя слушали, даже когда ты молчишь.

После войны он вернулся в Москву и узнал, что МХАТ набирает актёров. Приняли. Не за красивое лицо — за внутреннюю чистоту. И с этого началась жизнь, похожая на службу. Чернов отдал Художественному театру сорок лет, без громких интервью, без компромиссов.

На сцене он был Матвеем Русановым в «Второй любви» — роль, за которую получил Сталинскую премию. Но куда выше награды — уважение коллег. Он был из тех актёров, чьё присутствие на сцене выстраивает атмосферу — как столб, на котором держится крыша.

Когда в 1959-м ему доверили роль председателя колхоза Семёна Давыдова в «Поднятой целине», это был не просто успех — признание. Давыдов в его исполнении не походил на плакатного героя: он был живой, тёплый, упрямый.

В каждом взгляде — чувство долга, но и внутренний страх человека, которому выпало решать не только судьбы, но и собственную совесть. Чернов не любил героев без трещин. Он понимал: человек, который ни разу не усомнился в себе, опасен. И играл так, что даже партийные боссы на премьерах сидели настороженно — будто этот актёр может сказать правду, не написанную в сценарии.

Кино не стало для него побегом из театра. Скорее — продолжением того же пути. Он снимался редко, но метко: «Морской охотник», «Школа мужества», «Тихий Дон» — каждая роль как гвоздь, вбитый намертво в память. Он не искал славы.

Зрители всё равно находили его. Потому что на экране он был не «артистом Черновым», а человеком, которого можно встретить на улице, поздороваться и поверить. В нём не было надменности. И, может быть, поэтому его герои всегда вызывали уважение, даже если говорили мало.

Сердце не выдержало этой правды. В начале шестидесятых, когда ему было сорок пять, — инфаркт. Для актёра это почти приговор: сцена требует дыхания, памяти, силы. Но он вернулся. Вернулся тихо, без интервью, без жалоб. Просто вышел на сцену и отыграл спектакль, будто ничего не случилось. Врачи предупреждали: «Не перегружайся».

А он только кивал и шёл репетировать. Это был не героизм — привычка к труду. Чернов всегда относился к профессии как к тяжёлой физической работе: держать внутреннюю планку, не халтурить, не жалеть себя. Он прожил жизнь, как мастер, который до последнего штриха доводит деталь, хотя знает, что заказчик уже доволен.

В жизни он был таким же — ровным, сдержанным, надёжным. Свою единственную жену, Светлану Баталову, встретил в стенах Школы-студии МХАТ. Она — дочь звёзд, Николая Баталова и Ольги Андровской. Он — парень из сибирской деревни, без родословной, но с прямой спиной. Вначале между ними не было искры: слишком разные миры.

Она из семьи, где к завтраку подают афиши; он — из тех, кто ест хлеб с солью и считает, что любовь — это не слова, а поступки. Но жизнь умеет менять роли. Когда карьера Светланы застопорилась, а его имя стало звучать всё чаще, он не позволил гордости вырасти в стену. Он просто был рядом — и остался навсегда.

Они прожили вместе всю жизнь. Без детей, но с каким-то особым теплом, которое не нуждается в потомстве, чтобы остаться. Светлана болела, лечилась, плакала от вины, а он только гладил её по плечу и говорил: «Ты у меня есть — этого достаточно». Они жили в большой квартире на улице Горького, среди артистов, шумных компаний, вечных разговоров о театре.

А дома — тишина. Две чашки, книги, старый стол, на котором он чинил удочку. Он обожал рыбалку на Волге, уезжал туда, как другие — в отпуск от жизни. Там, у воды, его лицо становилось свободным. Без грима, без роли, без страха. И только там, наверное, можно было увидеть настоящего Чернова — не актёра, а человека, которому важно просто поймать утро.

К семидесятым Чернов уже не гнался за ролями. Болезнь вернулась — сначала как усталость, потом как предупреждение. Сердце напоминало о себе, будто стучало не только в груди, но и в каждом слове, которое он говорил со сцены.

Ему снова становилось плохо, снова больницы, снова врачи, и снова — возвращение на работу. Упрямое, неразумное, человеческое. Он не умел жить без сцены. Не ради аплодисментов — ради того странного чувства, которое актёр испытывает, когда зал замолкает и начинает дышать в такт с ним. Это почти физическая связь, почти жизнь заново. Он не мог от неё отказаться.

Коллеги вспоминали: он не жаловался. Молчал, даже когда становилось тяжело подниматься по лестнице в МХАТе. Приходил вовремя, репетировал честно, как будто в нём работал какой-то внутренний метроном, не позволявший пропустить ни доли.

В нём не было жалости к себе — только достоинство. И это достоинство ощущалось даже в самых простых вещах: в том, как он поправлял реквизит на столе, как складывал письма в конверты на сцене, как смотрел в глаза партнёру. У Чернова всё было настоящее, даже мелочи. Он не позволял себе играть фальшивые чувства — ни в театре, ни в жизни.

Когда силы начали уходить, он стал чаще ездить на Волгу, в родные места. Сидел с удочкой у воды, вспоминал детство, рассказывал племянникам истории о съёмках, о войне, о том, как впервые вышел на сцену. Он обожал детей — своих так и не было, зато племянники для него были как собственные. Заваливал их подарками, баловал, смеялся. Наверное, это был его способ компенсировать то, чего судьба не дала.

К концу восьмидесятых сердце окончательно ослабло. Второй инсульт стал последним. 7 января 1988 года он умер — тихо, без шума, в больнице, где врачи делали всё возможное. Без пышных прощаний, без газетных полос. Просто ушёл человек, который сорок лет говорил с публикой честно.

Сегодня о нём вспоминают нечасто. Нет громких юбилеев, нет премий его имени. Только в школе, недалеко от его родной деревни, есть маленький музейный уголок. Несколько фотографий, пожелтевшие афиши, письма, письма, письма. Дети читают его биографию и улыбаются — имя им ни о чём не говорит. А зря.

Потому что Пётр Чернов — это пример того редкого, исчезающего породы актёра, который не играл в звёзд. Он не пользовался успехом, не искал привилегий, не участвовал в интригах. Он просто делал свою работу — с совестью и любовью. В эпоху, когда всё громкое быстро тускнеет, в нём было то, что не меркнет: простота. Тот самый редкий дар быть человеком без оговорок.

Иногда кажется, что таких людей больше не делают — как редкую марку инструмента, переставшего сходить с конвейера. Но, может быть, именно поэтому его память жива — не в памятниках, а в людях, которые по-прежнему чувствуют, когда правда звучит тише, чем ложь.

Он прожил жизнь без громких слов, но с громким сердцем. И, может быть, в этом и есть настоящая актёрская профессия — не сиять, а светить.

Что для вас важнее — талант, который гремит, или человек, который просто делает своё дело честно, пока хватает дыхания?