Есть актрисы, которые играют роли. А есть те, кто живёт сценой, словно воздухом. Анастасия Зуева принадлежала ко второй породе — к тем, кто не изображает жизнь, а проживает её в каждом движении, в каждой паузе, в каждом взгляде из-под тяжёлого театрального грима. Её называли великой — не из вежливости и не по привычке, а потому что в этом слове не оставалось ничего лишнего.

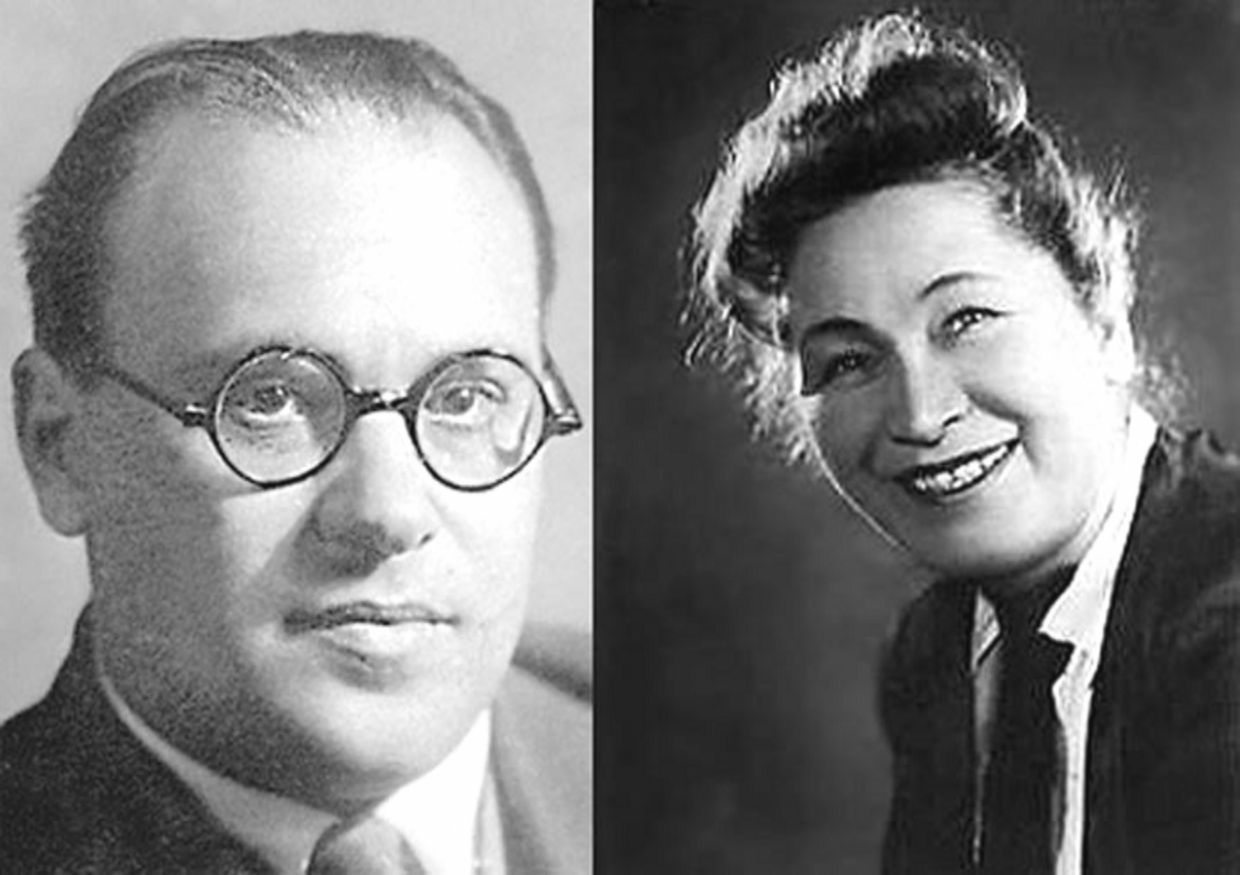

Когда смотришь на старые фотографии Зуевой, взгляд цепляется не за платье и не за сценический разворот корпуса — за глаза. В них нет позы, нет кокетства. Упрямый, прямой, внимательный — будто она уже тогда знала всё наперёд: измену мужа, потерю ребёнка, бесконечные гастроли, годы войны, в которых актрисы стареют быстрее, чем солдаты. В этих глазах — готовность идти до конца, даже если путь пройдёт по углям.

Родом она из Тульской губернии, из крепкой крестьянской семьи, где всё стояло прочно: дом, вера, порядок. Детство — почти идиллия, пока смерть отца не перевернула всё. Мать вышла замуж снова, и вдруг оказалось: в новом доме для её дочерей нет места. Маленькая Настя с сестрой оказались у тётки — доброй, строгой, бездетной. Та заменила им мать, дала образование, но и научила стоять на ногах.

Пожалуй, это и стало первой школой — не театральной, а жизненной.

Когда Настя заговорила о Москве, тётка вспыхнула: «Глупости! Театр — позорное дело!» Для деревенской женщины начала XX века актриса и правда звучала как что-то между безнравственностью и безумием. Но Настя уехала. Без денег, без связей, с одним багажом — уверенностью, что иначе она просто задохнётся.

Судьба будто проверяла её на прочность, но не рискнула сломать. В Школу-студию МХАТ её приняли сразу, а учителем стал сам Станиславский. Вот ирония: в ту самую школу, куда боялась вложить рубль её тётка, Настя попала бесплатно — за талант, который невозможно купить.

Театр принял её мгновенно. Сцена — как кожа, как родной запах гримёрки, как треск кулис. Она не играла, она существовала в этом мире, где шёпот суфлёра звучит громче аплодисментов. В двадцать один год Зуева уже стояла под светом рампы — и в тот же год вышла замуж.

Муж её, инженер Евсеев, был старше, серьёзен, умен, казался надёжным. Казался. Он обожал её, пока не появился сын — Константин, названный в честь Станиславского. Ребёнок, крик, бессонные ночи — и инженер сбежал в меблированные комнаты, где, как оказалось, можно спать спокойно и жить весело.

Когда Анастасия узнала об изменах, приехала к нему — и получила первый удар. Настоящий, физический. Та, кто на сцене могла умереть сотни раз, впервые испытала боль не придуманную, не сценическую. Но не сломалась. Даже тогда, когда он подал на развод и забрал сына.

Судья подписал бумагу, и жизнь актрисы разделилась на две: одна — на сцене, где она жила и дышала, другая — в одиночестве, за кулисами, где у неё отняли самое дорогое.

Театр в те годы был чем-то вроде отдельного государства: с собственными законами, героями, интригами, войнами и святыми. Зуева жила в нём, как в монастыре, — без жалоб и без компромиссов. В 1929-м получила маленькую квартиру в Камергерском переулке. По московским меркам — скворечник, по меркам актрисы — центр Вселенной. Вечерами здесь собирались поэты, художники, музыканты, люди, у которых бедность была таким же обязательным атрибутом, как вдохновение.

Она пекла пироги, ставила самовар, и кто-то непременно читал стихи. Говорят, в этой кухне решались судьбы ролей, а иногда и судеб. Она не умела быть равнодушной — это её и спасало, и губило.

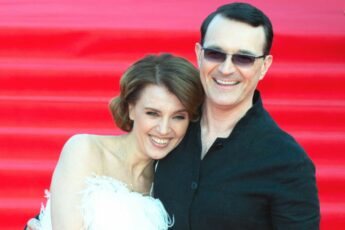

К тридцати шести годам, казалось бы, жизнь поставила все точки. Театр, одиночество, потерянный ребёнок — уравнение без права на счастье. Но счастье пришло. Его звали Виктор Оранский — композитор, человек с глазами, в которых всегда звучала музыка. Они познакомились ещё в студии МХТ, но только теперь поняли, что не могут существовать порознь.

Он был не богаче и не влиятельнее её, но между ними случилось то редкое, почти непостижимое — союз без расчёта, без игры. Настоящая любовь. В её жизни впервые стало тихо. Без скандалов, без ревности, без сцены между ужином и сном. Только он, рояль и комната, где пахло табаком и нотной бумагой.

Она хотела ребёнка. Сильнее, чем новых ролей. Но чуда не произошло. Бог оставил ей только сцену — и Виктора. Она приняла это как приговор и как благословение одновременно.

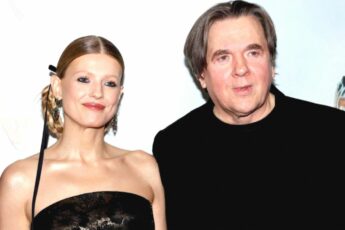

А потом в её жизнь постучалась беда, похожая на случайность. У подъезда стояла девушка, худенькая, красивая, с чемоданчиком. Сказала, что сирота, живёт в подвале, мечтает стать актрисой. Зуева — человек, не умеющий проходить мимо чужой боли — впустила. Поселила у себя, стала учить, помогать, говорить правильные вещи: «Не играй глазами, играй душой».

Эта девчонка оказалась не сиротой, а профессиональной хищницей. Вскоре из дома Зуевой ушёл Виктор. К ней — к той, что под её крышей. Ушёл, оставив на пианино недописанную мелодию. Девушка родила ему дочь, а потом исчезла, выбрав себе мужчину богаче.

И вот картина, которую не придумал бы ни один драматург: Зуева открывает дверь, а на пороге — муж с ребёнком на руках. Вернулся. Один. С раскаяньем, которое нельзя сыграть. И она принимает их обоих. Не потому что простила, а потому что не умеет ненавидеть. Любовь не умерла, просто сменила форму — стала заботой, терпением, болью, похожей на тихий свет.

В это время её сын Константин вырос, сам стал отцом, и жизнь снова пошла по кругу. Внуки, запах варенья в той самой квартире на Камергерском, вечерние репетиции и письма из театра: «Настя, без вас сцена пустая».

А карьера — вверх, всё выше. После «Мёртвых душ» её уже не просто знали — её ждали. Настасья Петровна Коробочка в её исполнении была не комическая, а страшно живая. Простая, жалкая, сильная и глупая — в ней было всё, как в самом человеке. Именно тогда за рубежом заговорили о феномене Зуевой. Её обожали в Польше, в Чехии, в Японии — там, где русскую речь не понимали, но чувствовали дыхание сцены.

Кино пришло позже, почти случайно. 1932 год, «Просперити», роль классной дамы — эпизод, но в её исполнении даже тишина имела смысл. Она снималась и во время войны, и после. «Первая перчатка» — первая главная роль в кино. Потом были десятки фильмов, но по-настоящему народной она стала не благодаря драмам, а благодаря сказкам Александра Роу.

Те самые вечера, когда весь Союз замирал перед телевизором, а голос Сказительницы звучал из-за кадра — это была она. Её тембр, будто сотканный из шерсти и дыма, создавал ту магию, без которой ни «Морозко», ни «Огонь, вода и медные трубы» не имели бы того самого детского чуда.

К старости Зуева не увядала — она будто становилась плотнее, глубже, как старое дерево, которое уже не цветёт, но держит корни целого леса. В кино её теперь приглашали редко, и в основном — на роли старух, знахарок, гадалок. Но даже в этих образах она не играла «бабку» — она проживала в них целую жизнь. Её героини не бормотали, не суетились — они знали слишком много и молчали.

Последние её фильмы — «Уходя, оглянись…» и «Там, на неведомых дорожках…». Казалось, сама судьба шутит над названием последнего: актриса, прожившая девяносто лет, уходила именно по «неведомым дорожкам». Но уходила с достоинством — без скандалов, без газетных сенсаций, без громких интервью.

Она работала до самого конца. Озвучивала мультфильмы, читала сказки на радио, участвовала в сборных концертах, словно боялась остаться без сцены хоть на день. Говорила: «Пока говорю в микрофон — живу».

Дом в Камергерском давно перестал быть просто домом. Это было что-то вроде маленького музея живого театра. К ней приходили молодые актёры — за советом, за поддержкой, за тем редким ощущением, что тебя слышат по-настоящему. Она слушала всех. Никогда не поучала, просто могла тихо сказать: «Не спеши. Сцена любит терпеливых».

В 1953 году умер Виктор Оранский. Болезнь. Коротко и без возврата. Она похоронила не только мужа, но и единственного свидетеля своего счастья. Урну с его прахом она долго держала дома — не из суеверия, а из нежелания расставаться. Говорила: «Он ещё не сыграл последнюю ноту». Только через годы подруга уговорила её отдать урну на Новодевичье — туда, где, как потом выяснилось, ждало место и для самой Анастасии Платоновны.

После его смерти она больше не говорила слово «любовь». Оно будто ушло вместе с ним. Но в её жизни остались те, ради кого она не сломалась: внуки. Леночка, Виктор, Игорь — их смех возвращал ей дыхание, когда казалось, что сцена забирает последние силы.

Она пережила всех своих врагов, всех завистников, все свои утраты. К концу жизни у неё не было ничего, кроме признания, старых афиш и памяти зрителей. Но, пожалуй, это и есть всё. Ведь когда человек проживает жизнь так, что его помнят не за скандалы, а за свет, — значит, он справился.

Весной 1986 года Анастасии Платоновне не хватило нескольких месяцев до девяноста. Театр стоял без её голоса, как без дыхания. Прощание было особенным — не парадным, не официальным. Гроб поставили прямо в алтаре, окружили свечами, и огонь отражался в её спокойном лице. Казалось, она просто ждёт звонка суфлёра, чтобы выйти на сцену ещё раз.

Когда её не стало, театр не опустел — он стал тише. Те, кто знал её, говорили: «Зуева не играла роли, она лечила ими». И, может быть, именно поэтому её помнят до сих пор — не как икону, а как живого человека, которому удалось не предать себя.

Она прожила жизнь актрисы без фальши. Без громких признаний, без политических позиций, без партийных лозунгов. Просто женщина, которая выбрала сцену — и заплатила за это всем.

И, может быть, именно поэтому сегодня её имя звучит не как реликт прошлого, а как напоминание: талант — это не дар. Это крест, который надо уметь нести красиво.

А вы как думаете — можно ли быть по-настоящему счастливым, если сцена становится твоим домом, а любовь — всего лишь её тенью?