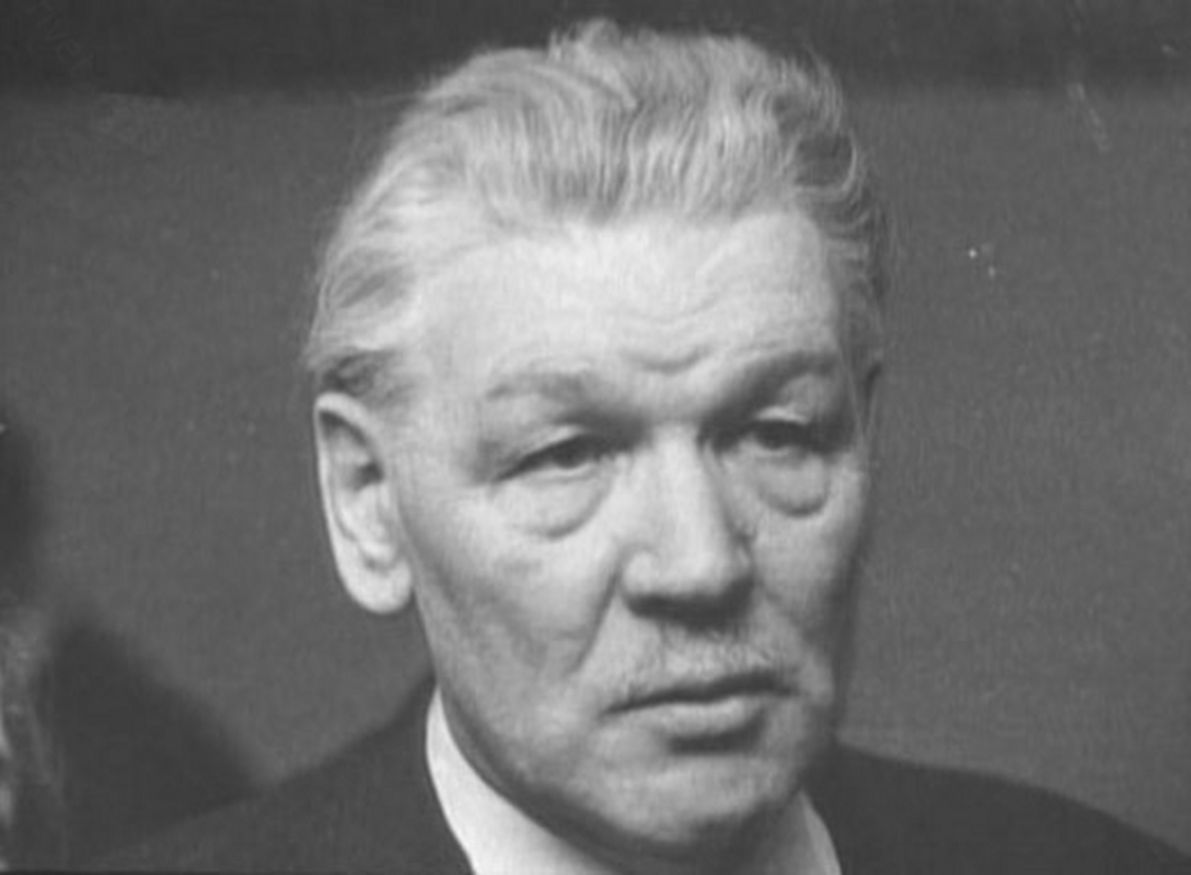

Он не был похож на актёра, который стремится к свету рампы. В нём не было этого самодовольного блеска, от которого зритель устает уже на втором крупном плане. Всеволод Санаев — человек другой природы. Его доброта выглядела не позой, а внутренней дисциплиной.

Он будто знал: даже если мир рушится, нельзя позволить себе стать грубым. Он играл рабочих, офицеров, отцов — и во всех этих ролях была одна черта: честность без надрыва.

О нём редко писали громко. Не было скандалов, громких романов, интервью в духе «впервые откровенно». Но в каждом кадре с его участием чувствовалось то, чего сегодня так не хватает — человеческое достоинство. И когда пересматриваешь старые ленты — «Печки-лавочки», «Белые росы», «Это случилось в милиции» — чувствуешь, как будто в доме снова зажёгся свет. Простой, тёплый, безыскусный.

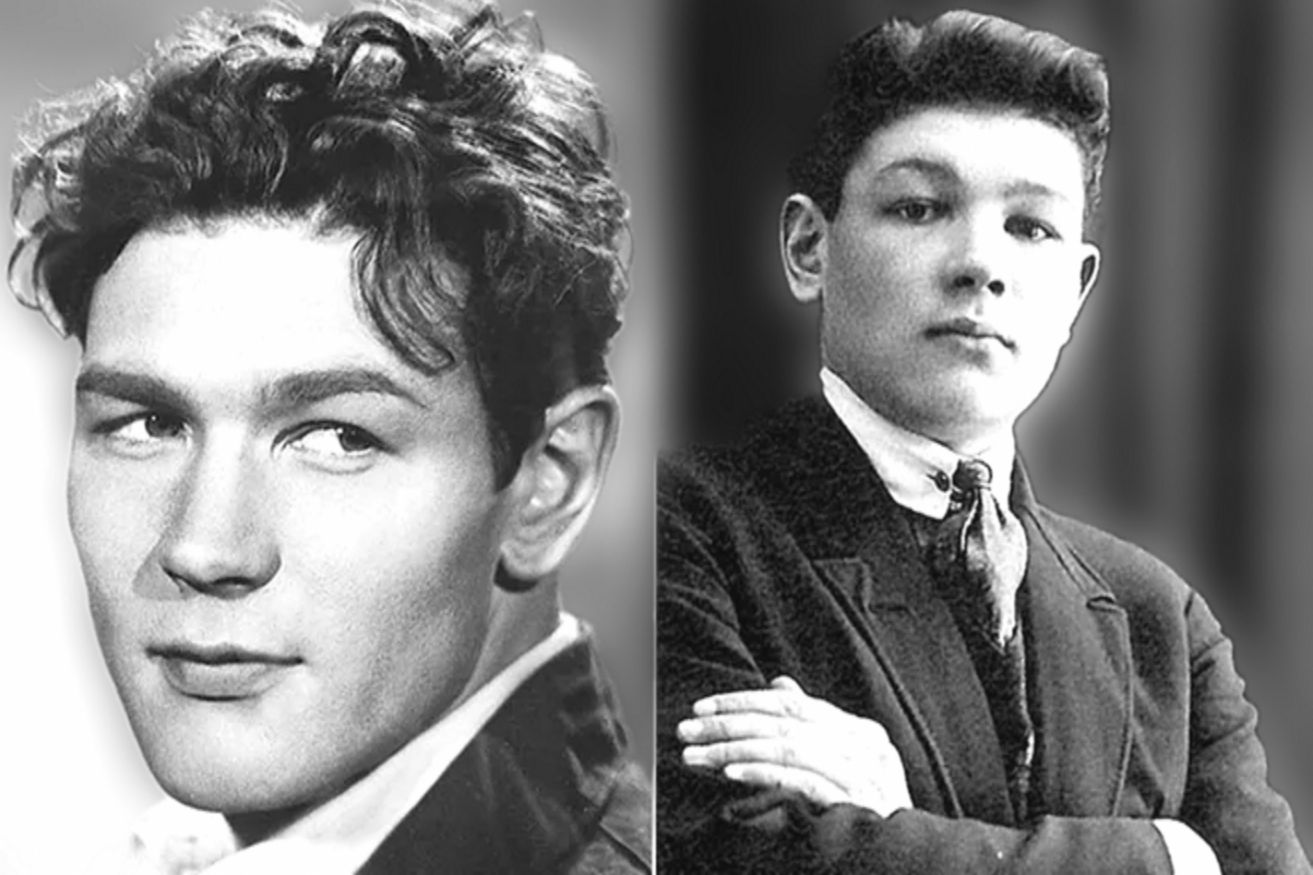

Родился он в Туле, в семье, где пахло металлом, стружкой и гармонями. Его предки были мастерами, делали инструменты — поколение за поколением. В четырнадцать лет Сева уже стоял у верстака, в руках — не сценарий, а шлифовальный напильник.

Вечерами он бегал в местный театр, помогал таскать декорации, мыл полы — лишь бы быть рядом со сценой. С тех пор, говорят, в нём поселился этот особый огонь: не амбиция, а потребность быть частью чего-то большего, чем ты сам.

Когда МХАТ приехал в Тулу с гастролями, он впервые увидел «Дядю Ваню». Этот вечер, наверное, и стал той точкой, откуда началась его новая жизнь. После спектакля парень не смог заснуть. Он понял, что сцена — не просто место, где аплодируют. Это место, где можно говорить правду, не произнося её напрямую.

В Москве ему пришлось пробивать путь без протекции. Рабфак, ГИТИС, крошечные роли, и — внимание, как в кино — заметил сам Пырьев. Тот доверил ему главную роль в «Любимой девушке». Казалось, вот она — удача, редкий подарок судьбы. Но у Санаева не было привычки превращать успех в повод для самолюбования. Он работал — молча, скромно, без суеты. И этим вызывал у коллег не просто уважение, а что-то вроде внутренней благодарности.

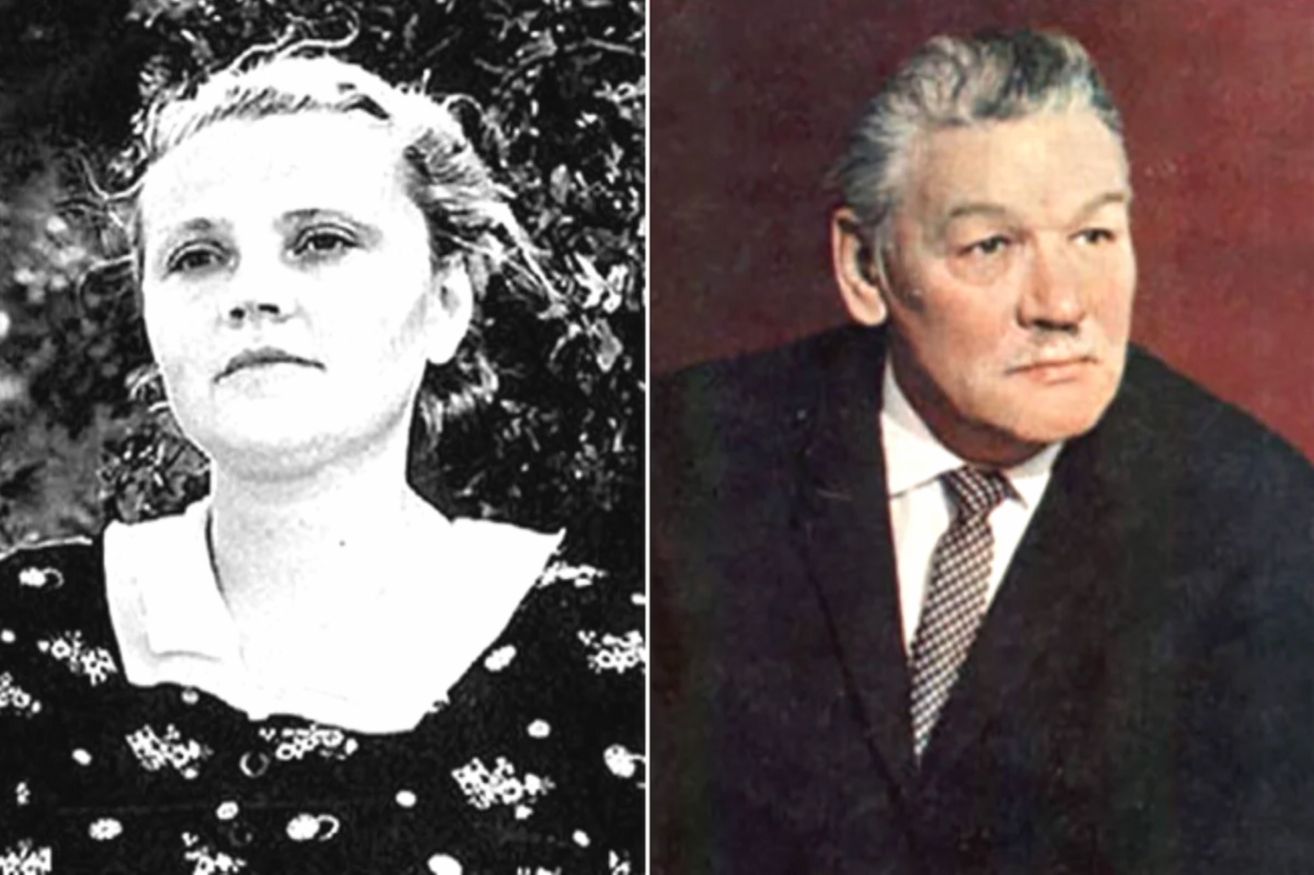

Любовь пришла во время гастролей. Киев, 1938 год, юная студентка филфака Лидия Гончаренко. Говорят, она сначала смотрела на него с лёгким превосходством — актёр, подумаешь. Но он оказался из тех, кто не нуждается в эффектах. Его тихая настойчивость, интеллигентное обаяние и уверенность без слов сделали своё дело. Ради него она бросила университет и уехала в Москву.

Молодая семья жила в бараке, без удобств, без горячей воды. Всю ночь слышно, как за стеной плачет чужой ребёнок или спорят соседи. Но у них было то, чего часто не хватает и в роскошных квартирах — ощущение «вместе». Они смеялись, мечтали, строили план, как обустроят будущее, когда всё наладится. Только судьба выбрала другой сценарий.

Началась война. Лида с маленьким сыном поехала в эвакуацию, в Алма-Ату. Через несколько месяцев ребёнок умер от дифтерии. После этой новости жизнь словно перекосилась: для неё — в сторону бездны, для него — в сторону долга. Он не позволил себе упасть, но трещина внутри осталась.

Когда они встретились вновь — в Куйбышеве, среди чужих людей и пустых комнат, — она была тенью. Он понял, что теперь должен жить не ради себя, а ради неё. Ради их новой дочери, Елены.

Крест, который он нёс без позы мученика

После войны Москва выглядела усталой. Разбитые дворы, очереди, коммуналки с вечными кухонными спорами — и в этом гуле Санаев снова выходил на сцену. Люди приходили в театр не за иллюзиями, а за дыханием нормальной жизни. И он умел дать им это дыхание — без громких слов, без геройства. Просто присутствием.

Дома всё было сложнее. Лидия не оправилась после смерти сына. Она будто осталась жить в том времени, где мальчик ещё дышит. Годы шли, а боль не растворялась. Маленькая Елена стала для неё единственной целью, единственной возможностью удержаться за реальность.

Когда девочка заболела гепатитом, мать не отходила от её кровати. Врачи удивлялись: такая сила воли у хрупкой женщины. Елену удалось спасти. Но судьба, будто испытывая на прочность, снова нанесла удар.

Однажды на коммунальной кухне Лидия рассказала анекдот про власть — без злобы, просто, по наивности. Соседка донесла. Начались проверки, допросы, страх. Всеволода могли арестовать. Спасло вмешательство друга семьи Сергея Михалкова. Но после этой истории в Лидии что-то окончательно сломалось. Она стала бояться людей, замыкалась, плакала без причины. Мир для неё стал угрозой.

Санаеву пришлось принимать решения, которые редко становятся предметом разговоров. Он устроил жену в клинику — не потому, что хотел избавиться от неё, а потому, что понял: иначе не выжить. Чтобы платить за лечение и няню для дочки, он стал больше сниматься в кино. Театр пришлось временно оставить. Коллеги не понимали: зачем жертвовать сценой ради больного человека?

Он вспоминал: «Один актёр сказал мне — бросай жену, она тебе мешает». И, наверное, в тот момент в нём боролись две силы — профессиональное честолюбие и человеческое сострадание. Победило второе. Потому что для Санаева семья была не обстоятельством, а судьбой.

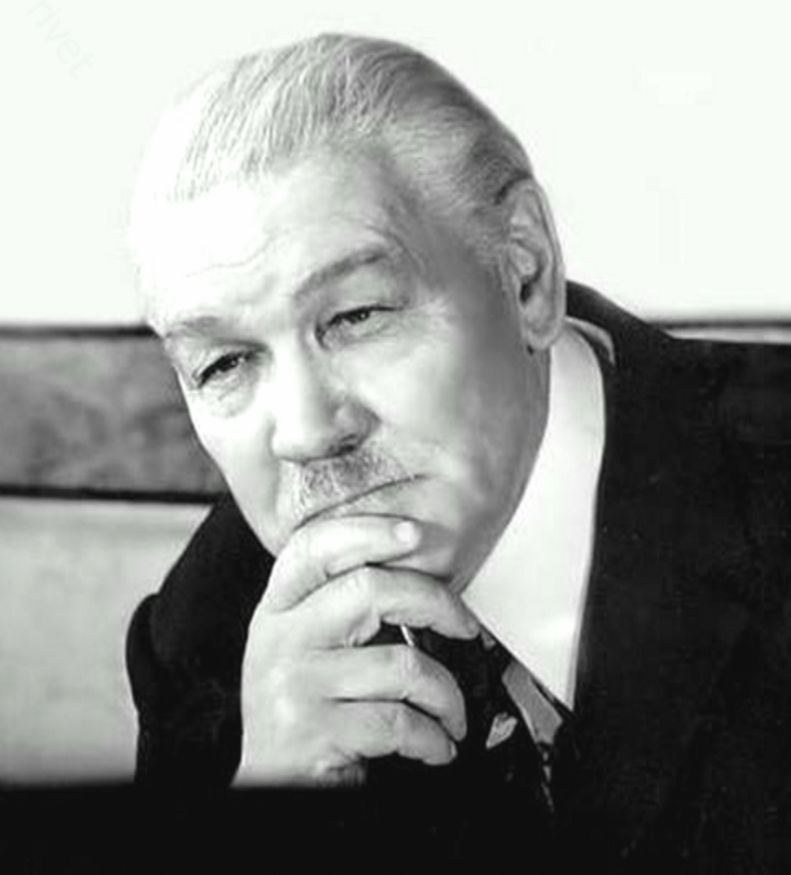

Кино в шестидесятые стало для него убежищем. Камера любила его лицо — простое, открытое, с этой удивительной смесью усталости и тепла. Он мог сказать одну фразу — и зритель верил. Верил, что перед ним не актёр, а человек, прошедший через всё то, о чём идёт фильм. В картинах «Это случилось в милиции», «Оптимистическая трагедия», «Ваш сын и брат» он был настоящим нервом эпохи. Не звезда, не «советский герой» — а человек, способный быть живым среди декораций времени.

С Шукшиным у них сложились особые отношения. Два разных темперамента — один вспыхивающий, другой тихий — нашли общий язык без лишних слов. Санаев говорил: «Василий умел верить людям, даже когда сам уже не верил в себя». Они работали на доверии, и это чувствуется в каждом кадре.

Но дома по-прежнему было невыносимо. Болезнь Лидии не отступала. Были периоды, когда она могла неделями не разговаривать, потом — вспышки ярости, подозрения, обвинения. Он пытался её развеселить, выводил на прогулки, читал вслух, но всё чаще возвращался к тишине, в которой звенел только её плач.

В какой-то момент он не выдержал. Сел на кухне рядом с матерью и сказал: «Не могу больше. Хочу развестись». Мать слушала молча, гладила его по голове и ответила просто:

— Нет, сынок. Санаевы так не поступают.

Он опустил глаза и понял — это приговор. Но не как наказание, а как выбор. «Крест», сказала мать, и это слово стало для него не символом страдания, а формой верности. Он остался. И, возможно, именно этот поступок — не роль, не награды, не фильмы — делает его великим человеком.

Со временем Лидия действительно стала напоминать ребёнка — беспомощного, уязвимого, непредсказуемого. Он научился понимать её болезнь не как врага, а как часть их общей судьбы. И, странным образом, стал спокойнее. Как будто принял жизнь во всех её искажениях.

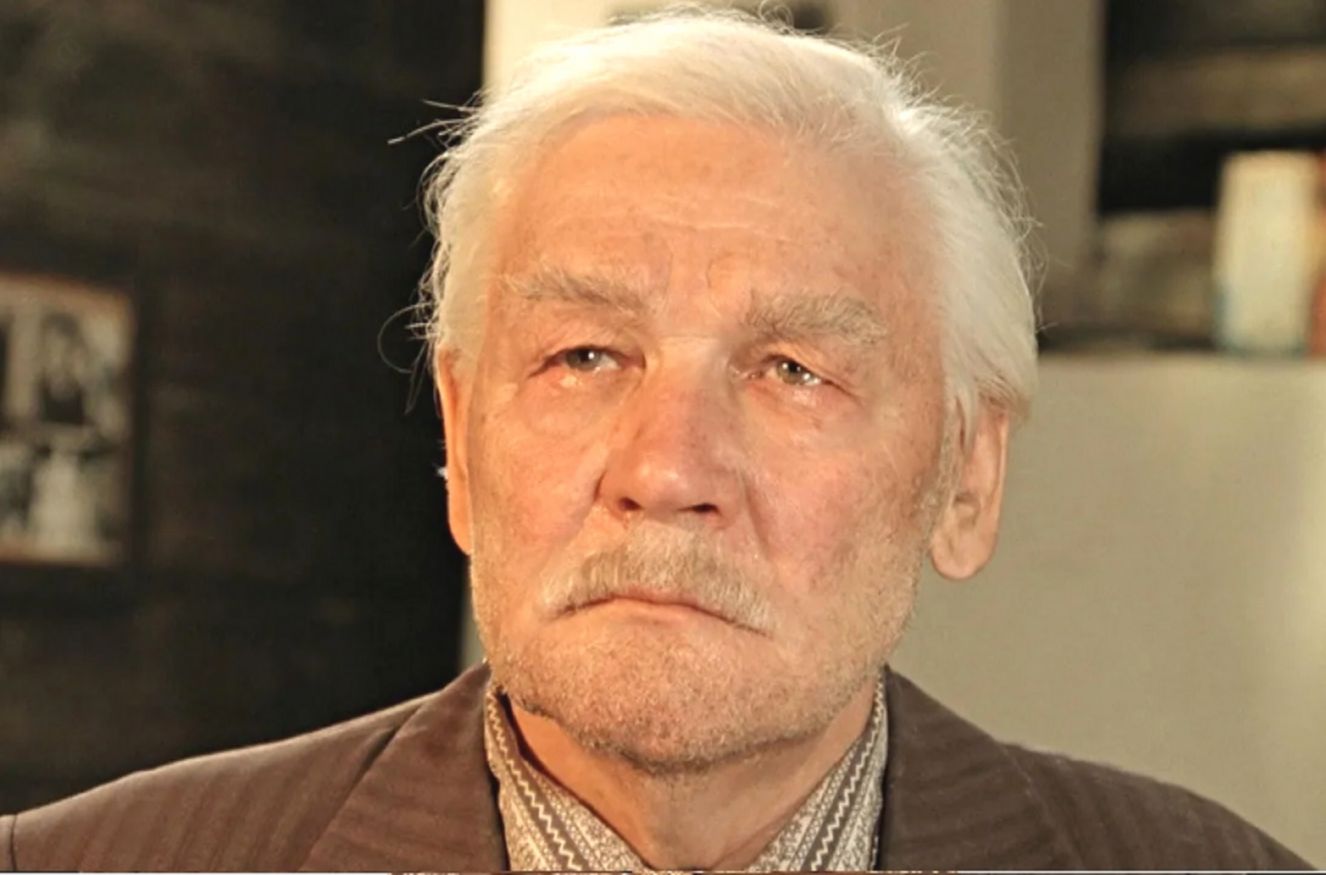

Когда роль заканчивается — остаётся человек

Время не пощадило никого из их поколения, но Санаев будто старел красиво. Без показной мудрости, без усталых фраз. Он продолжал сниматься — и всё чаще играл тех, кто не ломается, даже если жизнь выжгла всё до дна. Его герои — добрые, уставшие, упрямые — будто продолжали его самого.

Дом уже не был домом в привычном смысле. Лидия то приходила в себя, то терялась в своих страхах. В начале восьмидесятых у неё диагностировали склероз мозга. Вскоре понадобилась сиделка — одной её оставлять стало нельзя. Он по-прежнему работал, ездил на съёмки, но каждый вечер возвращался к ней. Не из чувства долга — из того самого, что трудно объяснить словами: из любви, которая прошла через всё и не разрушилась.

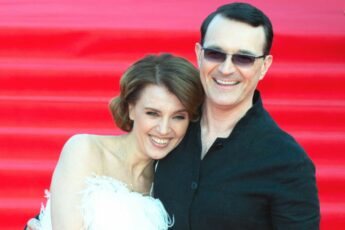

Елена, их дочь, уже стала актрисой, продолжала семейную линию. У неё появился сын — Павлик, внук, который вдруг вернул в дом свет. Лидия расцветала рядом с мальчиком, словно болезнь отступала. Она кормила его, пела, улыбалась. Но стоило дочери забрать ребёнка — начинались упрёки, обвинения, слёзы. Болезнь не щадила ни её, ни тех, кто был рядом.

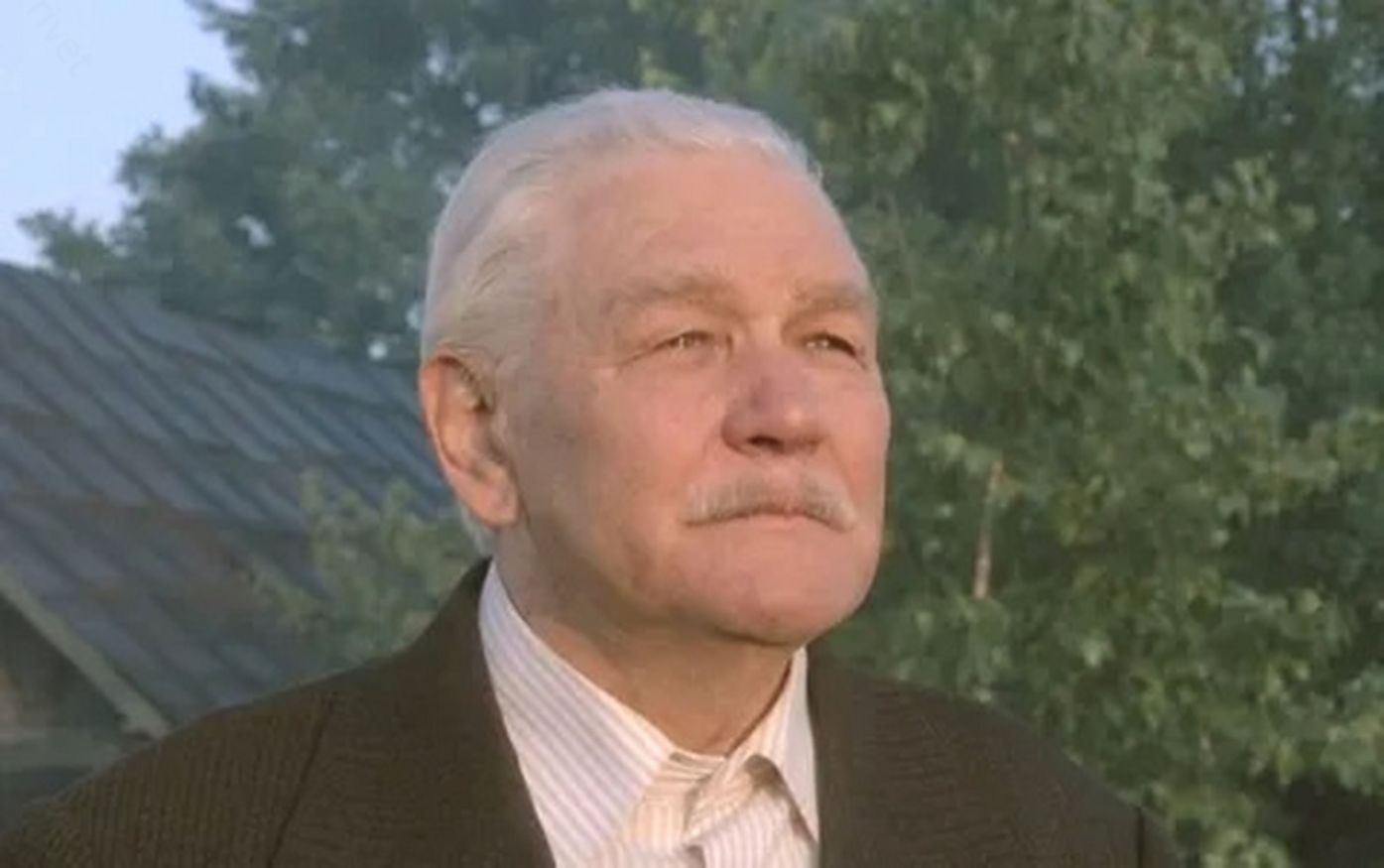

Всеволод Васильевич в те годы работал особенно много. Казалось, он старался жить за двоих. Вышли «Белые росы», «С вечера до полудня», «Тайна чёрных дроздов», «Мёртвые души», «Забытая мелодия для флейты». Он играл так, будто чувствовал — времени остаётся немного. На экране его герои спасали других, в жизни он спасал жену.

Когда Лидия стала совсем беспомощной, он ухаживал за ней, как за ребёнком: кормил с ложечки, читал вслух, пел колыбельные. Люди редко говорят о таком. Но именно это — не кадры, не афиши, не аплодисменты — показывает, кем был человек на самом деле.

В 1995 году он снялся в «Ширли-мырли» — в роли меломана. Забавный штрих судьбы: актёр, начавший путь в семье мастеров по гармоням, завершил карьеру с образом, где музыка снова стала частью его жизни. В том же году умерла Лидия. Пятьдесят семь лет вместе. Он пережил её меньше чем на год.

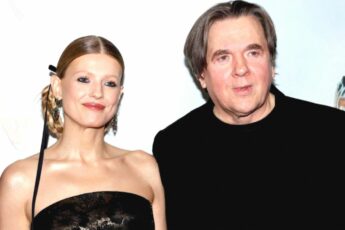

Елена рассказывала потом: «Он так плакал. Я думала, что папа найдёт в себе силы, но он будто выключился. Болезнь пришла быстро — рак, метастазы, и всё». Он ушёл тихо, как жил — без пафоса, без сцены, без последней реплики.

Есть актёры, которых помнишь по ролям. Есть — которых помнишь по тому, как они держались вне сцены. Всеволод Санаев принадлежал ко второй категории. Он не кричал о верности, он просто был верным. Не демонстрировал силу — он ею жил. И, может быть, именно поэтому сегодня, когда пересматриваешь старую плёнку и видишь его взгляд, где нет ни тени фальши, — становится ясно: этот человек не играл доброту. Он ею дышал.

Что вы думаете — в наше время ещё возможна такая тихая, беззаветная верность, когда любовь и долг не требуют аплодисментов?