Она вошла в историю не как легенда, а как след — тонкий, ускользающий, будто оставленный каблуком на пыльной киноплёнке. Светлана Данильченко. Имя, которое сейчас вспоминают разве что на форумах старого кино, в строчках «где-то я её видела».

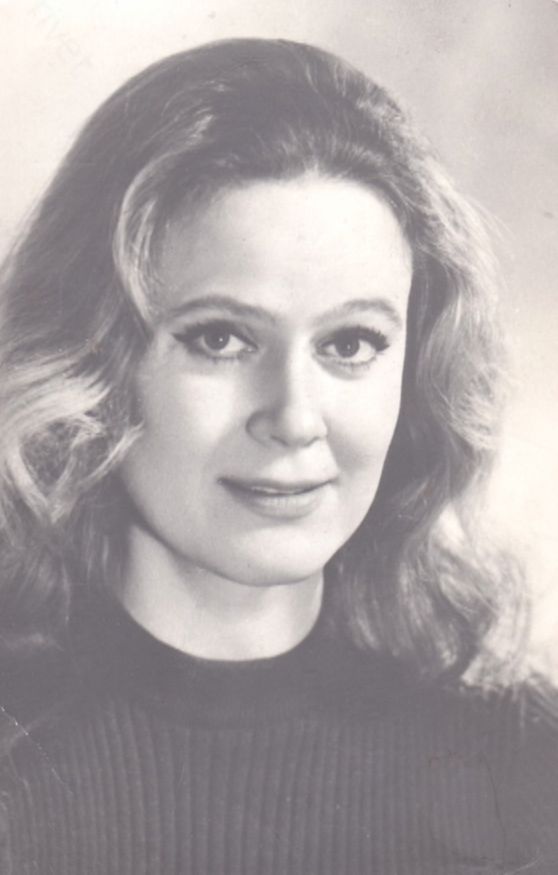

Но в 70-х она была той, на кого оглядывались в коридорах «Мосфильма» — не из любопытства, а из опасного интереса. У неё было лицо, которому веришь. И глаза, которые не прощают.

Акира Куросава, человек, умевший выбирать актёров по интонации тишины, сказал про неё коротко: «Она — настоящая». В его устах это было признанием высшей пробы. Для роли жены Арсеньева в «Дерсу Узала» он отмёл десятки кандидаток, но выбрал именно её — советскую актрису без громких наград и без шлейфа скандалов.

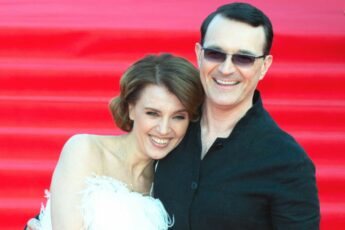

Она стояла на съёмочной площадке рядом с Юрием Соломиным, тихая, точная, будто созданная для кадра, где молчание важнее слов.

Но как ни странно, этот успех оказался не началом, а точкой невозврата. Судьба Светланы Данильченко — это не история славы, а хроника исчезновения. Её жизнь словно разделили монтажными ножницами: юность — взлёт — эмиграция — возвращение — тишина. А за кадром — всё то, о чём актрисы того поколения обычно не говорили: страхи, ошибки, мужчины, алкоголь, и медленно гаснущая вера в то, что можно начать заново.

Когда о ней говорил режиссёр Владимир Васильев, его голос дрожал не от сентиментальности, а от боли за ушедшую эпоху:

«Красивая была. Недоступная. По ней с ума сходили. Я ведь знал её ещё с 62-го, с «Сотрудника ЧК». Приглашал потом на премьеры «Дерсу»… Хранил фото».

В 2012 году он всё ещё её искал. Писал в газеты, оставлял телефон: «Передайте Светлане, что я её ищу». Не знал, что искать уже поздно. Что та, чьё имя стояло рядом с Куросавой, давно лежит в безымянной земле Одинцовского района.

Но всё началось не с трагедии. Всё началось с мечты.

Москва, камеры и Париж

Она родилась не в столице и не в «творческой семье» — в Николаеве, городе, где кино было чем-то вроде далёкого сигнала, мерцающего с экрана в клубе. В те годы девочки хотели быть учительницами, медсёстрами, иногда — стюардессами. Светлана мечтала быть лицом на экране. Не для славы — для смысла. Говорили, у неё было редкое сочетание: спокойствие в движениях и внутреннее напряжение, будто в ней жил ток, который не выключается даже ночью.

После школы она без страха уехала в Москву — без знакомств, без денег, только с голосом, в котором звучала уверенность. Во ВГИК она поступила с первого раза. Преподаватели отметили: «Не играет — живёт». Вскоре начались первые съёмки. Сразу — главные роли. Драма «Горячая душа», потом «Когда начинается юность». Её героини были похожи на неё саму: не кокетки, не романтические барышни, а женщины, способные молчать, когда все говорят.

Критики называли её «новой надеждой», но кинематограф — это место, где надежда живёт коротко. Режиссёры не спешили звать её снова. Три года без съёмок, и только крошечные эпизоды после института. Она не устраивала систему — слишком настоящая, слишком независимая, не из тех, кто бегает по коридорам с улыбкой и букетом. В 1965 году она закрыла дверь за собой и ушла. Не из каприза — от безысходности.

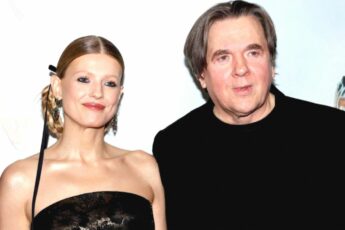

И тут в её жизни появился он — Никос Папатакис, режиссёр, сценарист, человек другой планеты. Эфиоп по происхождению, грек по крови, француз по стилю. Мужчина с глазами, в которых отражались все кинофестивали мира и ни одной личной привязанности. Он был старше на двадцать лет и говорил о кино, как о войне: «Кто не рискует, тот снимает мёртвые фильмы». Светлана влюбилась — не в него, в возможность другой жизни.

Она уехала с ним во Францию. Брак казался выходом в иной мир: Париж, богема, разговоры о свободе, о Бунюэле, о Сартре. Но свобода — это не всегда воздух. Иногда это вакуум. Через два года она бежала обратно. С ребёнком, с усталостью и с пустотой, которую уже ничем нельзя было заполнить.

В Москве её не ждали. За «побег» из страны она заплатила дорого: исключение из комсомола, вычёркивание из актёрских списков, закрытые двери. Её фамилия перестала звучать в кинопланах «Мосфильма». И всё же она вернулась — не покорно, а с упрямством, каким обладали только те, кто уже видел жизнь за кулисами иллюзий.

Она снова в театре — в Театре киноактёра. Маленькие роли, репетиции до ночи, а потом — долгие годы ожидания, когда позвонит режиссёр. Он позвонил — но только через два года.

Возвращение, триумф и падение

Когда ей снова позвонили со «Мосфильма», Светлана не поверила — слишком много было отказов. Но на этот раз всё оказалось правдой. Телесериал «Вечный зов» стал её тихим возвращением: она сыграла жену Кружилина, персонажа без ярких сцен, но с внутренней правдой, которую трудно сыграть — нужно просто быть.

После этого последовали съёмки в совместной югославской картине «Единственная дорога», где Данильченко стала Бранкой — женщиной, выжившей на войне. А потом — короткий эпизод в «Хождении по мукам», подписанный странно: «Светлана Папатакис». Её французская фамилия теперь тянулась за ней, как шлейф прошлого, которое в Советском Союзе не любили напоминать.

Но везение всё-таки улыбнулось. В её жизни появился режиссёр Владимир Васильев — тот, кто когда-то заметил её в «Сотруднике ЧК». Он вспомнил о ней, когда японский маэстро Акира Куросава искал актрису для «Дерсу Узала». Куросава смотрел сотни проб. Никто не подходил. Васильев предложил Данильченко. И тот, кто редко говорил «да», сказал:

«Она — единственная, в чьих глазах есть правда».

Так она оказалась в проекте, который навсегда вошёл в историю. «Дерсу Узала» — картина о человечности, одиночестве и исчезающих границах между людьми и природой. Светлана сыграла жену Арсеньева — тихо, с достоинством, почти без слов, но зритель запомнил её именно за это. Фильм посмотрели более двадцати миллионов человек, сборы составили четыре миллиона долларов. Куросава получил «Оскар». Светлана — молчаливое признание и иллюзию второго шанса.

Но кино — это не всегда лестница вверх. Иногда — воронка. После успеха фильма жизнь Данильченко покатилась вниз с пугающей скоростью. Усталость, тишина, провалы. Тогда, в середине семидесятых, она начала пить. Не сразу — будто вино помогало снимать тревогу, которую не лечат роли.

А потом в её жизни появился Николай Первушин — военный, грубоватый, с уставом вместо чувств. Пили вместе. Говорили, она будто наконец нашла того, кто «не задаёт вопросов». Но вместе с этим нашла и привычку, от которой не спасают ни театр, ни сын, ни прошлые аплодисменты.

Старший сын Серж остался во Франции — актриса отправила его обратно к отцу. «Не справилась» — говорили коллеги. Ей было почти сорок, когда родился второй сын, Пётр. Она уехала в Одинцовский район, в дом Первушина. Маленькая кухня, дешёвое вино, старые афиши на стене. Когда-то на этих афишах она смотрела на себя — теперь не могла взглянуть.

Кино звало всё реже. Репутация шла впереди — слухи о зависимости расходятся быстрее, чем новости о премьерах. В театре её тоже сократили — «по состоянию». И тогда Светлана Данильченко исчезла окончательно.

Тишина после аплодисментов

Они исчезают не внезапно — просто однажды перестают звонить телефоны. Не приходят письма. Не зовут на пробы. Не вспоминают в юбилейных передачах. Так уходила Светлана Данильченко — без громких слов, без прощаний. Её имя растворилось, как дым над чайником, оставив только привкус недосказанности.

Восемьдесятые прошли для неё незаметно. Несколько случайных эпизодов, ни одной роли, где можно было бы вспомнить прежнюю силу. Театр сократил — официально по штату, неофициально — потому что больше не верили. Актрисы редко умирают внезапно: они медленно гаснут, пока кто-то другой учится их свету.

К концу девяностых про неё забыли все, кроме соседей в посёлке Часцы под Одинцово. Там она жила с младшим сыном Петром. Говорили, что нуждается, но помощь не принимает. От соцработников отказалась: «Я сама». Это «сама» — последнее, что в ней жило по-настоящему.

Потом появились слухи. Старший сын, Серж, жил в Париже, был болен, пытался найти мать. Писал письма, звонил на старые номера, искал через посольство. Говорили, что у него не было сил добраться до России — что он умер в госпитале. Возможно, они больше никогда не увидели друг друга.

А в 2003 году на телевидении показали сюжет. Андрей Малахов говорил, что Светланы Данильченко больше нет. Квартира — в запустении, старые фото, бутылки, сломанная кровать. Соседи вспоминали: падала, вывихнула бедро, не могла ходить. Пётр жил с ней, не работал, ухаживал как мог. После её смерти умер и он — слишком рано, слишком тихо.

Есть версии, что умерла она в 2003-м. Есть — что в 2008-м. Разницы уже нет. Разве что в цифрах.

Так заканчиваются судьбы, которые начинались как легенды. Без финальной сцены, без титров, без слов «конец». Но в этом и правда: кино кончается, когда выключают свет. А её свет остался где-то между Николаевом и Парижем, между Куросавой и Одинцово, между ролью и реальностью.

Светлана Данильченко прожила жизнь, в которой было всё — кроме поблажек. Она не стала знаменитостью, не вошла в учебники, но осталась символом другой стороны славы — той, где блеск прожигает кожу, а талант не спасает от одиночества.

Как вы считаете, могла ли Светлана Данильченко вернуть себе жизнь, если бы осталась во Франции — или её судьба всё равно сложилась бы одинаково, где бы она ни была?