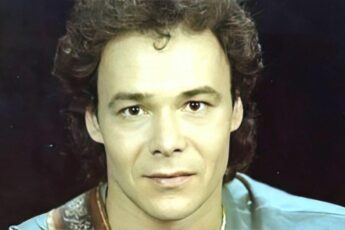

Он вышел из массовки — буквально. Один из тех, кто пришёл на съёмки просто ради интереса, а остался в истории кино. Алексей Кожевников не имел актёрского образования, не читал Станиславского и не знал слова «амплуа».

Но стоило ему появиться в кадре — и воздух менялся. Было ощущение, что в фильме появился живой человек, не персонаж, не «типаж», а тот, кого зритель мог знать лично: сосед по коммуналке, парень с завода, тот, кто не врёт.

Режиссёры называли его «природным феноменом». Он не репетировал, не строил роль — просто жил в моменте, как будто камера случайно заглянула в его жизнь. И это было страшно убедительно. Профессиональные актёры годами добивались того, что у него получалось естественно: внутренней честности, умения молчать и при этом говорить всем телом.

Когда началась война, ему исполнилось восемь. Детство закончилось за одну ночь.

Похоронка на старшего брата Михаила пришла почти сразу, отец умер раньше, и в доме остались трое — мать и два мальчика. Эвакуация из Ленинграда в Москву, голод, холод, очереди за хлебом. Это не то прошлое, о котором принято вспоминать. Но именно оно закалило в нём что-то несгибаемое.

В четырнадцать лет Алексей уже работал на двух работах — днём грузчиком на складе, вечером помощником слесаря. Подросток с голыми руками, таскавший ящики тяжелее себя. Учёбу пришлось перевести в вечернюю, спал по четыре часа, но не жаловался. Он не был героем — просто знал, что если не он, то никто.

На заводе его заметили: ответственный, трудолюбивый, не болтает. Получил третий разряд, стал настоящим рабочим, а потом — студентом Ленинградского военно-механического института. В то время это считалось настоящей удачей. Сын погибшего фронтовика, мальчишка без связей и «высоких родственников» вдруг оказался на пути к инженерной профессии. Судьба, казалось, дала шанс.

Но именно в институте всё пошло не по плану. В жизни Кожевникова появился театр.

Не театр в привычном смысле — без рампы, без пафоса, без режиссёрских «разборов». Кружок самодеятельности. Небольшая комната, скрипучий пол, декорации из подручных материалов. И вот там, среди тех, кто читал стихи и играл «для своих», Кожевников впервые вышел на сцену.

Говорят, он сразу изменился. Из застенчивого парня, у которого от волнения дрожали руки, он вдруг стал другим — собранным, спокойным, как будто вышел в свою стихию. У него не было техники, но было то, что нельзя выучить: мгновенная искренность. Ему верили даже тогда, когда текст был банален.

Он не мечтал о славе. Просто ему понравилось то чувство, когда на тебя смотрят — и ты больше не один. Когда можешь сказать правду, и тебя слышат. После войны, потерь, голода это ощущалось почти как чудо.

Он не знал, что вскоре окажется в кадре — и что этот кадр изменит всё.

Человек из массовки

В кино он попал случайно, как это часто бывает с теми, кому судьба не обещала ничего. На киностудии «Мосфильм» искали массовку для фильма Михаила Калатозова «Первый эшелон». Кожевников пришёл с друзьями — просто посмотреть, как снимают кино. Ни о чём не просил, никуда не лез. Впрочем, именно таких режиссёры и замечают.

Калатозов, человек тонкий и немного деспотичный, умел «считывать» людей с первого взгляда. Говорят, он долго молчал, глядя на Кожевникова, а потом предложил сыграть сцену-экспромт.

— Представьте, — сказал он, — вы петух, который вдруг понял, что снес яйцо.

Зал притих. Кожевников моргнул, пожал плечами — и сделал. Без гримасы, без пошлости, просто сыграл растерянность и ужас существа, которое перестало понимать себя. Калатозов рассмеялся, похлопал по плечу и сказал:

— Вот теперь я вижу актёра.

Так в фильме появился Валя Солнцев — молодой, неуклюжий, живой, со странной улыбкой и человеческой теплотой. Это была второстепенная роль, но зритель запомнил именно его. В каждой сцене с Кожевниковым чувствовалась правда. Он не «играл», он существовал в кадре так, будто просто оказался там случайно, и камера застала его врасплох.

После «Первого эшелона» приглашения посыпались. Второстепенные роли, эпизоды, эпизоды, ещё эпизоды. И всё равно — запоминался именно он. Не красавец, не герой, но тот, кто вызывает доверие. Зритель ждал его появления как передышки — между пафосом и официозом, между правильными словами других героев.

Кожевников никогда не жаловался, что его не пускают в главные роли. Он вообще не относился к профессии как к лестнице. Работал честно: будь то грузчик на заводе или санитар в кадре. На съёмочной площадке был прост и открыт. Не спорил с режиссёрами, но если что-то чувствовал неправильно — молча делал по-своему.

Снимался много. Иногда сразу в нескольких картинах подряд: «Неподдающиеся», «Полосатый рейс», «Зайчик». Везде он был разный, но одинаково узнаваемый. Его герои не блистали — они жили. С чуть грустной улыбкой, с глазами, в которых всегда пряталась какая-то усталость, будто человек знает больше, чем говорит.

Он никогда не притворялся весёлым. Даже в комедиях его смех звучал с оттенком грусти. Может быть, именно это и делало его экран таким человеческим — без натянутости, без героического блеска.

Но за кулисами всё было куда сложнее.

На съёмках «Королевы бензоколонки» он впервые по-настоящему влюбился — в Надежду Румянцеву. Она была солнечной, яркой, почти неприступной. Вся съёмочная группа знала, как он на неё смотрит. Вечером приносил ей чай, помогал с реквизитом, ждал после дублей. Но она не заметила. Не потому что была жестокой — просто жила своей жизнью.

Когда Румянцева уехала за границу с мужем, Кожевников словно потерял опору. Работать мог, шутить — тоже, но в нём что-то надломилось. Он впал в депрессию, запил. Тогда казалось, что это конец — ещё один актёр, которого сожрала собственная тишина.

Но рядом оказалась женщина, которая не дала ему утонуть. Людмила Ксенофонтова — актриса, вдова, мать маленького сына. Она не суетилась, не спасала, просто приходила. Варила суп, мыла посуду, говорила о погоде. И Кожевников, который жил среди плакатов с лицом другой женщины, вдруг начал возвращаться к жизни.

Последний дубль

Они жили вместе без официальных штампов. Людмила Ксенофонтова не задавала лишних вопросов — понимала, что в этой квартире ей всегда будет соперницей женщина, которой здесь уже нет. На стенах висели фотографии Румянцевой, вырезки из журналов, кадры со съёмок. Людмила ничего не снимала, не убирала. Просто аккуратно протирала рамки от пыли.

Он не любил говорить о прошлом. Но однажды, поздним вечером, когда за окном шёл мелкий московский дождь, признался:

— Знаешь, я никогда не умел вовремя останавливаться. Ни на съёмках, ни в жизни.

Она молча принесла чай. В этих двоих не было бурных сцен — только тихое присутствие.

С ней Кожевников снова стал работать. Снимался, гастролировал, ездил по стране. В нём будто открылось второе дыхание. В 1980 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР.

Без пафосных речей, без слёз. Просто сухая бумага, но для него — знак, что всё было не зря.

Он всегда оставался человеком труда — и в профессии, и в жизни. Сам стирал костюмы, сам носил реквизит, сам подрабатывал дубляжом, когда здоровье стало подводить. Никогда не жаловался.

Режиссёры знали: если Кожевников согласился на роль — значит, будет работать до конца, даже если плохо себя чувствует. Он мог выходить на площадку с температурой, но не опаздывал и не позволял другим халтурить.

Ему не хватало одного — детей.

Он хотел, но боялся. Болезнь передалась по наследству от родителей — гипертония, тяжёлая, изматывающая. «Не хочу, чтобы кто-то потом мучился из-за меня», — говорил он друзьям. И оставался один. Не в одиночестве, а в осознанной тишине. Его страх не был трусостью — скорее заботой. Он просто не хотел, чтобы кто-то видел, как он стареет и теряет силы.

К середине восьмидесятых болезнь обострилась. Он стал отказываться от ролей, хотя предложения были. Голос, некогда мягкий и звонкий, стал уставшим, движения — медленными.

В последние месяцы он больше озвучивал, чем снимался: в маленькой студии дубляжа, где пахло пылью и кофе, он сидел у микрофона и читал реплики героев, словно чужие судьбы помогали ему не думать о своей.

Осенью восемьдесят шестого он уехал на дачу — не работать, а просто отдохнуть. Ничего особенного: книги, чай, радиоприёмник, пару писем, оставленных без ответа.

Там его и настиг гипертонический криз. Всё произошло тихо. Ни театрального финала, ни посторонних свидетелей. Просто человек, который прожил жизнь без фальши, ушёл так же — честно, спокойно, не мешая никому.

Алексея Кожевникова похоронили на Большеохтинском кладбище в Ленинграде — городе, откуда всё началось.

На его могиле нет монумента, только скромная плита. Но если подойти ближе, можно заметить: кто-то часто приносит туда живые цветы. Возможно, старые коллеги, возможно, те, кто видел его на экране и запомнил.

Он не оставил после себя громких фраз, но оставил другое — ощущение подлинности.

В нём не было позы. Не было самоуверенности звезды. Он просто делал своё дело, как когда-то таскал ящики на складе, с тем же упрямством и уважением к труду.

Сегодня, когда актёрская профессия всё чаще превращается в бесконечный марафон по лайкам и премьерам, фигура Кожевникова выглядит почти анахронизмом. Он жил не ради успеха, а ради честности. И, может быть, именно поэтому его лицо всё ещё помнят. Не по плакатам — по ощущению.

Иногда достаточно одного кадра, чтобы понять, что перед тобой человек, а не роль.

Алексей Кожевников был именно таким. И это — редкость, которую не сыграешь.

Что вы думаете — возможна ли сегодня в кино такая честность, какая была у Кожевникова, или время без фальши ушло вместе с ним?