Иногда судьба актёра напоминает не взлётную полосу, а узкий мост над водой — вроде идёшь вперёд, но внизу всё время шумит тревога. Валентин Никулин шёл по такому мосту всю жизнь: с одной стороны — сцена, роли, признание, с другой — странное, почти физическое чувство несвободы.

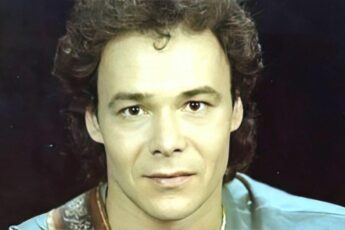

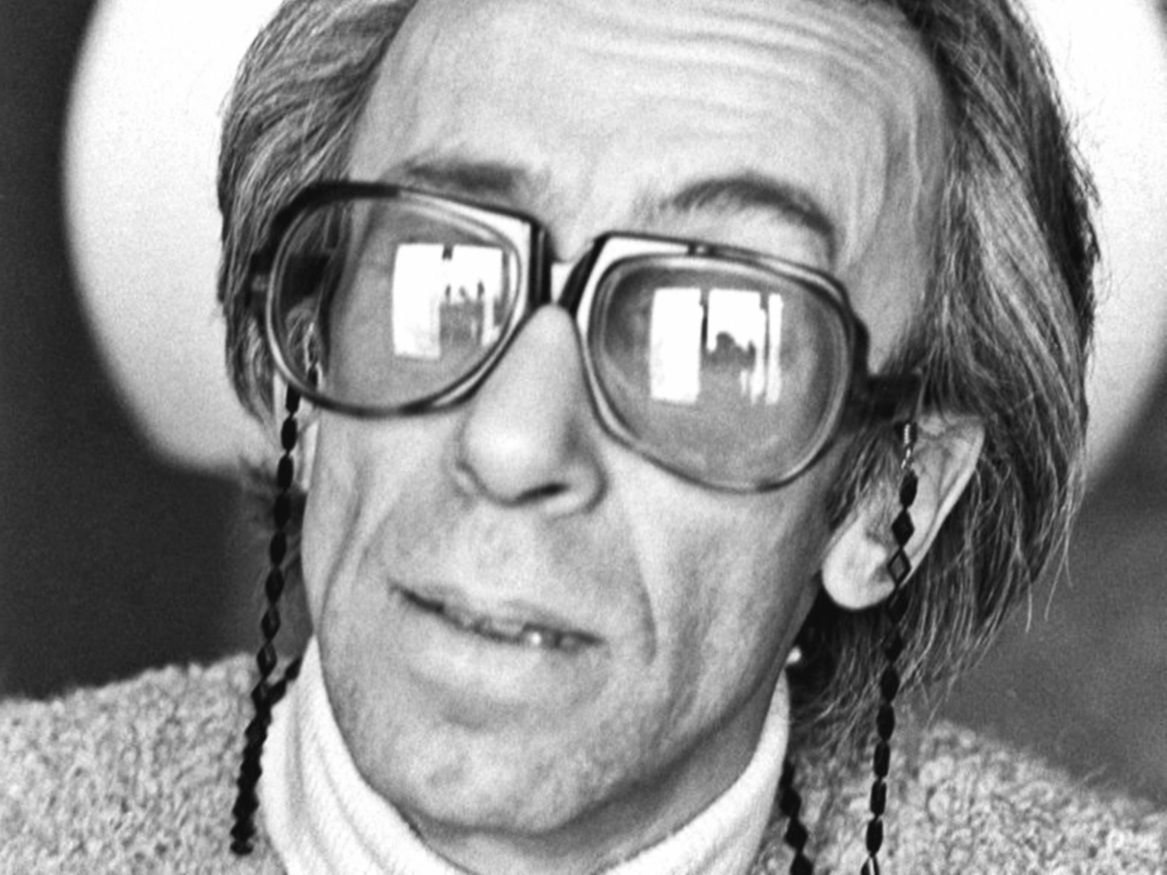

Он не был звездой, не собирал аншлагов, не сражал публику харизмой, как Высоцкий или Смоктуновский. Но зрители его узнавали. По голосу, по походке, по этой интеллигентной, чуть насмешливой манере говорить — будто каждый его герой знал нечто, чего остальные не понимали. В кино Никулин был человеком из тени, но тенью умной, живой и точной.

Родился он в 1932-м в московской семье, где все дышали искусством. Отец — драматург, мать — пианистка. В доме звучали ноты, ругались о Чехове, спорили о Толстом. Но молодой Валентин пошёл не по творческой линии — закончил МГУ, стал адвокатом, носил строгий костюм и говорил о праве. Он умел убеждать, умел слушать. И всё-таки однажды понял: в этих спорах нет главного — жизни.

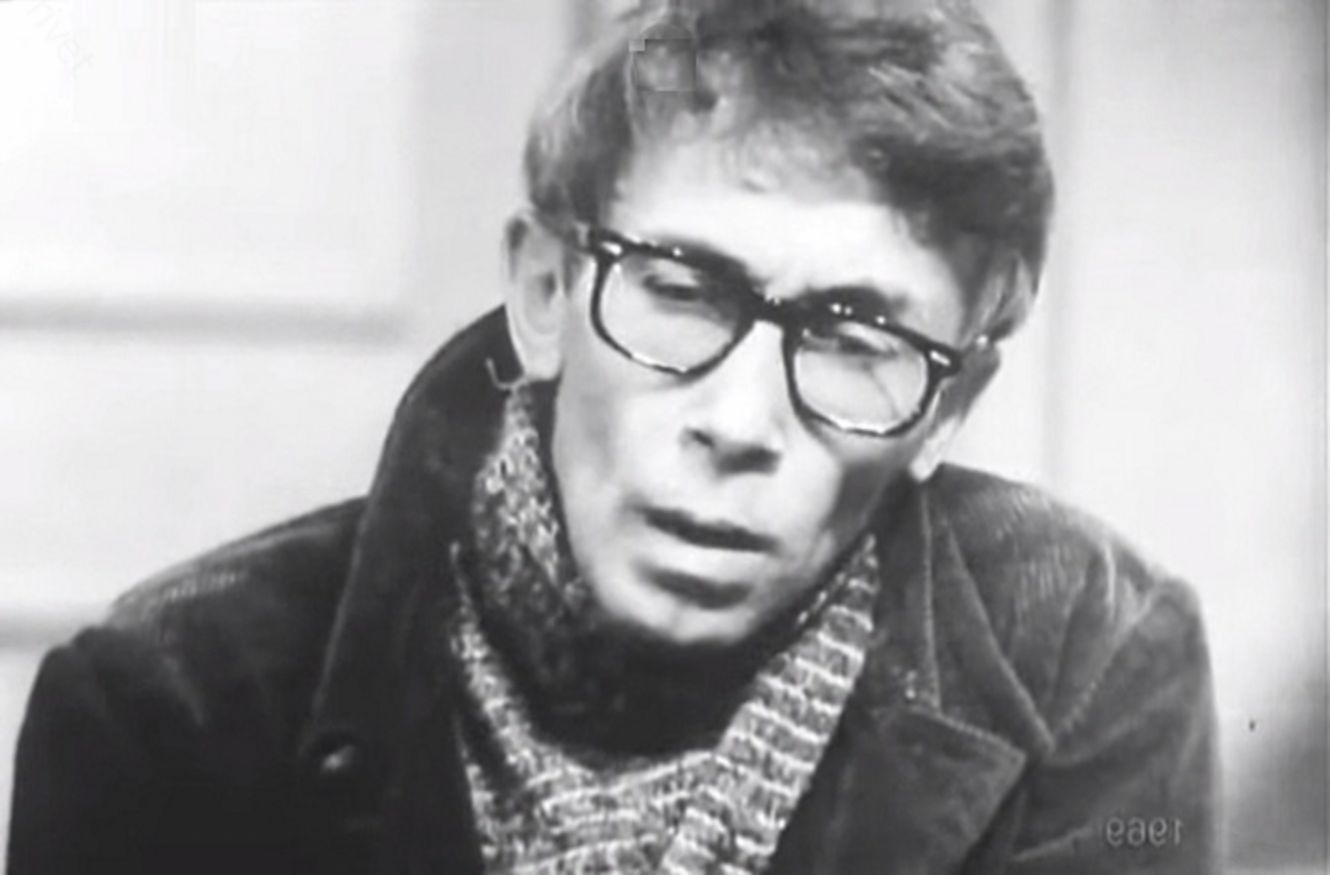

Однажды, после тяжёлого дела, он зашёл в студенческий театр. На сцене кто-то читал монолог из «Гамлета». Зал дышал в унисон. И Никулин, человек с дипломом МГУ, вдруг ощутил то, чего не испытывал ни разу в суде — дрожь от сопричастности. Через месяц он подал документы в Школу-студию МХАТ.

Это решение друзья называли безумием. В шестидесятые адвокат — почти элита, уважаемый, обеспеченный. А актёр? Богема, нищета, репетиции до ночи. Но Никулин будто нарочно шёл наперекор здравому смыслу. Возможно, уже тогда в нём жила потребность вырваться из привычной клетки — сначала социальной, потом государственной.

В Школе-студии он попал в поток, где учился Владимир Высоцкий. И хотя дружбы между ними не было, Никулин часто наблюдал за Володей — как тот жил с открытой грудью, без защиты, на пределе. Он не завидовал, но чувствовал: вот она, настоящая свобода. Только как её достичь, если сам ты устроен иначе — осторожно, с иронией, без взрыва?

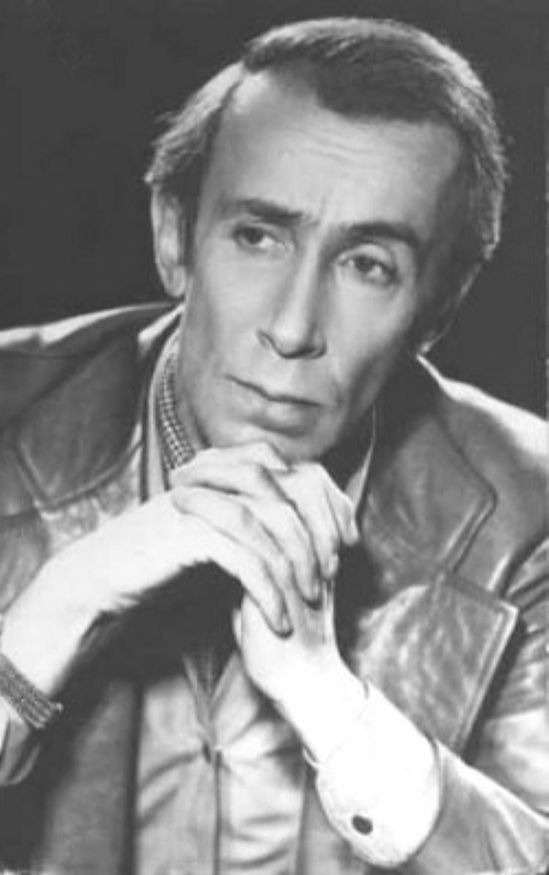

Когда Олег Ефремов пригласил его в «Современник», Валентину повезло. Молодой театр дышал воздухом перемен, там не боялись говорить правду, искать новые формы. Ефремов ценил Никулина — называл «взрослым мальчиком», которому веришь с полуслова. Галина Волчек вспоминала: «Он был ни на кого не похож — в нём была странная смесь юмора и грусти».

Валентин играл в спектаклях почти без отдыха. Днём — репетиции, вечером — сцена, ночью — съёмки. В кино он тоже стал своим: «Три толстяка», «Путь к причалу», «Братья Карамазовы». Смердяков в его исполнении получился до боли точным: не злодей и не жертва, а человек, которого растоптали собственные сомнения.

Впрочем, слава не принесла покоя. Среди друзей он часто шутил, что живёт «в декорациях социализма». Шутил, но глаза оставались серьёзными. Говорил, что хотел бы пожить «там, где можно дышать свободно». Когда его просили не болтать лишнего, отмахивался: «Я и так уже сижу в клетке».

Его раздражала советская система «худсоветов» — эта медлительная бюрократия, где творчество согласовывали как смету. Каждый сценарий нужно было «одобрить», каждый монолог — переписать, если в нём угадывалась «двусмысленность». Никулин был не бунтарём, но внутренне — несогласным.

Иногда он выходил после спектакля и шёл пешком до самой Пушкинской площади. Там, среди прохожих, он чувствовал себя частью города, а не механизмом в культурной машине. В эти минуты мечта о свободе становилась почти физической. Он представлял, как играет на сцене где-нибудь в Париже, где зрители смеются не потому, что «можно», а потому что хотят.

Но у мечты всегда есть цена, и платить за неё пришлось позже.

Переезд случился не как побег, а как семейная сделка. В 1991-м его жена сказала: «Нам пора». В Советском Союзе рушились стены, театры теряли финансирование, на актёрскую зарплату уже не проживёшь. Она настояла — Израиль, новый старт, новая жизнь. А Никулин, который столько лет говорил о свободе, вдруг замолчал. Словно понял, что реальный отъезд — не мечта, а операция без наркоза.

В Израиле его встретили солнцем, сухим воздухом и чужими лицами. Он не знал иврита, не понимал газет, не чувствовал запаха родного театра. Его взяли в труппу — из уважения к имени, по рекомендации. Первую роль он выучил на слух, механически, не до конца осознавая, что говорит. Зал смеялся — а он не понимал, почему.

Через несколько месяцев стало ясно: актёр, который умел тонко играть паузы, теперь сам стал паузой в чужом предложении. Всё, что составляло его жизнь, оказалось непереводимым — интонация, ирония, московская усталость, привычка к русскому зрителю. Он жил между буквами чужого алфавита.

Когда Михаил Козаков организовал антрепризу на русском, Никулин будто ожил. Русские спектакли, эмигрантская публика, запах кофе в зале — всё вернулось. Но это был не театр, а имитация памяти. Люди приходили не за искусством, а за ностальгией, за голосами из утраченного мира. Валентин играл, но чувствовал: он не нужен по-настоящему, он — музейный экспонат советской культуры.

Однажды он сел в кафе в центре Тель-Авива, на виду у прохожих. В Москве его узнавали повсюду — в булочной, в метро, в театральном буфете. А здесь — ни одного взгляда. Люди спешили мимо, солнце жгло глаза, и вдруг Никулин ощутил физическую пустоту — будто воздух перестал его держать. Он рассказывал друзьям потом: «Я сидел, как вывеска, и никто не смотрел».

Свобода, о которой он мечтал, оказалась бесшумной. Без зрителей, без аплодисментов, без голоса. Он понимал: актёр живёт, пока его видят. А если не видят — исчезает.

Семейная жизнь тоже трещала. Жена привыкла к новому быту, дочь устроилась врачом, а он всё чаще молчал. Когда говорил, — только с иронией: «Они там все устроились. Лишь я один — ни-че-го».

Через семь лет он понял, что не выдержит. Купил билет в Москву в один конец. Жена осталась. Он — вернулся.

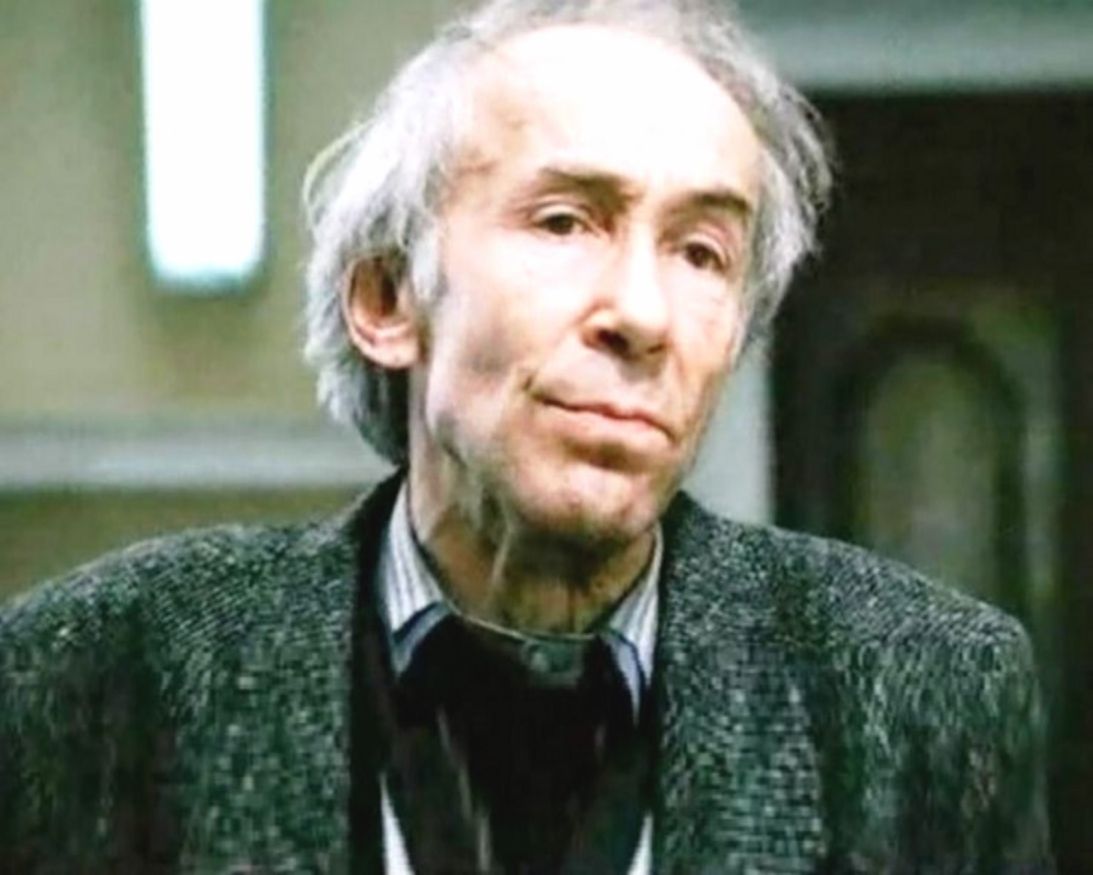

Россия 90-х встретила его как старого знакомого, которого вроде бы помнят, но не зовут за стол. Театр «Современник» уже жил другой жизнью, молодые актёры не знали, кто такой Никулин. В кино брали — но в эпизоды, на роль усталых интеллигентов, которых сносят перемены.

Он начинал заново, снимал квартиру, брался за любую работу. Денег не хватало. Но однажды ему дали возможность поставить моноспектакль — и это стало его вторым дыханием. Маленькая сцена, чёрный стул, прожектор, и голос, в котором звучали все годы потерь. Люди плакали. Он снова чувствовал дыхание зала — ту связь, ради которой всё и начиналось.

Он прожил после возвращения недолго. Женился снова, тихо, без интервью. Здоровье слабело, сердце ныло, но он упорно играл — в сериалах, на подмостках, в маленьких клубах. Последний раз его видели в съёмочном павильоне, рядом со Щербаковым и Степанченко. На фотографии трое улыбаются, но глаза Валентина устремлены мимо объектива, будто туда, где сцена не кончается.

В 2005-м он ушёл. Без пафоса, без громких некрологов. Просто стало тише — и где-то в архивах замер его голос, тот самый, с лёгкой усмешкой и бесконечной тоской.

Эмиграция, о которой он мечтал, обернулась доказательством: свобода без зрителя — это тишина, а тишина может убить не хуже цензуры.

Валентин Никулин прожил жизнь без громких лозунгов и медалей, но с тем, что куда труднее удержать — ощущением внутренней честности. Его судьба — будто зеркало времени, где отражается вся советская интеллигенция конца века: образованные, талантливые, тонкие люди, которых система не ломала, но истончала.

Он не был диссидентом, не писал писем протеста, не искал славы — просто хотел, чтобы театр оставался искусством, а не инструкцией. Но в стране, где даже сцена имела цензора, такая позиция уже считалась вызовом.

В шестидесятые, когда вокруг ещё пахло надеждой, казалось, что всё возможно: «Современник», молодость, свобода формы. Ефремов ставил Чехова, Волчек спорила с режиссёрами, Высоцкий пел без разрешения. Мир звенел от ожиданий. А потом всё сжалось — до отчётов, протоколов, обязательных одобрений. И Никулин, человек, привыкший дышать смыслом, начал задыхаться.

Парадокс в том, что когда ему наконец разрешили выехать — он уже не был тем человеком, который мечтал об этом. Идея свободы умирает, если слишком долго ждать. За границей он понял, что талант не переводится на язык паспорта. Там не было ни публики, ни контекста, ни той внутренней нити, что соединяла его со зрителем.

В Израиле он ходил по улицам, где всё выглядело солнечно, но внутри было темно. Человек, привыкший к аплодисментам, вдруг оказался в полном безмолвии. Его не узнавали — не потому что не уважали, а потому что не знали. Он стал частным лицом, а для актёра это страшнее любого запрета.

Когда он вернулся в Москву, город уже был другим — шумным, жадным, с новыми героями, новыми афишами. Ефремова не было, Волчек держала театр на плаву, но эпоха «Современника» в его прежнем виде ушла. И всё же он нашёл место — маленькое, но своё. В моноспектакле, где он говорил без грима, без оркестра, только голосом.

Зрители приходили не ради ностальгии, а ради правды. Он стоял под светом прожектора, уже седой, с усталым лицом, и читал о людях, которые потеряли себя в погоне за чужой свободой. Это был его собственный монолог — тихий, исповедальный, без надежды на аплодисменты.

Кто-то говорил, что Никулин не смог реализоваться на Западе. Возможно. Но, может быть, его судьба честнее тех, кто сумел. Он не переступил через себя ради успеха, не подстроился, не стал «универсальным актёром без акцента». Он остался русским артистом — с московской иронией, интеллигентной печалью и вечной тягой к смыслу.

В его жизни нет финального триумфа, но есть редкое качество — достоинство. То, что не продаётся и не обменивается на валюту. Он не победил мир, но и не сдался ему.

Сегодня его имя редко вспоминают в хрониках. Его герои живут на старых киноплёнках, а голос звучит из мультфильмов, где он когда-то пел «Если радость на всех одна». В этих словах — вся его философия. Радость не делится на страны и эпохи. Её можно лишь чувствовать вместе — со зрителем, со сценой, с теми, кто помнит.

И всё же история Никулина остаётся вопросом без ответа: почему человек, рвущийся к свободе, так часто находит её лишь в одиночестве? Может быть, свобода — это не место, а способность оставаться собой, даже если мир перестал тебя узнавать.

Что вы думаете — можно ли сохранить себя, если весь мир перестал слышать твой голос?