Есть актрисы, про которых нельзя сказать «великая» — не потому что не заслужили, а потому что само слово звучит чужеродно рядом с их лицом. Людмила Шагалова — из таких. Она не лезла в свет, не была королевой красных дорожек и не собирала премии в позолоченные рамки. Её лица не печатали на плакатах. Но если в советском кино нужно было сыграть женщину, которая прожила жизнь, посмеялась, поплакала — и не жалуется, — это была она.

Сейчас о ней вспоминают редко. Иногда мелькнёт в комментариях под очередным роликом с советской комедией: «А ведь это Шагалова, помните? Та самая мама Бальзаминова». И всё. Ни скандалов, ни громких интервью, ни мемуаров, в которых звёзды рассказывают, как их не поняли. Только эпизоды — сотня ролей, где её имя порой даже не стояло в титрах.

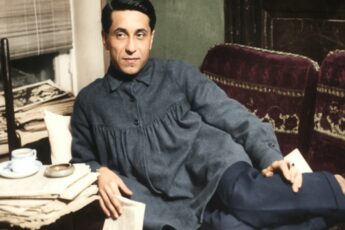

Она появилась в кино случайно. На митинге. Девочка, школьница, с плакатом, с глазами — не по возрасту серьёзными. Режиссёр Яков Протазанов увидел её в толпе и решил: нужна. Так родился дебют в фильме «Семиклассницы». Без школы актёрского мастерства, без расчёта, без блата. Просто — попала в кадр.

Потом была война, репрессированный отец, эвакуация, завод. И всё то, что обычно делает человека закрытым. Но не её. После всего этого она поступила во ВГИК — к Макаровой и Герасимову. Уроки, репетиции, первые съёмки — и сразу взлёт. «Молодая гвардия», фильм, после которого ей аплодировал сам Сталин.

Студентку Шагалову наградили Сталинской премией — редкий случай, почти невозможный по тем временам. Она услышала об этом по радио в день своего рождения. И купила себе шубу. Единственную роскошь, позволенную на годы вперёд.

Но судьба у актрис, которым повезло слишком рано, обычно одинаковая. После первого успеха наступает долгая пауза. Режиссёры перестают видеть человека, видят только роль. Так и с ней — пятнадцать лет сплошных эпизодов. Она могла быть кем угодно: смешной соседкой, усталой матерью, кассиршей с острым языком. Каждая сцена — точная, узнаваемая, будто снятая с живого человека.

Когда ей предложили сыграть мать Бальзаминова в фильме Константина Воинова, она расплакалась. Ей было сорок, её экранному сыну — сорок шесть. «Наверное, я плохо выгляжу, если мне дают старуху», — сказала она. Но сыграла — и зал ахнул. Смешная, нелепая, нежная. Маменька, в которой было всё — боль, одиночество, вечная материнская тревога. После премьеры «Советский экран» назвал её лучшей актрисой года.

Вот такая слава — без фанфар, без обложек, но с честным уважением. И всё же Шагалова осталась «королевой эпизода». Не потому что не могла большего, а потому что никогда не умела бороться за место. Она просто делала своё.

После «Женитьбы Бальзаминова» Шагалову начали звать чаще. Но не туда, где размах, крупные планы и фальшивые страсти. Её место было среди тех, кто делает кино настоящим — маленьких ролей, без которых всё разваливается. Та, кто держит тональность фильма, не привлекая внимания. Кто умеет молчать в кадре так, что зритель всё понимает.

Она снималась в «Не может быть!», «Сказке о потерянном времени», «Где находится нофелет?» — и каждый раз зрители узнавали в ней кого-то своего. Соседку, маму, учительницу, ту самую женщину, которая знает про жизнь больше, чем говорит. Она не играла — она жила на экране.

И всё равно в какой-то момент просто ушла. Без скандала, без паузы, без громких слов. Просто перестала сниматься. Это выглядело неожиданно: актриса, у которой по-прежнему были силы, востребованность, имя. В кулуарах начали шептать — заболела, проблемы, депрессия, выпивает. В нашей индустрии всегда нужно объяснение, почему человек перестал мелькать. Но объяснение было одно: ей стало неинтересно.

Она не хотела превращаться в того, кто «цепляется за экран». Не хотела стоять рядом с молодыми в неуместных ролях, делать пластические операции, искать «возвращение». Она знала цену себе — и знала, когда остановиться. Это редкий дар, особенно в профессии, где каждый боится исчезнуть.

Людмила Шагалова не исчезла — она просто вышла из кадра. Осталась женой, бабушкой, человеком, которому больше не нужно было ничего доказывать. Вместе с ней был муж — оператор Вячеслав Шумский. Они познакомились во ВГИКе, поженились студентами и так и прожили жизнь вместе. Двое творческих, оба в кино, но никогда не работали на одной площадке. Может, в этом и был секрет их спокойствия: они не пересекались в зоне профессиональных амбиций.

Они жили просто. Без особняка, без загородного дома, без слуг. Маленькая квартира, где пахло кофе и старой киноплёнкой. Их часто навещали сын и внуки. В газетах о них не писали, потому что счастье без драмы — не новость.

А потом здоровье подвело. Неудачная лазерная операция — и Людмила Александровна ослепла. Она перестала выходить на улицу: боялась споткнуться, упасть. Дышала у окна, слушала шаги мужа, голоса в коридоре, шум города, который уже не видела. Он стал её глазами. Он описывал ей, как цветёт сирень, как в парке распускаются липы, как снег ложится на подоконник.

Он ушёл раньше. После его смерти она будто перестала существовать для внешнего мира. Больше никаких интервью, никаких фестивалей, никаких появлений. Только дом, окно и воспоминания.

Про таких людей часто говорят — «жила тихо, умерла тихо». Но в этом тишине было больше силы, чем в десятках громких уходов. Потому что она выбрала, как уйти. Не мир выбрал за неё, а она сама. Это редкость — и роскошь.

Сегодня имя Людмилы Шагаловой редко вспоминают. В хрониках, юбилейных программах и документальных фильмах о «легендах советского кино» её нет. Там говорят про другие имена — громкие, масштабные, с аплодисментами и мифами. А про неё — тишина. Только старые зрители, которые ещё помнят запах плёнки и кино без спецэффектов, иногда пишут под роликами на YouTube:

«Это же Шагалова! Ах, какая была актриса…»

И всё. В двадцать первом веке — это уже форма памяти.

Но, возможно, именно так и должно быть.

Потому что Людмила Шагалова была актрисой без амбиций на бессмертие. Она не делала шагов в сторону славы, не устраивала интервью о «женской доле в кино» и не рассуждала о миссии искусства. Она просто работала — скромно, как человек, который знает цену ремеслу. Каждый эпизод она играла так, будто это её единственный шанс сказать правду.

Именно в этом её феномен. Она принадлежала к поколению, которое не нуждалось в громком признании. У них не было соцсетей, пиар-служб, личных менеджеров.

Они выходили на площадку и просто делали дело. Когда смотришь старые фильмы, в которых мелькает Шагалова, ловишь себя на странном чувстве: будто рядом с ней становится теплее. Без лишних слов, без актёрской демонстрации. Просто женщина, которая прожила жизнь и умеет смеяться над собой.

Современное кино всё реже выдерживает такую простоту. Сейчас герои должны быть красивыми, громкими, «интересными». Актриса, которая не боится быть смешной, с морщинами, с усталостью в глазах, — уже редкость. Шагалова не была идеальной, но именно в этом была её сила. Она позволяла зрителю видеть живого человека, а не тщательно скроенный образ.

И когда она решила уйти, это было так же честно, как всё, что она делала раньше. Она не хотела стареть в кадре. Не хотела становиться «бывшей». Уйти вовремя — это не слабость. Это осознанность. Время в искусстве редко прощает тех, кто не чувствует его хода. Людмила чувствовала. И поставила точку, не дожидаясь, когда за неё её поставят другие.

А дальше — тишина. Болезнь, слепота, одиночество, смерть мужа. Всё то, что делает любой финал человеческим. Но даже здесь не было жалости. Её глаза не видели — но память работала. Она жила не светом, а звуком: шагами по квартире, дыханием любимого человека, далёким гулом города, который она когда-то играла в кадре.

В этой тишине было достоинство. Она не позволила жизни превратить себя в легенду, потому что легенды — это уже не люди. А она оставалась человеком до конца. Ей не нужно было вечное сияние, награды или фанфары. В этом и есть редкая форма смелости — прожить судьбу до конца, не отводя глаз, но и не выпрашивая зрительских аплодисментов.

Иногда кажется, что таких актрис больше не бывает. Но, может, они просто не видны. Может, где-то в театре, на заднем плане сериала или в маленьком кино кто-то сейчас играет с тем же вниманием и честностью, не думая, как это будет выглядеть в TikTok. И через сорок лет о ней тоже будут писать короткие комментарии под роликом:

«Как жаль, что таких больше нет…»

Только это и есть настоящее бессмертие. Не в наградах и юбилеях, а в этих трёх строчках памяти, оставленных случайным зрителем.

Шагалова не проиграла время. Она его пережила. Тихо, без истерик, без обид. Просто ушла из кадра, когда поняла, что кадр больше не нужен. И, может быть, именно в этом — самая важная роль её жизни.

А вы как думаете — способны ли современные актёры уйти так же тихо и достойно, как Людмила Шагалова, или время таких людей действительно прошло?