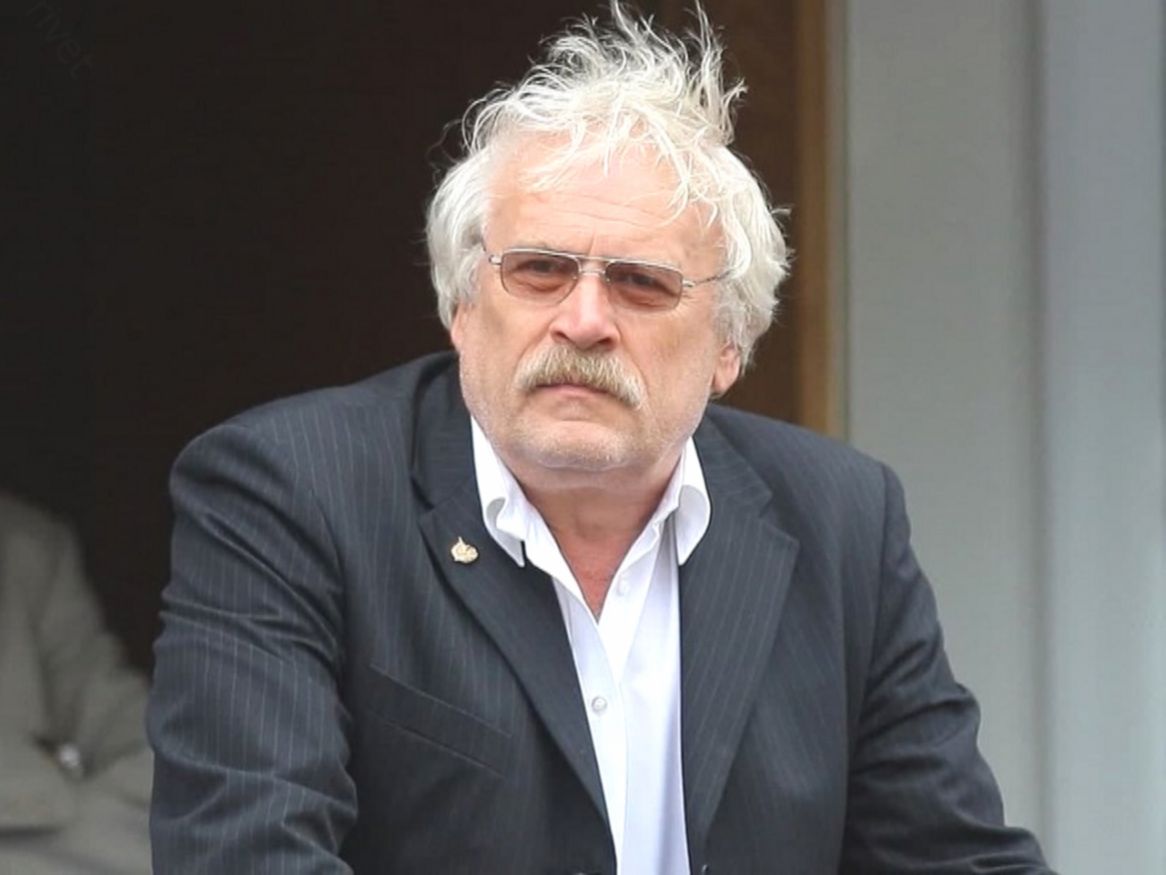

Её лицо будто вышло из старой фотографии — мягкие черты, задумчивые глаза, в которых отражалась вся тоска двадцатого века. Не богиня экрана, не роковая красавица, а та самая «соседка по парте», которую зритель узнаёт с первого взгляда и не забывает никогда.

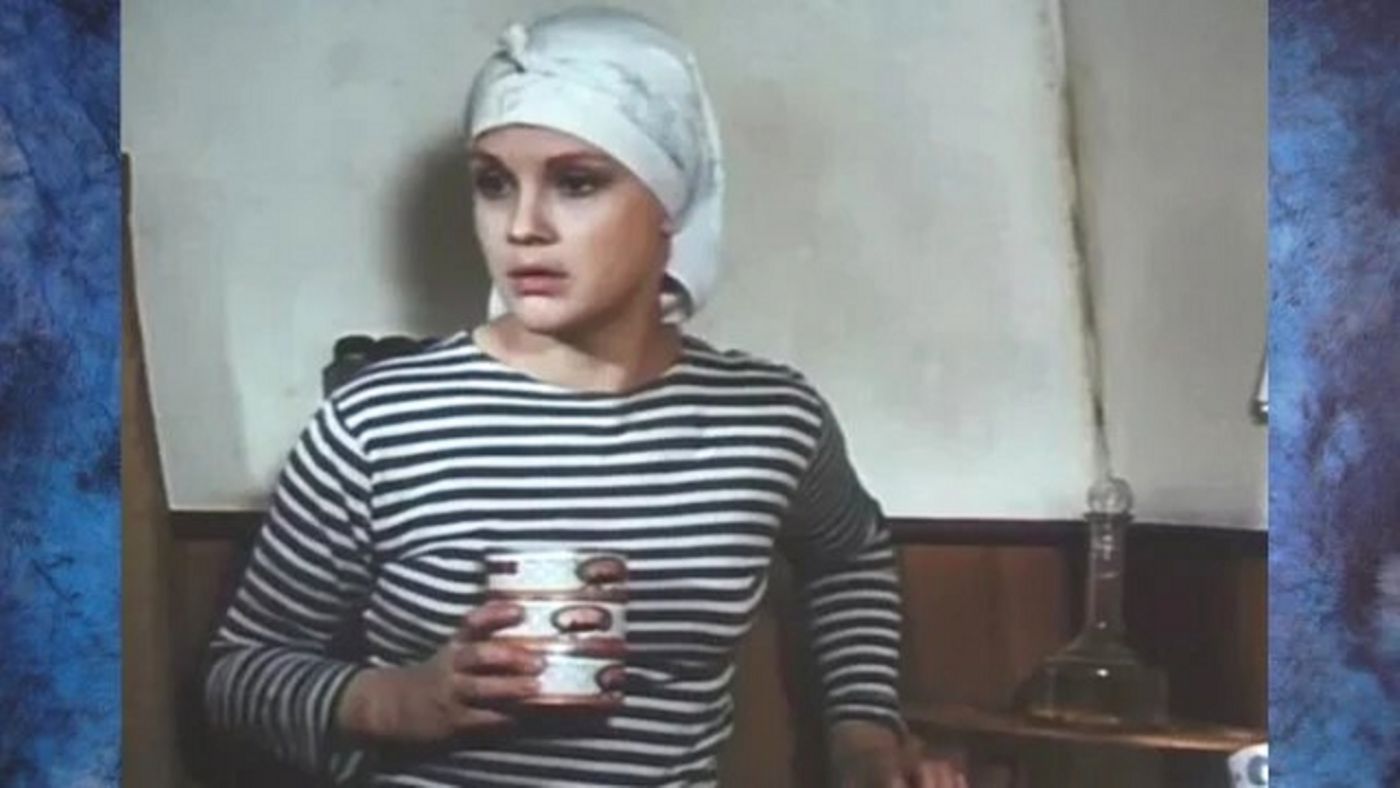

Когда в телевизоре впервые появилась Катя Булавина из «Хождения по мукам», страна затаила дыхание: в каждом движении этой девушки было что-то настоящие — без фальши, без позы, без театрального блеска. Её звали Светлана Пенкина.

Она не гналась за славой и не строила планов — судьба, как это бывает, просто ткнула пальцем в случайную студентку Минского театрально-художественного института.

В тот день, когда режиссёр Ордынский увидел её фотографию, на плёнке «Мосфильма» ещё не было ни одной сцены будущей саги, но главную героиню уже нашли. Света даже не догадывалась, что это письмо с приглашением на пробы изменит всю её жизнь — и превратит скромную белорусскую девчонку в символ эпохи.

Минск семидесятых был городом суровым, ещё не оттаявшим после войны. Отец — полковник, мать — учительница литературы. Книги, стихи, запах мела, стряпня на кухне, разговоры о Чехове. В такой семье не растят бунтарей — растят людей, которые умеют терпеть и работать. Света с детства читала вслух, умела слушать, и, может быть, поэтому в двадцать лет уже обладала тем внутренним спокойствием, которое режиссёры ищут годами.

Парадокс в том, что сама она никогда не мечтала о кино. Театр — да, сцена, репетиции, прожектор, но кино казалось чем-то чужим, московским, лёгким. Педагоги твердили: «Съёмки — это Тверская, это блестящие платья, это люди, которые быстро живут и быстро исчезают». А она верила, что актёр должен служить слову, а не кадру.

Но судьбе не расскажешь про свои планы.

Она прочла заметку в «Кинонеделе Белоруссии» о том, что на «Мосфильме» готовят экранизацию Толстого. Строчки будто светились на странице — «Хождение по мукам». Книга, которую она перечитывала каждую осень, лежала на её столе, вся в закладках и пометках.

Через месяц режиссёр Ордынский держал в руках её фотографию. На ней — простое лицо, без макияжа, без позы. И всё же в этом лице было то, что нельзя сыграть: внутренний свет.

Когда её вызвали в Москву, она дрожала не от страха, а от ощущения, что за этим стоит нечто большее, чем удача. Так начиналась её дорога в большое кино.

Съёмки растянулись на семь лет. Семь лет взросления, сомнений, потерь и побед. Светлана часто говорила:

«Я не могла быть Катей в двадцать лет, я ею стала только к двадцати семи».

Она прожила эту роль, словно чужую жизнь — от робкой девочки до женщины, прошедшей через боль. И, возможно, именно это и стало её собственной биографией: чужие слова вдруг оказались её словами, чужие чувства — её собственными.

Любовь, которая началась с робкого взгляда

Когда сериал вышел на экраны, имя Светланы Пенкиной знала вся страна. Но, как это часто бывает, успех оказался двойственным — её полюбили так сильно, что никто уже не хотел видеть в ней никого, кроме Кати Булавиной. Репертуар расширялся, роли мелькали одна за другой, а в газетных заголовках закрепилось короткое и не совсем справедливое: актриса одной роли.

Она не обижалась. Просто жила. Снималась, играла в театрах, ездила на съёмки, возвращалась к друзьям в Минск и снова уезжала. Казалось, жизнь наконец-то идёт по накатанной — успех, признание, сцена. Но внутренний мотор словно замолчал. Та самая искра, которая горела в ней во время съёмок «Хождения по мукам», будто погасла. Она делала всё правильно, но без восторга.

И тут вмешалась судьба — снова.

В начале восьмидесятых она приехала в Гродно навестить родителей. Город жил размеренно, в парках играли духовые оркестры, а в афишах значилось: ВИА «Песняры» — концертный тур. Светлана, конечно, знала о Мулявине — кто же не знал? Но билет брала просто из любопытства. После концерта всё произошло почти киношно: толпа у сцены, суета, автографы, и вдруг — мужчина с гитарным чехлом за плечом смотрит прямо на неё.

Он подошёл первым.

Неуверенно, почти застенчиво, как подросток. Говорят, Светлана потом смеялась: «Я даже не сразу поняла, что это тот самый Мулявин. Слишком просто себя вёл». Впрочем, именно это и зацепило её. В нём не было ни позы звезды, ни давящей уверенности. Только усталость, тепло и какая-то детская беззащитность в глазах.

Он был старше на десять лет, за плечами — два брака, концерты, гастроли, поклонницы, тысячи километров дорог. Но рядом с ней Владимир вдруг стал другим — спокойным, мягким, почти домашним. Их разговоры не были похожи на флирт: они делились воспоминаниями, читали друг другу стихи, спорили о книгах.

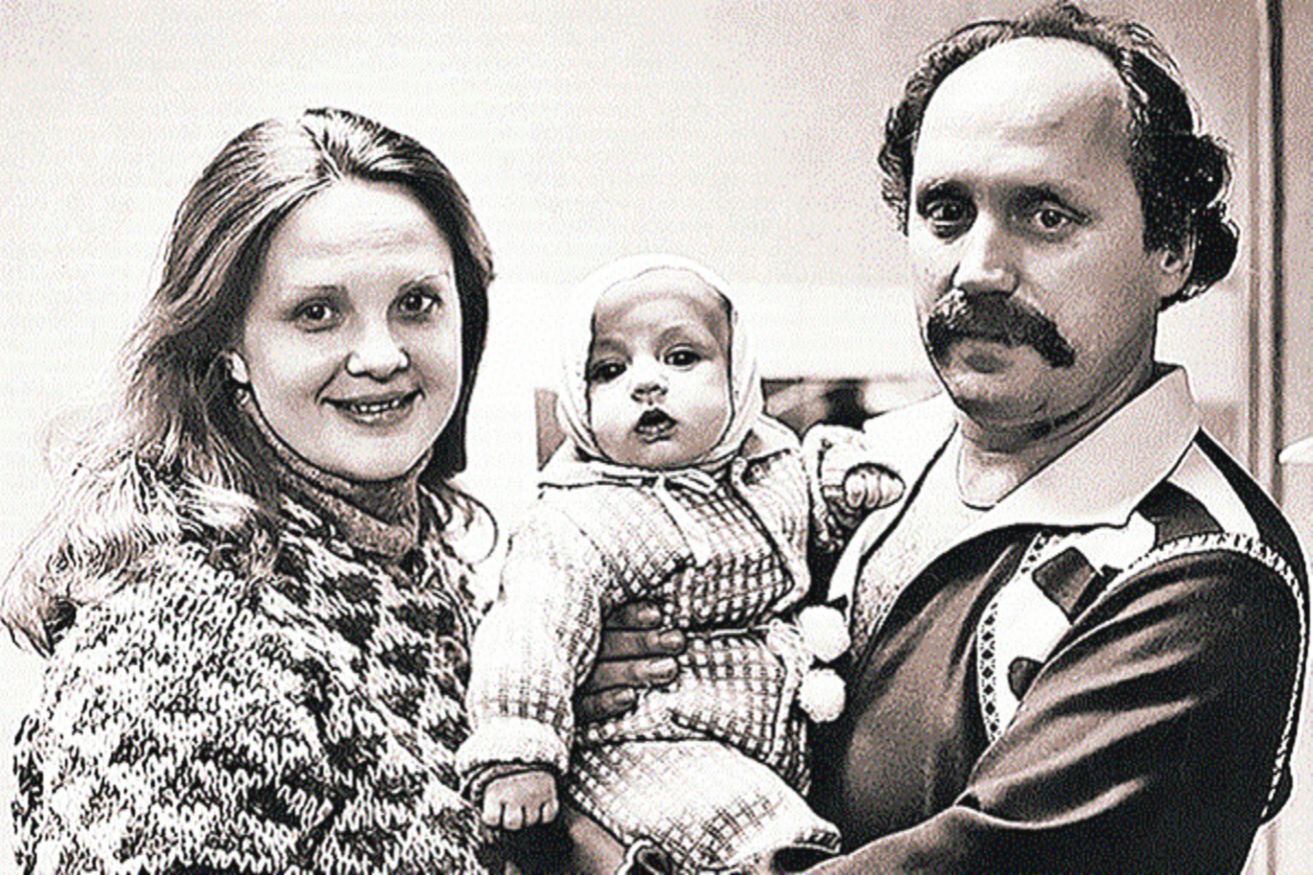

Через год они поженились.

Она стала не только женой музыканта, но и его зеркалом — тем самым человеком, рядом с которым он мог быть просто мужчиной. И пусть на браке лежала печать «третий», для обоих он был единственным по-настоящему.

Вскоре родился сын — Валерий. Светлана смеялась, что наконец-то поняла, что значит слово дом. Она держала малыша на руках и вдруг осознала, что сцена больше не зовёт.

«Я счастливая женщина, — говорила она. — Только бы убить в себе актрису».

Она не могла. Но попыталась.

Роли стали редкими. В «Берегите женщин» она играла боцмана Ольгу — живую, сильную, уверенную. В «Солнечном ветре» — физика Лиду, женщину с умными глазами и тихой внутренней болью. После этих картин она почти исчезла из кино. Зрители не понимали, продюсеры удивлялись, коллеги шептались — зачем?

А она просто выбрала любовь.

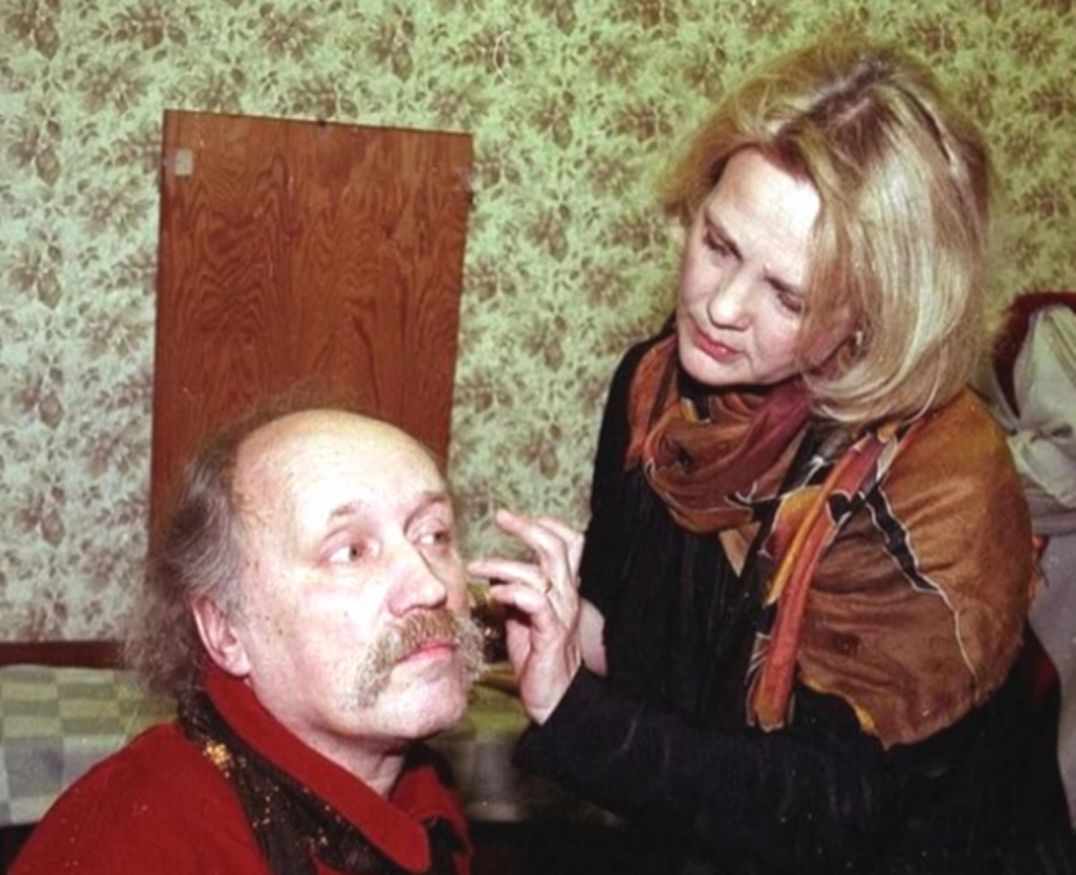

Светлана Мулявина-Пенкина сменила сцену на кулисы, камеру — на ежедневную заботу о доме, а наряды — на папки с документами. Она стала директором ансамбля «Песняры», бухгалтером, администратором, посредником между гастролями, деньгами и людьми. Свою карьеру она отдала его музыке — без жалобы, без пафоса, будто это был естественный ход вещей.

Двадцать лет счастья, говорят близкие, пролетели, как один концерт. Без громких скандалов, без громких слов.

А потом начался финал, который никто не ждал.

Владимир Мулявин всегда казался человеком неуязвимым. Сцена, голос, харизма — он держал публику одной улыбкой. Но сила оборачивается слабостью, когда наступает тишина. В последние годы жизни он стал пить. Без истерик, без внешней драмы, просто как человек, который не может найти себе место без сцены, без той прежней страны, без ощущения нужности.

Светлана не понимала, почему. Она всегда была рядом — готовила, заботилась, уговаривала, спасала. Но привычная ясность ушла, и в их доме стало слишком много боли и случайных слов, за которые потом не просят прощения.

Когда в 2002 году случилась авария, всё оборвалось. Мулявин получил тяжелейшую травму позвоночника, остался неподвижен. Для большинства людей это стало бы концом, но для Светланы — началом другой, невообразимо трудной роли.

Она ухаживала за ним, как за ребёнком, выполняла все прихоти, терпела срывы, бессонные ночи, унижения, страх. Его настроение менялось от благодарности до отчаяния, и в этом водовороте она пыталась сохранить достоинство и веру.

Кто-то из друзей позже говорил, будто она наливала ему спиртное, зная, что нельзя. Будто хотела «освободиться». Но те, кто видел её глаза в тот период, знали: нет. Она просто не могла смотреть, как человек, которого любила всю жизнь, медленно угасает. Иногда любовь становится такой сильной, что разрушает саму себя.

В 2003 году его не стало.

После похорон она осталась одна — без сцены, без мужа, без привычного смысла. И всё-таки не позволила себе раствориться в горе. Вместо этого она создала музей памяти Мулявина — собрание костюмов, инструментов, писем, фотографий, видеозаписей.

Она водила туда посетителей сама, рассказывала о «Песнярах» так, будто они всё ещё где-то репетируют в соседней комнате. Голос у неё был тихий, но твёрдый, глаза — внимательные, без слёз. Люди слушали её не как экскурсовода, а как свидетеля ушедшего времени.

Говорят, когда она проводила экскурсию, всегда немного краснела, если кто-то благодарил. Отмахивалась: «Это всё Володя, я лишь храню».

Она действительно хранила. Десятилетиями.

А потом — вдруг оборвалась. Не болела, не жаловалась. Просто однажды вечером включила телевизор. Шёл выпуск программы «Точь-в-точь». На экране — пародия. Игорь Николаев в роли её покойного мужа, с гримом, с карикатурой, под аплодисменты. В зале — бывшие «друзья», участники ансамбля. И в этот момент, по словам близких, у неё будто остановилось сердце.

16 октября 2016 года Светланы Мулявиной-Пенкиной не стало.

Сын говорил, что для него это была не смерть — удар. Она не жаловалась, не уставала, не старела. Её уход был внезапным, как выключенный свет. И, может быть, действительно, сердце просто не выдержало — не от болезни, а от обиды. От того, что мир, к которому она столько лет относилась с добротой и нежностью, вдруг ответил грубостью и насмешкой.

Сегодня её имя редко звучит в медиа. Она не из тех, кто оставил после себя громкие интервью и скандалы. Но те, кто видел её живьём — на сцене, на экране, в музее — помнят именно взгляд. Тот самый, из «Хождения по мукам»: тихий, глубокий, будто обращённый не к зрителю, а к вечности.

Светлана Мулявина-Пенкина прожила жизнь без громких слов, без наград, без пафоса. Но с таким чувством внутреннего достоинства, которое не нуждается ни в табличках, ни в памятниках.

Иногда самые яркие судьбы проходят без шума — как звезда, которую видно только тем, кто умеет смотреть в темноту. Она не искала славы, не играла в вечную любовь, просто жила так, как умела — по совести, по сердцу. А это, пожалуй, и есть настоящая редкость.

Можно ли простить тех, кто превращает память о близких в шоу?