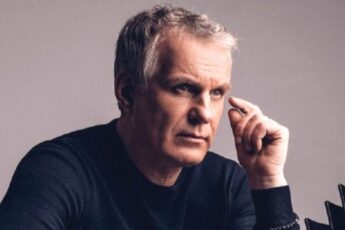

Он всегда входил в кадр так, будто заносил с собой тишину — спокойную, уверенную, почти осязаемую. Юрий Соломин давно стал для страны символом той самой редкой благородной простоты, которую не сыграешь по учебнику.

Многие цепляются за образ адъютанта из старого фильма — строгого, собранного, с внутренним кодексом, который не меняется от обстоятельств. Но в каждом подобном образе обычно прячется человек куда живее, сложнее и уязвимее.

О нём чаще говорят в прошедшем времени, но ощущение, что стоит только открыть дверь Малого театра — и он выйдет навстречу: подтянутый, внимательный, со светлым взглядом человека, который привык держать слово. И всё же в реальности за этим строгим силуэтом стояла не бронза, а живой человек, для которого слово «ответственность» всегда значило куда больше, чем обязанности должности, ролей и званий.

Его история начинается почти прозаично: 1935 год, лето, музыкальная семья, в которой ребёнок просто не мог вырасти бесцветным. Отец — человек-оркестр, способный извлечь звук из любого инструмента. Мать — голос дома, мягкий и ясный. Музыка окружала их так же плотно, как московский воздух перед грозой. Казалось бы, логично было ожидать маленького пианиста или скрипача. Но у мальчика, которого назвали Юрой, всё пошло иначе: рядом с музыкой упрямо рос интерес к слову, к жесту, к сцене.

Впрочем, первым толчком стали вовсе не кумиры, а прочтённая бабушкой «Каштанка». В четыре года он впервые увидел в животных не просто героев книжек, а живые существа, которым можно сочувствовать. Этот детский поворот — маленькая трещина в броне будущего актёра, через которую потом будет проходить всё: любовь к собакам, огромные вольеры на загородном участке, спасённые животные, бесконечное желание защищать слабых.

Школу Юрий проходил, как будто это было его внутреннее соревнование с самим собой: аккуратные тетради, выполнение заданий не «как-нибудь», а до идеальности, от которой даже учителя удивлённо приподнимали брови. Такой же он останется и позже — без пафоса, без показной дисциплины, а с тихой и упрямой привычкой доводить до конца всё, за что берётся.

Дом пионеров стал для него почти вторым домом. Он участвовал во всём: кружки, секции, занятия, репетиции — словно проверял мир на прочность, а мир проверял его.

Но когда нашёл театральный кружок, испытания закончились: именно там его впервые заметили, дали первую премию, впервые похлопали не из вежливости, а от признания. И в тот момент дорога стала прямой: актёр, только актёр, и никакие мамины мечты о хирурге уже не могли повернуть его обратно.

Щепкинское училище он не просто окончил — прожил в нём как в единственно правильной вселенной. Он ловил каждую интонацию преподавателей, вбирал жесты, привычки, интонации — всё, что потом сам же передаст своим ученикам. Десятки актёров будут говорить о нём как о мастере, но мало кто понимал, что эта требовательность к ученикам начиналась с требовательности к самому себе.

А пока он учился — ещё тонкий, почти воздушный, с хрупкой внешностью будущего адъютанта — рядом с ним аккуратно, почти незаметно начиналась история, которая определит всю его человеческую жизнь.

В первый же день занятий в аудиторию на пару секунд позже остальных заскочила девушка с длинной косой и сияющими глазами. Её звали Ольга. Она упала на свободное место рядом с ним, и всё — это был тот самый случай, когда история не спрашивает разрешения начаться.

Поначалу они просто болтали. Дружили. Делились тем, что обычно делят студенты: ролями, страхами, опозданиями, смешными случаями. Но через полтора года что-то в нём щёлкнуло. Он посмотрел на неё иначе — будто впервые, и будто всегда.

Она же поначалу видела в нём только товарища. Пришлось доказывать — не словами, а поступками, вниманием, взглядом. В итоге она уступила — не потому что уступают, а потому что любовь всегда находит себе выход, особенно если перед ней стоит такой тихий, честный человек, которым он был.

Когда курс отправили на картошку, они бегали вечерами гулять по полям, обсуждали роли, целовались и строили планы, в которых ещё не было ни славы, ни театров, только маленькая общая жизнь. На последнем курсе он сделал предложение — без пафосных жестов, без колец в бархатных коробочках.

Кольца купили в комиссионке, деньги взяли взаймы, а свадебного пышного дня так и не случилось. Он долго не мог простить себе это чувство стыда — ему казалось, что лишил жену того, что она заслуживала. И шестьдесят лет он отдавал этот долг.

Гораздо важнее был их первый дом. Комнатушка с голыми стенами и старым матрасом, на котором они жили и на котором родилась их дочь, Даша. Денег почти не было — не потому, что Юрий не работал, а потому что не умел просить за себя. Он снимался в кино много, и часто в главных ролях, но зарплаты были почти как у эпизодников. Для него была важнее работа, чем гонорары. Мир не всегда вознаграждает таких людей.

Когда им выделили небольшой участок с покосившимся домиком, мечта о собственном жилье казалась чем-то вроде бесконечного марафона. Они складывали по копейке, откладывали всё, что могли, жили экономно, но не жаловались.

Дом рос вместе с ними: сначала стены, потом окна, потом крыша, и только спустя десять лет они смогли назвать это место настоящим домом. Позже государство выделило им квартиру в Москве, но они не переехали — слишком сильно прикипели к тому, что построили своими руками, где каждое бревно знало их голоса.

Да, ездить из загорода в театр становилось всё сложнее. Но они не собирались менять размеренную жизнь в тишине на удобство столичных кварталов. Даша подросла, выбрала музыку и уехала в Лондон. На сцену она не пошла — видела, как живут её родители, знала цену профессии. Музыка оказалась спокойнее и честнее. Соломин только поддержал её выбор — он никогда не держал никого рядом силой.

В 1988 году он стал художественным руководителем Малого театра. Но даже должность, которая обычно заставляет людей менять привычки, не заставила его переехать в Москву. Он каждое утро ехал в театр из своего загородного дома, а вечерами возвращался туда же — к тишине, к жене, к собакам, к лесу. Эту тишину он не променял бы ни на что.

Любовь к животным была не просто увлечением. Она началась ещё там, в детстве, после книги про Джульбарса — мама подарила ему щенка, которого он полюбил так, будто это был его младший брат. С тех пор собаки и кошки занимали в его жизни отдельное, очень нежное место.

Позже на участке появились два огромных вольера. Туда попадали все найденные, брошенные, больные животные. Они с Ольгой лечили их, кормили, искали им хозяев. А если никого не находилось — оставляли у себя.

Он не был человеком, который любит говорить о добре. Он был человеком, который это добро делает. Без объявлений, без постов, без благодарностей.

Ольга была не просто женой. Она была человеком, с которым у него совпадала интонация дыхания. С ней он мог молчать — молчание двоих, которое бывает только у тех, кто действительно любит. Их союз длился больше шестидесяти лет. А в 2019 году её не стало. И это была та потеря, от которой не восстановиться ни званиями, ни премиями, ни ролями.

После похорон дочь приехала из Лондона. Она присматривала за хозяйством, помогала с животными. Дом стал тише, чем раньше, и даже собаки, казалось, ходили мягче. Соломин держался — не на публику, не ради видимости. Он просто не умел иначе. Он никогда не позволял себе раскиснуть при людях. Даже наедине с собой — лишь короткая пауза, взгляд вверх, к небу, будто он видел там её. И снова вперёд: театр, репетиции, студенты, дорога домой, вольеры, кормёжка, уход. Ритм, который не давал ему сдаться.

Пережить смерть жены было невыносимо. Но он уже привык жить, теряя дорогих людей. В 2002 году умер брат, Виталий. И в ту ночь, когда это случилось, Соломин проснулся от ощущения чужого присутствия. Он увидел отца — того, которого уже давно не было. Мгновение — и исчез. Потом сообщили: именно в этот момент ушёл Виталий. Мистикой он это слово не называл. Просто связь. Братская — та, что не рвётся даже временем.

Слухи о том, что братья ссорились, он всегда пресекал. Да, были разногласия. Но у кого их нет? Главное — умение слышать друг друга. И у них оно было. Семья для обоих была не формальностью, а ядром.

Казалось бы, после таких утрат человек может закрыться, ожесточиться. Но Соломин оставался тем, кем был всегда: собранным, внимательным, мягким в быту и требовательным в работе. На публике он держал осанку. В театре — дисциплину. В семье — порядок. Окружающие часто удивлялись: как можно оставаться таким — после всего? Но он жил не ради внешнего образа. Он жил, потому что знал: иначе он не сможет уважать себя.

Когда он болел — после коронавируса, после приступов — он всё равно возвращался в театр. Не ради аплодисментов. Ради работы, которая давала ему смысл. А вечером шёл к вольерам. Собак надо кормить по расписанию — и в этом был его способ держаться.

Зимой 2024 года его не стало. Дом опустел, но не замолчал: там остались собаки и кошки, которых он когда-то спас. А осталась Даша — единственный человек, кому он мог доверить продолжение своей тихой миссии.

Его жизнь не была блестящей сказкой. Скорее — длинной дорогой, на которой он постоянно выбирал не удобство, а честность; не лёгкую славу, а тяжёлую должность; не город, а дом; не громкие жесты, а маленькие поступки.

И в этом — главное, что он оставил.

Когда говорят о судьбах актёров, чаще всего вспоминают роли, награды, громкие премьеры. Но в случае Соломина главным становится не фильмография, а человеческая стойкость, которая редко попадает в кадр. Он прошёл через бедность, ответственность, годы тяжёлой работы, семейные потери — и при этом не позволил ни одному удару сделать его жёстким. Такая мягкость — особая форма силы, о которой обычно забывают.

Его шляхетность не была позой, она звучала в интонациях, проявлялась в том, как он разговаривал с уборщицами в театре, с учениками, с собаками, с журналистами. Он не подчеркивал свою значимость, не примерял на себя громкий статус. В нём была другая власть — тихая, внутренняя, та, что заставляет людей верить, что перед ними настоящий, последовательный человек.

После его ухода остался дом, наполненный звуками — не голоса хозяина, но дыхания тех, кого он когда-то спас. Осталась дочь, которая продолжает заботиться о животных, словно это её собственная клятва. Остался театр, где его имя произносят уважительно, без декоративных интонаций. Остались ученики. И осталась память — не как о легенде, а как о человеке, который всю жизнь выбирал трудный, но честный путь.

И всё же главное — не в количестве ролей, не в должностях и не в званиях. Главное — что он прожил жизнь, сохранив то, что большинство людей теряют слишком рано: способность быть добрым, не становясь слабым; взыскательным, не становясь холодным; ответственным, не требуя благодарности.

Он уходил рано утром, когда надо было успеть в театр. Он возвращался поздно вечером, когда собаки ждали кормёжку. Между этими двумя маршрутами проходила целая эпоха — человеческая, земная, тихая. И, может быть, именно в этой простоте и заключена его настоящая величина.

Что вы думаете: в мире, где громкий успех иногда стоит выше человеческой порядочности, возможны ли сегодня люди такой же тихой силы?