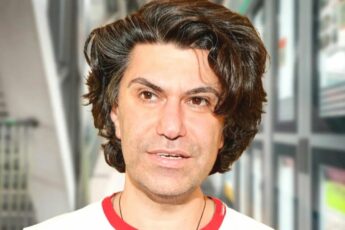

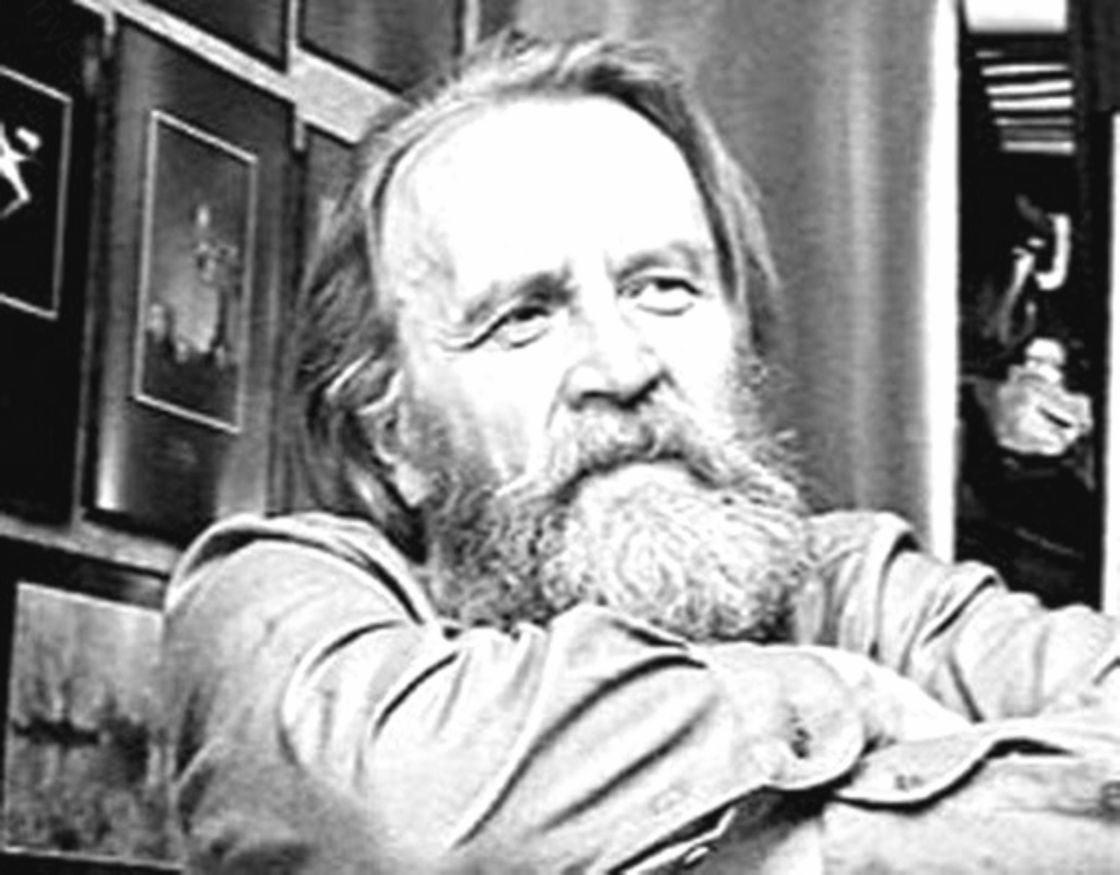

Странно наблюдать, как человек оказывается в центре культурной памяти всего из-за одной короткой фразы. Не роли — фразы. В огромной стране, полной талантливых актёров, режиссёров, музыкантов, вдруг появляется мальчишка, который произносит несколько слов — и этого достаточно, чтобы его голос закрепился в языке, как гвоздь в мягкой древесине. Этот мальчик — Игорь Клименков. И каждый, кто хотя бы раз слышал: «Я ещё не волшебник, я только учусь», носит в голове его интонацию, будто записанную на старую, но удивительно стойкую плёнку.

Удивительнее другое: сам Клименков вообще не рвался в кино. Он рос за кулисами театров и концертных залов — сын актрисы и дирижёра, ребёнок, чья жизнь должна была с детства разворачиваться на сцене. Он легко запоминал тексты, уверенно держался у рояля, уверенно чувствовал карандаш в руке — всё это создавало предсказуемый образовательный маршрут, где театральное училище воспринималось не выбором, а чем-то вроде наследственного долга.

И всё же именно в этой отлаженной судьбе случился сбой, который навсегда останется в истории. На съёмочную площадку знаменитой «Золушки» он попал скорее по недоразумению, чем по устремлению. Сначала его даже не утвердили — проб не хватило, убедительности не хватило, да и желания особого не было. Съёмки казались ему чем-то лишним, отнимающим время у занятий, которые по-настоящему радуют. Игорь сделал всё, чтобы на них не попасть. В итоге попал — как это обычно и бывает с самыми важными встречами в жизни.

То, что произошло дальше, звучит почти как сюжетный переход: подросток, который не хотел сниматься, оказался под пленительным давлением кинематографа. Атмосфера съёмочной площадки, живая энергия актёров, роскошные декорации, запах грима и горячих прожекторов — вся эта закулисная алхимия действует на юных артистов сильнее любого магнита. Клименков не стал исключением. Он увидел, как материализуется история, как сцена оживает под камерой, и в какой-то момент просто перестал сопротивляться. В этих ощущениях было что-то первородное, что-то, что невозможно объяснить логикой. Тот, кто хотя бы раз почувствовал дыхание съёмочного павильона, знает, что оно либо вечно манит, либо навсегда отпугивает. В случае Клименкова — манило.

Правда, его роль была почти невесомой. Несколько секунд в кадре и одна единственная реплика — но какая. Вся страна повторяла её десятилетиями, будто она принадлежала общему культурному словарю, а не конкретному ребёнку в историческом костюме. Никаких многослойных монологов, никаких драматических поворотов — просто точное попадание в ритм эпохи. Так рождаются фразы, которые переживают своих авторов.

Сам Клименков вспоминал те съёмки с теплом, лишённым любой сладкой ностальгии. Янита Жеймо, хрупкая и невероятно добрая Золушка, Фаина Раневская — самая грозная мачеха на свете, но на площадке полностью состоящая из заботы, — и другие актёры относились к юным артистам с редким терпением. Эта цепочка человеческих жестов — советы, подсказки, лёгкие касания плеча — создала вокруг Игоря тот безопасный кокон, в котором дети чувствуют себя смелее, чем привыкли. Возможно, именно это и позволило ему так органично произнести свои маленькие «крылатые» слова.

Но судьба, которая так удачно распорядилась эпизодом, оказалась куда строже во всём остальном.

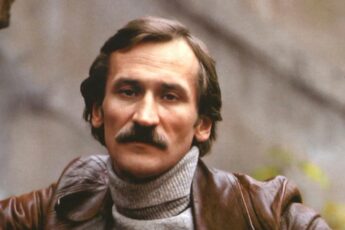

Вопреки ожиданиям семьи, кинокарьера Клименкова не взлетела. После «Золушки» он получил вторую крупную возможность — роль в драме «Счастливого плавания!». Режиссёры явно верили, что мальчик, сумевший очаровать миллионы, может стать будущей звёздой экрана. Но фильм прошёл почти незаметно, а участие в нём только утвердило Игоря в мысли: чужие роли — не его путь. Не было ни того азарта, ни внутренней тяги, ради которой актёры готовы терпеть бесконечные пробы и тяжёлые съёмки.

Однако в семье Клименковых решение о профессии обычно принималось заранее — и обсуждению не подлежало. Театральное училище казалось обязательным этапом, чем-то вроде семейного контракта: уж раз вырос за кулисами, будь добр, продолжай линию рода. Но в учебном классе, где другие ловили вдохновение, Игорь ловил тоску. Прогуливал, ленился, избегал, пока родители наконец не признали очевидное: сцена, как ни странно, не принимает его.

Настоящее влечение лежало в стороне — чистые листы, краска, линии. Клименков попробовал поступить в училище имени Мухиной, где соединялись ремесло и искусство, но конкурс был таким, что талантливые ребята выстраивались в очередь, словно перед дверью в единственный выход. Он не прошёл. После — попытка в педагогический институт, и снова обрыв: арест за «антисоветскую пропаганду». Чтобы понять абсурд тех обвинений, достаточно вспомнить эпоху — там порой хватало пары слов не в том месте и не в той компании.

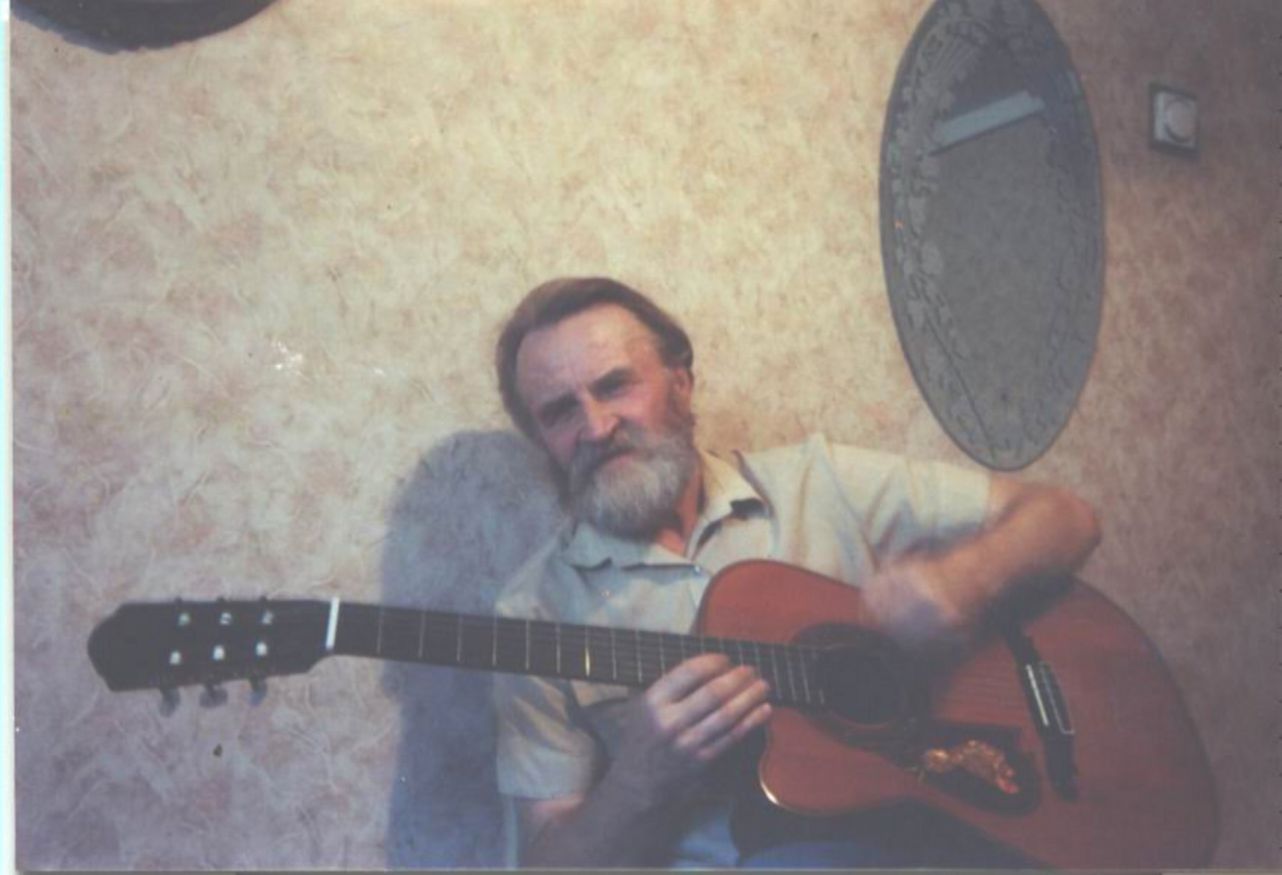

Оставшись без дипломов и без понятного будущего, Клименков выбрал путь, который, как выяснилось позже, станет для него главным. Гитара. Не та, что стоит у стены, а та, что становится продолжением руки. Он учился почти без учителей, выслушивая музыку так, словно она разговаривает с ним напрямую. Виртуозность пришла удивительно быстро — и вместе с ней свобода. Через какое-то время он основал небольшую группу, где обучал гитаре всех, кто хотел учиться. Среди учеников оказалась девочка Ирэна Зыкова. Между ними лежали шесть лет возраста и целая пропасть тактичного ожидания: он ждал, пока она вырастет, она — пока сможет ответить чувствами.

Когда они поженились, наступил, казалось бы, новый цикл роста. В 1973 году молодая пара переехала в Эстонию — туда, где музыканты были ценнее, где их труд оплачивался лучше и где мастерство Клименкова вызывало уважение. Он уже занимался изготовлением гитар — каждая из них была словно выточена не только руками, но и какой-то редкой внутренней добротой. Эти инструменты покупали за рубежом, передавали друг другу почти как коллекционные. А сам Игорь с женой давали совместные концерты: камерные, тёплые, редкие по атмосфере.

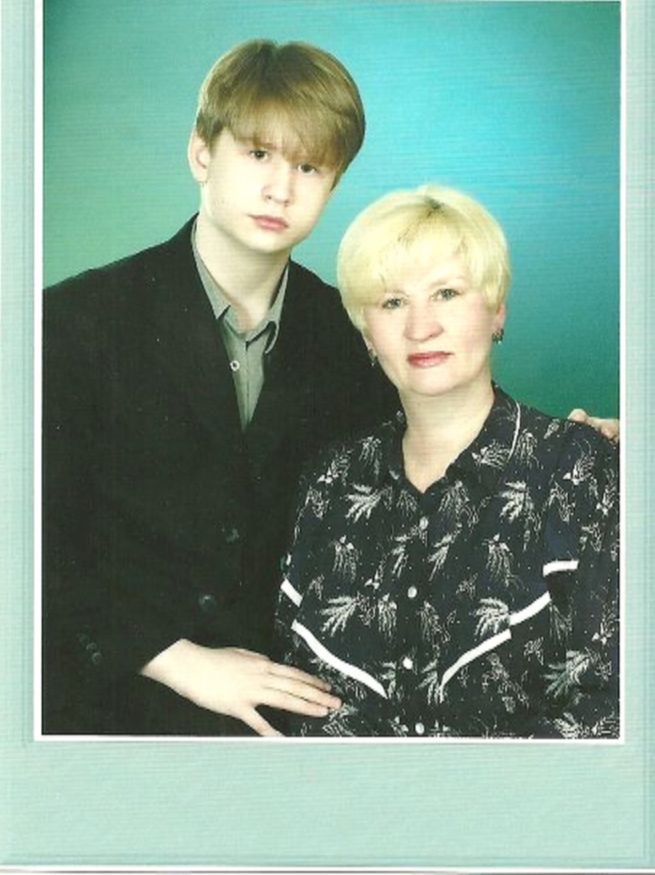

Вскоре родился сын Николай. Семья переехала в Крым — туда, где им пообещали дом, работу, возможность обустроить жизнь с нуля. И это обещание, что редкость, действительно выполнили. В Бахчисарае Клименков создал кукольный театр «Светлячок», стал преподавателем в музыкальной школе, а вскоре — её директором. Ирэна преподавала гитару. Они делали кукол своими руками — от каркаса до последнего штриха. Куклы были живыми, в них была рукотворная душа. Параллельно мастер создавал гитары, на которых мечтали играть музыканты всего Союза.

Новенькое — маленькое крымское село — стало для них местом радости, созидания, тихого счастья. Там всё складывалось ладно: дом, ремесло, театр, семья. Но счастье — вещь странная: его сложно удержать, когда взрослеют дети и начинают выбирать собственные пути.

Когда сын Николай сообщил, что собирается заняться бизнесом, родители попытались его остановить. Но девяностые было трудно остановить вообще — это десятилетие, в котором каждый второй видел себя предпринимателем, а каждый первый считал, что успех можно вытащить из воздуха, если действовать достаточно быстро. Никаких знаний, никакого опыта — только вера в шанс, которого, по их убеждению, хватит на всех.

Клименковы дали сыну крупную сумму на старт. Деньги ушли почти мгновенно — как сквозь сито. Затем появились долги. Затем — те, кто умеет напоминать о долгах так, что это становится вопросом выживания. Николай пошёл в банк, взял кредиты, чтобы рассчитаться. Но, как это обычно бывает, новый долг не отменил старый, а лишь сложился к нему, как последняя карта в покосившейся башне.

В какой-то момент ситуация стала настолько опасной, что сын просто исчез. Сначала — в Москву. Потом — из страны. Ни адреса, ни звонка, ни попытки объяснить, что произошло. Только пустота, в которой остались родители и его долги.

Дальше всё разворачивалось с той жестокостью, которую способны породить обстоятельства, а не люди. Чтобы закрыть долги сына, Игорю Афанасьевичу пришлось продать почти всё, что он создавал десятилетиями. Ушли куклы — те самые, вручную сшитые, с характером в каждой складке ткани. Ушли гитары — уникальные, отполированные до живого тепла, словно они помнят пальцы каждого, кто держал их в руках. Эти инструменты продавать было особенно тяжело — они были частью его голоса, частью его личности.

Но даже этого оказалось мало. Долги тянулись, как колючая проволока, и резали жизнь каждый месяц. Приходилось работать больше, чем позволяли силы. Куда больше.

На фоне всего этого здоровье Игоря стало стремительно сдавать. Сначала — желудок, постоянная боль, отравляющая каждый день. Потом — зрение. Он терял его так быстро, будто кто-то выкручивал яркость жизни до уровня тусклого мерцания. Он почти ослеп, но не оставил ремесло: продолжал работать с гитарами наощупь. Настоящий мастер узнаёт структуру древесины пальцами — и Клименков держался за этот навык до последнего, как за остаток самого себя.

В одном из последних интервью он говорил спокойно, без истерики, но так, что становилось не по себе. Благодарил за визит, но почти сразу замечал, что в этом уже нет смысла. Говорил о бедности — той самой, которая лишает человека права на ошибку. О болезнях, о том, что все достижения его жизни были смыты обстоятельствами. Слова о том, что жизнь прожита зря, прозвучали у него без надрыва — именно поэтому они и били так сильно.

Спустя какое-то время, когда силы окончательно иссякли, он умер. Это произошло в 2006 году. Ирэна, его жена, похоронила мужа, продала дом и исчезла из Крыма — будто растворилась в собственной боли. Где она сейчас — неизвестно. Как сложилась судьба их сына — тоже. В их истории остались лишь пустые пробелы, которые никто уже не сможет заполнить.

Истории вроде этой редко получают красивую заключительную сцену. Нет финального аккорда, будто взятого на стройной гитаре. Нет удара гонга, который обозначает завершение. Всё обрывается так же бессистемно, как и строилось: через маленькие решения, упущенные шансы, чужие ошибки и слишком тяжёлую любовь к своему делу.

Имя Клименкова почти не звучит сегодня. Его роль в кино — эпизод. Его гитары — в частных коллекциях, где никто не знает имени мастера. Его театр — разграблен или забыт. Всё, что он создал, оказалось рассеяно, выветрено временем, словно тонкий звук струны, который живёт ровно столько, сколько держит его тишина.

И всё же в его жизни есть один парадокс. Единственная фраза, произнесённая ребёнком, пережила всё, что случилось с мужчиной. То самое: «Я ещё не волшебник, я только учусь». Она звучала легко и звучит до сих пор — на открытках, в шутках, в цитатах, в мимолётных разговорах. Она стала частью общего языка. Так бывает редко: когда человека почти нет в памяти, но его голос остаётся в воздухе.

Что заставляет помнить? Великая роль? Десятки фильмов? Годы публичной славы? Похоже, нет. Иногда — маленькая точная правда, сказанная изнутри. Мальчик, который тогда не хотел сниматься, произнёс строку, которая и была его судьбой. Удивительно, но его жизнь потом будто продолжала развивать эту мысль. Он действительно всё время учился — ремёслам, выживанию, смирению, способности держаться, когда рушится опора. Только волшебником так и не стал.

Да ему это и не было нужно.

В памяти людей остаются не те, кто громче всех заявляет о себе, а те, чьи истории звучат как напоминание: человек — не сумма побед. Он — путь, который прошёл. Даже если этот путь неровный, сложный, незаметный. Даже если финал не похож на награждение, а на тихий уход из комнаты, где уже давно погас свет.

История Игоря Клименкова — не о славе и не о падении. Она о человеческой хрупкости, о том, как талант может существовать без громких оваций, и о том, что даже самый маленький голос может остаться в культуре, если он был произнесён честно. А всё остальное — лишь жизнь: со своими радостями, ошибками и болью, которую он нес до последнего.

И, может быть, в этом и есть его подлинное наследие — не громкое, не победное, но честное.

Как вы считаете, почему мы чаще всего запоминаем не человека, а одну-единственную фразу, которую он сказал?