Иногда судьба делает странные подарки: подбрасывает тебе имя, которое будто бы мелькнуло на экране — ярко, дерзко, громко — а потом исчезло так же внезапно, как и появилось. О Сергее Насибове я впервые вспомнил не по его ролям, а по тишине вокруг его имени. Звезда, которая вспыхнула, но не взорвалась; человек, чьё лицо знала вся страна, а биографию — почти никто.

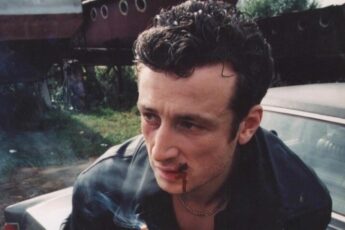

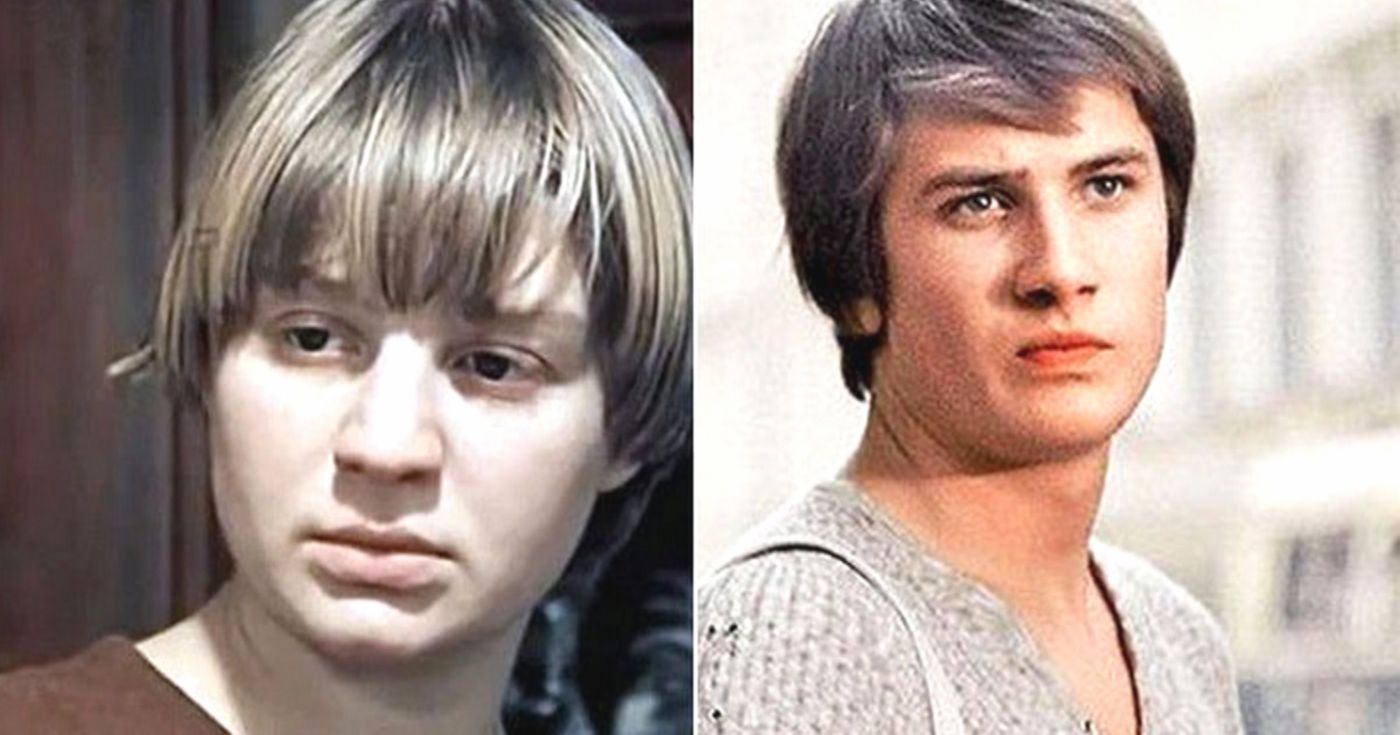

Трудно представить, что когда-то этот высокий, сосредоточенный парень, который одним взглядом покорил зал в «Школьном вальсе», считался почти будущим символом нового кино. Всплеск, ажиотаж, письма поклонниц — и полное ощущение, что вот он, новый герой эпохи. Но если актёр появляется в одном-двух фильмах и исчезает, публика забывает быстро. Память кино жестока — особенно к тем, кто не стал её профессиональным наследником.

Меня зацепило именно это: как человек успевает прожить несколько жизней — сначала кинематографическую, потом театральную, потом эмигрантскую, потом тихую, почти домашнюю. И всё это — не легенда, не выдумка, не громкая трагедия, а просто судьба.

Будущий актёр родился под шум моря — в Сухуми, в конце июня 1958 года. В нём с самого начала было смешано столько темпераментов, что он, кажется, мог бы стать кем угодно: грузинская горячность, русская упёртость, способность сдерживать эмоции и одновременно разрывать пространство, когда чего-то хотел. Дед в Тбилиси управлял собственным автопарком и, наверное, лучше других видел: мальчик растёт тихим, внимательным, но не бесхарактерным.

Его детство — типичная советская партитура: работающие родители, редкие совместные вечера, летние каникулы у родственников и привычка расти самостоятельно. Хотя самостоятельность Сергею, по словам знакомых, далась легко. Учился на «отлично», математику воспринимал как игру, литературу — как портал в другие эпохи. Но особая сцена, где он расцветал, была школьной самодеятельностью. Там, на маленьких подмостках, что-то в нём щёлкнуло: способность перевоплощаться, удивлять, захватывать внимание. Он не был «крикуном» или нарочито ярким подростком — скорее наоборот, играл тонко, сдержанно, но точно.

Восемнадцать лет, чемодан, билет до Москвы — и решение попытать счастья в ГИТИСе. Не дерзость, скорее внутренняя уверенность: если уж делать шаг, то туда, где настоящая сцена. И — поступление с первого раза. Везение? Возможно. Но больше — сочетание таланта и той самой упорной русской черты, которая велит идти до конца.

Ему повезло попасть на курс к Владимиру Андрееву. И почти одновременно пришло первое приглашение в кино. Девятнадцать лет — и роль в «Школьном вальсе».

Фильм снимался так, что любое «звёздное» очарование быстро выветривалось: крики режиссёра, ошибки дебютанта, постоянное ощущение, что ты не дотягиваешь. Но Насибов справился. Экран его полюбил — мгновенно. Публика тоже. А сам он проснулся… уставшим. И вместо чувства победителя ощутил странное разочарование. Слава, как оказалось, не приносит облегчения — только шум.

И в этот шум он почти хотел бросить профессию.

Но у судьбы были другие планы.

Первое, что поражает в биографии Насибова, — как легко вокруг него вырастали легенды. Публика быстро «поженила» его с Еленой Цыплаковой: экранная химия была настолько убедительной, что зрители видели их парой и за кадром. Но настоящая история развивалась совсем иначе. На съёмочной площадке он вдруг заметил Екатерину Дурову — тихую медсестру из эпизода, дочь Льва Дурова. Их знакомство было давним, почти случайным: учились рядом, но жили в разных орбитах. Она считала его надутым, он не считал её вовсе. И вдруг — щелчок. Взгляд, который задержался чуть дольше, чем нужно. Пауза, в которую помещается целая новая линия жизни.

Их роман вспыхнул не как юношеское увлечение, а как взрослая, серьёзная история. После премьеры Екатерина узнала, что беременна, и внутренне приготовилась воспитывать ребёнка одна — никого не тянуть, никому не объяснять. Но Сергей настоял на свадьбе. Не как герой с афиши, а как мужчина, который чувствует ответственность, пусть и не совсем понимает, что ждёт впереди.

Свадьба получилась шумной, домашней, в квартире Дуровых, куда пришёл весь театральный люд. Потом родилась дочь Катя. Насибов окончил ГИТИС, устроился в театр Маяковского, продолжал сниматься, медленно и неуверенно прокладывая путь в профессии.

Но семейная жизнь оказалась куда сложнее. Два упрямых характера, две разные системы координат, два человека, которые не умели прогибаться друг под друга. Они ругались. Мирились. Попадали в замкнутый круг, где любовь, как в тугой узел, перемешивалась с усталостью. Когда атмосфера стала совсем тяжёлой, Сергей честно сказал, что уходит. Уходит из семьи. И уходит — не в одиночество.

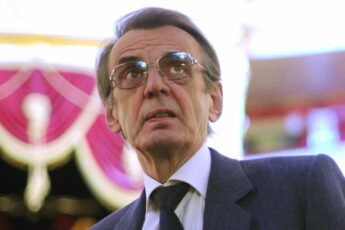

В его жизни появилась Наталья Гундарева.

Чтобы понять масштаб этого шага, надо представить театр конца 70-х. Гундарева — прима, сильная, яркая, со своим собственным космосом. Он — молодой актёр, красивый до неловкости, привлекающий взгляды, но ещё не состоявшийся. Она сначала относилась к нему почти с презрением: красивый мальчик, взяли из-за внешности, что с него взять. Но чем громче были её слова, тем отчётливее за ними слышалось что-то совсем иное.

Первые записки. Первые признания. Первые дни гастролей, когда она демонстративно покинула собственный люкс — с мужем — и въехала в его стандартный номер. Сплетни вспыхнули мгновенно, театральная среда берёт такие сюжеты в оборот с особым удовольствием. Но самое громкое ещё было впереди: уход от мужа, заявления на развод, решение начать новую жизнь рядом с молодым партнёром, который к тому моменту тоже оставил жену и маленькую дочь.

Их союз был похож на вулканическую породу — горячий, плотный, опасный. У этих отношений не было полутонов. Наталья ревновала жёстко, требовательно. Сергей продолжал нравиться женщинам. Взрывы происходили по нескольку раз в неделю: выставленный за дверь чемодан, остывшие слова, внезапное примирение. И так — больше трёх лет.

Но когда огонь постепенно опадает, остаётся то, что всегда определяет будущее пары: близость взглядов, общие смыслы, готовность идти рядом. У них этого не было. Две мощные личности, две разные вселенные. Слишком разные.

И однажды всё просто закончилось.

Разрыв с Гундаревой стал не скандалом, а выдохом. Не сюжетом для громких заголовков, а закономерным концом истории, в которой пламя перегорело быстрее, чем успело превратиться во что-то устойчивое. Сергей ушёл в другой театр — на Таганку. Работал, искал себя, но будто двигался по инерции. Профессия, которая когда-то манила перспективами, перестала обещать что-либо определённое. Ни фильм, ни спектакль не могли вернуть то чувство, что двигало им в девятнадцать: азарт, свежий воздух, ощущение, что всё только начинается.

И тут вмешались друзья. Пригласили в США — не с красивой легендой про Голливуд, а просто «приезжай, попробуешь тут жить». Решение изменить страну — редкая роскошь для актёра его поколения. Но он согласился почти сразу. Возможно, хотел оторваться от прошлого. Возможно, искал пустоту, в которой придётся заново собирать себя.

Сан-Франциско встретил его без приветствия. Там уже не было «того самого красавца из „Школьного вальса“». Там он был мужчинами без имени, без биографии, без профессии. Театр его не ждал, кино не нуждалось в ещё одном русском лице, английский звучал чужим, угловатым. И Сергей пошёл учиться другой жизни.

Строил дома. Перетаскивал доски. Менял масла в автосервисе. Работал фитнес-тренером — неожиданная роль, но позволяющая держаться на плаву. В сравнении с его московским прошлым это выглядело как падение. Но по сути — стало перерождением. Нет зрителей, нет критиков, нет громких имён рядом. Есть только ты и твой выбор.

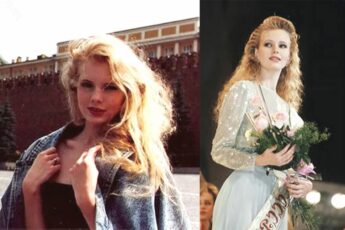

Если бы не Ветта, неизвестно, сколько бы он выдержал. Русская балерина, оказавшаяся в Америке почти тем же ветром перемен, стала для него союзником, спокойствием, фактором опоры. Они проживали одинаковую эмигрантскую хрупкость и одинаковую решимость выстоять. Вместе искали работу. Вместе снимали жильё. Вместе придумывали будущее.

И у них получилось. Они поженились, родилась дочь Настя. Сергей открыл агентство недвижимости — не громкое, не элитное, но своё. И дело пошло: спустя несколько лет он уже мог позволить себе дом с бассейном. Его даже сняли в голливудском фильме в роли «плохого русского» — традиционно, но всё же экранно. Впервые за долгое время жизнь казалась выстроенной и предсказуемой.

Но предсказуемость — одна из самых коварных вещей на свете. Она обманчиво создаёт ощущение покоя, пока внутри не начинает подниматься то самое чувство… тоска.

Он скучал по Москве. По языку. По друзьям, с которыми можно говорить не объясняясь. По сцене, где дыхание зрительного зала отдаётся в рёбра. По роли — пусть второй, пусть эпизодической — в которой снова можно стать кем-то ещё, а не просто человеком, который продаёт дома.

И однажды он собрал вещи и вернулся.

Вернувшись, он обнаружил странную вещь: его помнили. Он исчез — а память осталась. Театр принял его, будто он уехал лишь на сезон. Режиссёры стали давать роли, кино — приглашения. В этой повторной встрече с профессией не было эйфории. Но была благодарность: за то, что времена проходят, а слова «ты нам нужен» всё ещё звучат.

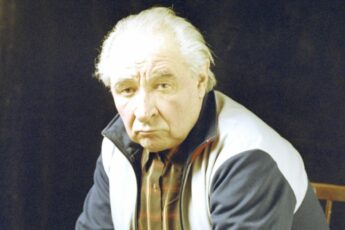

Однако теперь Насибов стал другим. Тише. Уединённее. Он не рвётся на сцену, не мечтает о главных ролях. Главную роль он нашёл в другом месте — на холсте. Живопись зацепила его так, как когда-то театр: целиком, полностью, до самозабвения. Картины в духе Пикассо — ломаные линии, искажённые лица, сложные внутренние узоры — стали не хобби, а состоянием. Он писал часами, сутками, забывая обо всём.

Ему предлагали выставку. Он отказался. Может быть, боялся публичности. Может, наоборот, хотел сохранить эту часть жизни нетронутой.

С дочерью Настей он видится, но нечасто. У них — тёплая, спокойная связь, построенная на общении взрослых людей. Со старшей — всё сложнее. Катя считает отцом Владимира Ершова, отчима, который был рядом после развода родителей. И в этом нет ни трагедии, ни обвинения — просто так сложилась её личная линия жизни.

Но что удивляет в его биографии — это открытость будущего. Нет ощущения, что мосты сожжены. Нет финальности. Насибов — один из тех людей, которые могут однажды проснуться и решить, что пора восстановить связь. Или что пора сыграть ещё одну роль. Или что пора начать новый цикл картин.

И в этом есть почти символичная честность: жизнь не обязана быть прямой дорогой. Можно исчезнуть. Можно вернуться. Можно прожить не одну, а несколько историй.

У Сергея Насибова нет той «канонической биографии», которую обычно ждут от актёров его поколения. Нет большой трагедии, которая объясняет каждое решение. Нет героического пути, по которому можно выстроить учебник для молодых артистов. Его история — про другое. Про странные, резкие, иногда ошибочные повороты, которые делают жизнь настоящей, а не удобной для пересказа.

Он был подростком, который покорил школьную сцену. Юношей, который ворвался в кино и сразу же захотел уйти. Мужчиной, который бросался в любовь, будто в омут, — и обжигался. Эмигрантом, который собирал новый мир по кирпичику. Возвращенцем, которого дома всё ещё ждали. И человеком, который нашёл тишину там, где её никто не искал, — в красках и холстах.

Сегодня он живёт спокойно. Без стремления к буре, без погонь за ролями, без потребности доказывать, что достоин сцены. Он пишет картины, иногда выходит на театральные подмостки, видится с дочерью, строит свою жизнь так, как хочет сам. И в этом есть особая победа — незаметная, негромкая, но честная.

Иногда судьба действительно делает странные подарки. Она забирает у человека славу, но даёт ему свободу. Забирает шум, но возвращает голос. Уводит прочь от сцены, чтобы через годы вернуть к ней — уже без тревоги, без ожидания чуда, просто потому что это снова часть его жизни.

И кто знает — может быть, впереди у Сергея Насибова ещё один поворот, ещё один сюжет, ещё одна роль, которую никто пока не видит.

Что вы думаете: человек вправе исчезнуть с «большой сцены», чтобы потом вернуться — или публика не прощает таких уходов?