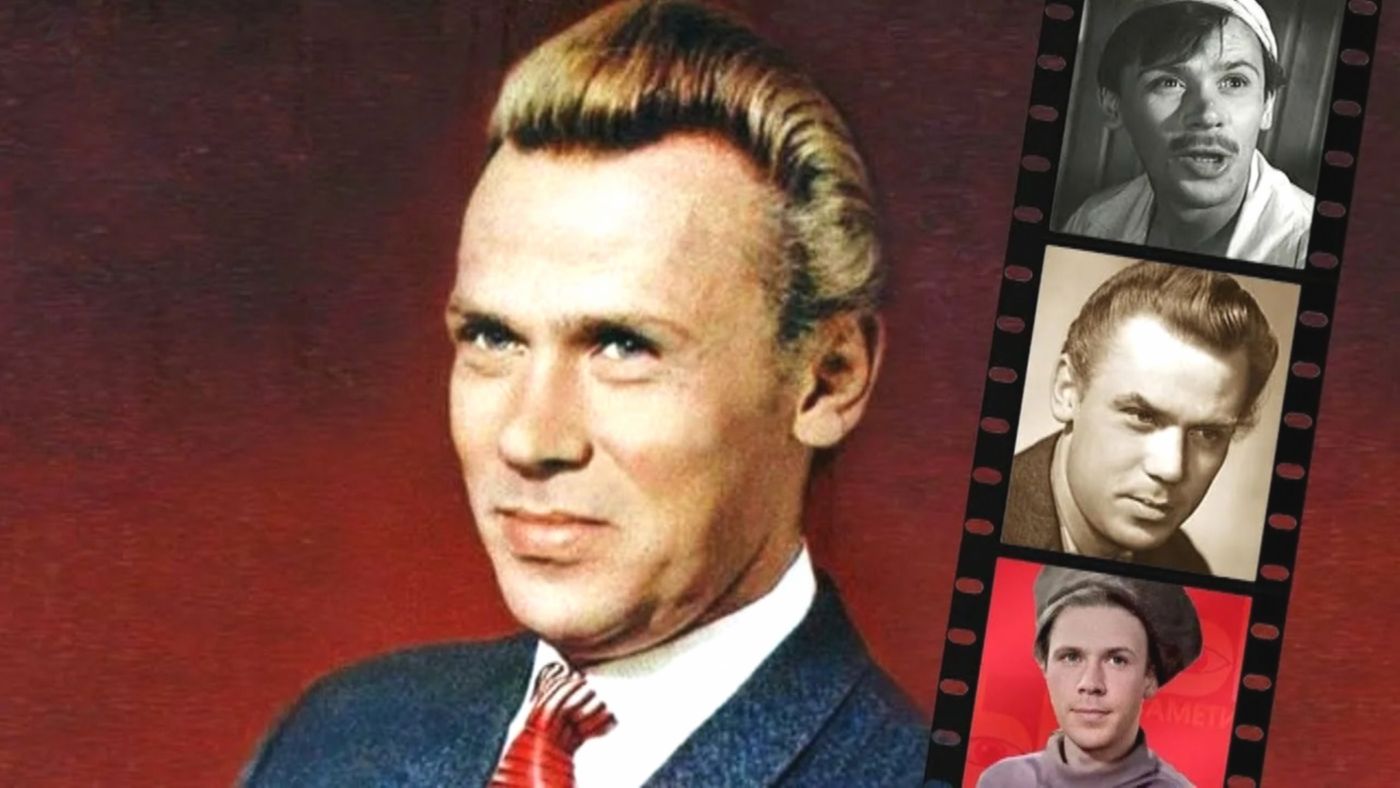

Он умел смеяться не ртом — глазами. Когда Станислав Хитров появлялся в кадре, в воздухе будто становилось теплее. Даже если его герой — деревенский парень в потёртом свитере и с наивным взглядом — стоял в сторонке, зритель всё равно ловил именно его: за скромной улыбкой читалось живое, человеческое, настоящее. Таких актёров сейчас называют «энергетическими». Тогда — просто талантливыми.

В начале шестидесятых на экранах шёл фильм «Девчата». СССР хохотал и плакал вместе с Тосей, спорил, кто лучше — Рыбников или молодая Румянцева, а в это время где-то в глубине кадра появился он — Филя Егоров. Второстепенный персонаж, весельчак с золотым сердцем. После премьеры страна заговорила: «А кто это, с хитроватой улыбкой?». Ирония в том, что фамилия актёра оказалась пророческой — Хитров.

Ему не нужно было долго доказывать, что он умеет. Во ВГИКе о нём говорили как о редком случае, когда природное обаяние сочетается с дисциплиной и умом. В дипломе — сухая фраза: «артист с выдающимися способностями». За этой формулировкой скрывалась надежда преподавателей, что из Стаса выйдет тот, кто сделает кино человечнее.

Он и правда мог. В нём было что-то неуловимо притягательное — смесь простоты и ума, задора и печали. На съёмках он смеялся громче всех, придумывал шутки, угощал операторов домашней колбасой, вечно опаздывал на общий ужин, потому что застревал где-то в коридоре — рассказывал анекдоты осветителям. Никто на него не злился. Хитров обладал редким даром: даже его проказы казались добрыми.

После «Девчат» казалось, дорога в большое кино открыта настежь. Предложения шли одно за другим, гонорары росли, съёмки сменяли друг друга. Но странное дело — все эти роли, хоть и главные, будто не цепляли зрителя. Где-то терялось то волшебство, что случилось с Филей Егоровым. Будто человек с экрана стал играть не себя, а самого себя изображать.

Он не понимал, почему. Ему говорили: «Ты же любимец публики!», но он видел — зал смеётся не с ним, а мимо. И тогда началось то, что в актёрской среде называют опасной болезнью — сомнение в собственной необходимости. Это тихая штука. Она не кричит, не устраивает скандалов. Просто однажды утром человек просыпается и уже не знает, зачем идёт на площадку.

Для него всё ещё хлопали, улыбались, приглашали. Но в глубине — усталость. А потом появился соблазн, знакомый многим артистам того времени: рюмка для расслабления, для тонуса, «для настроения». Сначала — редкость, потом — привычка, потом — спасение.

Он не знал, что в этом спасении прячется медленный конец.

Когда аплодисменты становятся тишиной

Сначала это выглядело почти безобидно. Премьеры, банкеты, громкие имена за столом. Молодой актёр среди старших коллег, к которым относился с почтением и восторгом. Рюмка за успех, за удачный дубль, за новое кино. Он пил не больше других — просто радовался жизни. Но в актёрской среде грань между праздником и пустотой тоньше, чем кажется.

Его часто хвалили — и в институте, и после. Преподаватели называли примером, режиссёры восхищались пластикой и живостью, операторы — светом в глазах. Он привык, что вокруг него тепло. Проблема в том, что постоянное тепло обжигает не хуже огня. Когда все уверены, что ты прирождённый артист, ты сам начинаешь верить, что успех — естественное состояние. И тогда первый провал бьёт как ледяная вода.

После «Девчат» он снимался много — но без настоящего восторга. Критики отмечали, что Хитров хорош, но уже не блестит. Он чувствовал это нутром, но не знал, как вернуть искру. Пытался работать с режиссёрами, экспериментировал, отказывался от ролей, где чувствовал фальшь. А потом перестал различать, где фальшь, а где просто жизнь.

В тот момент, когда зритель перестал его узнавать, Хитров начал терять самого себя.

Жена терпела долго. Сначала — просьбы, потом — ссоры, потом — мольбы. Он обещал исправиться, честно клялся, что «больше ни капли». Но актёр, ищущий себя в алкоголе, похож на ребёнка, строящего дом из песка на прибое — с каждым новым приливом от него остаётся всё меньше.

Он пил не для веселья, а для тишины. Потому что без неё голоса в голове не умолкали: «Ты был лучше… Ты стал жалким…». Он прятался за компанию, за смех, за лёгкость — ту самую, за которую его и любили. Когда друзья начали исчезать, остались только те, кто приходил «выпить за жизнь». Они-то и помогли ему быстро дойти до дна.

Всё, что ещё связывало его с прошлым — мама. Простая, добрая женщина, верившая в сына до конца. Она встречала его на пороге, даже когда он шатался и не мог подобрать ключи. Кормила, прятала бутылки, пыталась лечить словами. Но каждое её слово отзывалось у него внутри болью: ведь теперь он жил на её пенсию.

В такие вечера он сидел у окна, глядя на редкие фонари, и тихо бормотал что-то вроде молитвы — не Богу, себе самому: «Ещё немного, Стас, соберись… завтра начнёшь сначала». А утром шёл в магазин.

Режиссёры перестали звонить. Один за другим. Кто-то откровенно избегал встреч, кто-то говорил мягко: «Ты талант, но нам нужен человек надёжный». В актёрских домах быта его всё чаще можно было увидеть с ребятами, которые снимались в массовке. Он шутил с ними так же, как когда-то с Рыбниковым. Только теперь смех звучал устало.

Последний дубль

Он никогда не переставал быть актёром. Даже когда его имя перестали писать в титрах, даже когда роль сводилась к трём словам в трактире или к появлению за спиной героя, — он всё равно выходил в кадр так, будто впереди премьера.

Кто-то из режиссёров говорил: «Берём Хитрова. Пусть сыграет пьяного — он умеет». Фраза звучала с циничным юмором, но в ней уже не было злобы. Скорее — жалость. Он и сам над этим смеялся, пытаясь отшутиться, будто ему всё равно. Но не было всё равно. Потому что где-то внутри, под слоями усталости и горечи, всё ещё жила вера, что однажды позвонят и скажут: «Стас, у нас роль — настоящая, для тебя».

Он продолжал сниматься, как мог. В «Мёртвых душах» был трактирным слугой, в другом фильме — шофёром Колюхиным. Играл честно, без фальши, даже если реплик было две. Когда камера включалась, он будто просыпался, забывал всё. На площадке его по-прежнему любили. Старые операторы подшучивали, подносили чай, ассистентки звали «дядя Стас». Он улыбался, но в глазах уже поселилась та самая тень, которую не сыграешь — можно только прожить.

К тому времени он жил скромно, часто перебиваясь случайными заработками. Из прежних друзей почти никто не остался — кто-то уехал, кто-то отвёл глаза. И всё же он не стал злым. Ни жалобы, ни зависти. Только тихое сожаление, будто жизнь обманула, но без злобы на неё. Он умел прощать и других, и себя, но вот вернуть доверие к миру — уже нет.

Весна 1985-го выдалась промозглой. Хитров возвращался домой поздно ночью, в привычном полупьяном тумане. Снег ещё не сошёл, под ногами скользко. Он споткнулся, упал — и не смог встать. Никто не заметил. Никто не услышал. Город спал, как спит огромная машина, которой нет дела до одиночных голосов.

Когда его нашли утром, он уже почти не дышал. В больнице ошиблись с диагнозом, положили в коридоре, где сквозняк гулял между окнами. Там, на железной койке, где мимо проходили чужие люди, Станислав Николаевич Хитров умер. 48 лет. Без аплодисментов, без громких прощаний.

Но если прислушаться к старым киноплёнкам, где звучит его голос — смешливый, живой, по-настоящему человеческий, — кажется, что он всё ещё рядом. Как будто тот Филя Егоров так и не ушёл со сцены. Просто устал ждать, когда кто-то наконец заметит, что талант — это не подарок, а испытание.

Он не дожил до реабилитации своего имени, до программ, где его называли «незаслуженно забытым». Не увидел передачу Леонида Филатова «Чтобы помнили», посвящённую именно ему. Да и вряд ли поверил бы, что кто-то ещё помнит. Но помнят. Потому что такие, как Хитров, не исчезают бесследно. Они уходят тихо, но остаются — в улыбках, в репликах, в одном случайном взгляде на старую плёнку, где свет падает точно на его лицо.

Жизнь Станислава Хитрова — не история падения, а история человека, которому аплодисменты оказались громче внутреннего голоса. Он не смог справиться с собственной славой, но не утратил человечности. И, может быть, именно это — его настоящее наследие.

А вы помните этого актёра?