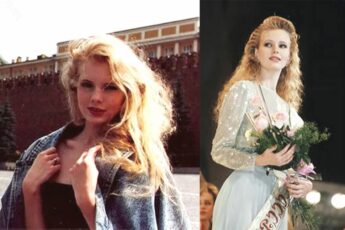

Имя Ларисы Белогуровой всплывает так, будто кто-то нашёл в сундуке киноистории забытый плакат — выцветший, но с взглядом, который до сих пор держит. Она не пыталась стать символом времени, однако превратилась в ту самую актрису, о которой помнят даже те, кто уже смутно различает сюжеты старых фильмов. Удивительная, тихая, почти несмелая красота. Глаза, в которых был не просто блеск — настоящий полуденный свет Востока, каким его рисуют в легендах. Неудивительно, что режиссёры соревновались, кому достанется эта восточная героиня с северной фамилией.

На экране она умела появиться так, будто фильм ждал именно её. Не играла — существовала. В «Гении» рядом с Абдуловым возник столь убедительный образ Насти, что зрителям казалось: это не роль, а случайно подсмотренная жизнь. Одиннадцать лет короткой карьеры, девятнадцать фильмов — и ощущение, что могла бы быть гораздо более востребованной, если бы захотела. Но это история не про карьеру, а про характер человека, который умел сказать «нет» тогда, когда другие хватаются даже за сомнительные шансы.

Сценарии ей действительно предлагали пачками. Кто-то уверял, что любые пробы — пустая формальность, лишь бы она согласилась. Но середина девяностых была временем, когда кино превращалось в рынок, и не каждый хотел стоять на этом рынке. Лариса — точно нет. Не соглашалась на роли, которые казались ей фальшивыми, не принимала сюжеты, построенные на дешевом провокационном интересе. В эпоху, когда многие цеплялись за любую возможность остаться на экране, она позволила себе роскошь уйти спокойно и без истерик.

Хотя причина была не только в кино. Школа Драматического искусства Анатолия Васильева затягивала людей полностью, не оставляя времени для сторонних проектов. Там жили, дышали, думали театром. Словно закрытая республика со своими законами. В таких условиях у актёров исчезали не только свободные дни — исчезали прежние версии самих себя.

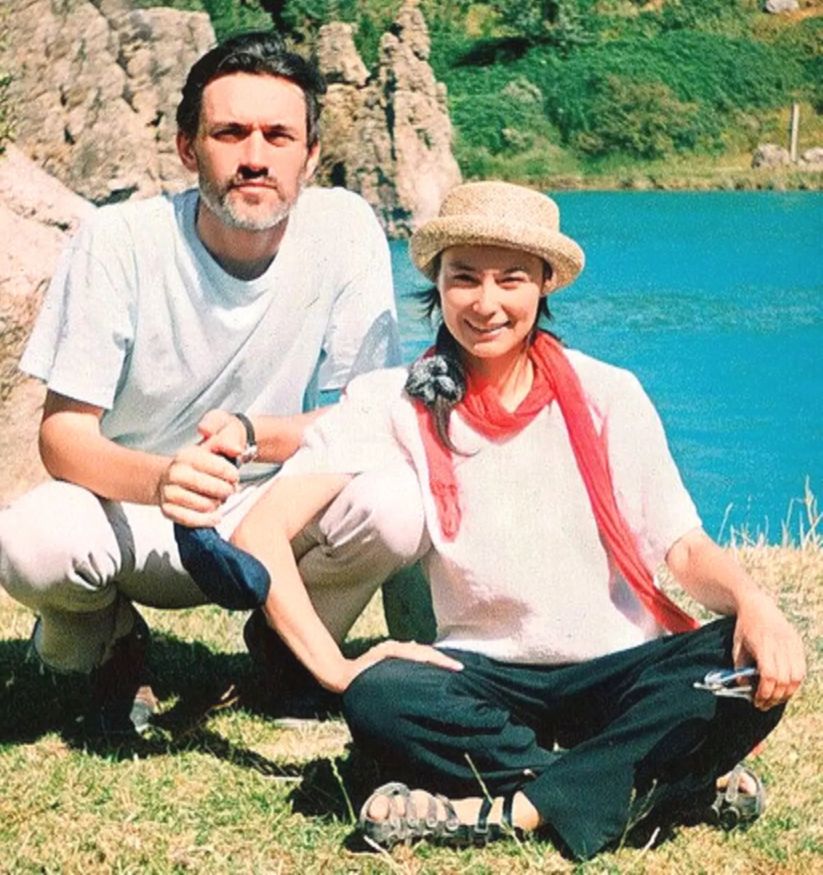

И именно там Лариса встретила человека, который изменил её дальнейшую жизнь сильнее, чем кинематограф. Владимир Цырков — регент, хормейстер, приезжий из Ростова. Мужчина со спокойным взглядом и внутренней собранностью, которые заметны даже со сцены. Говорят, она увидела его впервые на репетиции и поймала себя на мысли, которая обычно случается с подростками, но редко — со взрослыми самостоятельными женщинами: вот с этим человеком можно прожить всю жизнь.

Сказанное про себя оказалось пророческим. Они поженились не сразу, через несколько лет, но их союз не воспринимался случайностью. Больше — выбором двух людей, которые не стремились устраивать красивую витрину для окружающих.

Их брак нельзя назвать простым. Они держались рядом, но со временем всё сильнее расходились в духовном уклоне: Лариса уходила в религиозность, Владимир — уже глубоко верующий — пытался идти рядом с ней, не разрушив хрупкое равновесие. Пятнадцать лет они жили почти как брат и сестра — странно звучит для посторонних, но для них это было не признаком холодности, а попыткой сохранить уважение в условиях серьёзного внутреннего переворота Ларисы.

Тот переворот начался после спектакля «Иосиф и его братья» и решения коллеги Александра Ишматова уйти в монастырь. Он стал монахом Даниилом и пригласил актрис Школы в свою обитель. Для Ларисы эта поездка стала точкой, с которой прежний мир начал растворяться. Внешне — тихо, без драматических жестов, но внутри произошло сильное изменение, которое муж позже назвал «незаметной, но переломной травмой».

Так начинается история женщины, которую часто вспоминают как актрису редкой красоты, но куда реже — как человека, прошедшего через духовную ломку, сложный брак, болезнь, тяжёлые решения и удивительную стойкость.

После той поездки к монаху Даниилу Лариса словно повернула руль своей жизни в сторону, которую никто от неё не ожидал. Это не был внезапный переход в «иной мир» — скорее, тихая, но неуклонная перестройка всего внутреннего пространства. Она начала чаще уходить в монастыри, посещать службы, искать ответы там, где кино и сцена уже не давали ничего, кроме шума.

Друзья по театру сначала думали — фаза, эксперимент, реакция на усталость. Но изменения становились всё глубже. Она всерьёз воспринимала ограничительные предписания духовников, спорила, требовала от мужа соблюдения канонов, которых сама раньше не знала. Настаивала, чтобы они венчались у монаха, а не у обычного священника. Убедила родителей пройти через то же — с той настойчивостью, которая удивляла тех, кто знал её мягкой и светлой актрисой Настей из «Гения».

Сама интимность в их доме стала предметом богословских размышлений: на исповеди ей сказали, что жизнь без церковного венчания — блуд, и Лариса воспринимала это буквально. Для Владимира такая позиция стала вызовом. Мужчина, который никогда не воспринимал веру как повод для давления, вдруг оказался рядом с женщиной, для которой новая система правил стала не рекомендацией, а способом существования. Он ушёл спать в другую комнату — не потому, что охладел, а потому что уважал её странный, мучительный путь.

А потом пришло решение, которое удивило даже тех, кто уже привык к переменам: Лариса ушла из театра. Полностью. Навсегда. С актрисой, которая могла бы спокойно существовать в кинематографе двух эпох, от советской до постсоветской, случилось ровно то, чего никто не предсказывал: она решила, что лицедейство — грех. Духовник посоветовал заняться золотошвейным ремеслом, и Лариса — человек, привыкший к свету софитов и вниманию камер — послушно села вышивать митры. Молчаливое, ювелирное занятие, полное аккуратных стежков, заменило ей сцену.

Она подарила собственноручно вышитую митру архимандриту Антонию. И сделала это не как акт благотворительности, а как внутреннюю точку опоры — доказательство себе самой, что прежняя жизнь действительно позади.

Детей у пары не было. Она говорила — Бог не дал, и говорила без горечи, как будто так действительно должно было быть. Всю нерастраченную нежность направляла на племянников и на кота, который стал не просто домашним животным, а маленьким существом, заполнившим пустоту, которую обычно заполняют младенцы.

А затем — удар, от которого даже самый сильный человек едва удерживается на ногах. В 2002 году Ларисе ставят диагноз: злокачественная опухоль. Начинается химиотерапия. Она поправляется физически — и люди вокруг радуются, думая о предстоящем материнстве, о долгожданном чуде. Но чуда нет. И она не спешит раскрывать правду: держит болезнь на расстоянии, будто рассчитывая, что это даст ей шанс спрятаться от неё.

Приходит ремиссия. Долгая. Обнадёживающая. Лариса живёт так, будто всё позади. Врачи просят обследоваться регулярно — она отказывается. Ей казалось, что организм победил, что молитвы помогли, что можно больше не возвращаться в казённые коридоры больниц.

В этот период она работает в Ново-Голутвинском монастыре, записывает православные аудиокниги, пробует себя в качестве менеджера по продаже посуды. В этой профессии она не преуспевает — но с каким-то трогательным упорством продолжает. Кухонная утварь копится дома, заполняет полки, превращается в подарок для друзей, будто свидетельство того, что она пытается жить обычной, простой жизнью, не актрисой, не золотошвеёй, не миссионеркой, а просто женщиной.

И вот — новый удар: у дочери Владимира от первого брака, Марии, находят онкологию. Девушка молодая, 35 лет, и, как это бывает, слишком поздно обратившаяся к врачам. Надежды практически нет. Лариса переживает болезнь падчерицы тяжело — настолько тяжело, что однажды Мария снится ей и говорит, что уйдёт первой, а потом позовёт её за собой. Странный, тревожный сон, о котором Лариса рассказывает мужу. А когда он пытается уговорить её пройти обследование, она пугает его, будто расскажет духовнику, что он верит в сновидения. Смешно? Нет. Страшно. Потому что это показывает, до какой степени её сознание уже жило в мире правил и символов, которые не оставляли места здравому смыслу.

Когда врачи убедили её всё-таки лечь в клинику, было поздно. Через несколько дней — палата для безнадёжных. После Рождества 2015 года она попросила мужа забрать её домой.

И он забрал.

Домой она вернулась уже другим человеком — ослабленной, но удивительно спокойной. Будто сопротивление больше не имело смысла. Она вошла, держась за Владимира, почти скользя по воздуху, легла на кровать и больше не поднялась. И, лежа так, в тишине квартиры, начала звонить тем, кто был дорог. Не жаловаться, не плакать, не просить — прощаться. Короткие разговоры, порой без лишних слов. Люди потом вспоминали, что слышали в её голосе что-то очень ровное, почти чистое, как будто она уже находилась на полшага дальше всех.

Когда Ларисы не стало, Владимир остался один в квартире, где каждый предмет хранил её присутствие — от аккуратно сложенных ниток, которыми она когда-то вышивала митру, до тех самых коробок с посудой, которую она безуспешно пыталась продавать. Он не стал переставлять мебель, менять что-то в комнатах или устраивать себе новую жизнь. Будто бы боялся стереть последний след — слабый, но всё ещё тёплый — женщины, которую, по его словам, полюбил только по-настоящему, потеряв.

Он не женился снова. Не потому, что не мог, а потому что не хотел. В его рассказах нет мелодраматического мученичества — только тихая, взрослые признательность. Он говорил, что иногда Лариса появляется во сне, как будто просто заходит в комнату, чтобы что-то сказать. Или подаёт знак — например, когда маленькая мушка вдруг начинает кружить перед глазами, отвлекая от монитора, и в ту же минуту вспоминается невключённый чайник на плите. Кто-то назвал бы это самовнушением. Он — заботой. Он верит, что это она бережёт его от мелких бытовых катастроф, которые могли бы быть смешными, если бы не были такими трогательными.

Эта история кажется слишком тихой для яркой киноактрисы. Слишком бытовой. Слишком камерной. Но именно в этой тишине — правда. Жизнь Белогуровой никогда не была романом, полным гламурных взлётов. Она не стремилась быть трагической героиней, не бежала за славой, не вела войны за роли. Принимала события, как они есть. С удивительной для актрисы честностью.

С одной стороны — редкая красота, экранное обаяние, высокая планка профессионализма. С другой — внутренний мир, который постепенно поворачивался от искусства к вере, от театральных подмостков к монастырским стенам, от большой публики к маленьким, почти интимным жестам: вышитая митра, разговоры с духовником, поездки в обители, болезнь, звонки на прощание.

В её судьбе нет громкого финала. Нет крика, нет скандала, нет громкого заголовка. Есть жизнь женщины, которая прожила несколько ярких десятилетий — и каждый раз выбирала свой путь, даже если он казался окружающим слишком странным, слишком резким, слишком необъяснимым.

Если бы вы оказались перед таким же выбором — остаться в профессии или уйти в тишину, — что бы выбрали вы?