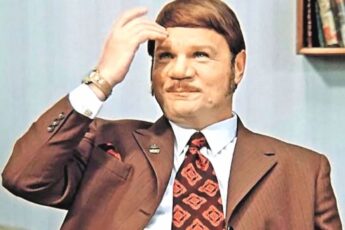

Однажды, просматривая старую хронику советского кино, я наткнулся на лицо, которое — странное чувство — будто пряталось прямо на виду. Рыцарский профиль, уверенная посадка плеч, светлая смесь благородства и простоты. Тот самый экранный Айвенго, о котором в своё время судачили полстраны, а я — человек другого поколения — знал лишь по смутным фрагментам.

Имя: Петерис Гаудиныш. И чем больше изучал его путь, тем сильнее удивляло главное: этот «киногерой на миллион зрителей» долгие годы жил в квартире с родителями и оставался один. Один — в то время, когда поклонницы буквально осаждали площадки, дежурили у гостиниц и устраивали охоту без выходных.

Этот контраст и зацепил. Красавец с узнаваемой внешностью, романтический экранный образ, килограммы фанатских писем — и одновременно почти монашеская тишина личной жизни. Вокруг него были легенды про бесконечные романы со знаменитостями, а на деле — аккуратно закрытая дверь в старую рижскую квартиру, где жили трое: он, мама и отец.

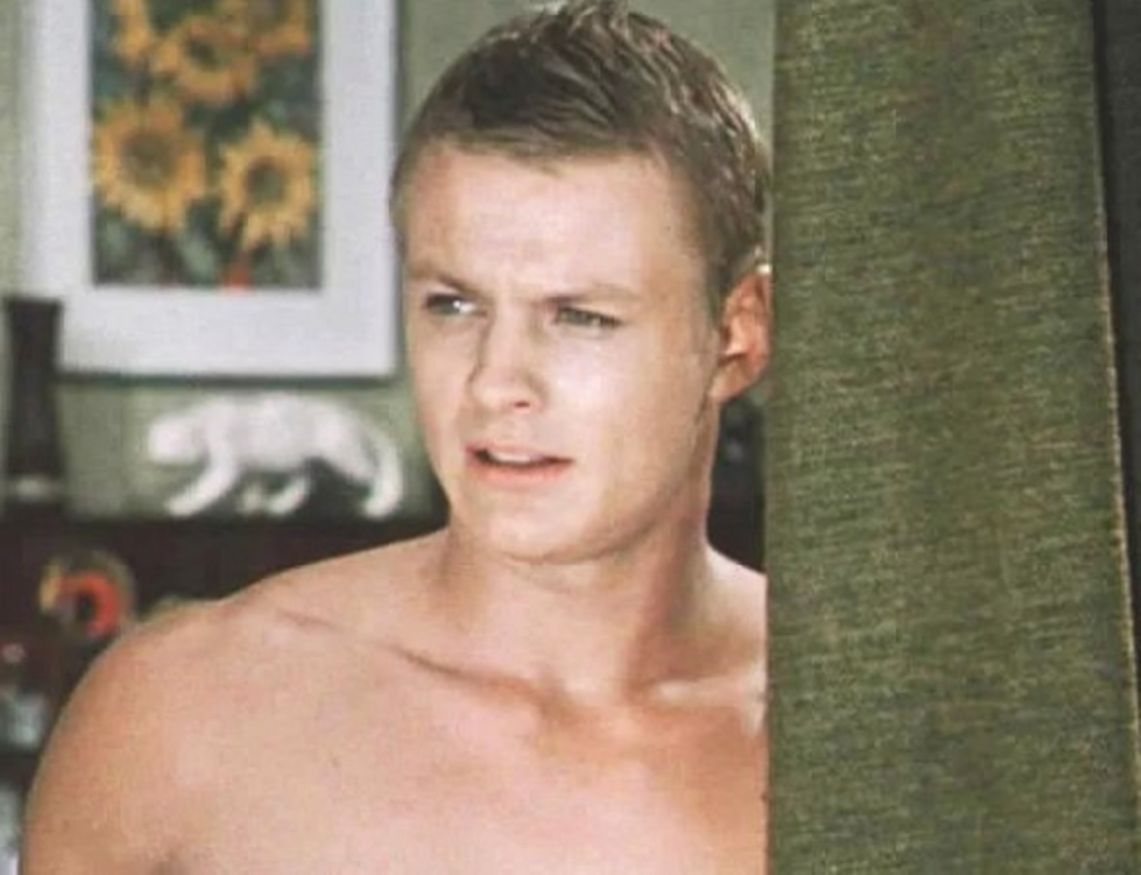

Его путь в кино был стремительным: с середины 70-х до начала 90-х Гаудиныш снялся более чем в тридцати фильмах, и в какой-то момент стал одним из тех, чьи лица печатали на открытках, чьи премьеры собирали полные залы.

Но стоило Советскому Союзу рухнуть, как экранный герой оказался лишним в новом, лихорадочном кинематографе. Этот поворот в биографии — почти учебник эпохи: десятки вчерашних звёзд вдруг оказались вне игры, будто их выключили из общей системы координат.

У Гаудиныша, впрочем, осталась точка опоры — театр «Дайлес», его профессиональный дом с 1977 года. На сцене он продолжал играть, а в перерывах водил экскурсии по Риге, будто держался за город, который знает каждый его голосовой перелив, каждую паузу, каждую старую улицу. В этом было не отчаяние, а спокойное упорство: не просить судьбу о лишнем, просто работать и жить дальше.

В кино он вернулся в 2003-м, хотя новое тысячелетие не спешило отдавать ему большие роли. Парадоксально наблюдать: когда Гаудиныш был молод, режиссёры считали его слишком красивым, слишком «вечным юнцом», чтобы доверить драматический центр фильма.

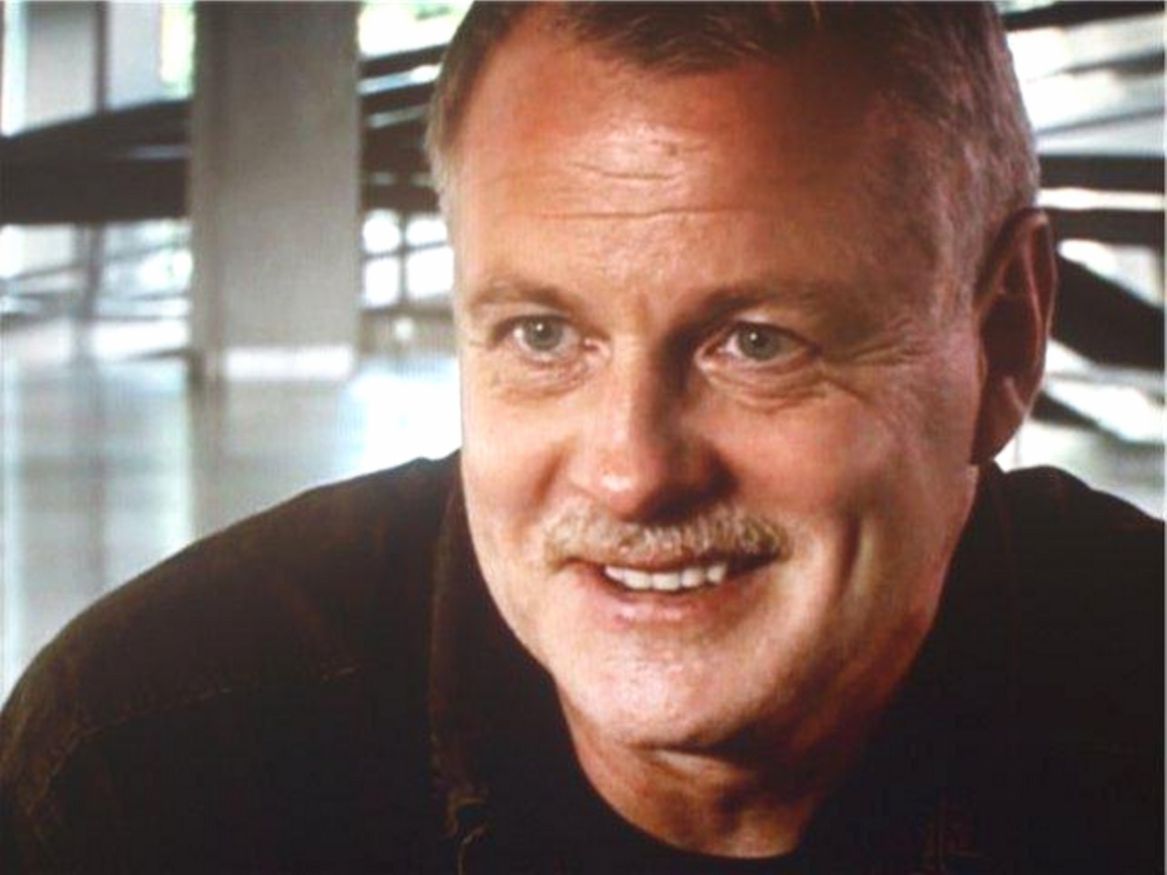

Позже внешность изменилась, лицо стало глубже, фактурнее, характернее — но потребность в нём всё равно куда-то испарилась. Как будто его действительно забыли на прежней странице.

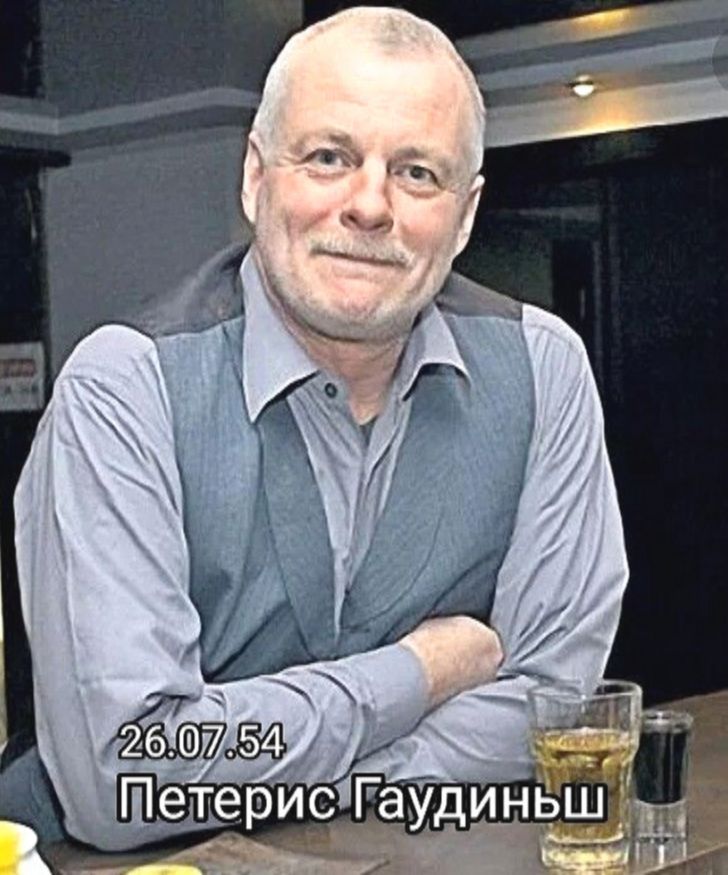

Сейчас ему семьдесят один, и он выглядит так, будто каждое утро сбрасывает пару лет. Спортивный, подтянутый, сдержанно ироничный — человек, который привык держать спину прямо, что бы ни происходило вокруг. И всё так же один — но в этом одиночестве давно нет трагедии. Есть выбор. И честность перед собой.

Он часто рассказывает о молодости без лишних эмоций, но в его словах заметна строгая внутренняя логика. Карьера была абсолютным центром жизни: гастроли, съёмки, недели в чужих городах, чемоданы вместо дома.

Он слишком хорошо помнил своё собственное детство — полное любви и родительского внимания — чтобы обречь ребёнка на роль второй очереди. И слишком остро ощущал взросление: понял, что не готов стать тем человеком, который отдаёт семье только остатки времени.

И всё же одной причины для его одиночества было мало. Вторая — куда неожиданнее.

Когда изучаешь феномен популярности Гаудиныша в те годы, вспоминается странная деталь: огромное количество женщин вокруг. Не просто поклонниц — целая орбита, которая вращалась вокруг него без пауз и выходных. В советском кино такое случалось нечасто: культ массового обожания тогда не был институцией, как сегодня. А вот Петерис неожиданно стал тем самым исключением — человеком, которого буквально «брали в кольцо».

И тут возникает естественный вопрос: почему рядом с ним так и не появилось той самой единственной? Казалось бы, сложность выбора — последнее, что ему могло грозить. Но именно эта нескончаемая женская активность и стала неожиданным барьером.

Слишком лёгкий доступ, слишком настойчивое внимание, слишком много готовности «на всё сразу». Это не история про звезду, за которой гоняются, — скорее история про мужчину, которого превратили в трофей.

Он рос в семье, где понятие «добиваться женщину» не было красивой метафорой, а бытовым правилом. Мужчина делает шаг, мужчина проявляет инициативу, мужчина отвечает за своё слово. И когда девушки сами буквально падали ему на шею, срабатывал внутренний стоп-кран: уважение к женщине не может возникнуть, если она превращает себя в приз. Это не старомодность, а внутренняя конструкция, с которой человек живёт всю жизнь.

В его окружении тех лет почти не встречались женщины, которые оставались бы на расстоянии, сохраняли границу, ту самую линию, которую мужчина должен пройти сам. Фанатская любовь — прекрасное чувство, но для долгих отношений она бесполезна: яркая, мгновенная, слишком доступная. И Гаудиныш это понимал лучше всех.

Он сам признавался: чувствовал себя добычей. И это слово многое объясняет. Оно выводит на поверхность то, что обычно стесняются проговаривать мужчины, оказавшиеся в такой ситуации. Каждый раз, когда вокруг него собиралась толпа влюблённых глаз, внутри включалось чувство тревоги, а не восторга. Влюбчивый в молодости, он быстро понял, что любое чувство, возникшее в подобной среде, будет разрушено изнутри. Потому что изначально нарушена сама конструкция: не он выбирает — выбирают его.

И когда он впервые сказал фразу «мне ум подсказывает, что не стоит влюбляться», она звучала не как поза, а как диагноз эпохе, ситуации, самому себе.

Тем временем жизнь шла своим путём. На фоне внешнего блеска незаметно протекали годы, которые могли бы стать семейными, но превратились в череду гастролей, рабочих поездов, съёмочных павильонов и редких ночей дома. Потом рухнул Союз — и вопрос семьи отодвинулся окончательно. Сначала нужно было выживать. А потом — разбираться с последствиями.

И вот что по-настоящему поражает: при всей своей популярности Гаудиныш продолжал жить вместе с родителями вплоть до недавнего времени.

Не из-за зависимости или бытовой привязанности — а потому что в какой-то момент забота о родителях стала для него единственной формой близости, которую он мог гарантировать. Отец сильно болел, мать не выходила из дома, потом сама слегла. Уход за семьёй стал естественной частью его быта, не требующей объяснений или громких слов.

Когда отец ушёл, а мать тяжело заболела и переехала к сестре, в квартире стало по-настоящему тихо. Та тишина, от которой не прячутся — а в которой приходится учиться жить.

Сегодня Гаудиныш проводит много времени на семейной даче. Дом старый, требует сил, внимания, денег, иногда — больше, чем позволяет возраст. Но именно там он выглядит спокойным, почти умиротворённым. Старые сосны, знакомые с его детства, скрипят под ветром так же, как тридцать лет назад.

Соседи, которые видели его подростком, юным актёром, кинозвездой и теперь — седовласым хозяином участка, неизменно задают один и тот же вопрос: когда же на участке появится детский смех?

Он улыбается. Не грустно, не виновато — скорее честно.

— Возможно, будь у меня другая профессия, были бы и дети, и внуки, — сказал он однажды. Не как оправдание — как факт, с которым можно спокойно жить. В этих словах не чувствуется ни горечи, ни подведённых итогов. Скорее — понимание, что жизнь сложилась определённым образом, и каждый выбор всегда имел свою цену.

В юности он мечтал стать врачом, пойти по стопам родителей. Медицинский институт, белый халат, уверенность в необходимости своей работы — всё это было для него естественным, почти предрешённым будущим. Но через полгода он ушёл в театральный. И с тех пор шёл только этой дорогой. Театр стал профессией, убежищем, домом, крепостью и одновременно самой упрямой любовью, которая не даёт ничего даром и не прощает слабости.

Если попытаться представить, что могло бы быть иначе, картина всё равно выглядит зыбко. Даже будь он врачом, вряд ли остался бы незаметным — в нём есть та зыбкая смесь мягкости и уверенности, которая неизбежно притягивает людей. Но в театре он стал публичным человеком, а публичность всегда вмешивается в личное. Его жизнь не принадлежала ему в полной мере: она существовала на правах роли, которую слишком долго играли при полном зале.

Когда он говорит, что ни о чём не жалеет, это не звучит как красивая фраза для интервью. В его голосе слышится спокойствие человека, который много лет честно делал своё дело и не ждал от мира компенсаций. Он не из тех, кто ищет виноватых — ни среди женщин, ни среди режиссёров, ни среди обстоятельств. Он просто фиксирует, как всё получилось.

Но есть в его словах одна деталь, способная перевернуть любой вывод:

— Если завтра встречу человека, без которого не смогу жить, — всё ещё может быть.

Не надежда — возможность. Не мечта — допущение, что жизнь не обязана быть прямой линией. В этих словах есть то самое мужское спокойствие, которое редкость в наше время: нет истерики одиночества, нет попытки выдать ожидание за судьбу. Есть просто признание, что даже после семидесяти одного года ничто не закрыто окончательно.

И вот тут возникает вопрос, который преследует меня с тех пор, как я впервые узнал его историю: почему мы так уверены, что знаем, когда у человека «уходит поезд»? Почему так легко раздаём друг другу сроки счастья, любви, семьи, будто биография — это договор на время?

В жизни Гаудиныша нет трагедии, нет провала, нет побега от ответственности. Он просто выбрал путь, который требовал полной отдачи. А любая полная отдача всегда забирает место у чего-то другого. Так устроена реальность, а не судьба.

Сегодня он живёт один, но это одиночество не выглядит пустотой. Скорее — пространством, в котором человек учится быть честным с собой. Он ухаживает за домом, играет в театре, появляется на редких съёмках, общается с соседями, читает сценарии, разбирается с проблемами, которые приходят к каждому в его возрасте.

И когда смотришь на него сейчас — подтянутого, спокойного, собранного — трудно поверить, что этот человек когда-то был экранным рыцарем, предметом обожания и объектом охоты тысяч женщин. Время меняет всех, но в нём есть что-то постоянное: уважение к себе. И, возможно, именно оно позволяет ему говорить фразу «всё ещё может быть» так буднично, словно речь идёт не о судьбе, а о планах на завтра.

Кажется, что такие истории принято завершать по правилам: коротким итогом, утешительным выводом, обнадёживающей формулой. Но биография Гаудиныша не терпит гладкости. В ней слишком много тишины, труда, неподсвеченных шагов. Это не жизнь человека, который прожёг всё вокруг яркостью; скорее — путь того, кто умел быть стойким без зрителей, сохранять достоинство без громких слов и делать свою работу даже тогда, когда никто не смотрел.

Когда видишь Петериса сегодня, трудно представить, что этот мужчина — один из тех, кого штурмовали толпы влюблённых поклонниц. Он говорит спокойно, двигается легко, слушает внимательно. В его манере общаться нет ни тени усталости от прошлого, никакого скрытого торжества, только мягкая ясность человека, который давно перестал что-то доказывать.

Если прислушаться, главное в его судьбе — не одиночество и не потерянные годы, а удивительная последовательность. Он не стал заложником популярности, не пытался удержать молодость, не бежал за одобрением. Он просто оставался собой — и в момент, когда был звёздным красавцем, и в те годы, когда водил экскурсии по Риге, и сегодня, когда работает в театре почти полвека подряд.

То, что кажется драмой со стороны, для него — лишь честность. Он не женился не потому, что не мог, а потому что не хотел нарушать собственную логику. Он не стал отцом не потому, что обстоятельства были против него, а потому что понимал: ребёнку нужно внимание, которого он не мог дать. Он не строил жизнь по шаблону, который легко бы ему предложила популярность, а следовал внутреннему компасу — спокойному, старомодному, но удивительно точному.

Есть мужчины, чьи биографии требуют громких слов. А есть такие, чья сила — в тихой устойчивости. Гаудиныш из второго ряда. Его история — не о триумфе или падении. Она о достоинстве, которое проживает жизнь без рекламы и аплодисментов.

И всё же в нём есть что-то, что не поддаётся логике. Какая-то невидимая пружина, из-за которой люди рядом с ним чувствуют уважение раньше, чем симпатию. Какая-то недосказанность, которая делает его фигуру притягательной не как легенду, а как человека, у которого до последнего остаётся открытой дверь «возможно».

Не каждый может сказать в семьдесят один: «Если завтра встречу того, с кем захочу жить — всё ещё может быть». Для этого требуется редкий сплав твёрдости и мягкости, который нельзя сыграть на сцене, нельзя выучить, нельзя придумать.

И, может быть, именно поэтому история Гаудиныша так цепляет. Она не о рыцаре, не о сердцееде, не о герое старого кино. Она — о человеке, который прожил свою жизнь без спецэффектов, сохранив главное — способность быть собой, даже если этот путь не совпадает с ожиданиями других.

И когда слышишь, как он произносит свою спокойную фразу о том, что «всё ещё может быть», понимаешь, что это не надежда и не ностальгия. Это зрелость. Человеческая, земная, честная.

Что вы думаете: правда ли, что человек сам выбирает своё одиночество — или иногда это делает за него время?