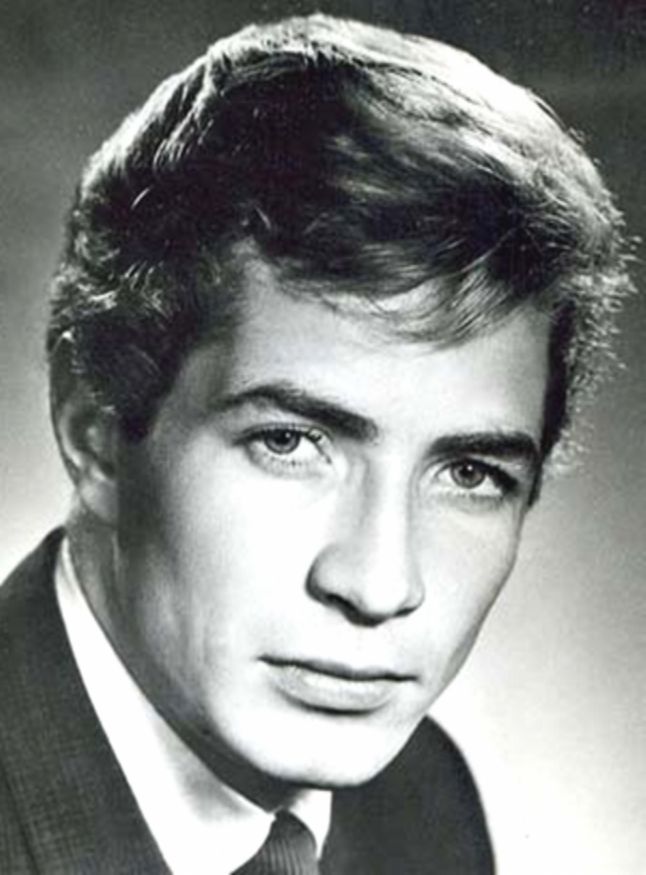

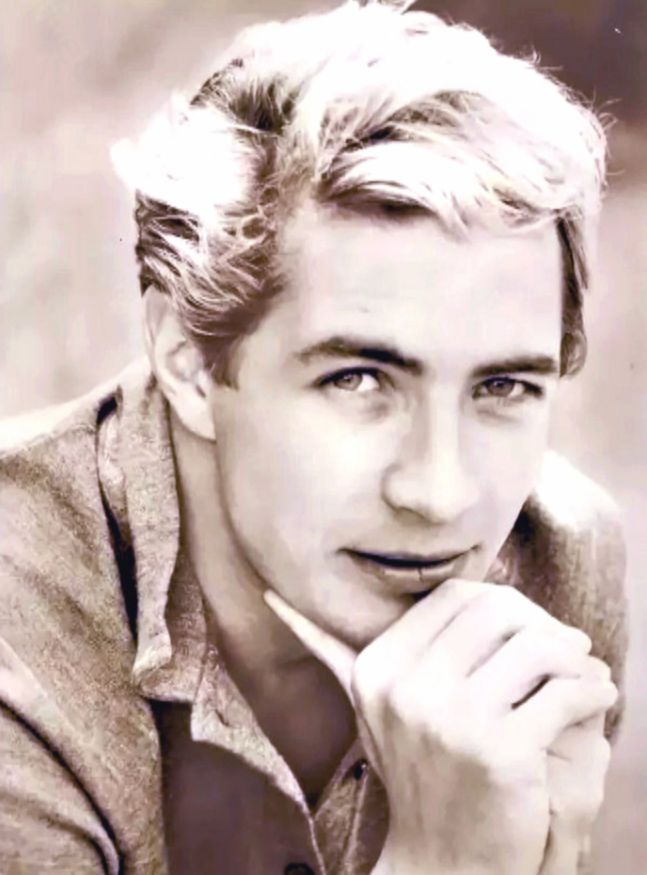

Молодой, красивый, невероятно талантливый — казалось, сама судьба предназначила ему блистательный путь. «Как же всё могло быть так идеально? Как должно было сложиться!.. Ах, судьба…» — эти горькие слова произнес о погибшем друге Александр Хочинский, его коллега по Ленинградскому ТЮЗу, чья собственная жизнь тоже оборвалась трагически.

У Каморного действительно было всё: обаяние кинозвезды, харизма, упорство и страсть к актерскому ремеслу. Природа щедро одарила его — и талантом, и статью настоящего героя. Но вместо триумфа — абсурдная гибель: пуля, выпущенная, если верить официальным сводкам, по случайности.

Но случайность ли это? При каких же обстоятельствах на самом деле погиб любимец публики, баловень удачи? Прошли десятилетия, а правда по-прежнему скрыта за завесой домыслов.

Странно другое: часть свидетелей тех событий живы до сих пор. Его вдова, кинопродюсер Ада Ставиская, наверняка знает куда больше, чем говорит. Но ни она, ни другие не спешат проливать свет на эту историю.

«Всё, что пишут о гибели Юры — сплошная ложь. Хотя правду знают многие здесь, в Петербурге…» — как-то обмолвилась в разговоре режиссер «Ленфильма» Галла Капицкая. Она отдала кинематографу полвека, хорошо знала самого Каморного и его мать, Галину Федоровну. Но и её слова — лишь намёк, а не разгадка.

Юрий Каморный родился в огне войны. Его отец — полковник Юрий Александрович Каморный, командир миномётной бригады, мать — учительница Галина Фёдоровна. Их роман вспыхнул на фронте под Старой Руссой. После демобилизации Галина отправилась рожать на Урал, в Алапаевск, где 8 августа 1944 года появился на свет будущий актёр. Отец так и не вернулся в семью.

Детство и юность Юрия прошли в заполярном Кировске, куда они с матерью перебрались в послевоенные годы. Галина Фёдоровна, преподававшая английский, все силы отдавала сыну.

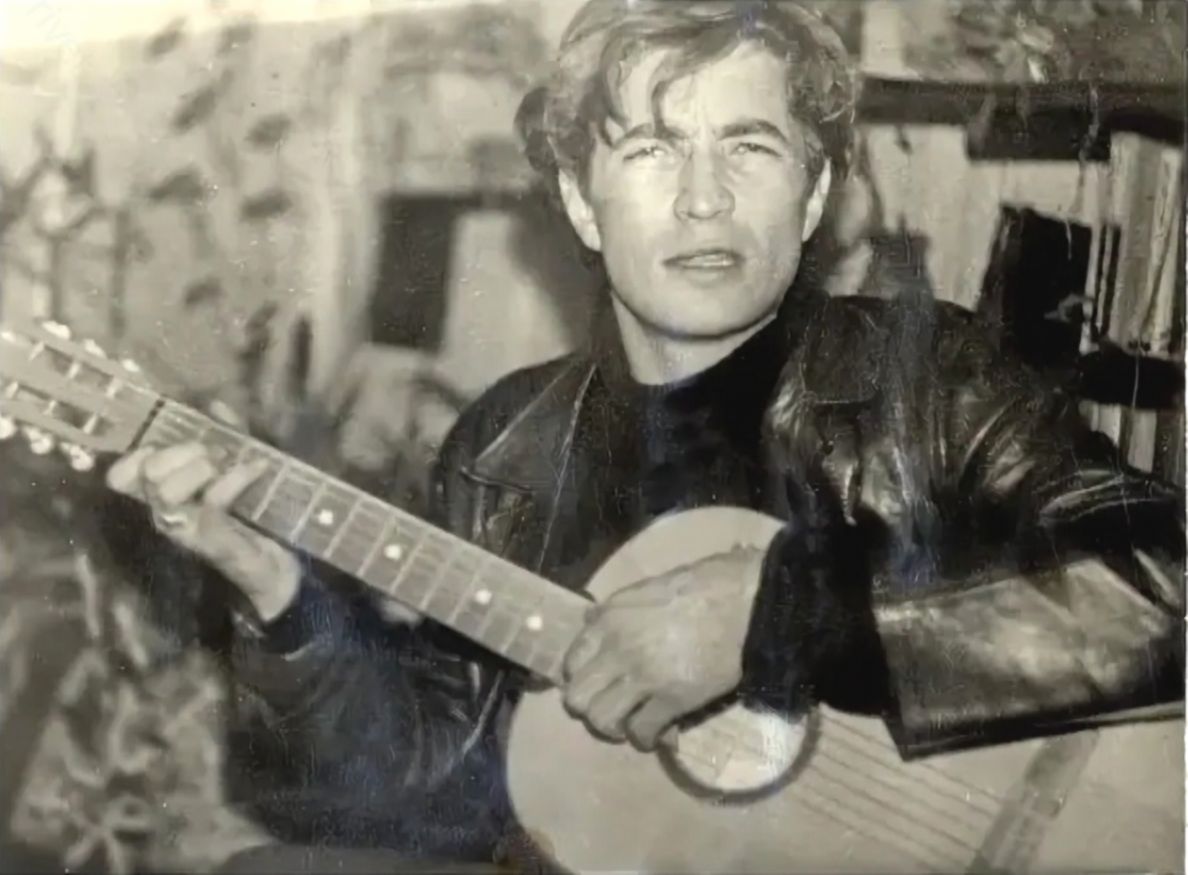

Благодаря её заботам юный Каморный в совершенстве овладел языком, пристрастился к чтению, развил артистические способности. Он выделялся среди сверстников — был обаятельным, спортивным, музыкальным, прекрасно пел и играл на гитаре с гармонью.

Ещё школьником Каморный понял, что хочет стать актёром, но после выпуска решил проверить своё призвание. Работая электриком на комбинате «Апатит», он каждую свободную минуту посвящал театральной студии при местном ДК. Эти любительские подмостки окончательно убедили его в правильности выбора.

В 1962 году он случайно оказался в ЛГИТМиКе — сопровождал друга на вступительных экзаменах. Судьбоносная встреча в коридоре с Зиновием Корогодским, педагогом и главой ТЮЗа, перевернула его жизнь: «С таким лицом и просто так зашёл?! Вы обязаны учиться на моём курсе!»

Став студентом, Каморный быстро вошёл в число любимцев Корогодского, хотя тот одинаково тепло относился ко всем своим воспитанникам. Позже мастер так говорил о них: «Это универсальные актёры, способные на любую стилистику — от психологического театра до площадного фарса.

Антонина Шуранова, Тараторкин, Соколова… Ушедшие Хочинский, Каморный — невероятно одарённые. Они все были как дети — разные, сложные, но любимые».

По традиции, выпускники Корогодского пополняли труппу ТЮЗа. В 1967 году к этой плеяде присоединился и Каморный, начав свой профессиональный путь в легендарном ленинградском театре.

Это была эпоха настоящего расцвета ТЮЗа — спектакли Корогодского гремели по всему Союзу. Секрет успеха заключался в уникальном подходе режиссёра: он не только сам ставил блистательные работы, но и давал актёрам полную творческую свободу, поощряя их собственные режиссёрские эксперименты.

В этой атмосфере Каморный быстро стал своим. В театре его ласково называли Кама, а в театральных кругах — Казанова. Коллеги обожали его за искромётный темперамент, непосредственность и, конечно, выдающийся талант.

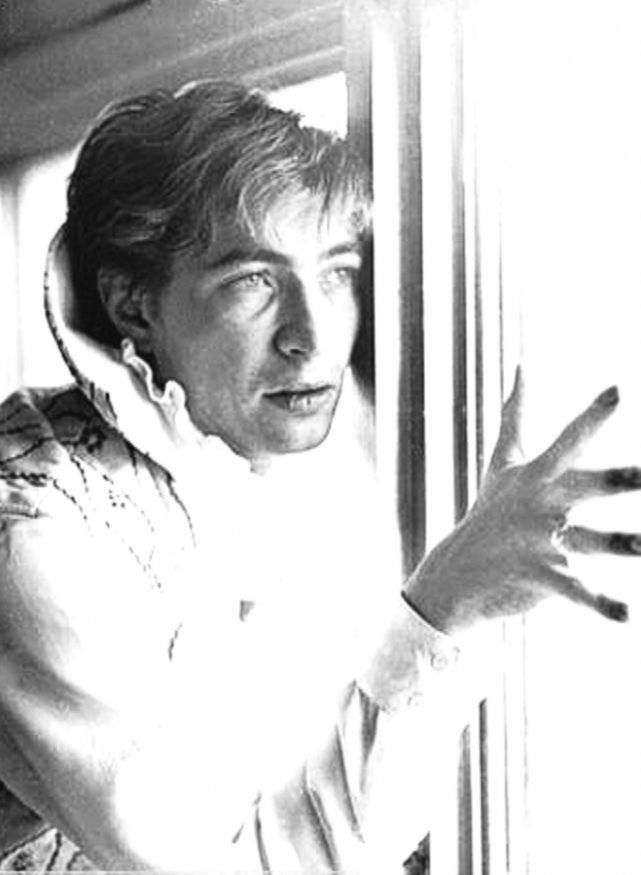

Начав с эпизодов, он стремительно выдвинулся в первые ряды труппы. Его Лаэрт в «Гамлете», декабрист Бестужев в «Глотке свободы», роли в «Хозяине», «Нашем цирке» и других спектаклях сразу запомнились зрителям.

Но настоящим триумфом стал Сысой Псоич Рисположенский в постановке Додина «Свои люди — сочтёмся». В этом образе спившегося мошенника Каморный раскрылся во всей полноте своего дарования. Спектакль собирал аншлаги, а у актёра появились толпы поклонниц, дежуривших у служебного входа.

Коллеги вспоминают его как человека невероятного обаяния — душа компании, обладатель бархатного, «сексуального» голоса, прекрасный музыкант. Зрителей он покорял абсолютной органичностью, обаянием и той особой мужской харизмой, что светилась в его голубых глазах и благородной осанке.

Хотя театр оставался его первой любовью, настоящую всесоюзную славу Юрию Каморному принёс кинематограф.

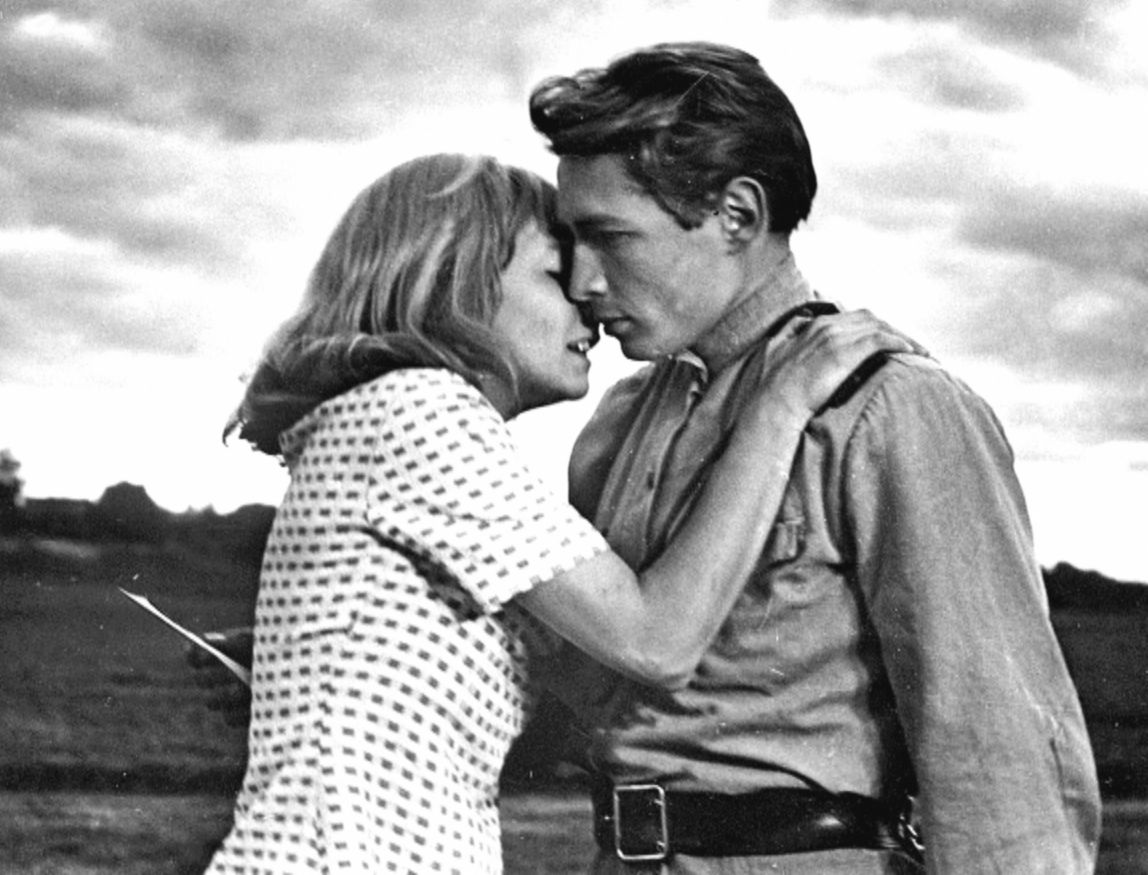

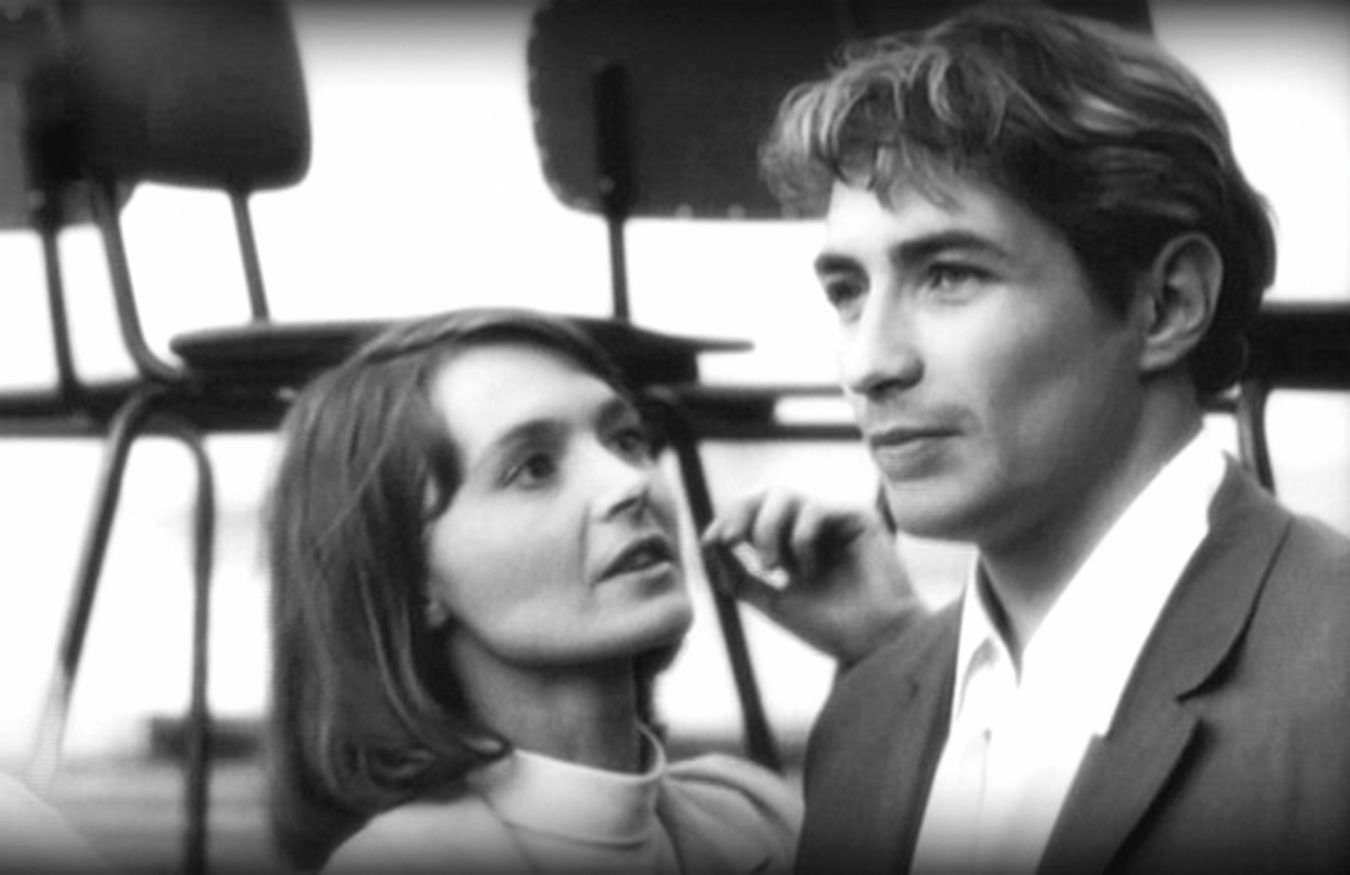

Его дебют состоялся ещё в студенческие годы — главная роль в военной драме «Зося» (1966), где его партнёршей стала польская звезда Пола Ракса. Их экранный роман мгновенно перешёл в реальность — настолько искренне и страстно выглядели молодые актёры на экране.

Съёмки едва не оборвались трагедией: после постановочного взрыва Каморного госпитализировали с тяжёлой контузией. Но едва придя в себя, он сбежал из больницы, не в силах перенести разлуку с возлюбленной.

Фильм сделал Раксу самой популярной иностранной актрисой в СССР, а Каморного — новым кумиром публики. Их роман быстро закончился, и позже Пола признавалась: «Я сразу почувствовала, что Юра — фатальный человек. А я не хотела быть заложницей судьбы». Эти слова оказались пророческими.

В последующие годы Каморный снялся в ряде знаковых картин: киноэпопее «Освобождение», лирической мелодраме «Проводы белых ночей», приключенческом фильме «Стрелы Робин Гуда». Хотя «Проводы белых ночей» из-за эмиграции режиссёра сразу положили на полку, актёрская карьера Каморного неуклонно шла вверх, укрепляя его статус одного из самых востребованных актёров советского кино.

Режиссёры буквально охотились за Каморным — он был универсальным актёром, одинаково убедительным и в образах героев-любовников, и в ролях с подлинно отрицательным обаянием. Его принципиальный отказ от дублёров становился легендой на съёмочных площадках.

«Я видел живого Каморного! — вспоминал ассистент режиссёра Борис Урецкий. — Перед ‘Освобождением’ он потребовал наездить 100 часов в танке. Когда ему сказали, что в кадре он не механик-водитель, ответил: ‘Я должен слиться с машиной’. В итоге накатал 300 часов — и в сцене под Прохоровкой был идеально убедителен».

Свои трюки актёр выполнял с фанатичной самоотдачей. Сломав ногу при прыжке с движущегося танка, он доиграл сцену до команды «стоп». Перед каждой ролью осваивал профессию персонажа: прыгал с парашютом, фехтовал, метко стрелял, выполнял цирковые элементы. Для «Голубых молний» месяц жил в казарме десантников, научившись рукопашному бою и разбиванию кирпичей ладонью.

Травмы — переломы, сотрясения — становились привычной платой за достоверность. Но ничто не могло остановить этого одержимого профессией человека, для которого актёрское мастерство было не работой, а образом жизни.

Юрия Каморного современники описывали как человека страстного и влюбчивого, способного на безумные поступки ради чувств. Ему приписывали множество романов — от громких историй с Полой Раксой и Людмилой Чурсиной до безответного увлечения Нонной Мордюковой.

Несмотря на бурную личную жизнь, актёр дважды пытался создать семью. Первый брак со студенческой любовью Ириной Петровской казался идеальным — в 1967 году у них родилась дочь Полина. Но свалившаяся на Каморного слава после «Зоси» и «Освобождения» разрушила идиллию. Бесконечные вечеринки, поклонницы и новые увлечения стали испытанием для брака.

Петровская смогла простить роман с Раксой, но не последовавшие за ним интрижки. После развода Юрий оставил семье квартиру, переселившись в театральную гримёрку. Единственное, что взял с собой — дорогую сердцу коллекцию холодного оружия.

Со второй женой, будущим продюсером Адой Ставиской, Каморный встретился в 1972 году на съёмках «Двери без замка». Молодая ассистентка с «Ленфильма» приехала на площадку с мужем-художником, но после знакомства с Юрием бросила супруга. Уже через месяц она переехала в ту самую театральную гримёрку, которую коллеги в шутку называли «каморкой Каморного».

Ада Ставиская с теплотой вспоминала их совместные годы: «Он принадлежал к редкому типу мужчин — обладал невероятным благородством и великодушием. В нём сочетались природная интеллигентность и аристократизм. Мы никогда не ссорились — Юра умел оставлять работу за порогом дома. Он жил искренне, без всякой игры, хотя был блестящим актёром».

Их брак оставался вне публичного пространства. Ставиская полностью посвятила себя мужу — сопровождала на съёмках, следила за его здоровьем, которое начало ухудшаться. Несмотря на две перенесённые операции, Каморный сохранял бешеный ритм жизни: спектакли, опасные трюки, гастроли, шумные застолья с друзьями.

В 1976 году актёр покинул ТЮЗ, перейдя в Студию киноактёра «Ленфильма», где получил комнату в коммуналке на Салтыкова-Щедрина. Этот шаг был продиктован желанием сосредоточиться на кинокарьере. 1970-е стали для него плодотворным периодом — «Птицы наших надежд» (1977), «Посейдон спешит на помощь» (1978), «Голубые молнии» и «Звон уходящего лета» (оба — 1979).

Однако существовала и другая, скрытая от посторонних глаз причина ухода из ТЮЗа. Постоянное перенапряжение и периодические запои приводили к нервным срывам — врачи связывали это с последствиями контузии, полученной на съёмках «Зоси».

«Я прекрасно понимала, что Юра нездоров, — признавалась Ставиская. — Тяжёлое детство, две серьёзные операции… Он пил, причём много. Требовал, чтобы я посвятила себя только ему. Я сопровождала его на всех съёмках, подрабатывая администратором.

Бесконечные разъезды, гостиницы, концерты… Алкоголизм был его болезнью, но лечиться он отказывался. Хотя мог внезапно заявить: «С сегодняшнего дня не пью!» — и месяцами держался. А потом — срыв…»

В те годы пьянство в творческой среде не было редкостью. Серьёзным проступком считалось лишь неявка на спектакль или срыв съёмок. Каморный, судя по всему, таких крайностей избегал — режиссёры продолжали охотно с ним работать. Не сохранилось ни одного свидетельства о его непрофессиональном поведении на площадке.

За полгода до рокового ноябрьского вечера Ставиская подала на развод. Не из-за пагубного пристрастия супруга — она продолжала опекать его даже после расставания. Причиной стал новый бурный роман Каморного, который гордая женщина не смогла простить.

Последний год жизни актёра казался многообещающим. В 1980-м он получил звание заслуженного артиста РСФСР и блестяще сыграл две контрастные роли: честного офицера в «Правде лейтенанта Климова» и криминального авторитета Маэстро в «Игре без козырей». Его герой-гангстер — харизматичный, владеющий карате, неотразимый для женщин — стал своеобразным предостережением: жизнь порой повторяет искусство.

Съемки «Игры без козырей» в Вильнюсе стали роковыми для Каморного — там он познакомился с гримершей Вандой Сапкайте, которая оказалась в его комнате в тот трагический день 27 ноября 1981 года.

В публикациях о гибели актера царит разнобой: одни пишут о вызове милиции, другие — нарколога, третьи — сотрудника КГБ. В описании сцены убийства фигурируют то нож, то кинжалы, то сабля. Пуля, по разным версиям, попадает то в бедро, то в пах, то в лоб. Некоторые даже утверждают, будто состоялся суд, где соседи якобы защищали стрелявшего милиционера.

Эти противоречия доказывают: никто из авторов не изучал материалов дела, не общался со свидетелями. Версия о «пьяном буйстве» рассыпается при одном факте — экспертиза не обнаружила в крови Каморного алкоголя. Суд над стрелявшим так и не состоялся — дело тихо закрыли.

Режиссер Галла Капицкая выдвигает другую версию: месть за дело Владимира Костина, актера, забитого милиционерами в 1975 году. Каморный выступал тогда общественным обвинителем, и осужденные как раз вышли на свободу перед его гибелью. «Слишком странное совпадение», — отмечает Капицкая, опровергая мифы о «нелюбимом соседе». Напротив, Каморный помогал соседям, а его гитару в коммуналке слушали с удовольствием.

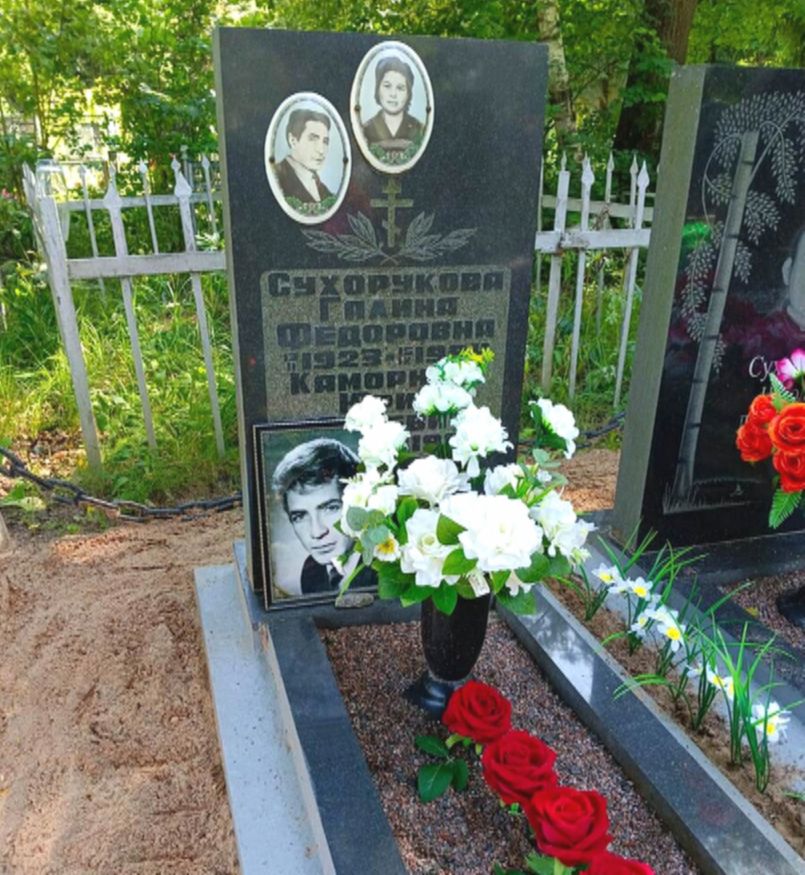

Власти явно не хотели огласки на фоне громкого «дела на Ждановской» в Москве. Прощание прошло тайно, под присмотром «товарищей в штатском». Тело перевезли в Старую Руссу, где мать актера, Галина Федоровна, ухаживала за могилой, как за живым памятником — с «бархатным» газоном и всегда свежими цветами. «Мама у Юры была удивительная», — вспоминала Капицкая, ежегодно приезжавшая на могилу друга.