Её лицо — одно из тех, что навсегда застряли в киноплёнке восьмидесятых. Девчонка с пронзительным взглядом, будто уже тогда знала, чем всё закончится. На экране ей было десять, двенадцать, максимум шестнадцать, но в каждом кадре — чувство взрослой, почти пугающей осознанности. Ольга Озерецковская не играла — она жила в кадре. И, кажется, именно поэтому её жизнь оказалась короткой, будто сожжённой изнутри этим странным огнём раннего таланта.

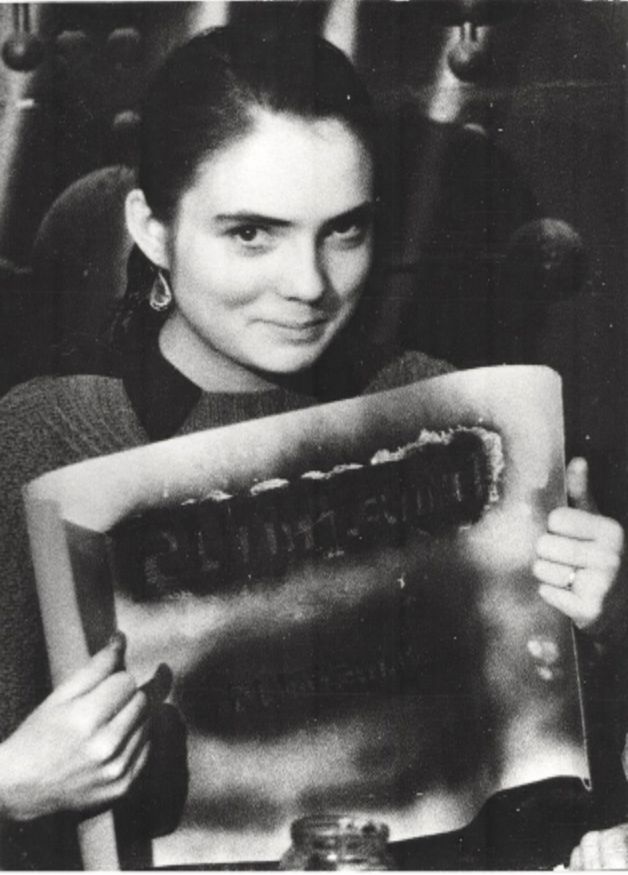

Она появилась в кино случайно — как это часто бывает с детьми, которых камера любит без всякого расчёта. Ленинград, двор, киносъёмка, ассистенты, детская непосредственность — и вдруг оказывается, что перед ними девочка, от которой невозможно отвести глаз. Таких детей не учат быть актёрами: они просто есть. Её первым экранным воплощением стала маленькая Клава Климкова в фильме «В моей смерти прошу винить Клаву К.» — и с этого всё началось. Взрослые зрители видели школьную драму, подростковую ревность и боль взросления, а в ней — редкую искренность. Десятилетняя Оля передавала эмоции так, будто прожила уже целую жизнь.

После этой роли предложения посыпались одно за другим. Казалось, советское телевидение нашло новую «звёздочку», но Озерецковская шла не по дорожке шаблонного успеха — она словно примеряла судьбы, роли, характеры. В сказке «Синяя ворона» ей доверили сразу четыре образа — и каждый звучал по-разному: Анука — резкая, Анетта — мечтательная, Нюшка — дерзкая, Анна Секретарёва — почти взрослая. В двенадцать лет она могла переключаться между характерами так, как взрослые актрисы не умеют и в тридцать.

А потом был фильм «Шапка Мономаха» — история школьной иерархии, где она играла королеву класса, холодную и надменную Марину. Играла так, что многие её сверстницы узнавали себя — и ненавидели, и восхищались одновременно. Её героини были острыми, как лезвие: немного жёсткие, немного печальные, будто изнутри уже понимали, что детство не бывает бесконечным.

Но за этой ранней зрелостью скрывалась обычная девочка из интеллигентной семьи. Отец — профессор, доктор медицинских наук, строгий, но любящий. Он верил, что актёрство — это баловство, а медицина — дело серьёзное, нужное людям. И Оля, послушная и упрямая одновременно, решила, что станет врачом. После школы она собиралась поступать в Ленинградский мединститут, но судьба — штука коварная. Баллов не хватило, зато судьба добавила кое-что другое: театр.

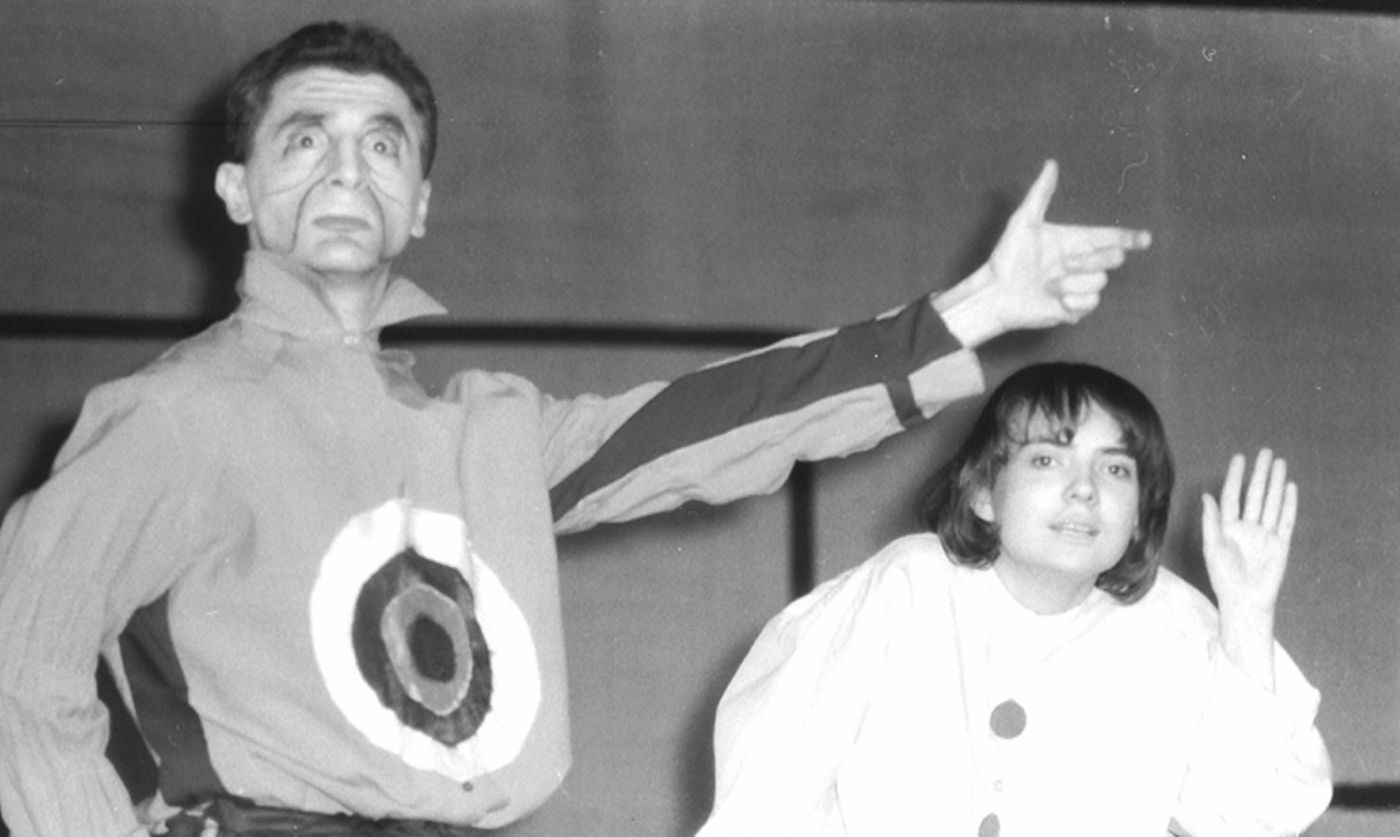

Тогда и появился «Синтез» — любительский, дерзкий, немного хулиганский театр, где собирались те, кто не мог жить без сцены. Они репетировали ночами, таскали декорации, шили костюмы, красились в гримёрках без зеркал. Там Ольга впервые почувствовала, что может быть не только актрисой, но и автором. Она играла, гримировала, спорила, командовала, смеялась. И там же встретила будущего мужа — Даниила Глушанка. Им обоим было чуть за двадцать, они верили, что мир подождёт.

В 1989-м у них родился сын Павел. А потом — что-то сломалось. Возможно, бытовая усталость, возможно, столкновение двух творческих натур, которые не умеют жить в компромиссе. Вскоре Ольга осталась одна, с ребёнком на руках, в родительской квартире, где всё напоминало о прошедших съёмках и несбывшихся планах.

Когда сын пошёл в детский сад, она снова попыталась «взрослеть» — по-настоящему, без света софитов. Устроилась секретарём в совместную фирму «Зайферт-Рёнтген» — звучало серьёзно, почти как из другой жизни. Бумаги, телефоны, деловые встречи, таблицы. Только внутри всё равно зудело то самое чувство — сцена звала обратно. Поэтому вечерами она возвращалась в театр «Синтез», словно в дыхание, без которого нельзя жить.

Театр тогда был не просто хобби. Он был убежищем для тех, кто не вписывался в логику девяностых — времени, когда всё рушилось и приходилось выживать. На фоне суеты и бесконечной погони за деньгами «Синтез» оставался островом мечты. В этом странном доме, где старые софиты пахли пылью и краской, Озерецковская снова блистала. В спектакле «Новая петербургская сказка» она играла Снегурочку — не наивную, а живую, хрупкую, чуть печальную. Голос — чистый, звонкий, будто стеклянный. Снегурочка, которая, казалось, не растает, а просто исчезнет — как-то слишком по ней.

В те годы её часто можно было увидеть спешащей по городу — в дешёвой куртке, с сумкой через плечо, вечно куда-то торопящейся. Снимков почти не сохранилось, но очевидцы вспоминают: улыбка, будто свет, и взгляд, в котором — тревога. В её тридцать не было звёздности, не было даже намёка на то, что когда-то она была кумиром миллионов школьников. Были усталость, ребёнок, работа и редкие вечера на сцене, где она, наконец, дышала полной грудью.

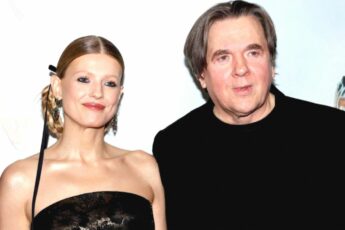

Когда в 1996-м ей предложили попробовать себя на телевидении, она согласилась не раздумывая. Питерские каналы тогда только искали свой голос — и в ней сразу почувствовали ту редкую искренность, которая не играется. Ольга готовила сюжеты, вела программы, писала сценарии. Телевизионный свет снова напомнил про кино, но это был уже другой экран — требовательный, суетный, взрослый. В отличие от детства, где всё было честно и просто, теперь приходилось улыбаться по расписанию.

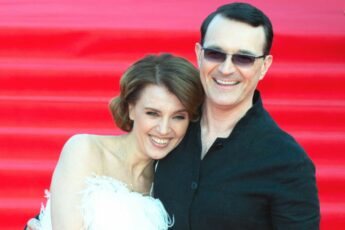

Тем не менее, её заметили. Вскоре Озерецковскую пригласили в муниципальный театр «Премьера» — снова сцена, снова кулисы, снова ощущение дома. Она играла в «Королеве карнавала» и будто снова ожила. В интервью того времени она говорила, что сцена — это не место, а состояние. Это когда у тебя есть зачем.

Но в конце девяностых в Петербурге всё перемешалось: театр, телевидение, клубы, бизнес — всё казалось возможным и опасным одновременно. И когда ей предложили стать арт-директором нового ночного клуба «Чёрная маска», она согласилась, словно в этом была новая роль.

Сначала это казалось авантюрой. Новый формат, молодая команда, блеск витрин и запах денег, которых в театре не было. Она говорила друзьям, что это временно — «разберусь с делами и вернусь». Но «временно» растянулось. Работа поглотила её полностью: ночь — как смена, утро — как пауза перед следующим шоу. Она всё ещё умела улыбаться, но всё реже появлялась на сцене.

В дневниках коллег остались записи: «Она изменилась. Стала серьёзной, будто всё время о чём-то тревожится. Не улыбается просто так». Слишком много забот, слишком мало сна, и постоянное чувство, что нужно держать всё под контролем.

Говорят, талантливые люди часто живут на износ. Ольга — именно такая. Всё время в движении, всё время «ещё чуть-чуть — и успею». Она не умела останавливаться. Те, кто знал её близко, вспоминают, как она могла на репетиции вдруг замолчать, опустить глаза, будто прислушиваясь к себе. А потом — снова улыбка, и дальше, без права на паузу.

И вдруг пауза случилась сама.

Где-то в конце 1998-го она стала жаловаться на усталость. Сначала — просто усталость. Потом — боли. Никто не верил, что всё так серьёзно: молодая, сильная, с характером. Врачам она не доверяла — странная ирония для дочери профессора медицины. Возможно, не хотела пугать родителей. Возможно, просто надеялась, что пройдёт. Но не прошло.

Официального диагноза никто так и не назвал. Родные молчали, друзья гадали: говорили об онкологии, но подтверждений не было. Она продолжала работать — до последнего. На телевидении её всё реже видели в эфире, в клубе — всё чаще за закрытыми дверями офиса. Как будто пыталась доказать себе, что ещё может, что болезнь не имеет власти над ней.

В начале января 2000-го всё оборвалось. Тридцать один год — не возраст для финала. Её не стало почти незаметно, без заголовков, без криков. Только потом стали вспоминать: девочку из «Клавы К.», ту, у которой были такие живые глаза. Те, кто видел её на сцене, писали в воспоминаниях — «хрустальный голос», «смех, будто звон капели», «она была светлая».

Её сыну Павлу тогда было одиннадцать. Он остался с бабушкой и дедом — теми самыми, кто когда-то верил, что дочь станет врачом. Парадокс: она всё равно лечила — не тела, а сердца. Через экран, через сцену, через память тех, кто вырос на её ролях.

Её биография короткая, почти пунктирная. Но в этих тридцати одном годе — удивительная полнота жизни. Девочка, студентка, актриса, мать, телеведущая, арт-директор — роли, которые не сочетаются, но именно они делают её настоящей. Она не успела сыграть взрослую женщину на экране, зато прожила её вне кадра — со всеми потерями, сомнениями и той самой внутренней добротой, которую камера чувствует без слов.

В каждом кадре с её участием — ощущение непоправимости. Как будто мы видим не просто игру, а крошечный след человека, который прожил слишком быстро. Она не успела стать легендой, но, может, в этом и есть правда: не каждый свет должен быть прожектором. Иногда достаточно свечи, чтобы запомнить лицо.

Что вы думаете: почему самые светлые люди часто уходят так рано — потому что торопятся жить или потому что живут слишком ярко?