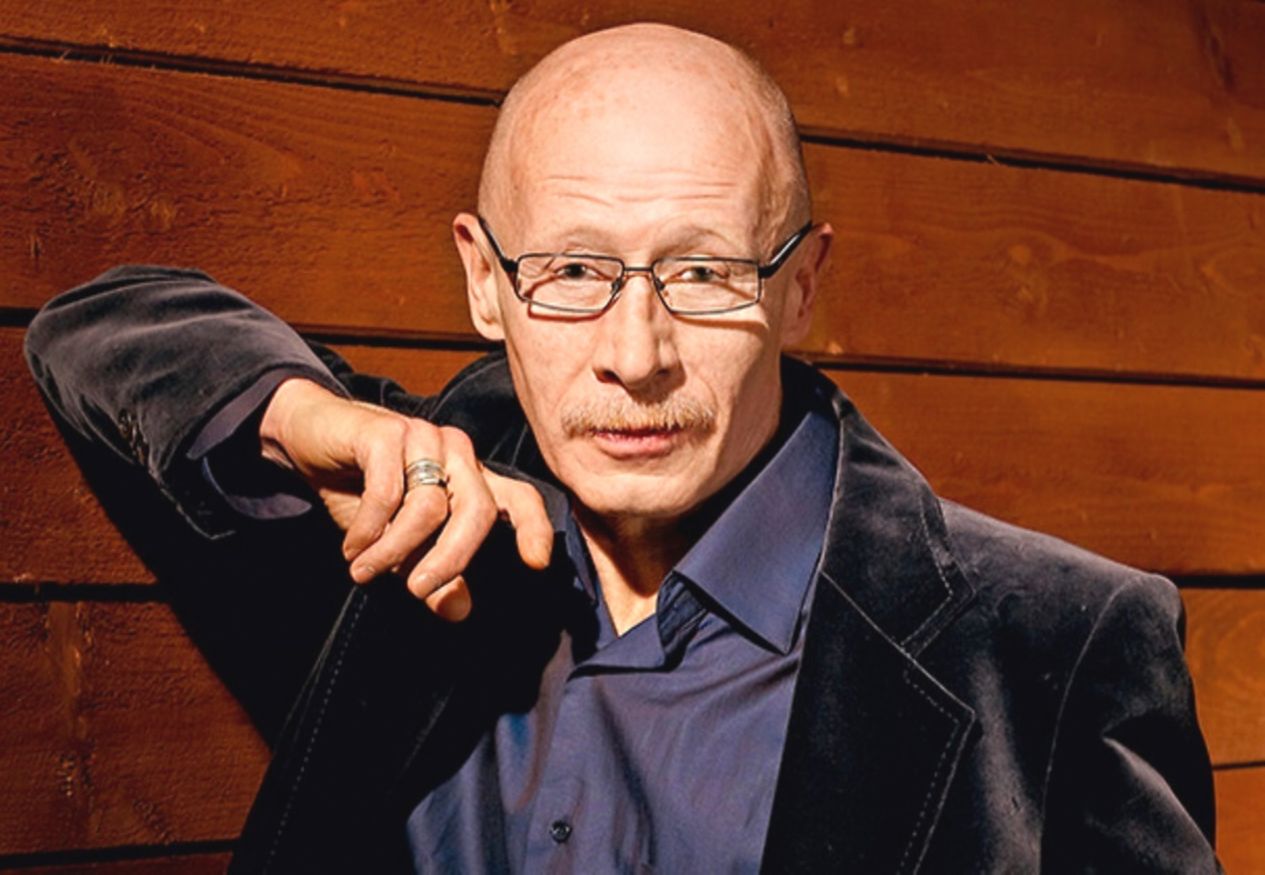

Он был не похож на звезду. Ни ростом, ни лицом, ни походкой. В нём не было той вылизанной кинематографической лоснящейся гладкости, которую принято считать залогом успеха. В метро на него могли не обернуться.

Но стоило Виктору Проскурину выйти на сцену — и все, кто сидел в зале, переставали дышать. Взгляд приковывал. Голос дробил воздух. Даже пауза между словами у него звучала громче чужих монологов.

Проскурин не играл — он жил на площадке. Сжигал себя, как сигарету, и делал это красиво, будто специально для того, чтобы зритель не смог отвернуться. При этом за кулисами он был опасным человеком. Мог вспылить, хлопнуть дверью, разбить чашку о стену и тут же — рассмеяться, будто ничего не произошло.

Его обожали зрители и опасались коллеги. Такой тип — неуправляемый, но живой, без фальши. Театр таких не любит, публика — боготворит.

Виктор родился случайно не в Москве. Мать поехала к мужу в Казахстан, в Атбасар, и родила там, чуть раньше срока. Потом семья вернулась в столицу, и мальчик с восточными глазами и московским характером вырос в подворотнях, где всё решалось не словами, а взглядом.

С детства он чувствовал, что сцена — единственное место, где ему не придётся оправдываться за себя. В четырнадцать лет сыграл первую роль — мальчишку Витьку в фильме «Орлята Чапая». Маленькая роль, но именно с неё началась зависимость: от света рампы, от аплодисментов, от чужих жизней, которые можно было прожить безнаказанно.

Он штурмовал театральные вузы, как человек, которому нечего терять. Его гоняли из всех дверей: «невзрачный», «низкий», «нет глаз». В Щукинском училище один преподаватель сказал ему: «С таким лицом вам не место на сцене». И Проскурин, говорят, побледнел, но ничего не ответил.

Просто ушёл и поклялся вернуться. Год он проработал на заводе, отстоял своё право на мечту, и всё-таки добрался до Щуки — с боем, но добрался. Не за счёт таланта, а за счёт упорства, которое многим заменяет гениальность.

Уже студентом он снимался в кино — «Белорусский вокзал», «Большая перемена», «Двое в пути». Не роли — следы. Крохотные, но оставленные твёрдой рукой. К моменту выпуска его знали режиссёры, но не знала публика.

Ему не давали играть красавцев или героев — давали людей, в которых пряталась боль, слабость, тихая злость. И он умел их показывать так, что зритель верил. Верил в дрожь руки, в усталость, в срыв, в одиночество.

Поначалу он попал на Таганку. Это звучит красиво, но для Виктора всё закончилось очередным взрывом. Проскурин не умел мириться, не умел сглаживать углы. В театре, где каждый шаг контролировали, его живость воспринимали как угрозу. После очередного конфликта он собрал вещи и ушёл. Казалось бы — всё, конец. Но в жизни таких, как он, всегда найдётся человек, способный увидеть сквозь шум.

Для Проскурина этим человеком стал Марк Захаров. Позвал в «Ленком» и дал роль Палача в «Тиле Уленшпигеле». Палач — не герой, не красавец, но Виктор сделал из этой роли магнит. Люди выходили из театра, споря — кто он, злодей или святой?

Так начались его лучшие годы.

В «Ленкоме» Проскурин прожил пятнадцать лет — как на передовой. Каждый спектакль для него был не выступлением, а сражением. Он не «играл» персонажа — он вытаскивал его изнутри себя, с мясом, с болью. В нём было слишком много настоящего для сцены, где привыкли к расчёту.

Захаров ценил его, но и с ним Виктор спорил, срывался, уходил и возвращался. Пять раз бросал театр, и столько же — жизнь. Каждый раз с фразой: «Всё, ухожу. Навсегда». И всё равно возвращался, потому что без этого огня в прожекторах не умел дышать.

На экране он был ещё сильнее. В 70-х и 80-х Проскурин стал человеком, которого знали в лицо, но редко по имени. Его герои были на втором плане, но именно они цепляли — те, кто не в центре кадра, а сбоку, но именно на них падает тень.

Пограничник Блинов из «Выйти замуж за капитана», Вожеватов из «Жестокого романса», отец из «Однажды, двадцать лет спустя» — всё это разные люди, но из одной породы: сдержанные, усталые, упрямые, с внутренним светом, который горит, но не светит.

Режиссёры говорили, что у Проскурина не было проходных ролей: он не позволял себе халтуры. Он мог поссориться на площадке, уйти в тень, но не сниматься «на автомате». Каждая фраза, каждая пауза — будто в последний раз.

Он был редким типом актёра, который не боится быть некрасивым. В нём не было ни глянца, ни позы. Он мог выйти в кадр, простуженный, с мешками под глазами, и при этом сыграть так, что красавцы рядом теряли смысл.

Проскурин был неудобен — и этим бесконечно интересен. Не умел подстраиваться под моду, не умел «держать фасон». Снимался не ради славы, а ради состояния — как будто нужно было кому-то доказать, что он вообще имеет право быть. И, кажется, доказывал каждый день.

Но за эту внутреннюю честность он платил дорого. Когда выключались камеры, Проскурин не знал, куда девать себя. В театре — конфликты, в доме — буря. Любовь для него всегда была на грани — страсть, ревность, усталость. Он не умел быть ровным, тихим, «удобным». Женщины уходили, возвращались, опять уходили. Пять браков — как пять актов одной пьесы, где финал всегда один и тот же: одиночество за кулисами.

Первую жену, актрису Ольгу Гаврилюк, он оставил ради другой — Татьяны Дербенёвой. От Татьяны ушёл к Светлане Колгановой, потом — к Ирине Смуровой, потом — к Ирине Хонде. Каждая новая любовь начиналась с огня и заканчивалась пеплом. Он был слишком эмоционален, чтобы жить спокойно. Но при этом, как ни парадоксально, умел быть верным — делу, сцене, роли. Всё остальное рушилось, а это оставалось.

А потом случилась авария.

Машина, ночь, удар. Травмы головы, переломы, операции. Он выжил, но стал другим. Проскурин, который раньше летал по сцене, теперь ходил с тростью. Паузы между словами стали длиннее, глаза — глубже. Он стал напоминать человека, который постоянно разговаривает с тенью за спиной.

Несколько лет почти не снимался, не выходил на сцену, жил как будто в полумраке — без аплодисментов, без публики, без кислорода. Театр платил ему символическую ставку — вежливый способ не забыть, но и не звать.

Многие решили, что он уже «отошёл». Ошиблись.

В начале двухтысячных он вернулся — тихо, без пресс-конференций, без громких анонсов. Просто снова стал появляться на экране. Сериал, фильм, второстепенная роль — и снова взгляд, от которого не спрячешься. Он снимался до последнего дня, даже когда тело уже отказывалось служить. Болезнь, анорексия, потом — алкоголь, потом — боль.

Но Проскурин не сдавался. Не потому, что герой. Потому что без сцены не мог. Для него существовать — значило играть.

Он таял. Не старел — именно таял, как свеча, горящая при сквозняке. Болезнь словно съедала его изнутри. Анорексия у мужчины — редкость, почти абсурд. Но в его случае всё было объяснимо: жизнь, в которой слишком много боли и слишком мало тишины, рано или поздно начинает сжигать тело. Он перестал есть, потом стал пить — не ради веселья, а чтобы хоть как-то почувствовать вкус жизни.

Вес не возвращался, силы уходили, а он всё равно продолжал сниматься. Снимался, когда не мог стоять, когда костюм висел на нём, как на вешалке. Упрямо, с тем же упрямством, с каким когда-то стоял перед приёмной комиссией Щукинского училища.

Говорят, что любовь спасает. У него она разрушала.

Последняя жена, художница Ирина Хонда, жила с ним двенадцать лет — дольше всех. Но и эта история закончилась странно, с холодом и обидой. Проскурин, привыкший быть героем, вдруг оказался зависимым, беспомощным, больным.

А когда выяснилось, что квартира оформлена на другую женщину — ту самую Смурову, — Хонда уехала. Просто собрала вещи и ушла. Он остался один. Буквально — один, в пустой квартире на Покровке, с тростью, лекарствами и старыми сценариями, в которых ещё пахло гримом и табаком.

Последние месяцы жизни он жил, как актёр, у которого отобрали сцену. Говорил, что устал, но всё равно соглашался сниматься. В 2020-м году вышло три картины с его участием — «Альтернатива», «Волк», «Чёрное море». В каждой из них он будто прощался — не словами, а взглядом. Его глаза уже не играли, они говорили. Говорили о боли, о прощении, о том, как странно — быть живым, когда всё внутри уже устало.

30 июня 2020 года его не стало. В некрологах писали сухо: «Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался после тяжёлой болезни». Сухие формулировки — как защитная реакция. Слишком много было в нём жизни, чтобы вместить её в пару строчек.

Он был неудобным. Не для прессы, не для коллег, не для системы. Но именно в этом — его сила. Проскурин жил, как умел: с надрывом, без покоя, без фильтров. Он ошибался, влюблялся, ссорился, пил, каялся, снимался, падал и снова вставал. Его не нужно оправдывать — его нужно помнить. Потому что таких актёров больше не делают: слишком искренних для индустрии, слишком гордых для компромисса.

Дочь Александра пошла по его пути. Тот же театр Вахтангова, те же сцены, те же прожектора. Она тоже актриса, мать двоих детей, жена актёра Ильи Бледного. И в этом — тихое утешение. Проскурин ушёл, но его голос остался в тех, кто умеет смотреть не глазами, а сердцем.

Он всегда играл тех, кто не сдается до конца. И сам не сдался. Просто однажды опустил занавес.

Что вы думаете — почему именно такие актёры, как Проскурин, не задерживаются надолго, будто время не выдерживает их правды?