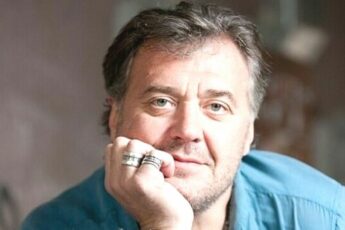

Она входила в кадр, как будто воздух вокруг начинал слушаться её. Не кричала, не завоевывала — просто стояла, и этого хватало. Свет на лице, пауза между словами, лёгкий излом губ — и зритель уже под гипнозом. Татьяна Лаврова не играла, она существовала. Слишком настоящая для того, чтобы быть только актрисой. Слишком сложная, чтобы стать просто «звездой советского кино».

Её имя сегодня звучит как примета ушедшей эпохи — когда актёры ещё не были блогерами, а роли не измерялись лайками. Но в Лавровой было то, что редко встречается даже среди великих: внутреннее электричество, искра, которая не гаснет, пока не сгорит сама.

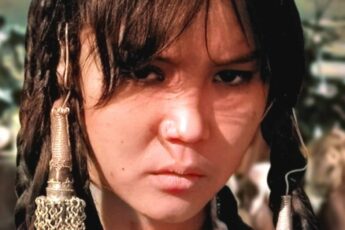

В 1961-м страна увидела её в «Девяти днях одного года». Молодая, гордая, с глазами, в которых — тревога и нежность, как две стихии. После этого фильма Лаврова проснулась знаменитой, но слава не принесла покоя. Позже она говорила с горькой усмешкой: «Моя история с кино не очень состоялась». И в этой фразе — не поза, а диагноз эпохи. У неё был талант на главные роли, но судьба — на сложные обстоятельства.

Режиссёры видели в ней женщину с характером, коллеги — актрису, которая может взорваться из-за ерунды, но через минуту обнять и рассмеяться. Одни называли её резкой, другие — ранимой. Говорили, что она умела быть хулиганкой даже в вечернем платье. В этом — весь парадокс Лавровой: холодная внешне, но внутри как неоновая лампа — вспыхивает от любого прикосновения.

В театре она быстро стала первой. В «Современнике» её любили, побаивались и цитировали. Семнадцать лет на сцене — и ни одного проходного выхода. А потом — внезапный взрыв. Ссора, обида, заявление об уходе. Классическая лавровская история: вспыльчивость вместо расчёта, гордость вместо компромисса. Она ушла, думая, что её остановят. Не остановили. Это был не просто конфликт двух женщин — Лавровой и Волчек. Это была её первая настоящая война с собой.

В кино — та же драма. После успеха она ждала новых ролей, но экран молчал. Четыре года — пустота. Потом снова вспышка: «Время, вперёд!», «Таинственная стена», «Вылет задерживается». Последняя — её пик. Там она настоящая, нервная, обожжённая. В дуэте с Заманским они выглядят так, будто весь фильм — не сценарий, а документ боли. И всё же — снова пауза, снова ожидание, снова неизвестность.

Для Лавровой кино было как неверный любовник: приходил, когда хотел, и исчезал, когда она начинала верить. Она не умела строить карьеру, зато умела жить всерьёз. С тем же отчаянным размахом, с каким входила на сцену, она бросалась и в любовь, и в боль.

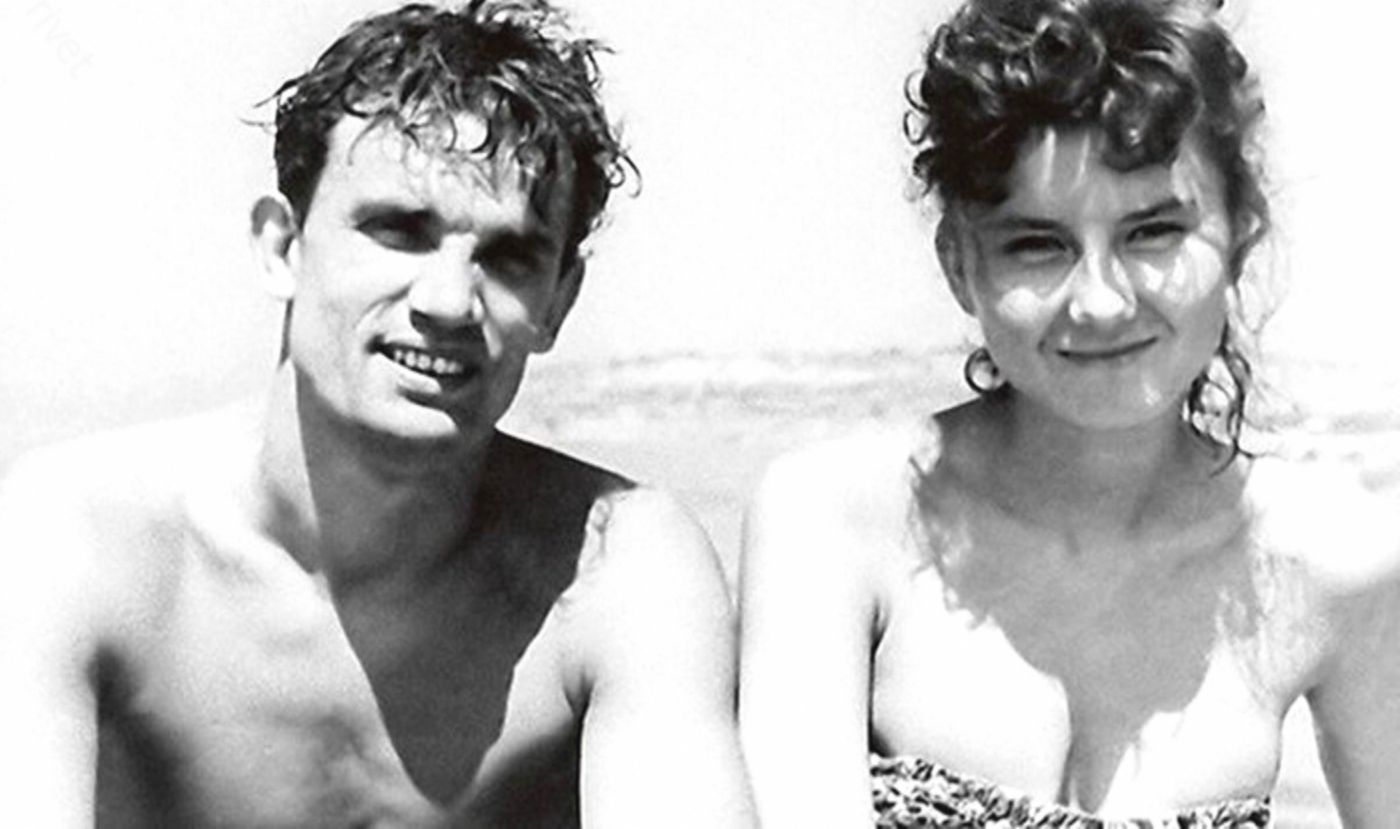

Любовь в её жизни была как сцена: всегда с прожекторами, зрителями и катастрофой на репетиции. Первым был Евгений Урбанский — кумир, мужчина редкой силы, и, как назло, женатый. Их роман знал весь курс Школы-студии МХАТ. Он ушёл из семьи, они жили в общежитии, потом у бабушки Тани. Всё казалось настоящим, пока в один день не стало — он полюбил другую. Лаврова не смогла смириться. Звонила, приходила, пыталась вернуть. Та любовь сожгла в ней всё юное, оставив лишь взрослую уязвимость.

Следующий её выбор — Олег Даль. Худой, неуверенный, пьяный и гениальный. Он не был Урбанским — и, возможно, именно это притянуло её. Там, где с первым была страсть, со вторым была боль. Сначала она спасала его, потом пила вместе с ним — не из слабости, а из отчаяния. «Чтобы ему меньше досталось», — говорила подругам. Этот брак длился недолго, но остался в памяти, как тяжёлое дыхание: ушли, но не отпустили. Даже после развода они звонили друг другу, словно боялись потерять не любовь, а свидетельство, что когда-то были живы.

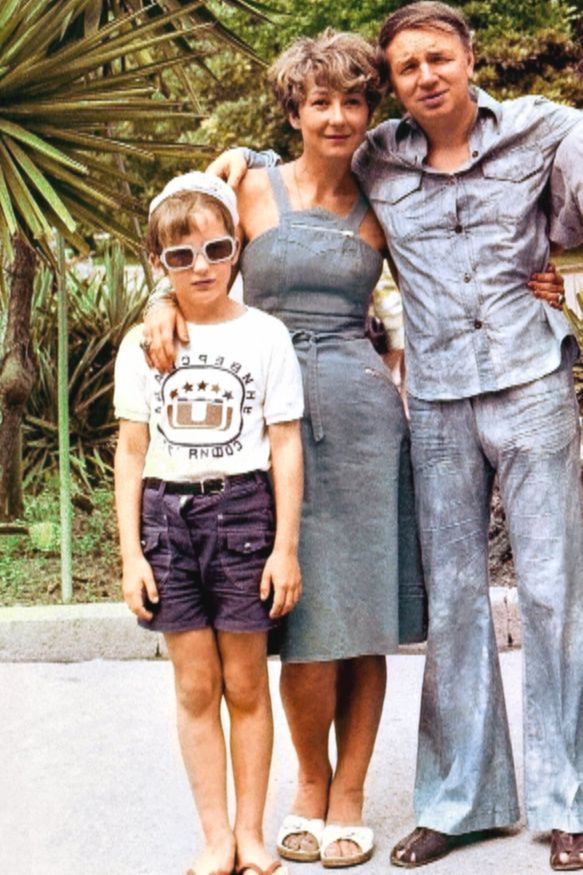

А потом — третий брак, почти попытка спрятаться от самой себя. Футболист Владимир Михайлов: человек другого мира, другой логики. Он ревновал, запрещал, контролировал. Она — боролась, потом смолкла. Их сын Володя стал единственной тихой радостью, ради которой Лаврова ещё держалась на плаву. Но когда в её жизнь вошёл Андрей Вознесенский, старый порядок рухнул окончательно.

Это была любовь из стихов — без воздуха, без сна, без хэппи-энда. Вознесенский восхищался ею, писал, обещал. Она ждала, верила, надеялась, что вот-вот — и «официальная жена» останется в прошлом. Но чудес не бывает даже у поэтов. Он не ушёл. А она осталась с пустотой, вином и бесконечными сигаретами. Говорят, именно ей посвящена «Сага» — та самая с прощальными строчками:

«Ты меня на рассвете разбудишь,

Проводить необутая выйдешь…»

Говорят, но, если вдуматься, слишком точно эти строки ложатся на её биографию, чтобы быть просто слухом.

Когда Вознесенский исчез из её жизни, в ней надломилось что-то необратимое. Сцена, где она падала с высоты на репетиции и ломала позвоночник, будто метафора всего, что с ней происходило. После операции — боль, упрямство, цигарки, таблетки, и снова сцена. А потом — дыхание, которое стало предательством. Астма, четыре пачки сигарет в день, и никакого страха. Только привычка жить наперекор всему: врачам, логике, телу.

Кино больше не звало. Режиссёры делали вид, что не забыли, но ролей не давали. Молодые актрисы пришли — свежие, гладкие, уверенные. А она — нерв, взгляд, обломанная воля — не вписывалась в новый формат. В театре всё ещё аплодировали, но она знала: это не слава, это инерция. И всё же продолжала выходить на сцену, будто без этого не могла дышать вовсе.

В последние годы она словно растворялась в дыму — буквально и метафорически. Татьяна Евгеньевна жила на Кутузовском, но квартира всё чаще напоминала декорации прошлого: пепельницы, стопки пластинок, старые афиши, немного друзей, ещё меньше звонков. Изредка кто-то навещал — бывшие коллеги, подруги по театру, старые приятели, но всё чаще визиты заканчивались одинаково: бутылка вина, длинная пауза, воспоминания, и Татьяна, засыпающая прямо за столом с сигаретой в руке.

Одна из подруг рассказывала: «Мы боялись, что она когда-нибудь загорится. Вся тахта — в дырках от сигарет. Она засыпала с тлеющей папиросой, и я думала — Господи, только бы не сгорела». И в этих словах — вся трагедия Лавровой: её не убил ни успех, ни любовь, ни даже болезнь. Её сожгло безразличие — чужое и своё.

Сын был рядом. Володи не оставлял мать, следил, просил соседей не продавать ей спиртное, но что можно запретить женщине, которая прожила всю жизнь наперекор? Она улыбалась, обещала «больше не пить» — и снова открывала бутылку, как открывала дверь в прошлое. Не ради забвения, а ради присутствия: выпить за того, кто не позвонил, за роль, которую не дали, за себя — ту, прежнюю, которую любили.

Врачи предупреждали: сердце, лёгкие, позвоночник. Она отмахивалась. «Я не собираюсь залёживаться». И действительно — не залёжалась. В начале 2007-го её госпитализировали, диагнозы множились, как плохие рецензии. Она просила никого не приходить, говорила, что скоро выйдет, и «тогда увидимся». Вышла — но не туда.

На отпевании стояла тишина, в которой не было пафоса. Просто усталость — и уважение. Не к звезде, не к трагедии, а к женщине, которая не умела наполовину. Она любила, ругалась, бросала вызов, ошибалась, возвращалась — и всё это всерьёз. Без позы, без расчёта, без защиты. Ей не нужна была «красивая судьба» — у неё была честная жизнь.

И в этом, наверное, главное отличие Лавровой от большинства актрис её поколения: она не стремилась быть легендой. Она просто не умела быть никем другим, кроме себя. Даже когда это было неудобно, больно, неприлично. Даже когда все вокруг уже играли — она жила.

Татьяна Лаврова умерла за три недели до своего 69-летия. Не дожила немного, но прожила — как будто за нескольких. Сгорая, не оставляя пепла. И, может быть, именно поэтому фильмы с ней до сих пор не стареют: в каждом кадре чувствуется человек, который не смог остаться на полпути.

Что вы думаете — можно ли в наше время позволить себе жить так же открыто, без защиты, как жила она?