Стоит лишь услышать фразу «Это энергичный танец!» — и память подбрасывает не просто кадр из старого фильма, а целую вспышку эпохи.

Словно запах сгоревшей плёнки, словно свет в зале «Мосфильма». На экране — Людмила, пышная, уверенная в себе, с глазами, в которых будто живёт мотор. Её партнёр, растерянный Афоня, пытается поймать ритм, но ритм диктует она.

И никто в тот момент не знает, что под платьем у актрисы — не просто костюм, а импровизация на грани фарса: водяные шары, заменившие грудь ради «правдоподобной пластики». Шары лопнули в разгар съёмки, окатив актрису и съёмочную группу неожиданным душем. Кино любит такие случайности — они становятся легендой, хотя на площадке тогда никому не до смеха.

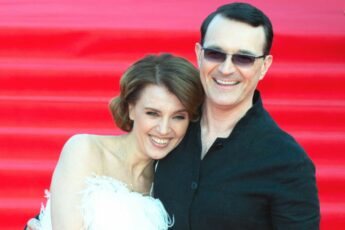

Данелия, тот самый режиссёр с мягкой иронией и хирургической точностью в деталях, умел вылавливать из жизни подлинное. Он не просто снимал — он создавал атмосферу, в которой персонажи оживали без слов. И Татьяна Распутина — актриса без громких титулов, без звёздных капризов — стала его находкой. Люда в исполнении Распутиной — не просто женщина с характером, а целый тип: взрывная, прямая, живая до костей. В каждом её движении — правда тела, не спрятанная за гримом.

После «Афони» Данелия словно не смог отпустить это чудо. В «Мимино» он вернул Распутину в новом антураже — уже не танцплощадка, а ресторан, не слесарь, а пилот, не провинция, а полёт. Та же энергия, та же хищная пластика, тот же взгляд, в котором больше жизни, чем в десятке нарисованных героинь.

Но за всем этим — судьба актрисы, для которой кино оказалось не домом, а короткой вспышкой света между двумя тенями.

Она не стала кумиром экранов, не попала в анналы «главных лиц десятилетия». После съёмок — театр, гримёрка, тесный ТЮЗ, запах пудры и дешёвого кофе. Там она играла в «Бесприданнице», в «Двух кленах», и, наверное, именно там, среди декораций из фанеры и краски, её талант обретал ту самую плотность, которую потом ощутил Данелия.

Соседкой по гримёрке была Мира Ардова — смешливая, с осанкой, с вечным сигаретным дымом в волосах. Их дружба станет ключом к другому миру.

Через Ардову Татьяна попадёт в дом, где время застыло между страницами «Золотого телёнка»: старинные книги, фотографии, дух остроумия и потерь. Именно там она встретит Илью Катаева — сына Евгения Петрова. Мужчину, выросшего на воспоминаниях о соавторе своего отца, Ильфе, и шутках, в которых всегда слышался оттенок грусти.

И вот он, человек с фамилией, впаянной в литературу, скажет актрисе ТЮЗа:

«Вы — моя королева».

Не на съёмках, не на светском вечере, а в обычной московской кухне.

Так начался союз двух людей, которых судьба будто держала в полутоне — не давая взлететь, но и не позволяя исчезнуть.

Гул за кулисами

Они не были богемной парой в глянце. Их мир пах гримом, пылью сцены и недописанными партитурами. Он — композитор, сын писателя, с генетическим талантом к мелодии и лёгкой самоиронией. Она — актриса без фанфар, с нервом и темпераментом, который не всегда умел прятаться за роль.

Брак Татьяны Распутиной и Ильи Катаева был тихим сговором двух романтиков, которые не дождались своего часа на сцене. В их доме звучала музыка, смех, и — редкий в артистической среде случай — настоящая верность.

Пиком её кинокарьеры стала роль в «Зиме в раю». Не кассовый хит, не культовая лента, но для Распутиной — вершина: наконец — не эпизод, не фон, а главная героиня. Та самая возможность прожить на экране не карикатуру, а судьбу.

Он писал музыку — иногда для театра, иногда просто «в стол». Но однажды всё сошлось: Валентина Толкунова спела его романс «Стою на полустаночке…» — и миллионы советских кухонь застыли на мгновение.

В этой песне было то, что не объяснишь словами: тоска, простота и чистота, которой уже не верят, но всё ещё ищут.

Эти двое, Распутина и Катаев, словно жили внутри этой мелодии — между строчками, где не про славу, а про верность, где за смирением прячется достоинство.

А потом пришли девяностые. Те самые, что рушили не только системы, но и внутренние опоры. Для актрисы, привыкшей к сцене и вниманию режиссёров, новая эпоха обернулась тишиной. Роли исчезли. Театр стал выживать. Телевидение проглотило внимание зрителя.

Для композитора, писавшего нежные романсы, тоже не осталось места — нужны были джинглы, рекламные заставки, бит.

И тогда они решились — уехать.

Америка встретила их холодом возможностей. Голливуд никому ничего не должен — особенно женщине, чей «энергичный танец» давно стал антикварной шуткой. Там не знали, кто такая Людмила из «Афони», и никто не собирался узнавать.

Их рай оказался буквальным миражом. Но упрямство у Татьяны было врождённым.

Вскоре в Нью-Йорке зазвучал знакомый голос. Радио на русском, эфир для эмигрантов — и вдруг:

— С вами Татьяна Распутина.

Так она вернулась к людям — не лицом, а голосом. Голос стал новым телом, новой сценой. Он звучал в такси, в лавках на Брайтон-Бич, в квартирах, где пахло борщом и тоской по дому. Люди узнавали её по тембру, а не по имени.

Её радиопрограмма длилась почти десять лет — как дыхание эмиграции. Распутина рассказывала о старом кино, о Москве, о театре, будто шептала в ухо каждому, кто скучал. Для тех, кто не вернулся, она стала тем, кто ещё помнит.

Но болезнь не спрашивает, где ты и кто ты.

Онкология — диагноз без переводчика. В шестьдесят лет, когда казалось, что за океаном они наконец нашли хоть какую-то опору, врачи поставили приговор.

Деньги уходили на лечение, силы — на то, чтобы не сдаваться.

Она умерла в 2003 году, оставив после себя не только фильмы, но и голоса людей, которые до сих пор вспоминают:

«А помнишь, как Распутина вела программу на радио?»

Её муж исполнил последнюю просьбу: перевёз урну с прахом в Тверь, к могиле её матери. Через шесть лет умер и он — тихо, без скандалов, без газетных некрологов.

Дочь Татьяны и Ильи, Екатерина, осталась в Москве — как будто кто-то должен был остаться, чтобы сохранить связь с землёй. Пока родители строили новый дом за океаном, она выстраивала свой — скромный, но устойчивый. Не актриса, не музыкант — монтажёр на телевидении, человек, который работает в тишине и делает видимым чужое лицо, чужой сюжет. В этом было что-то символичное: дочь двух артистов, каждый из которых мечтал о признании, сама выбрала жизнь в тени. Но именно она удержала фамилию от растворения.

Екатерина воспитала троих детей. Старший, Пётр, работает инженером-конструктором по декорациям в театре — строит сцены, по которым когда-то ступала его бабушка. Средний, Василий, связал жизнь с кино, словно продолжая тот самый невидимый диалог между поколениями, а младшая, Софья, ушла в бизнес — единственная, кто не связал себя с искусством, но, как говорят, унаследовала от бабушки её прямоту и характер.

Семья осталась в России, и, возможно, именно это — настоящее продолжение Распутиной. Не роли и не слава, а корни.

Татьяна никогда не была создана для громких триумфов. Её природа — земная, живая, без позы. Даже в «Афоне» её Люда притягивает не красотой, а свободой: она не пытается понравиться, не играет — живёт. В этом, пожалуй, и есть секрет, почему спустя полвека зритель помнит именно её, а не десятки безупречных красавиц той эпохи.

Она — не образец, а человек. Та, что может расплакаться, вспыхнуть, смеяться сквозь слёзы. Такая женщина, которую хочется обнять, но страшно — обожжёт.

Когда смотришь кадры «Мимино» — сцена в ресторане, музыка, лёгкая неуклюжесть, — понимаешь: Данелия не просто повторил удачную находку. Он, похоже, тосковал по живому. В мире кино всё чаще появлялись отрепетированные лица, актрисы «по стандарту», а Распутина была антигламурна. В ней была правда. Не глянцевая, не академическая, а человеческая, неловкая и потому притягательная.

В её жизни не было бурных романов с продюсерами, громких заголовков, скандальных интервью. Она не знала, как себя рекламировать — да и не пыталась. Возможно, именно поэтому с ней так легко себя соотнести. Это не судьба «звезды», а судьба женщины, которой пришлось выживать, искать, ошибаться и начинать снова.

Из актрисы — в радиоведущие. Из московской сцены — в нью-йоркскую комнату со старым микрофоном. Из экранного света — в тёплый, узнаваемый голос, который звучал по ту сторону Атлантики.

Русские эмигранты узнавали её в магазине по тембру, не верили своим ушам. Подходили, благодарили, просили сказать пару слов. И она — говорила. Не о ностальгии, а о мелочах: о запахе московского снега, о шуме троллейбуса, о том, как режиссёр Данелия однажды сказал, что «талант — это умение быть собой, даже когда страшно».

Это была её философия. Не актёрская, человеческая.

Последние годы она жила тихо. Без фотографий в журналах, без юбилеев, без интервью. Возможно, единственное, чего ей хотелось — чтобы голос не замолк. Радио стало её сценой, а микрофон — зеркалом, в котором отражалось всё: прошлое, надежды, боль, и, наверное, любовь к жизни, которую она не переставала ощущать.

Даже в болезни, говорят, она не жаловалась. Сохраняла ту самую интонацию — мягкую, с лёгким смешком, будто всё происходящее можно пережить, если не терять самоиронии.

После смерти её имя почти исчезло из медиа. Но вот странная вещь: память о ней не ушла. Её кадры до сих пор гуляют по интернету, сцены цитируют, а её «энергичный танец» остаётся символом советской женственности — не театральной, а живой.

Каждый раз, когда этот эпизод появляется на экране, люди улыбаются. Они не знают, что за смехом актрисы — холод воды из лопнувших шариков, тяжесть манки в белье, морской узел на спине, закреплявший импровизированный костюм.

Но именно это и есть кино: за минутой экранного веселья — недосказанная усталость, за смехом — достоинство.

Распутина прожила жизнь без громких наград, но с внутренней правдой. Возможно, она даже не догадывалась, что стала частью культурного кода. Люди, родившиеся через сорок лет после выхода «Афони», не помнят имён всех актёров, но помнят её фразу — «Это энергичный танец!».

Фраза, ставшая паролем времени, когда эмоции не играли, а случались.

Сейчас, когда кинематограф всё чаще превращается в производство картинок, вспоминать о таких, как Татьяна Распутина, — почти акт сопротивления. Она была несовершенной, непредсказуемой, смешной, слишком настоящей — и этим дорога. Её жизнь — доказательство того, что артист может быть велик не количеством ролей, а глубиной одной-единственной.

Она не стала легендой, но осталась откликом. Как звон старой радиозаписи, как хрипловатая нота в песне Катаева, как след танца, после которого в зале пахнет электричеством.

И, может быть, в этом — настоящая победа. Не громкая, но честная.

Что вы думаете: важнее ли для актёра прожить короткий миг подлинной славы — или долгую жизнь, в которой его помнят не за роли, а за человечность?