Её лицо помнили все, но почти никто не называл по имени. Та самая тётка из соседнего подъезда, проводница в вагоне, продавщица с лёгкой грубостью и добрым взглядом — Валентина Березуцкая была в каждом втором советском фильме. Только титры редко вспоминали, кто она такая.

В ней не было экранного лоска — ни позолоты, ни глянца. Простая, чуть уставшая женщина из народа, с прямыми плечами и живыми глазами. Она не играла, она просто жила — на площадке, в кадре, в очереди за хлебом. Её героини не выходили на красные дорожки, они жили в коммуналках, ездили на электричках, ругались с мужьями, смеялись сквозь слёзы. И зритель узнавал в них себя — потому и любил.

Березуцкая родилась далеко от Москвы, в курском селе Спасское, где на всех хватало только труда и хлеба. Отец — красноармеец, мать — многодетная женщина, которую война научила не плакать вслух. Семья металась по стране, как перекати-поле: Сибирь, Приморье, потом Корея — служба отца забрасывала их всё дальше, пока в Пхеньяне Валя не закончила русскую школу. В её жизни не было ничего прямолинейного — всё шло кругами, через переезды, адаптацию, разлуки. Может, поэтому она умела держаться на ногах — не с привычной актёрской грацией, а с тем внутренним равновесием, что бывает у людей, видевших перемену ветра и лица нужды.

Во ВГИК она поступила уже взрослой, почти двадцатилетней. Без протекций, без «киногеничности» — просто потому, что умела смотреть так, будто за её спиной настоящая жизнь. Режиссёры это чувствовали: на четвёртом курсе её позвали в массовку фильма «Об этом забывать нельзя». Валентина стояла в кадре всего несколько секунд — студентка, толпа, эпизод. Но даже там, среди десятков лиц, она умудрилась быть живой. Потом пошло одно за другим — соседка, санитарка, дежурная, член бригады. Безымянные женщины, без которых кино всё равно не существовало.

Она никогда не обижалась на отсутствие главных ролей. В её устах это звучало просто: «С моей физиономией звездой не станешь». Но то, что она называла «физиономией», зрители воспринимали как достоверность. Березуцкая не притворялась «тёткой из народа» — она ею была. Она знала, как пахнет доильное ведро, как шершаво скрипит железная кружка, и как от этого мира никуда не уйдёшь. Когда коллеги горели страстью на экране, она честно признавалась, что играть любовь не умеет — стыдно. Зато играла жизнь так, как другим и не снилось.

Режиссёры её обожали. Когда в массовке требовалась та, кто одним взглядом создаст атмосферу настоящей деревни, настоящего завода, настоящей боли — звали Березуцкую. Она шутила, что работает за всех и за всё кино сразу. И, возможно, была права: две сотни фильмов, почти каждая вторая картина — знакомое лицо. Без наград, без заголовков, без скандалов. Просто труд — бесконечный, тихий, упорный.

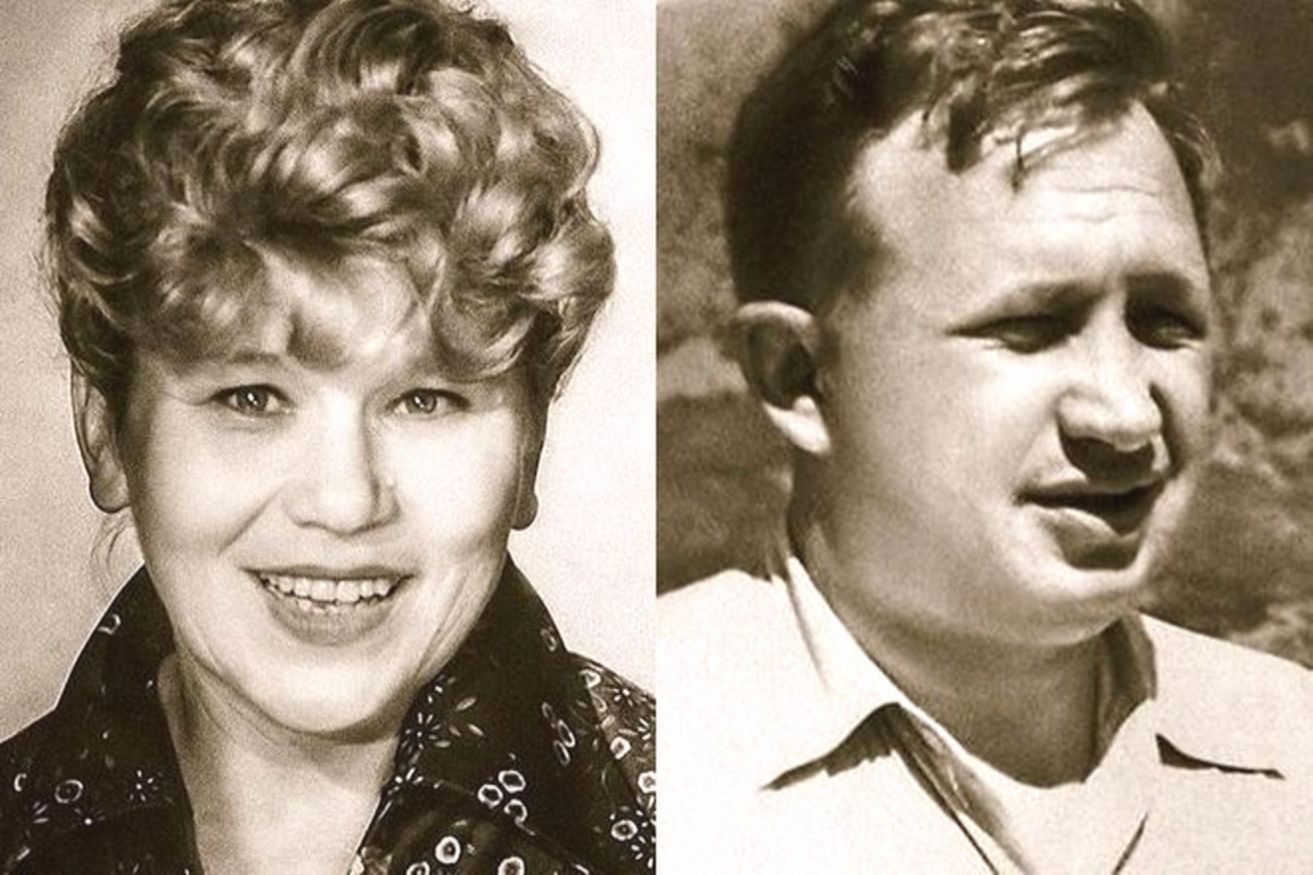

А дома ждали письма от родителей, тревожившихся, что дочке уже двадцать пять, а замуж так никто не зовёт. «Когда же ты, Валька, людей порадуешь?» — писала мать. И Валентина «порадовала»: однажды привела знакомиться с семьёй мужчину почти вдвое старше себя — 47-летнего директора киностудии Владимира Агеева. Трижды разведённого, с животом и глазами, в которых жила усталость, а не блеск. Родители ахнули. Мать сказала жёстко: «Весь лес прошла — дерева не нашла?»

Но Березуцкая выбрала не внешность. Она выбрала тепло. Агеев оказался человеком редкой доброты — таким, что даже скептичная мать позже признала: «дочка не ошиблась».

Их брак был без громких жестов, но с редким взаимным уважением. Она называла его «мой настоящий мужчина», он отвечал просто — «моя лучшая роль». Они прожили вместе тридцать три года. А потом его не стало — и началась другая жизнь, в которой свет софитов сменился холодом коммунального вечера.

После света — темнота, в которой она всё равно улыбалась

Когда умер Владимир Агеев, жизнь Валентины будто потеряла звук. Без него всё стало тише, серее, холоднее. Но она не позволила себе разойтись по швам. Продолжала сниматься — как будто и не осиротела, будто тот прежний мир, где они вдвоём обсуждали сценарии за кухонным столом, всё ещё существовал. Только теперь чайник кипел в пустой кухне, и реплики она проговаривала сама с собой.

Она знала: у актрисы нет права на слабость. Особенно у такой, как она — без «звёздной страховки», без контрактов, без личного водителя. Её не снимали в глянце, не приглашали на приёмы. Но на «Мосфильме» все знали: если надо быстро, честно, без фокусов — зови Березуцкую. Она придёт.

В девяностые такие люди спасали кино. Когда павильоны остывали, режиссёры исчезали в кооперативах, а актёры торговали кассетами, Березуцкая продолжала играть. Не из тщеславия — из необходимости. Только платить перестали: зарплату выдавали то капустой, то обещаниями, то с задержкой в полгода. Она смеялась: «Ну что, девочки, сегодня премьера — в холодильнике пусто, зато я опять в титрах!»

А потом наступили времена, когда и смех застревал в горле.

Дочь Полина — та самая, ради которой она жила — к тому времени уже закончила экономфак ВГИКа, работала бухгалтером на «Мосфильме». Умная, красивая, добросовестная. Но новая эпоха не щадила никого: весь руководящий состав выгнали, работы не стало. Полина металась между детьми и долгами. Тогда мать, с её крошечной пенсией, стала настоящим спасением. Отдавала всё — буквально всё.

А дальше началась школа выживания.

Однажды Березуцкая с подругой Тамарой Носовой отправилась на рынок. Не покупать, а «торговать мордами» — так они называли этот странный ритуал. Торговцы узнавали знакомые лица, охотно накладывали овощи и фрукты в авоськи, улыбались: «Наши артисты, угощайтесь!» Валентина благодарила, а потом дома долго молчала. Не от унижения — от осознания, как быстро мир забыл тех, кто когда-то был его совестью.

По выходным был другой «заработок». Вместе с актрисой Антониной Кончаковой они ходили к оврагу у реки Сетунь, где по вечерам отдыхала золотая молодёжь. После пикников оставались бутылки. Когда машины уезжали, старые актрисы выходили из тени — тихо, с мешками, как героини своего собственного фильма. Утром стеклотара превращалась в пару сотен рублей. На них можно было купить хлеб и молоко — и снова улыбаться в кадре.

Иногда звонили из «Мосфильма»: требовался эпизод на два слова — «беру». Иногда предлагали агитацию — ходить по квартирам с подписными листами. «Тоже роль», — шутила она. Но настоящим праздником были рекламные съёмки. Там хоть платили, хоть колбасу давали.

Так проходили годы — без жалоб, без пафоса. Её поколение не умело ныть. Научилось выживать и шутить. А потом вдруг случилось чудо: режиссёры вспомнили, что где-то есть настоящие актрисы, те, кто умеет играть не лицом, а душой.

В 2003-м ей позвонили и предложили главную роль — старуху Фёклу в фильме «Старухи». После двухсот эпизодов — наконец имя в афише. Она пришла на площадку, как в храм. Работала, не жалея себя. Когда картину показали, зал встал. На следующий год — номинация на «Нику».

На церемонии она держала тяжёлую статуэтку, словно ведро молока. «Пять килограммов славы», — пошутила. «А деньги где? У Михалкова на “Орле” дают!» — спросила у Басилашвили, и весь зал засмеялся. Потом ей стало плохо — давление зашкалило, скорая, больница. «Головокружение от успехов», — шутила позже.

Но за этой иронией стояла усталость. Не от жизни — от её веса.

Когда уходит свет, остаётся тепло

Казалось, испытаний хватило. Но жизнь не умеет останавливаться вовремя.

Через десять лет после «Ники» в дом Валентины Фёдоровны снова пришла беда. Диагноз дочери прозвучал тихо, почти буднично: онкология. Последняя стадия. Врачи не обещали ничего — даже смысла в операции не видели. Она слушала, кивая, будто речь шла не о Полине, а о чужой женщине где-то за стеной. Потом просто встала, пошла домой, достала из шкафа одеяло и легла рядом с дочерью.

При Полине она не плакала. Ни разу. Только гладила по руке и рассказывала истории со съёмок — о смешных реквизиторах, об актрисах, которые спорили из-за грима, о том, как однажды собака сорвала дубль и все упали со смеху. Дом наполнялся голосами, будто из старых фильмов, где финал всегда добрый. А потом она уходила в кухню, закрывала дверь и давала волю слезам.

Полина догадалась. И утешала мать — как будто поменялись местами.

Когда дочь ушла, Валентина Фёдоровна будто сжалась вдвое. Её не сломили ни война, ни бедность, ни 90-е — а тут не осталось даже того тихого упрямства, что всегда держало её на ногах. Но рядом была семья — внуки, правнуки, зять, ставший сыном по сути. Он не оставил её ни на день: возил к врачам, покупал лекарства, слушал истории о «Мосфильме» и смеялся в нужных местах. Она благодарила его за каждое внимание — просто, без слёз, как человек, понимающий, что чудеса совершаются руками близких.

Её квартира была похожа на музей тишины: старые афиши, стопки сценариев, портрет мужа на стене, рядом — фото Полины. Внуки бегали по комнате, а она глядела на них и будто всё понимала: жизнь не кончается, пока есть кому её продолжать.

Летом её увозили на дачу. Там, среди травы и запаха огурцов, она снова становилась собой — простой женщиной из народа, у которой всё болит, но сердце ещё бьётся. Она сидела на веранде, щурясь на солнце, и говорила внукам:

— Вот смотрите, кино — это не про богатых и не про красивых. Это про тех, кто живёт по-настоящему.

И смеялась своим фирменным, чуть сиплым смехом, будто смеялась не над словами, а над самой смертью.

Она дожила до 86 лет. Умерла спокойно, без шума, без газетных полос. Просто перестала дышать в доме, где всё напоминало о любви. Смерть, как и жизнь, не сделала из неё «звезду» — только ещё раз подчеркнула, как редко встречаются люди, не нуждающиеся в аплодисментах.

Когда теперь пересматриваешь старое советское кино, в каждом втором фильме мелькнёт её лицо — простое, живое, родное. Она появляется на секунду, говорит пару слов — и будто оживает прошлое: честное, без позы, без грима. Та самая страна, где уважали труд и знали цену доброте.

Березуцкая никогда не была первой в титрах, но осталась первой в памяти тех, кто видел в кино не красивых, а настоящих. В этом — её бессмертие. Без орденов, без мемуаров, без больших слов. Просто женщина, которая не притворялась.

Валентина Березуцкая прожила жизнь без шума, но с редкой внутренней силой. В эпоху, где принято громко рассказывать о себе, она просто делала своё дело — честно, без лишних слов. И, может быть, именно поэтому её лицо стало частью того кинематографа, который нельзя забыть.