У каждого города есть свои тени — тихие, упрямые, цепкие. Они переживают десятилетия, не спорят с судьбой и всё равно делают своё. Им не ставят памятники, не поют гимны. Иногда им даже не оставляют имени в титрах. Но странное дело: именно они и формируют тот нерв эпохи, который так отчётливо чувствуешь, когда смотришь старые фильмы.

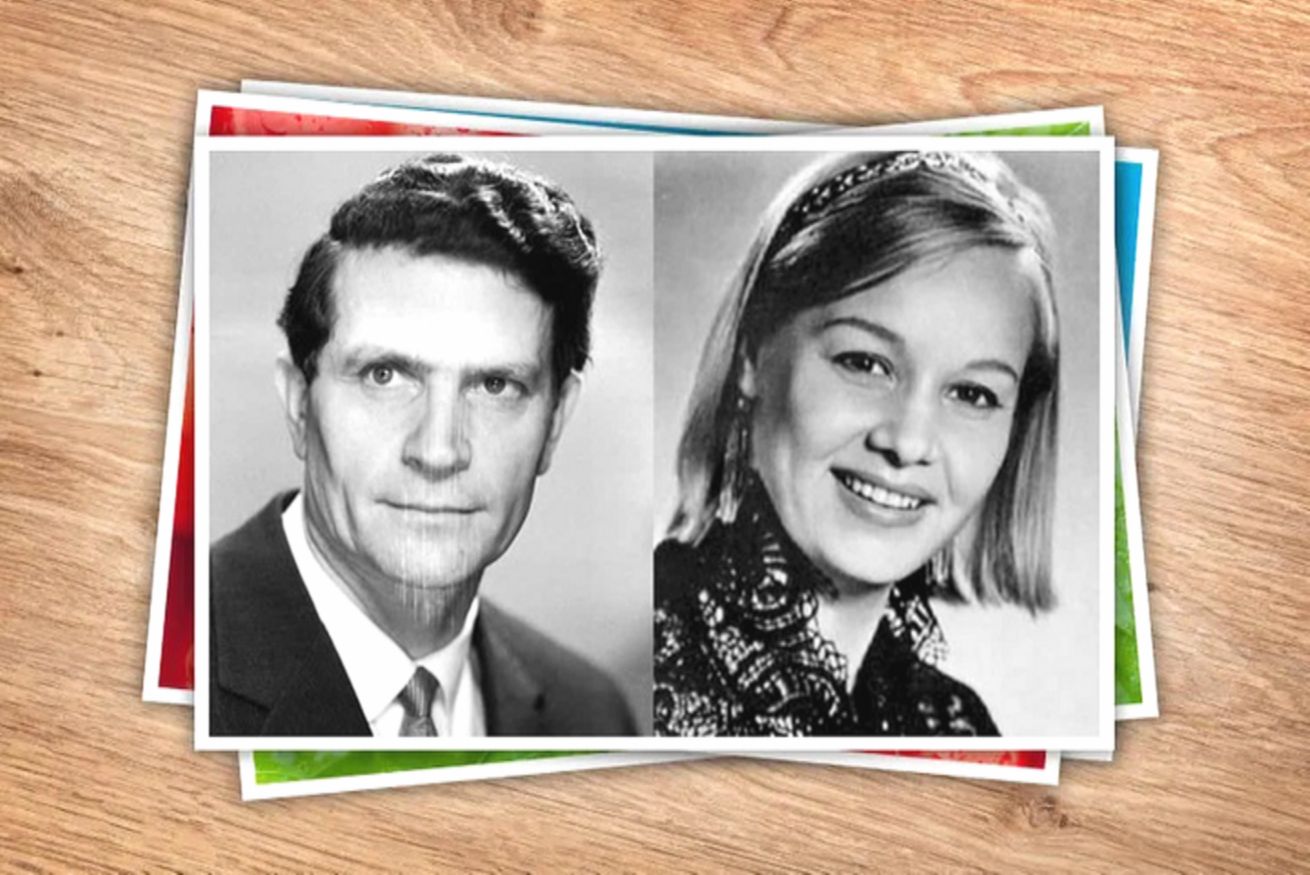

Ия Арепина — одна из этих теней. Не звезда масштаба площади, не легенда, которой хлопают со сцены. Но женщина, которая своим появлением на экране умела перевести зрительный зал в тишину. С ней происходило то редкое — будто в кадр внезапно попадала настоящая жизнь: без позолоты, без схем, без заранее заученных жестов.

Её путь начался там, где, казалось бы, ничего не могло вырасти — ни амбиции, ни актриса, ни надежда. Многодетная семья, разодранные коленки, хлеб по праздникам — набор, от которого другие ломаются. А она — наоборот: будто упёрлась в реальность так крепко, что у судьбы просто не осталось вариантов, кроме как уступить.

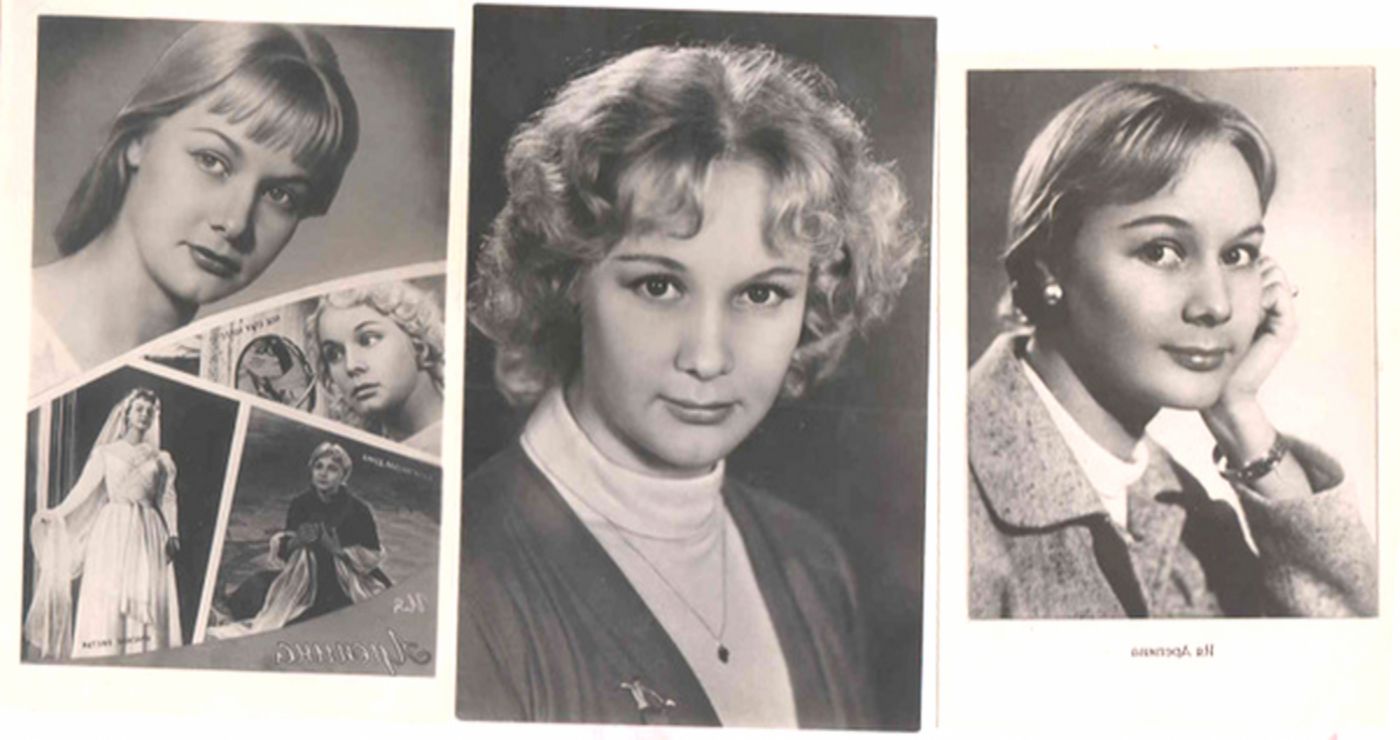

Девочка с голодным детством выбрала профессию, в которой никто ничего не гарантирует. Но упрямство, как известно, тоже бывает талантом. Она смотрела каждый фильм, который привозили в местный ДК, и рассылала свои фотографии во все театральные вузы страны. Не потому что верила в удачу — а потому что другого пути для себя не оставляла.

И когда эта тихая война с обстоятельствами привела её в Москву, произошло почти анекдотичное: в приёмную комиссию ВГИКа вошла блондинка в нелепых хвостиках, в шерстяных носках, с чёрными бровями, нарисованными так смело, словно это был вызов самой столице. Она взяла монолог Павла Власова — и начала его так бескомпромиссно, что комиссия сгибалась от хохота.

Но смех тут же обернулся решением: принять единогласно.

Иногда ключ к дверям — не элегантность, а искренность. У Арепиной она была абсолютной.

Дальше всё развивалось быстро и точно. Последний курс — и главная роль в «Большой семье». Бесстрашная молодость, широкая грудь вдохновения, готовность работать сутками — и внезапно вокруг неё начали собираться режиссёры. Но настоящая высота пришла позже, в «Капитанской дочке», где её Маша Миронова получилась не девицой с картинной нежностью, а человеком: стойким, тёплым, живым. Фильм выстрелил так далеко, что Арепина проснулась знаменитой.

Ей предложили звание Заслуженной — она отказалась. Не поза, не кокетство — внутренняя честность, которая иногда работает хуже любой награды. Ей тогда казалось, что не доросла. И государство не стало спорить — второй попытки уже не было.

Но роли всё равно шли, предложения поступали, и на несколько лет её жизнь держалась на съёмочных площадках — пока в один момент всё не оборвалось.

1959 год стал для неё границей — как если бы плёнку резко оборвали на середине кадра. «Хмурый Вангур» оказался её последней главной ролью. После него — тишина. Не пауза, не новый этап, а именно тишина, в которой никто не зовёт, не пишет, не ждёт.

По коридорам Мосфильма поползли слухи — короткие, грязные, слишком легко в них верилось. Будто бы Арепина отказала влиятельному режиссёру. В те времена подобный жест считался не проявлением характера, а дерзостью против системы отношений, где женщины часто служили валютой. Она не заплатила — и система закрыла ей двери.

С этого момента Ию начали приглашать только на роли из той категории, что актёры называют между собой «подай-принеси». Иногда — совсем массовка. Парадокс: миллионы знали её лицо, но в титрах оно пропадало, растворялось, будто её участия и не было.

Так исчезают не только роли — исчезает чувство принадлежности к профессии. Актёр без экранного голоса — словно скрипач без смычка.

И всё же Арепина держалась. Жила, играла, ходила на площадки, не унижаясь, не выпрашивая, не делая вид, что ей кто-то что-то должен. В ней было то упрямое достоинство, которое не разрывает рубаху, а просто остаётся стоять, когда другие уже сдаются.

Если бы её жизнь была фильмом, именно в этот момент зритель бы спросил: ну хоть любовь у неё была?

Ответ — да, но и там счастье приходило с отсрочкой, и редко надолго.

Первая серьёзная страсть накрыла её на съёмках дебютной картины «Степные зори». Камера ещё не успела поймать её лучшие ракурсы, а сердце уже выбрало объект — кинооператора Юлия Куна. Роман вспыхнул быстро, почти не оставив времени на сомнения. Беременность подтолкнула их к браку, но семья держится не на темпе страсти, а на годах. Этих лет у них не случилось.

Сын родился, отношения — нет. Каждый ушёл своей дорогой, и мальчик позже выбрал жить с отцом. Разрыв с ребёнком станет той занозой, которая будет болеть всю её жизнь.

Второй муж — переводчик Вадим Мильштейн. История началась красивее: нежность, страсть, ощущение, что судьба наконец перестала скупиться. Шесть лет они жили близко, почти идеально. Но идеальность не выдержала главной проверки — ожидания чуда, которое не наступает. Беременность так и не пришла, а напряжение росло.

Вадим всё чаще срывался на пасынке — мальчик был не виноват, но оказался самым уязвимым. Это стало точкой раскола, после которой дом превратился в место, где слова режут воздух.

И снова — разрыв. Ещё один.

Арепина честно говорила: её характер был вспыльчивым, требовательным, не всегда удобным. Любила она «наотмашь» — и требовала такого же удара в ответ. Красивые мужчины были её слабостью, но с красивыми мужчинами всегда идут сложности — слишком много зеркал, слишком много соблазнов, слишком много внимания, которого им нужно больше, чем миру вокруг.

Она это знала — и всё равно каждый раз выбирала тех, кто был «опаснее».

В третий раз замуж не пошла. Решила иначе: просто выбрала молодого, здорового, красивого мужчину, забеременела — и закончила отношения в тот момент, когда цель была достигнута. Холодный расчёт? Возможно. Но за ним стояла простая, честная мысль: ребёнок нужен ей, только ей, и она готова к этому.

Почти в сорок лет она родила дочь Ладу — и вырастила её одна. Без поддержки, без капитала, без удобной семьи вокруг. Только маленькая хрущёвка на окраине Москвы, узкий коридор, старый гардероб, одинокий диван и актриса, которой когда-то аплодировал весь зал.

К тому времени её карьера стала походить на редкий дождь — вроде и бывает, но чаще всё же сухо. После 1959 года роли попадались всё мельче, и каждая новая съёмочная площадка всё сильнее напоминала ей, что прошлое было ярче настоящего.

Последний фильм, в котором она появилась, вышел в 1992 году — «Бег по солнечной стороне». Ирония судьбы: солнечная сторона была только в названии. В титрах её имени снова не оказалось.

Иногда кино перестаёт быть профессией и превращается в тень. Она жила рядом с этой тенью, но не внутри неё. Не обижалась, не отмалчивалась. Просто опустила занавес, не хлопнув дверью.

С возрастом у людей появляется странная роскошь — право исчезнуть. Арепина выбрала именно её. Всё свободное время она отдавала дочери и внуку Артёмке, которого любила, будто исправляла какие-то старые долги.

Долг перед сыном от Юлия, например, висел на её сердце до самой старости — тот самый, не закрытый. С ним они так и не смогли выстроить настоящую близость. Он женился, заводил детей, но не находил необходимости сообщить об этом матери. Будто отделил её от своей взрослой жизни плотной стеной из невысказанного.

У неё было два внука — на расстоянии, без тепла, без встреч. И был Артём — рядом, доверчивый, маленький, готовый слушать её истории, держать её за руку, когда они гуляли по лесопарку возле дома.

Этот мальчик стал её настоящей радостью. Она ходила с ним по дорожкам, где ещё пахло сыростью после дождя, разглядывала птиц, собирала листья. Для женщины, которой мир давал мало, это было больше, чем счастье — это было право на тишину.

На рубеже девяностых здоровье стало сдавать. Не так резко, как в кино, где один кадр — и герой падает, а постепенно: всё реже выходила из дома, всё меньше хотела видеть людей. Страницы жизни закрывались медленно, одна за другой.

И всё же у неё осталось последнее желание. Её пригласили вести драмкружок — учить детей актёрскому мастерству. Это предложение было таким точным, что будто само время решило вернуть ей то, чего она была лишена десятилетиями: возможность звучать.

Она хотела пойти. Хотела снова стать частью сцены — пусть маленькой, пусть школьной. Но здоровье уже не пускало. Порог, который ей всю жизнь удавалось перескакивать, теперь оказался непреодолимым.

Так незаметно и тихо завершается судьба женщины, которая когда-то держала в руках главные роли страны. Без громких интервью, без больших статей, без того, что обычно называют славой.

Но странным образом — именно это делает её историю значимой. Она жила не ради клипов в памяти народа, не ради медалей и не ради сверкания. Она просто делала своё дело так, как могла. Получала по щеке, вставала, работала снова. Любила слишком сильно, ошибалась слишком болезненно, но не играла в трагедию — ни в жизни, ни на сцене.

Её жизнь — не о падении и не о триумфе. Она о том, что иногда человек может быть больше, чем его роли и титры. Иногда присутствие одного человека в культуре измеряется не количеством экранного времени, а тем следом, который он оставляет в тех, кто его видел.

История Ии Арепиной — именно такая.

Чем старше становлюсь, тем яснее понимаю: не все истории обязаны оканчиваться прожекторами. Иногда человеческая судьба ценнее именно своей негромкостью. В жизни Арепиной есть что-то, чему трудно подобрать аналог. Она выглядела так, будто создана для больших ролей, но прожила жизнь, которая словно всё время ускользала от крупного плана.

Она не вписывалась в удобные схемы. Не строила карьеру по правилам. Не играла в подлости, которые могли бы открыть ей дорогу. Её можно упрекать в вспыльчивости, в неудобном характере, в стремлении любить так, будто жизнь — не территория компромиссов. И всё это будет правдой.

Но рядом с этой правдой есть другая: она всегда оставалась честной перед собой. Даже когда за честность приходилось платить слишком дорого.

В её судьбе особенно поражает не голодное детство и не разрушенные браки — так бывает у многих. Поражает то, как она несла себя после того, как её перестали звать. Как не вздёрнула нос, не пошла унижать, не превратилась в озлобленную «бывшую знаменитость».

Просто продолжала жить. Расти детей. Водить внуков в парк. Дышать, пока дыхание позволяло.

И когда в самом конце ей предложили вести драмкружок, эта маленькая деталь вдруг обозначила всё, что было в ней главным. Арепина до последнего оставалась человеком сцены — не из тех, кто требует внимания, а из тех, кто мог бы передать его другим.

Она не успела выйти к детям. Не успела подержать в руках роль учителя. Но сама идея, что кто-то вспомнил о ней, что признал её право передавать опыт — была своего рода тихой справедливостью.

Глядя на её путь, ловлю себя на мысли: масштаб человека — не всегда в том, что он получил. Иногда он — в том, от чего он не отказался. Она не отказалась быть собой, даже когда это было неудобно, опасно, больно. Даже когда это ломало карьеру.

И в этом, пожалуй, её главное достоинство.

Арепина никогда не была символом эпохи. Но она была живым нервом того времени — хрупким, гордым, ненадёжным, настоящим. И именно поэтому её история цепляет сильнее, чем биографии многих признанных «гениев».

Она напоминает, что за каждым лицом в кадре стоит человек, который тоже когда-то мечтал, ошибался, любил сверх меры, и что иногда величие — это просто способность не предать себя, когда очень хочется вздохнуть легче.

Что вы думаете: стоит ли талантливому человеку подстраиваться под правила, чтобы выжить в профессии?