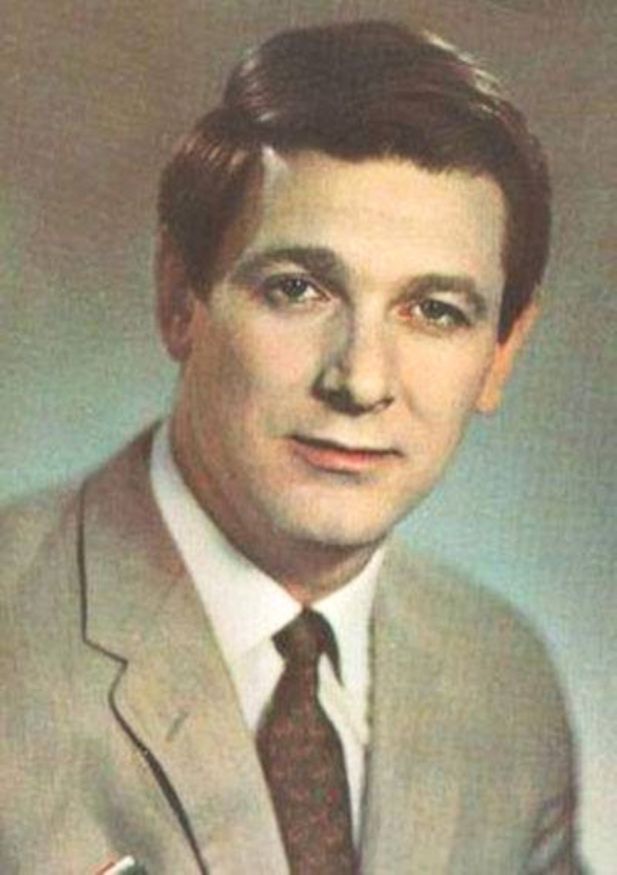

Он никогда не был похож на героя киношных легенд. Не та фактура — не бронзовая челюсть, не вычурный взгляд, не герой-любовник. Белявский был другим: собранный, острый, с тем нервным блеском в глазах, который делает актёра настоящим. Его голос — чуть хриплый, узнаваемый с полуслова — стал символом советского экрана, но путь к этому голосу начался вовсе не с театральных подмостков.

Он шёл по гулким коридорам геологического института, пахнущего меловой пылью и рудничным потом, и думал, что жизнь его уже решена. Москва, потом распределение, Иркутск, супруга Валентина, служебная комната, чугунная печь и вечная нехватка денег. Всё честно, просто и предсказуемо — пока не появилась сцена. Случайно. Как всегда бывает с настоящими судьбами.

Один вечер в Драмтеатре — и судьба тихо повернула в сторону прожектора. Заболевший актёр, предложение «попробовать заменить», один спектакль — и восторженная заметка в «Восточно-Сибирской правде». С того момента Александр понял: никакие породы и залежи не сравнятся с тем, что он почувствовал под светом рампы. Возврат в Москву стал не бегством, а возвращением к самому себе.

Он поступил в Щукинское училище, словно с разбега влетел в другую жизнь. Едва отдал студенческий билет на вахте, как оказался перед кинокамерой — в «Рассказах о Ленине». Дальше — съёмки, озвучка, бесконечные ночи на площадке. Его голос стали узнавать, потом — подражать, потом — использовать в рекламе, дубляже, даже в мультфильмах. В нём было что-то неповторимо мужское, без надрыва, но с твёрдым внутренним хребтом.

Белявский снимался много, работал азартно, словно пытался доказать самому себе, что не ошибся, выбрав театр вместо геологии. За сто с лишним ролей и три сотни озвучек он стал частью звукового ДНК советского кино. Но в памяти зрителей остался прежде всего Фокс — обаятельный мерзавец из «Места встречи изменить нельзя». Легендарный сериал сделал его звездой, хотя сам он всегда относился к этому слову с холодной усмешкой. Слишком много видел жизней, чтобы верить в блестящие вывески.

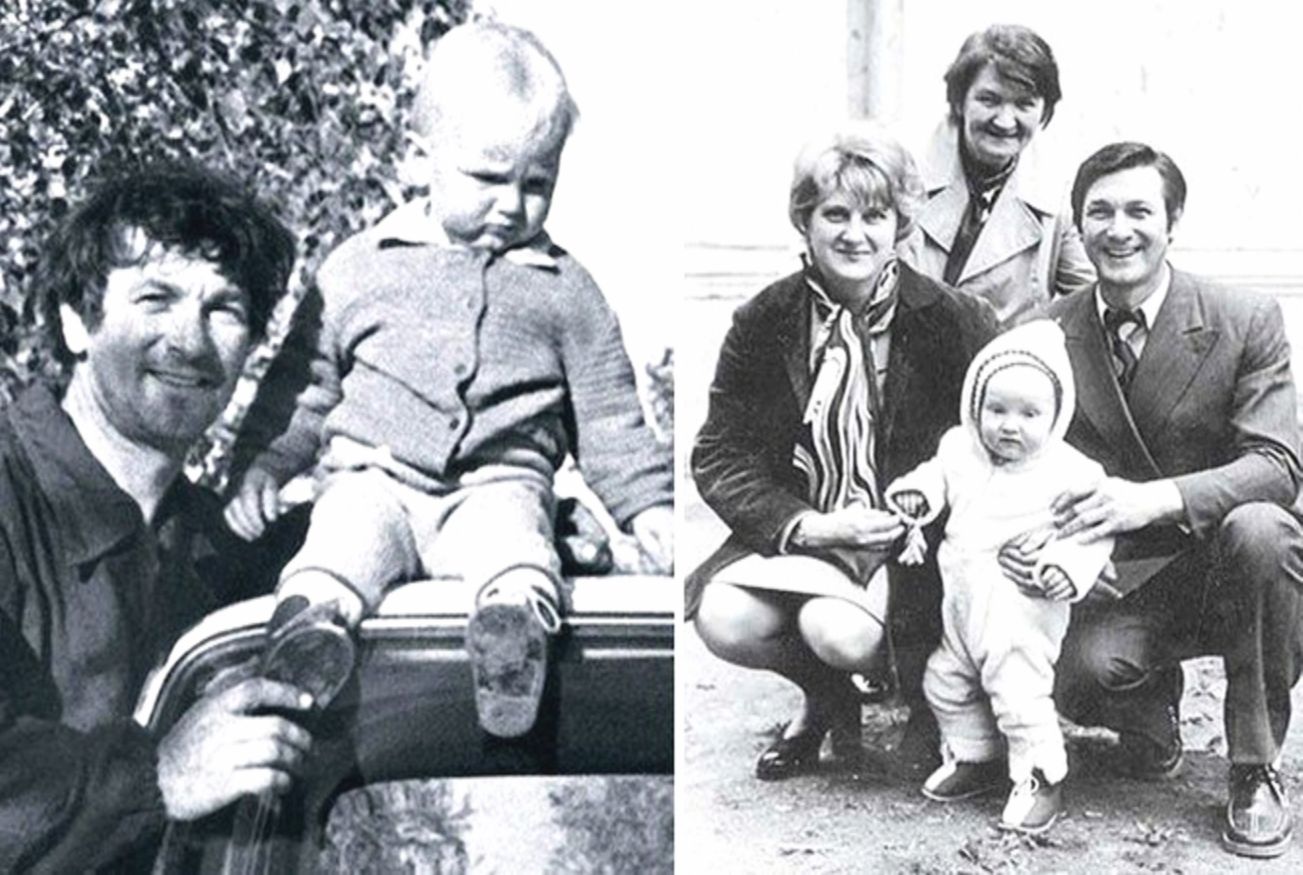

Его карьера шла вверх, но семейная жизнь не знала лёгких сюжетов. С Валентиной они были как из старой книги — крепкая советская пара, где любовь измерялась не поцелуями, а терпением. Долгие годы они мечтали о ребёнке. Когда, наконец, в их доме появился малыш Борис, счастье было почти физическим — но коротким. Одна небрежность няни, один шаг мальчика к реке, одно мгновение — и вся жизнь обрушилась.

После той трагедии Белявский изменился. Перестал улыбаться в перерывах между дублями, стал глушить боль алкоголем, но не превращался в пьяницу — просто искал способ не думать. Он винил себя за то, что позволил жене работать, за то, что не был рядом. Это чувство вины прожгло его до основания, и только Валентина удержала его от окончательной гибели. Она сказала: «Мы возьмём ребёнка из детдома». И это решение стало их спасением.

Мальчика звали Андрей. С ним в дом вернулся звук шагов, смех, запах каши и детских книжек. А через три года произошло чудо — Валентина, которой врачи запретили даже надеяться, родила дочь Надю. Белявский снова стал тем, кто смеётся, поёт, бегает по двору с ребёнком на плечах. Дом ожил. Казалось, теперь всё будет хорошо.

Но в счастье Белявского всегда звучала фальшь, еле уловимая, как фоновый шум в записи. Он слишком любил внимание, женские взгляды, ту лёгкую искру флирта, что даёт актёру ощущение жизни. Валентина знала. Молчала. Вечерами гладила его костюмы для съёмок и ждала, когда в прихожей раздастся знакомый ключ в замке. Он всегда возвращался — с цветами, игрушками, подарками. И каждый раз она принимала его, будто ничего не было.

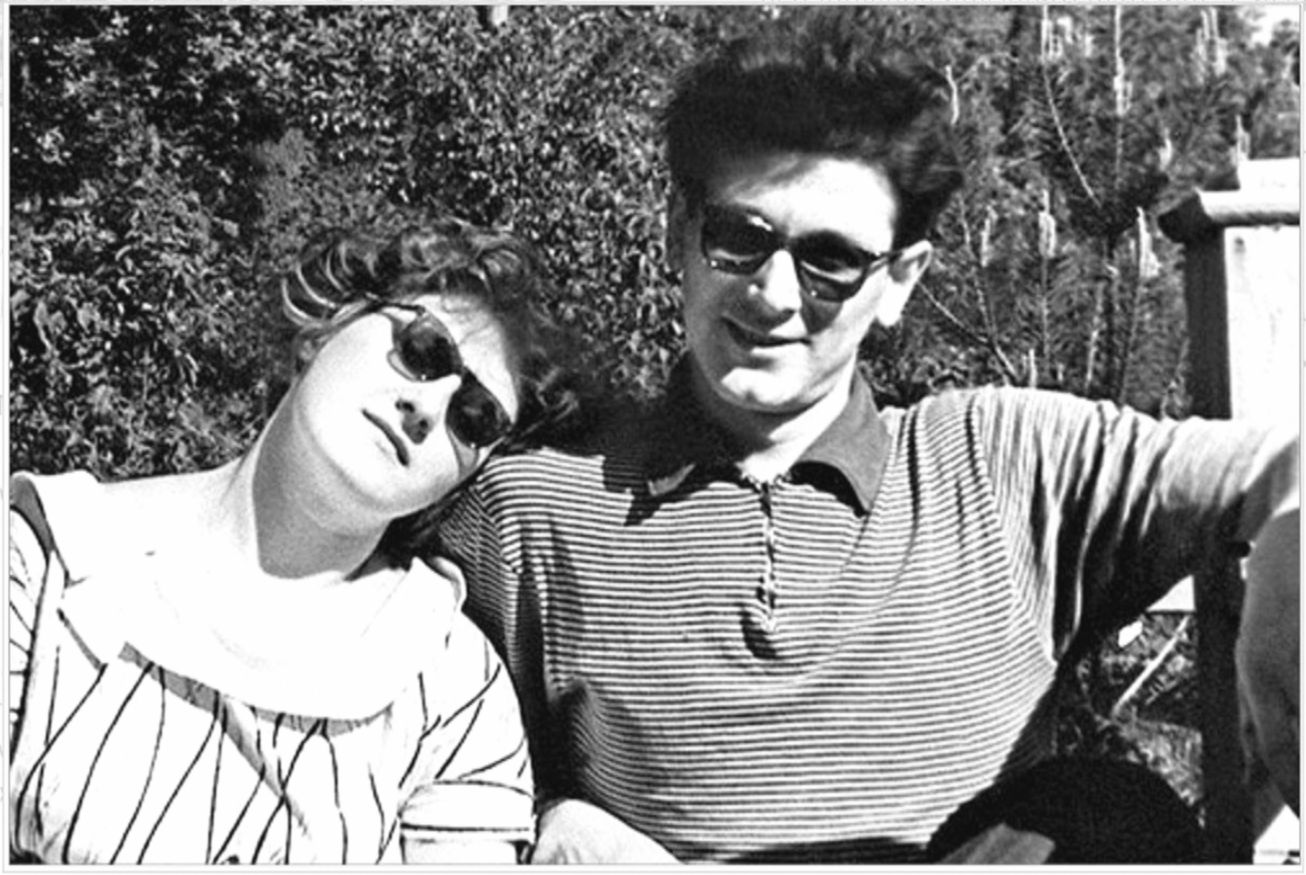

Он любил — но не мог остановиться. В каждом театре, на каждом съёмочном павильоне находилась женщина, которой он нравился. Это не была распущенность — скорее, тяга к подтверждению собственного существования. Быть желанным — значит быть живым. Так он и жил — между съёмками, гастролями и чувством вины, которое тихо грызло изнутри.

А потом случилось то, чего Валентина боялась больше всего: он по-настоящему влюбился. Молодая, яркая, из соседнего подъезда. Слишком близко — и слишком поздно, чтобы отступить. Белявский ушёл. Для Вали это был удар, от которого не спасает ни гордость, ни привычка прощать. А Андрей, их приёмный сын, вдруг узнал, что он не родной. Подростковая душа не выдержала этой правды.

Пошло по наклонной. Агрессия, сигареты, дешёвое вино, ночи с компанией, где никто не спрашивает, как живёшь. В один из таких вечеров он просто не вернулся. Выпал из окна. Белявский приехал в морг, и там впервые за долгие годы заплакал. С того дня он носил в себе этот невидимый гроб — как память, как расплату, как часть самого себя.

Он вновь стал приходить к Валентине, помогал, молча сидел рядом, брал дочь за руку. Между ними уже не было семьи — но оставалось что-то большее: общая боль. Надежда вспоминала потом, что отец часто приезжал один, тихий, уставший, и иногда даже приводил с собой новую жену — Людмилу. Так странно сложилась жизнь, что обе женщины делили одну дачу и одну кухню, будто сама судьба решила свести счёты с ревностью.

Людмила была младше на девятнадцать лет. Она видела в нём не легенду, а просто мужчину — старше, умнее, с раненой душой. Она ждала ребёнка долго, почти без надежды. И когда ей было уже за пятьдесят, а ему — семьдесят один, произошло чудо: родилась дочь Сашенька. Для них обоих это стало светом, который слишком поздно зажёгся, но оттого — ослепительным.

Белявский ходил с коляской, снимал дочку на камеру, записывал первые слова. Он боялся не дожить, боялся не успеть. Сразу после рождения девочки у него случился инсульт. Месяцы в больнице, потом восстановление — он заново учился говорить. Ему, чьим голосом жили сотни фильмов, пришлось заново собирать собственную речь, как раненую пластинку.

Он не мог больше работать, не мог играть, но продолжал жить. Людмила взяла на себя всё — дом, деньги, заботу. А он сидел с Сашей, читал ей сказки, озвучивал для неё всё подряд: ложку, солнце, котёнка. Дом стал маленькой студией, где звук ещё жил, пока тело сдавалось.

Когда Саше исполнилось пять, он познакомил всех своих дочерей — старших и младшую. Надежда настояла. Они встретились, обнялись, долго смеялись. В тот день он был по-настоящему счастлив. Казалось, жизнь наконец смирилась с ним.

Но судьба не отпускает тех, кто её слишком громко пережил. Болезни — одна за другой. Сначала Паркинсон, потом Альцгеймер. Восемьдесят лет. Дом, где тихо звучит детский голос, и мужчина, который не хочет быть обузой. Его уход оказался страшно похож на тот, что случился с приёмным сыном. Как будто круг замкнулся.

Он жил с открытыми глазами — и ушёл так же: не оставив ни письма, ни прощания, ни объяснений. Только фотографии — где он улыбается, держит дочку за руку, и в глазах всё тот же блеск, который когда-то заметил режиссёр в Иркутском театре.

Жизнь Александра Белявского — не о славе и не о кино. Она о цене, которую платит человек, пытаясь быть сильным, нужным, любимым. У него был голос, который звучал громче, чем судьба. Но в конце — осталась тишина, в которой можно услышать всё.

Способно ли раскаяние превратить разрушенную жизнь в новую?