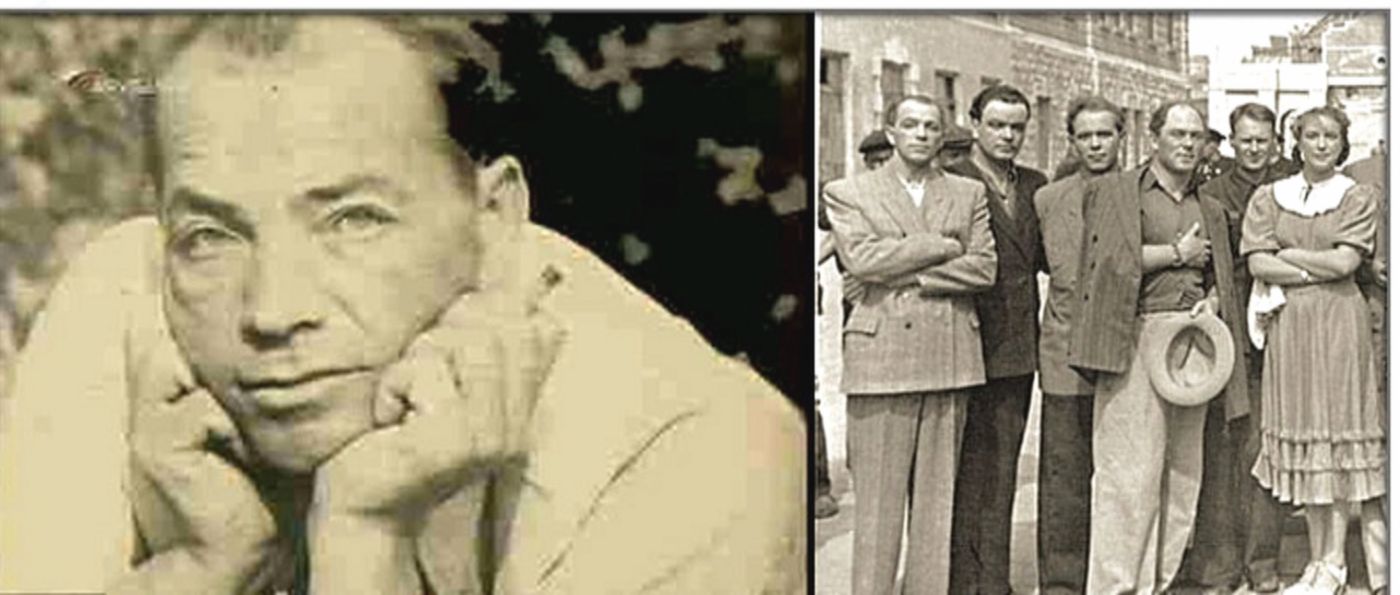

Его звали Пётр Алейников, и он был тем самым парнем, чьё лицо знала вся страна.

Не потому, что был красавцем с афиши — нет, скорее, своим, «нашенским». Тем, кто вдруг появлялся на экране и за три минуты заставлял зрительный зал смеяться, верить, любить. В его улыбке было что-то большее, чем актёрская харизма — щемящее ощущение жизни, которую он проживает на износ.

Алейников прожил немного — всего пятьдесят один. Но каждый день проживал как сцену без дублей. Его жизнь — это не биография актёра, а трагикомедия о человеке, который умел сиять на публике и падать в темноте. Народ его боготворил, режиссёры теряли терпение, друзья выносили из вытрезвителей, а он шутил и снова выходил на сцену.

Его любили за свет — и убило его то же самое пламя, в котором этот свет горел.

Он родился без шансов. Сирота, беспризорник, мальчишка с вокзала, который таскал хлеб и убегал от милиции. Потом — интернат, потом трудовая колония, где вместо стен были плакаты с лозунгами. Впрочем, именно там он впервые вышел на сцену — перед такими же, как он, мальчишками с голодными глазами. Там, под лампочкой без абажура, и родился актёр Пётр Алейников.

Сцена стала для него не мечтой, а спасением. Он не знал другого способа жить, кроме как играть — весело, отчаянно, будто каждая роль может стать последней. Когда все мечтали о хлебе, он мечтал о свете софитов.

И добился.

Первой женщиной, ради которой Пётр терял покой, была не актриса — легенда, а обычная однокурсница, Тамара Макарова. Слишком красивая, слишком уверенная, слишком недосягаемая. Он молчал, стеснялся, писал ей стихи, которые никому не показывал. Потом узнал, что она встречается с молодым режиссёром Сергеем Герасимовым, и впервые по-настоящему запил. Так, чтобы забыться, не думая, куда это заведёт.

Но судьба — актриса с чувством черного юмора. Герасимов, тот самый, что «увёл» у него мечту, первым заметил его талант. Пригласил в кино, дал шанс, поверил. Так, через боль и ревность, началась карьера Алейникова.

Он вошёл в кинематограф как в драку — без защиты, без осторожности, с обнажённым сердцем. Первые роли были мелкими, но его невозможно было не заметить. Когда он появился в фильме «Семеро смелых» — вся страна выучила его лицо. Глаза, в которых смех и тревога жили поровну.

А на съёмках он встретил Валентину — скромную девушку с киностудии, монтажницу. Он не тратил время на ухаживания, просто сказал: «Выходи за меня». И она вышла.

Потом были дети, дом, запах чая и детского мыла, простые радости, которых ему всегда не хватало в детстве.

И — внезапная, ослепительная слава.

После «Трактористов» его имя знала каждая доярка, каждый школьник, каждый солдат. Его встречали в поездах, его письмами заваливали женщины, ему дарили кур, поросят, лук — в знак народной любви. В те годы он стал символом «простого советского парня», у которого доброе сердце, шальные глаза и заразительный смех.

Он дружил с Крючковым и Андреевым — троица, о которой ходили легенды. Их любили, но и побаивались. Могли спеть, подраться, напоить съёмочную группу и наутро, как ни в чём не бывало, снять гениальную сцену. Они были живыми, в эпоху, где всё требовало правильности.

Но за смехом всегда что-то болело.

Пётр не умел останавливаться — ни в жизни, ни в работе, ни в рюмке.

Война застала его в зените славы — народного любимца, героя экранов, парня, чьи улыбки не хватало фронтовикам в землянках. Он снимался в патриотических фильмах, играл солдат, инженеров, простых людей — тех, кто спасал страну не лозунгами, а руками.

Алейников снимался в «Коньке-Горбунке» у Александра Роу, туда он взял и жену, и сына Тараса — маленькие роли, почти эпизоды. Но кадры с его улыбкой запомнили все. Тот фильм, яркий и тёплый, стал символом надежды — когда над Москвой ещё летали бомбардировщики.

Но жизнь, как всегда, не знала меры. В том же году у них с Валентиной родился второй сын, Николай, а через несколько месяцев — смерть.

Мальчик погиб в блокадном Ленинграде.

Об этом не писали в газетах, но друзья говорили: Пётр тогда просто рухнул.

Он играл, улыбался, снимался — но пил так, будто хотел стереть мир. После войны у него остался орден «Знак Почёта» — и чувство, что наградой это не называется. Он потерял сына, друга детства, и, по сути, самого себя.

После победы слава быстро прошла. Герои фронтового кино стали «старомодными», на экраны пришло новое поколение. Алейников всё чаще опаздывал на съёмки, срывал планы, исчезал. Ему прощали многое — до поры. Потом просто перестали звать.

Пять лет без кино. Для человека, который жил только светом, это было как смерть.

Он стал ездить по стране с концертами. Залы встречали его как родного.

Женщины кричали: «Петя, мы тебя любим!» Мужики аплодировали стоя. Люди несли на сцену мешки с картошкой, кур, бутылки, поросят — кто чем мог поделиться с любимым артистом.

Он смеялся, кланялся, говорил: «Ну разве можно так, ребята?» — и уносил всё это за кулисы, утирая глаза.

Только за кулисами было пусто.

Дома — усталость, тишина, и Валентина, всё та же тихая, терпеливая женщина, которая пыталась спасти мужа, но уже не могла.

В пятидесятые его почти не снимали.

Народного любимца превратили в тень: режиссёры морщились, ассистенты вздыхали, киностудии отказывались брать на съёмки — слишком ненадёжный, слишком пьющий.

Он понимал. Но остановиться не мог.

Иногда судьба всё же давала шанс. Молодой режиссёр Станислав Ростоцкий, дебютант, пригласил его в картину «Земля и люди».

Перед съёмками сказал прямо:

— Только одно условие, Пётр Мартынович. Ни капли.

И тот сдержал слово. Не пил. Работал с азартом, словно доказывая миру — я ещё могу. Но мир уже не слушал.

После съёмок — снова тишина.

Мелкие роли, второстепенные эпизоды.

И снова — бутылка, без которой не дышалось.

Он объяснял по-своему, грустно и честно:

«Если я не выпью вовремя — задохнусь. У меня в груди гора, не перешагнуть. Пью — и отпускает».

Он не оправдывался. Он просто знал, что иначе не умеет.

Друзья — Крючков, Андреев — не бросали. Помогали деньгами, приглашали на праздники, пытались удержать. Борис Андреев, уже народный артист, как-то просто протянул конверт с деньгами.

Алейников отказался:

— Верну, когда снова буду в кино.

Они оба знали: этого дня не будет.

Позже Андреев отдаст ему своё место на Новодевичьем кладбище.

Настоящие друзья умеют держать слово даже после смерти.

Последний шанс пришёл с юга — из Туркмении. Режиссёр Булат Мансуров, восхищавшийся Алейниковым, пригласил его на главную роль в фильм «Утоление жажды». И не только его — дочь Арина сыграла рядом, сын Тарас получил эпизод.

Он ожил.

Каждый день на съёмочной площадке работал до ночи, смеялся, шутил, строил кадры сам, помогал молодым.

Все говорили: «Пётр Мартынович будто снова двадцатилетний».

Он чувствовал, что время уходит, и спешил.

Закончил всё, кроме дубляжа.

В мае 1965-го стало плохо. Съёмочная группа посадила его на самолёт до Москвы. Он обещал вернуться через неделю.

Не вернулся. Сильнейшая пневмония за считанные дни сожгла его лёгкие.

51 год.

Без званий, без чинов, с единственным орденом, который ему, кажется, был не особенно нужен.

После смерти «Утоление жажды» получил призы.

Поздно, но всё же — признание.

Так часто бывает: человек уходит, а аплодисменты приходят, когда уже некому их слышать.

О Петре Алейникове редко вспоминают так, как о «великих».

Он не вошёл в школьные программы, его портрет не висит в музеях, его именем не называют улицы. Но стоит включить старый фильм — и экран вдруг оживает. Потому что это не кино, это дыхание человека, который умел быть настоящим.

Он не играл народного любимца — он им был. Не по званию, не по указу, а по внутреннему коду. Его герои всегда были «снизу»: простые, уставшие, с неуклюжими шутками и открытым сердцем. Но в каждом из них — свет, которого сегодня, пожалуй, не хватает даже на всех.

У него не было карьерных амбиций. Он не лез по головам, не выстраивал связи. Просто жил. Пил, любил, снимался, смеялся. И, возможно, именно потому в нём не осталось ни грамма фальши. Даже в запое он оставался тем самым Петром Алейниковым — с честными глазами и бесстыдно тёплым сердцем.

Когда смотришь на старые кадры, ловишь странное чувство: будто он знал, что уходит рано, и играл с форой на время.

Играл, чтобы успеть подарить стране хоть немного радости.

Играл, чтобы засмеяться перед смертью.

Он не дожил до титров, но стал частью вечного кино. Не как легенда, а как человек, чья жизнь оказалась слишком хрупкой, чтобы выдержать собственный свет.

Судьба Алейникова — не о трагедии, а о правде. О том, что талант не всегда спасает, и доброта не всегда награждается. Но если хоть один человек в зале смеётся, глядя на тебя, значит, всё было не зря.

Что вы думаете: можно ли сегодня сохранить в актёре ту простоту и живость, которую нёс Пётр Алейников — или время таких людей ушло безвозвратно?