Иногда фамилия звучит громче, чем правда, и тогда человек превращается в легенду поневоле. Вия Артмане — звезда латвийской сцены, красавица с хрупкой осанкой и невероятной способностью держать внимание зала — всегда выглядела так, будто её судьба подчинена только ей.

Но стоило открыть старые письма, перебирать заметки, слушать неофициальные рассказы коллег, как становилось очевидно: эта женщина не строила свой миф, она выживала внутри него.

Её биография обычно пересказывается с почтительной дистанцией: дисциплина, талант, непреклонность, «латышская королева сцены». Но жизнь, которую она прожила, мало напоминает театральный трон. Больше — закрытую гримёрку, где зеркало знает лишнее, а стены хранят то, что никогда не попадёт в интервью.

И главное среди этих секретов — история о мужчине, который был отцом её дочери, но всю жизнь оставался в тени, словно эпизодическая роль, которую вычеркнули из финальной версии спектакля.

Актрисы редко выбирают простой путь, но у Артмане он был особенно жестким. Молодой, едва начинающей карьеру девушкой она вошла в труппу театра имени Райниса — и сразу оказалась в поле зрения человека, который умел получать желаемое.

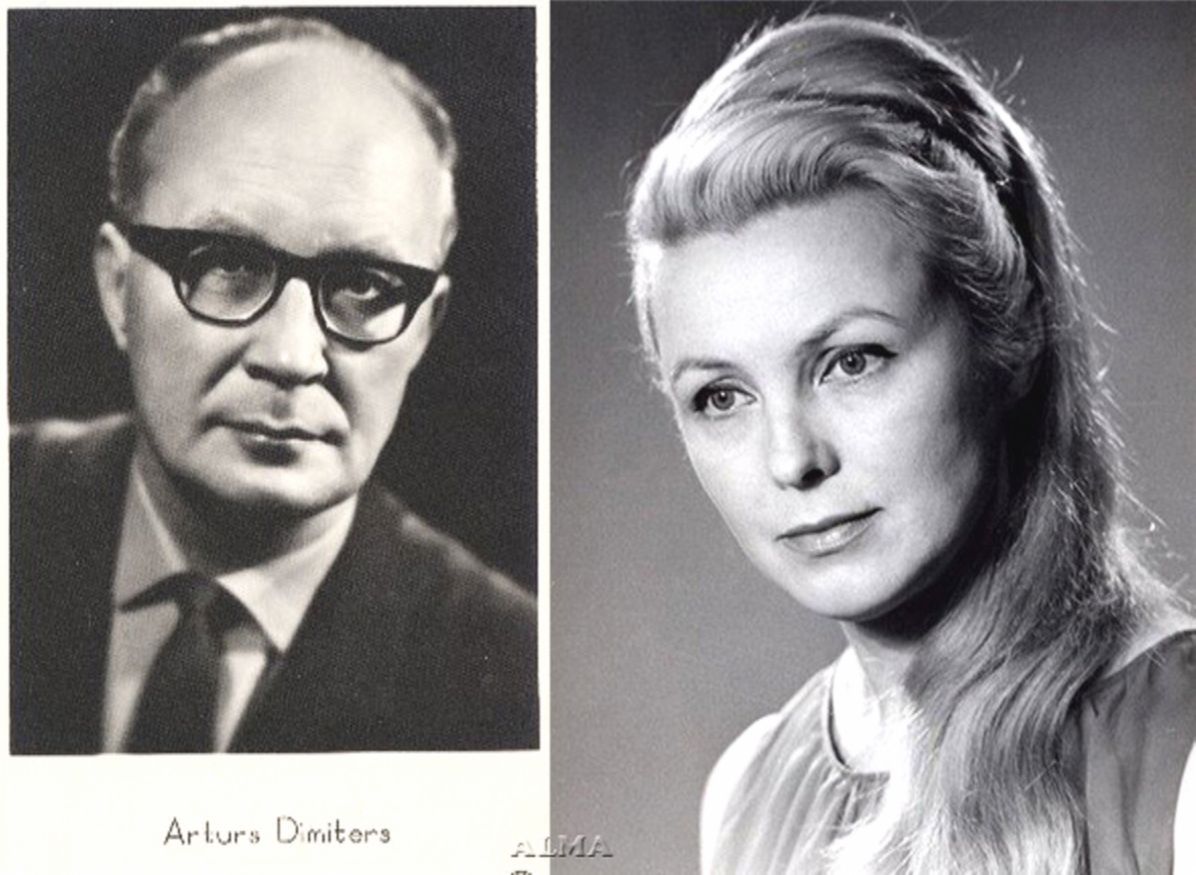

Артур Димитерс уже был на сцене фигурой громкой: известный актёр, темпераментный, уверенный в собственных привилегиях. Женатый, со статусом и связями. И при этом — болезненно ревнивый, склонный к вспышкам ярости, человек, для которого слово «нет» звучало как вызов.

Театральные архивы сохранили отзывы о его таланте. О характере — почти ничего. Но подлинную картину рисуют люди, которые хоть раз слышали, как он повышает голос. Настойчивость, с которой он ухаживал за Вией, давно стала частью полулегендарного фольклора театра: он буквально преследовал её по коридорам, уверяя, что она всё равно будет принадлежать ему.

И чем холоднее она оставалась, тем сильнее разогревался его интерес. В какой-то момент ухаживания сменились шантажом — и это уже никто не рассказывал шёпотом. Он открыто предупреждал: стоит ей отвернуться, и двери театров закроются одна за другой.

Для актрисы на старте карьеры это звучало как приговор. Режиссёры упорно не давали ей заметных ролей, и Вия начала догадываться, что давление идёт не от творческого решения, а от человека, который хотел подчинить её личную судьбу так же легко, как распределялись роли в репертуаре.

То, что произошло дальше, не тянуло на роман. Это был вынужденный компромисс, маска, которую она надела, чтобы остаться в профессии. Димитерс подал на развод, настоял на скорой свадьбе, и только закрепив их союз документами, перестал изображать галантность. Настоящий Артур появился сразу после первых недель семейной идиллии: вспышки ревности, подозрения, сцены, от которых вздрагивали соседи. Но вместе с этим — и новые роли для Вии, словно её талантом можно было распоряжаться в обмен на покорность.

Спасительным это не стало. Дом превращался в поле боя, театр — в место, где приходилось улыбаться с видом человека, которому нечего скрывать. Выхода она не видела. Уйти — означало разрушить карьеру, которую она едва построила. Остаться — жить в эмоциональной клетке, тщательно задрапированной цветами, поклонниками и аплодисментами.

И именно в таком состоянии ей сообщили о беременности.

Для неё это был шанс. Радость, возможность вернуть мир в дом, дать мужу новую точку опоры. Но в реальности рождение сына Каспара лишь усилило напряжение: ребёнок стал для Димитерса ещё одним поводом для недовольства. Его вспыльчивость не угасала, а быт постепенно превращался в сплошную трещину, в которую Вия неизбежно проваливалась морально и физически.

Именно тогда судьба дала ей короткую передышку — командировку на съёмки фильма «Родная кр*вь». Отъезд из дома стал неожиданным глотком воздуха. И не только потому, что рядом не оказалось мужа. На площадке был другой человек, тот, кто не требовал от неё подчинения, не ломал её волю, не вплетал ревность в каждое слово.

Советский артист Евгений Матвеев.

Матвеев на тех кадрах, что сохранились в архиве, выглядит почти неправдоподобно спокойным — редкое качество для актёра, который в разгар советского кинопроизводства был нарасхват. Его манера держаться на площадке резко отличалась от привычного темпераментного стиля звёзд того времени. Не надо было повышать голос, чтобы его услышали; не нужно было приближаться, чтобы почувствовать силу его присутствия. Он был из тех мужчин, которые не берут — дают пространство. И этим редким умением он обезоруживал.

Их сценарий предполагал на экране бурный роман. И они сыграли его — настолько правдиво, что зрители потом десятилетиями спорили, было ли там «что-то ещё». Удивительно другое: даже сам Матвеев в одном из интервью признался, что без настоящего чувства такие сцены не играют. «Было. Иначе ничего подобного невозможно было бы сыграть», — эти слова потом не раз цитировали. Но в момент съёмок для двоих это не было репликой — это была честность, которая прорвалась наружу.

Для Вии, вырванной из удушающей ревности мужа, Матвеев стал точкой опоры. Там, где Димитерс требовал, он уважал. Там, где кричал — слушал. Там, где ревновал к воздуху — давал свободу. Он был тем человеком, которого она представляла себе в юности, но встретила, когда уже почти перестала верить в собственное право на любовь.

Их отношения не ограничились площадкой. Они продолжились тихо, почти заговорчески. Встретиться, когда занавес опускается. Пройтись по редким московским улицам, где никто не знает, кто они. Взять паузу между репетициями, чтобы просто быть рядом. Это была не вспышка страсти, а жизнь, в которой впервые не нужно было бояться шага, слова, взгляда.

Но тайна не может оставаться закрытой, если в доме живёт человек, который привык искать следы измены там, где их нет. У ревности Димитерса глаза были слишком острыми. Когда родилась дочь Кристиана — девочка с удивительной схожестью с Матвеевым, — сомнения превратились в истерику. Скандал был такой силы, что о нём в театре говорили месяцы. Но за яростью стояла не только злость: Артур, при всех своих чертах, действительно обожал Вию. И не собирался её отпускать.

Решение приняли чудовищное по своей жестокости. Он признаёт дочь как родную, но она даёт слово — больше никогда не увидит Матвеева. Конец. Навсегда. Личная жизнь женщины, которая выходила на сцену перед тысячами людей, теперь определялась волей одного мужчины в их тесной квартире.

Артмане была человеком долга. И мать, и жена, и актриса — роли, которые она никогда не смешивала. Она понимала, что разрыв разрушит жизнь не только ей, но и сыну. И, стиснув зубы, она пошла на это соглашение. История её любви закончилась так тихо, что, если бы не последующие признания, о ней могли бы никогда не узнать.

Годы шли. Димитерс старел резко, тяжело. Его ревность никуда не делась, но буря постепенно угасла до мрачного тления. Он не отпускал её ни на шаг — и в этот же период начался стремительный взлёт Артмане. Сцена стала для неё единственным местом, где можно было дышать. И она играла так, будто в каждом спектакле выплёскивала не только талант, но и всю накопленную боль.

Матвеев жил своей жизнью, но память о Вии не отпускал. Встречи они прекращали и возобновляли, но никогда не продлевали надолго — слишком высок был риск. К тому времени, когда он тяжело заболел, связь между ними превратилась скорее в тихое, тяжёлое знание о том, что одно «если бы» может сопровождать человека всю жизнь.

И только когда Димитерса не стало, Артмане впервые сказала правду открыто. Но даже тогда — не для всех.

Сын Каспар услышал признание от неё лично. И спокойно ответил, что давно всё понял. Знал. Слышал. Видел. И принял. Он вырос в театре, среди тех, кто умеет читать лица и молчание. Его не нужно было убеждать. И в этом — редкая, почти кинематографичная справедливость: те, кто действительно понимал Вию, никогда не осуждали.

Но вот с дочерью всё оказалось иначе. Узнав правду уже после смерти матери, Кристиана долго отказывалась верить. Она, латвийская художница, наследница фамилии Димитерса, не могла — или не хотела — переступить через образ отца, в котором прожила всю жизнь. Для неё признание означало переоценку не только своих корней, но и собственной идентичности. И она предпочла закрыть тему, как закрывают дверь, за которой слишком темно.

А настоящий финал этой истории случился не в квартире, не в театре и даже не в семейном разговоре. Он произошёл на огромной сцене, залитой светом, среди празднования 70-летия Вии Артмане. Там, где она стояла в окружении цветов и аплодисментов, и вдруг увидела, как через весь зал к ней идёт Евгений Матвеев — больной, ослабленный, но упрямо держащий путь к женщине, которую, возможно, любил всю жизнь.

Он пришёл поздравить. И пришёл попрощаться.

Он шёл медленно, будто каждый шаг давался ценой последних сил. В зале сразу стало слишком тихо — настолько, что слышно было, как шелестят букеты у её ног. Артмане позже говорила, что в первые секунды не поверила глазам. Она знала о его болезни, знала, насколько тяжело ему передвигаться. Но он всё равно пришёл. Чтобы увидеть её на сцене, в её стихии, в тот момент, когда она принимала поздравления — и когда могла принять его последнюю встречу без объяснений и обещаний.

Эта сцена оказалась сильнее любого их экранного кадра. В ней не было страсти — только нежность, уважение и чувство, которое, вероятно, давно перестало бороться за право существовать, но так и не исчезло. Он подошёл к сцене, поднял взгляд, и ей не пришлось ничего говорить. Все фразы, которые они не сказали двадцать, тридцать лет назад, были уже не нужны.

Через некоторое время Матвеев умер. И Артмане осталась с тайной, которую хранила десятилетиями, — но уже без страха. Её признания прозвучали спокойно, почти буднично. Будто она наконец позволила себе стать просто человеком, а не героиней чужих ожиданий.

И вот в этой тишине — в паузах между её словами, в реакции детей, в отказе дочери принять правду, в спокойствии сына — открылась настоящая цена её выбора. Человек может жить среди аплодисментов, но ни один зал не заглушит голос страха. Вия прожила жизнь, в которой долг всегда был выше личного. И, возможно, именно это сделало её такой сильной — но и такой закрытой.

А её история, в которой переплелись любовь, ревность, профессиональная зависимость и право на собственную правду, оказалась гораздо честнее любых романтизированных биографий. Она показывает, как легко талант может соседствовать с тенью, а успех — держаться на невысказанном.

Теперь, глядя на эту судьбу, уже невозможно отделить актрису от женщины. Она оставила после себя роли, признание, яркие образы. Но главное — оставила вопрос, на который каждый отвечает по-своему:

сколько стоит правда, если её приходится скрывать всю жизнь?

Как вы считаете, можно ли оправдать многолетнюю ложь, если она была ценой спокойствия семьи?