85 лет назад, 3 марта 1940 года, родился народный артист России Георгий Мартынюк (1940-2014), более известный как «Пал Палыч Знаменский»

*

Какая ирония судьбы… Ведущий актер и, не побоюсь этого слова, «звезда» Театра на Малой Бронной, сыгравший на сцене десятки самых разнообразных ролей, так и остался в народной памяти «следователем Пал Палычем Знаменским» из легендарного советского сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи».

Только когда его не стало, все узнали, что, оказывается, Георгий Яковлевич писал чудесные стихи, был наивным романтиком, бессребреником, «талисманом» режиссеров и – несмотря на свою сумасшедшую популярность — однолюбом. К своей славе относился с иронией и винил себя только в одном – в трагической гибели единственной дочери.

*

ПОБЕДИЛ ЗАСТЕНЧИВОСТЬ

Георгий Мартынюк появился на свет 3 марта 1940 года в городе Чкалове (с 1957-го — вновь Оренбург). Его отец был чиновником, мама — работала в ветеринарной лаборатории. Как вспоминал актер, рос он «скромным, застенчивым и очень романтичным». В школе учился неважно – особенно отставал по физике и химии. Обожал только литературу.

В послевоенном полуголодном детстве у Геры (так его звали дома) было два главных увлечения – река Урал, куда он с друзьями бегал купаться и печь на костре картошку, и репродуктор, по которому он мог часами слушать стихи и радиоспектакли.

Стихи Гера запоминал мгновенно и затем на память читал их на школьных утренниках. А спектакли… Детское воображение дорисовывало услышанное, и юноша фантазировал, представляя себя на месте главных героев.

Все бы ничего – мало ли мальчишек мечтают стать героями, начитавшись книг или насмотревшись приключенческих фильмов. Но старший брат Георгия был актером, играл на сцене Чкаловского (Оренбургского) драмтеатра – одного из старейших театров России (1869).

Готовясь к спектаклям, он порой просил младшего брата (разница в возрасте – 12 лет) подыграть ему в мизансцене или проверить знание текста, а потом брал с собой в театр, водил за кулисы. Неудивительно, что со временем тот тоже загорелся стать актером.

Поначалу не решался – мешала застенчивость.

«Но однажды, — вспоминал Мартынюк, — я увидел объявление, что областной Дом учителя набирает ребят в драматический кружок, и ноги сами меня туда понесли. До сих пор удивляюсь, как смелости хватило! Меня прослушали и приняли.

Ходил на занятия с огромным удовольствием — мы ставили маленькие скетчи, сценки. Потом доросли до полноценного спектакля, в котором я исполнял главную роль. Спектакль шел «на ура»! Естественно, что после такого опыта я и думать ни о чем другом не хотел, кроме артистической карьеры».

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СТУДЕНТ

Когда Георгий объявил родителям, что намерен ехать в Москву поступать в театральный вуз, те были категорически против – дескать, «на семью хватит и одного артиста». Пришлось клятвенно пообещать, что это будет «единственная попытка».

Мартынюк потом рассказывал, что приехав к ГИТИСу, пришел в ужас: в палисаднике перед зданием института стояли толпы абитуриентов. Оказалось, что на двадцать мест подано более двух тысяч заявлений.

«Я совсем было приуныл, даже запаниковал. Я проходил мимо групп молодых людей, они оживленно обсуждали сложности поступления в театральные вузы: Щуку, Щепку, ВГИК… Собрался уж было на вокзал за обратным билетом. Но вовремя остановился — раз приехал, нужно использовать свой шанс до конца».

В результате юноша прошел собеседование, все туры, экзамены по общеобразовательным предметам. И, к своему удивлению, поступил с первой попытки.

О своей учебе в ГИТИСе Мартынюк вспоминал как о самом бурном периоде жизни: студенческая общага, с утра до вечера лекции, репетиции, этюды, творческие споры до рассвета, мечты о будущем. А еще – острая нехватка денег даже на еду.

Чтобы дотянуть от стипендии до стипендии Гера вместе с однокурсниками ездил на «Мосфильм» и заглядывал в павильоны, где снимали кино, надеясь хоть немного заработать… За четыре года учебы удалось сняться лишь однажды – в эпизоде (раненый в поезде) в военной драме Василия Ордынского «У твоего порога» (1962). Зато дебют!

На четвертом курсе Георгий Мартынюк сыграл одну из главных ролей в дипломном спектакле Петра Фоменко «Проводы белых ночей».

Этот спектакль, выпускавшийся под патронажем педагога ГИТИСа и главного режиссера Московского драмтеатра (будущего Театра на Малой Бронной) Андрея Гончарова, в 1961 году так мощно «выстрелил», что на него в учебный театр вуза ломилась вся театральная Москва. Слухи о громком успехе молодого актера дошли до родного Оренбурга.

Директор областного театра даже специально приехал в столицу, чтобы переманить Мартынюка. Обещал ведущие роли, квартиру…

Тот уже был готов согласиться. Но…

«Незадолго до выпуска в коридоре, — вспоминал Георгий Яковлевич, — я столкнулся с Андреем Александровичем Гончаровым. Он спросил о дальнейших моих планах, я честно ответил, что собираюсь работать в родном городе. «Ерунда, — сказал он, — пойдем ко мне в драмтеатр». Сами понимаете, думал я не долго».

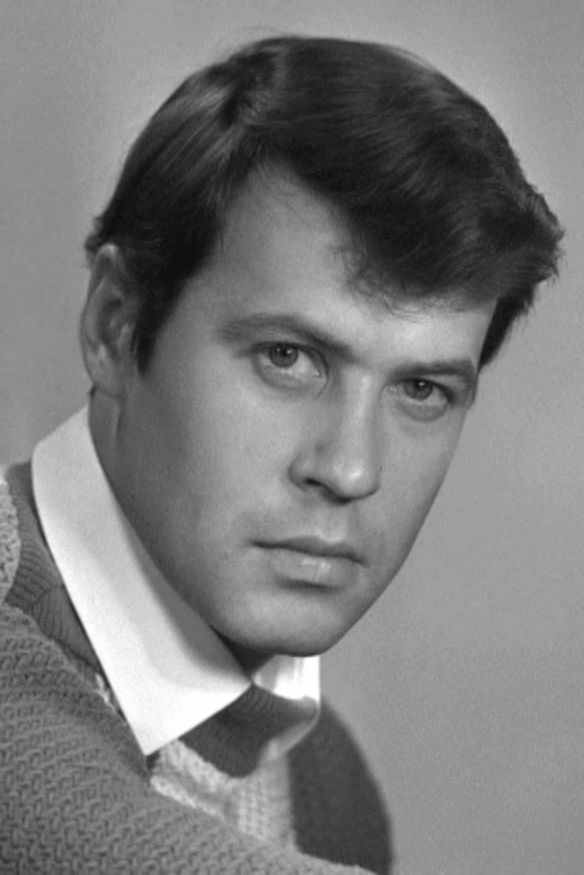

МОЛОД, КРАСИВ, ЭЛЕГАНТЕН

Мартынюк отдал этому театру более 50 лет. Довольно быстро прижился, со временем стал ведущим актером, хотя, как и все, начинал с эпизодов, массовки и «кушать подано».

В кино первой его успешной работой стала военная лента Владимира Басова «Тишина» (1963). На пробах режиссер-фронтовик Басов предложил им с Виталием Коняевым сыграть, как показалось актерам, не самую выигрышную сцену.

Мартынюк даже расстроился: «Мы же не смогли ничего показать!» На что Басов улыбнулся: «Все, что мне нужно, я увидел. Вы утверждены». Всего вторая картина, и сразу одна из главных ролей…

«Это было такое счастье! — вспоминал Мартынюк. — Таким образом, даже не мечтая, первую большую роль я сыграл не в театре, а в кино. С тех пор считаю «Тишину» одним из основных своих фильмов».

Эта картина по одноименному роману Юрия Бондарева получила главный приз I Всесоюзного фестиваля, в 1964 году ее посмотрели 60 млн зрителей. А Басов после премьеры сказал: «Теперь тебя будут в другие фильмы звать, но ты никуда не иди, только ко мне».

*

*

*

Вскоре молодой актер снялся еще в одной эпохальной ленте – драме Григория Чухрая «Жили-были старик со старухой» (1964), вошедшей в 1965 году в конкурсную программу Каннского фестиваля.

Потом и Басов сдержал свое обещание – снял Мартынюка сначала в «Метели» (1964) по повести А. С. Пушкина (с гениальной музыкой Г. Свиридова), а затем в четырехсерийной киноэпопее о советских разведчиках «Щит и меч» (1968), где 27-летний актер в дуэте со Станиславом Любшиным особенно хорош – молод, красив, элегантен…

Там прекрасный актерский состав, дебют Олега Янковского и песня-шедевр «С чего начинается Родина» в исполнении Марка Бернеса, ставшая песенной классикой.

Согласитесь, роскошное начало, особенно, если учесть, что была еще заметная работа в фильме Владимира Довганя «Гибель эскадры» (1966).

Владимир Басов оказался прав: приглашений от режиссеров было столько, что от некоторых пришлось отказываться. Ведь с середины 1960-х пошли заметные роли и в театре – Филипп в «Гроссмейстерском балле» И. Штемлера, Прозоров в чеховских «Трех сестрах», Сыроедов в пьесе А. Макаенка «Трибунал».

«СООБЩИТЕ ГРУППУ КРОВИ ТОМИНА…»

И тут…

В 1970 году с подачи тогдашнего министра МВД СССР Николая Анисимовича Щелокова на телевидении решили снять сериал, пропагандирующий «светлый образ сотрудников советских правоохранительных органов».

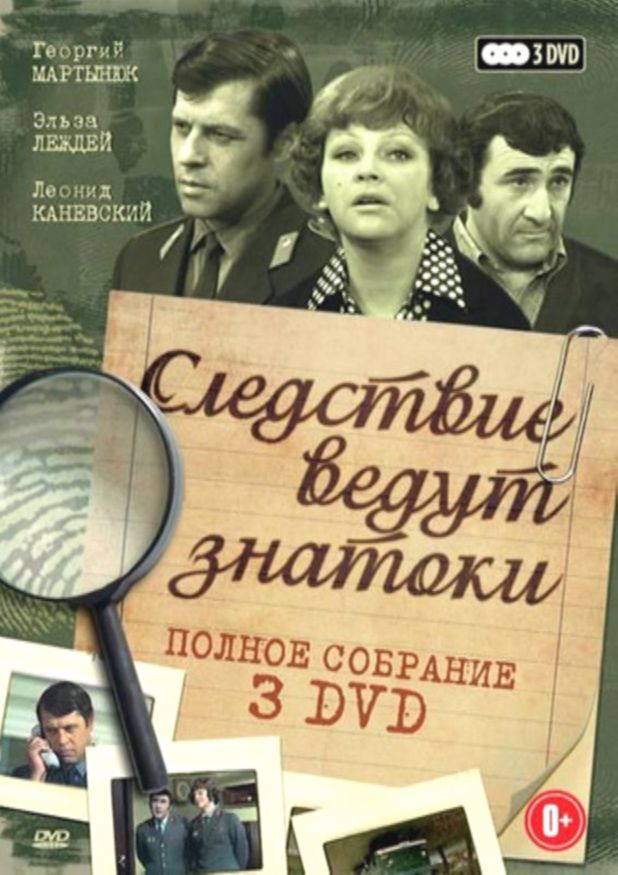

Летом того же года супруги-драматурги Александр и Ольга Лавровы принесли сценарий четырех серий телефильма «Следствие ведут ЗнаТоКи», где «ЗнаТоКами» были следователь майор милиции Знаменский, инспектор уголовного розыска Томин и эксперт-криминалист — Кибрит.

Композитор Марк Минков специально для фильма написал песню «Наша служба и опасна и трудна». Режиссером стал бывший актер Театра на Малой Бронной и к тому времени успешный постановщик Вячеслав Бровкин.

«Конечно, — вспоминал Мартынюк, — в поисках актеров на главные роли Бровкин пришел в наш Театр на Малой Бронной, где до этого работал. Мне предложил роль Знаменского, Леониду Каневскому — Томина, а роль Зиночки Кибрит — актрисе Театра-студии киноактера Эльзе Леждей.

Никаких особых проблем с нашим назначением на роли не возникло. Мне нужно было сыграть сверхположительного следователя, гуманного, внимательного, чуткого, непьющего и некурящего, который в конце каждой серии обязательно изрекал какую-нибудь мораль».

*

А еще вся эта «тройка» должна была выглядеть профессионалами. Поэтому для более глубокого погружения в образ актерам разрешили присутствовать в МУРе во время допросов, ездить на происшествия, бывать на обысках…

Эльза Леждей не только добросовестно вызубривала десятки труднопроизносимых криминалистических терминов, но и обложилась специальной справочной литературой, чтобы понимать их значение.

Любопытно, что по замыслу руководства ЦТ СССР четвертая серия цикла должна была стать финальной. Однако уже ко второй серии популярность «ЗнаТоКов» побила все рекорды и росла как снежный ком. Во время показа улицы пустели.

А потом на телевидение пошли мешки зрительских писем с просьбами и даже требованиями продолжить историю о трех доблестных советских сыщиках. Параллельно на Петровку, 38 – шла лавина криков о помощи и мольбы арестованных и осужденных отдать «их дело» «честным и неподкупным профессионалам» — Знаменскому, Томину и Кибрит.

«До сих пор помню текст одной телеграммы из города Копейска Челябинской области, где было написано: «Убьете Томина, — разобьем телевизор!» — рассказывал Леонид Каневский.

— Еще было замечательное послание с Дальнего Востока от студентов юрфака: «Сообщите группу крови Томина. Вышлем в неограниченном количестве. Аналогичные письма приходили и по поводу Знаменского с Кибрит».

В результате сериал снимали 20 лет – он стал самым долгоиграющим в истории СССР (35 серий).

«ШУХЕР! МАЙОР ЗНАМЕНСКИЙ ИДЕТ!»

Разумеется, вся эта троица — Георгий Мартынюк, Леонид Каневский и Эльза Леждей, что называется, «проснулись знаменитыми».

«На меня обрушилась такая лавина славы, что даже по улице невозможно было пройти, чтобы не услышать: «Пал Палыч!», — признавался Мартынюк. — Мне кажется, люди и фамилии моей настоящей не знали, для них я был – Пал Палыч Знаменский.

Даже в театр приносили «материалы уголовных дел» и умоляли меня помочь добиться справедливости. Не верили, что я – артист. Вот она – великая сила искусства!»

Из-за этого Мартынюк постоянно попадал в трагикомические ситуации. Как-то жена попросила купить к ужину укроп и петрушку. После спектакля он вышел из метро, и только направился к торговкам зеленью, как те с криком «Знаменский идет!» бросились наутек и спрятались в подворотне. Были уверены: МУР устроил на них облаву.

«Помню, ехали мы в Текстильщики, — рассказывала Ниеле Мартынюк, супруга актера. — Напротив нас – интеллигентная пожилая пара. «Здравствуйте», – нам говорят. Мы отвечаем. Потом сразу вопрос Гере: «А вы на дело едете?» Гера отвечает, что едет он домой, из театра. Они замолчали.

Потом выходим, и я краем уха слышу, как женщина говорит мужу: «Наврал. Ведь на дело едет». И весь вагон ее поддерживает: «На дело, на дело!» Мы смеялись тогда до упаду».

Бывали и совсем абсурдные случаи. Как-то Георгий Яковлевич поехал в отпуск в Оренбург к родителям. И получил телеграмму со срочным вызовом в Москву на съемки. Поскольку билетов в кассе не было, пришлось обратиться к руководству аэропорта.

«Меня узнали, замечательно приняли, — вспоминал актер. — Кассирша взяла мой паспорт, выписала билет… Когда объявили посадку, пошел к терминалу. Вдруг один из милиционеров начинает озадаченно разглядывать мои документы, билет, меня…

«Что-то не так?» — спрашиваю. «На, сам посмотри», — ответил он. В билете указаны мои паспортные данные, а в графе Ф.И.О. значится… Павел Павлович Знаменский. Ребята посмеялись, но на самолет пропустили. Я потом долго хранил этот билет».

*

ЛЮБИМАЯ РОЛЬ — ПЬЯНЫЙ СЛЕСАРЬ

Такая популярность имела множество плюсов. Во-первых, всесоюзная известность – кто из актеров об этом не мечтает. Мартынюк, Каневский и Леждей объездили с творческими встречами всю страну – им были рады везде. Во-вторых, популярность помогала решать бытовые вопросы.

Когда кому-то из коллег нужно было помочь выхлопотать квартиру, достать дефицитные лекарства, путевку в санаторий или установить телефон, Мартынюк с Каневским шли к городскому руководству, и им не отказывали. Или такой показательный эпизод.

Однажды в Оренбурге узнали, что родители «следователя Знаменского» живут в старом доме с печкой и удобствами во дворе. И через месяц им дали хорошую квартиру в новостройке.

«Мама плакала, увидев горячую воду, ванну…», — говорил актер.

Но у этой «волшебной палочки-выручалочки» был один существенный минус. Всем троим надолго пришлось забыть о большом кино. Ведь режиссеры не горели желанием их видеть в своих фильмах. Кому интересно снимать актёра, который постоянно мелькает на экране в одном образе? К тому же существовало негласное правило: Мартынюка, Каневского и Леждей в отрицательных ролях не снимать.

«Когда Владимир Басов решил взять меня на роль поручика Шервинского в «Днях Турбиных», — сетовал Георгий Мартынюк, — телевизионное начальство сказало ему: нет. Аналогичная ситуация была и с Леней Каневским.

Дескать, нам «нельзя порочить светлый образ советского милиционера. Так что я в какой-то степени пострадал как актер. Люблю характерные, комедийные роли, а образ моего героя мне не позволял развернуться. Поэтому мы отыгрывались на сцене…»

*

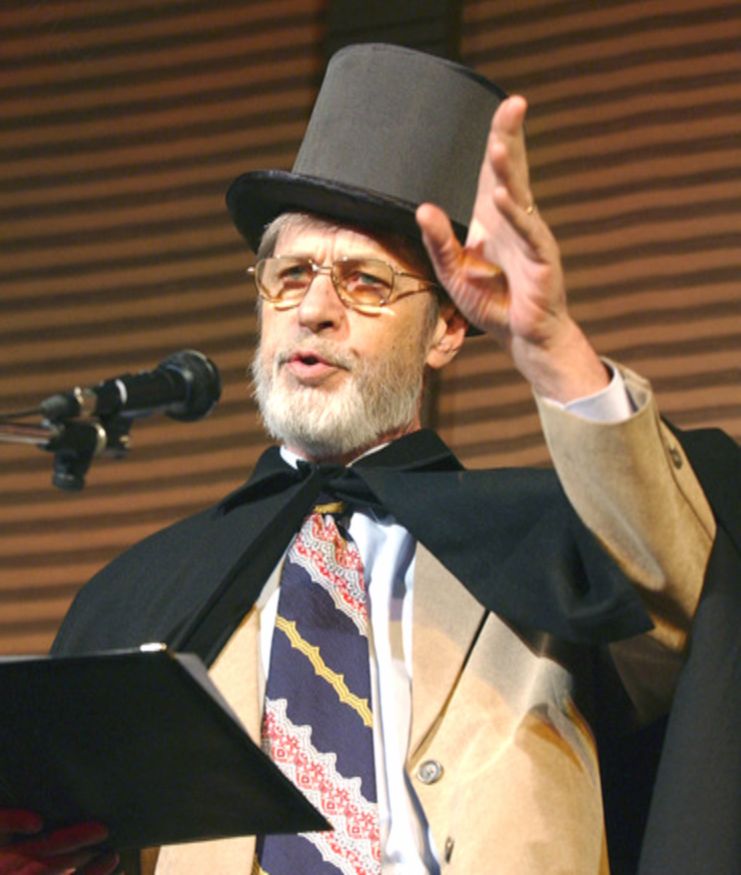

В театре Мартынюк с Каневским действительно отыгрывались на полную катушку. Например, много лет любимой ролью Мартынюка, в которой он «купался и наслаждался импровизациями», был… пьяный слесарь. А любимым спектаклем -«Обвинительное заключение» по пьесе Думбадзе, где они с Каневским играли… отпетых уголовников.

И зрители, пришедшие в Театр на Малой Бронной, испытывали шок: открывался занавес, а на сцене на нарах сидят разукрашенные татуировками воры-рецидивисты… «следователь Знаменский» и «опер угро Томин».

Как вспоминал Мартынюк, «каждый раз минут пятнадцать мы не могли начать спектакль: в зале стоял сплошной хохот. Но зато потом зрители уже напрочь забывали о «Знатоках» и сопереживали героям пьесы».

Кстати, роль Знаменского Георгий Яковлевич не любил, хотя всегда отдавал ей должное. И уж точно никаким «проклятием» для своей карьеры не считал.

«Она дала мне бешеную популярность, которую ни один другой фильм дать не мог. Если бы не она, ведь еще неизвестно, как бы сложилась моя актерская судьба».

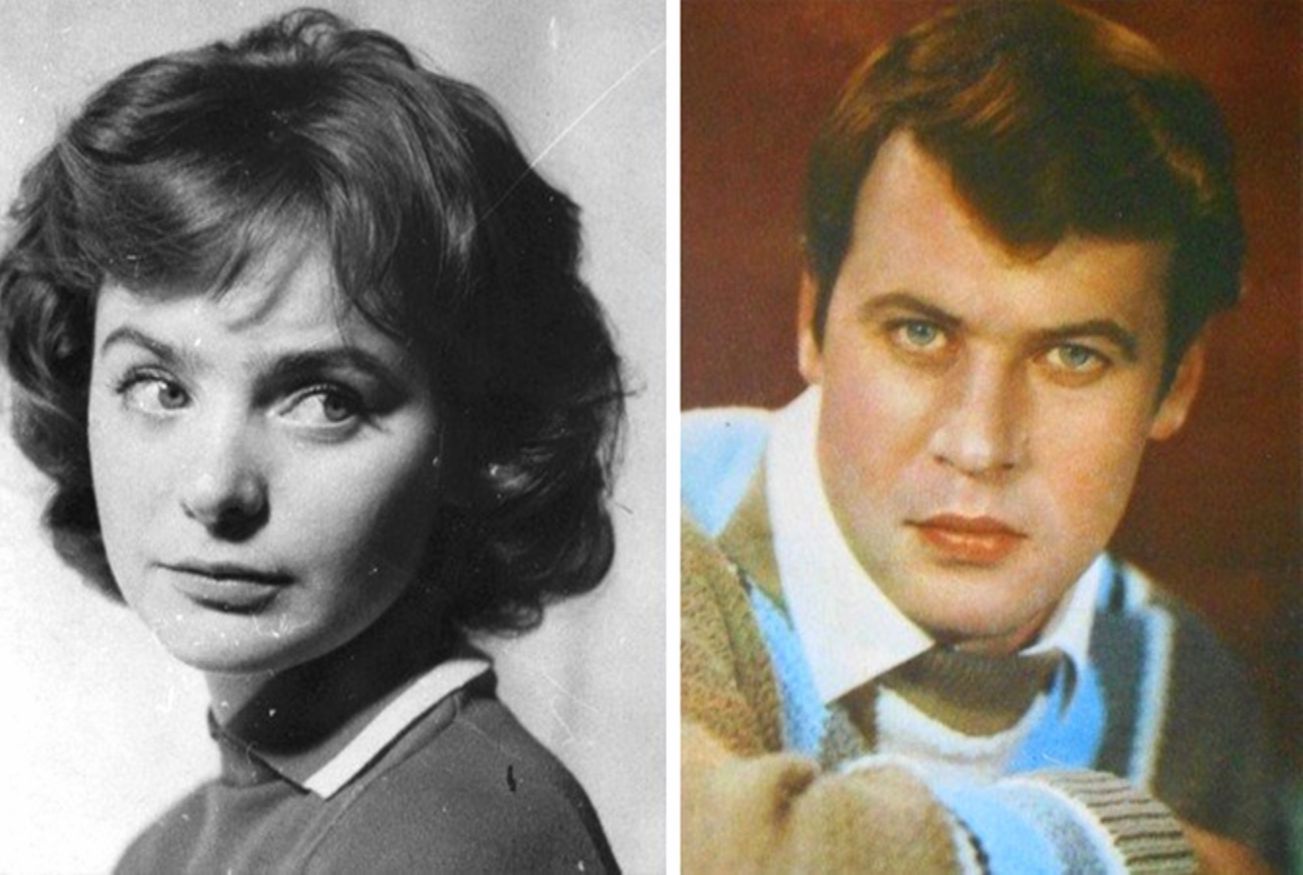

БОЛЬНИЧНЫЙ РОМАН

Со своей первой женой – актрисой Валентиной Марковой — Мартынюк учился в ГИТИСе. Они расписались, в 1965 году родилась дочь – Лиза. Вместе с супругой они даже снимались в первых сериях «ЗнаТоКов» — Валентина играла дежурную в тюрьме.

Говорят, причиной разрыва стала банальная актерская ревность. Мартынюк стал знаменит, а Маркову снимали только в эпизодах. Невостребованность в профессии стала причиной охлаждения, а затем развода.

«Постепенно любовь ушла, и даже сохранить добрые отношения не удалось – Валентина не захотела».

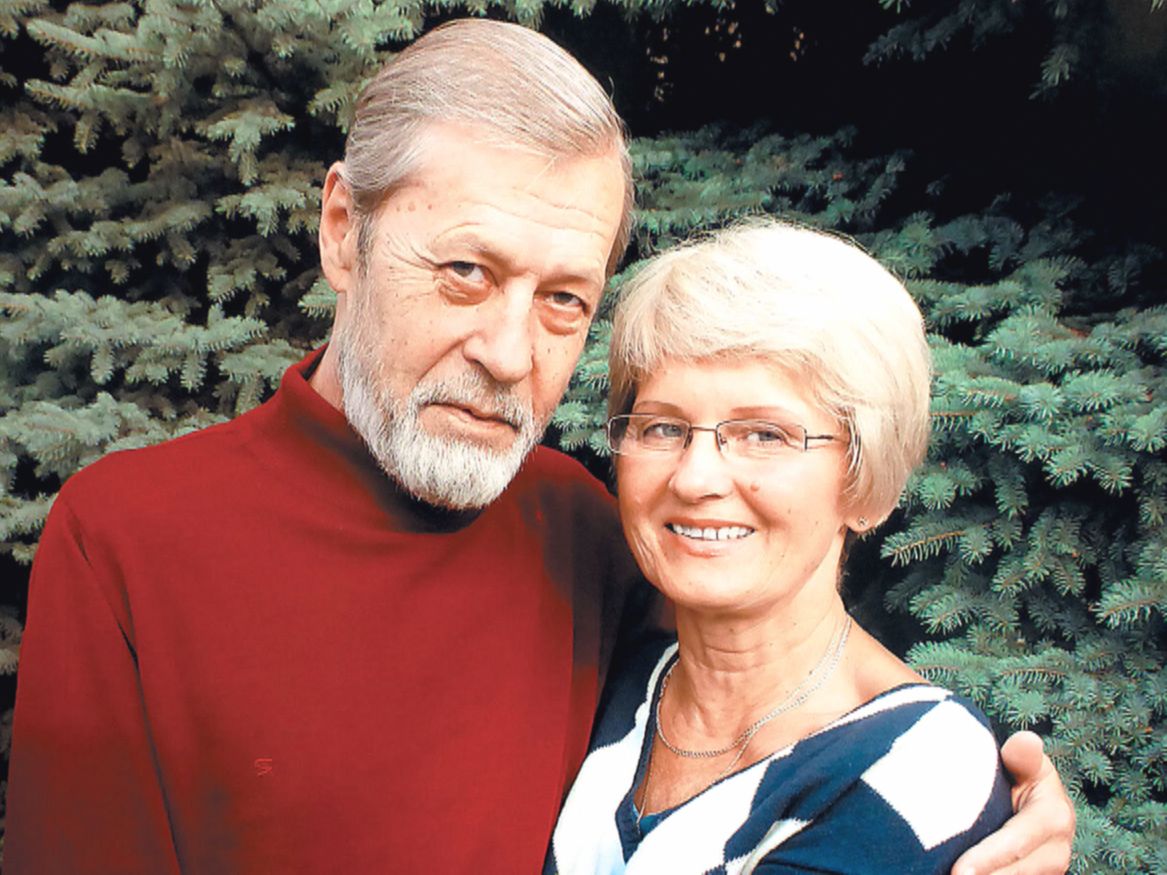

С Ниёле актер познакомился не при самых романтичных обстоятельствах – в больнице. Она – врач, он – пациент.

«Мы с Георгием первый раз случайно встретились в коридоре больницы, столкнулись взглядами, и вот бывает же так в жизни: мурашки по телу сразу побежали, — рассказывала их «лав стори» Ниёле Прановна.

— Потом спустя пару месяцев его положили к нам с радикулитом, я пришла его осматривать, разговорились. Он приходил к нам в ординаторскую, рассказывал там стишки, байки, анекдоты. После выписки пригласил меня на чашечку кофе в кафе московского Дома ученых…»

Вот так все и закрутилось: стихи, цветы, походы в театр, прогулки под луной. Через год стали жить вместе, еще через пару лет расписались. И как оказалось – стали неразлучны на всю жизнь.

«Она на всю жизнь нашла постоянного пациента, а я — домашнего врача», — в шутку говорил о жене Мартынюк.

На самом деле Ниёле Прановна стала не только личным врачом и ангелом-хранителем, но и самой большой любовью, музой и верным другом. Именно она согрела и, можно сказать, спасла, когда в 1985 году случилась трагедия – из-за неразделенной любви погибла 20-летняя дочь Мартынюка – Лиза.

«Жора пережил большую трагедию, — рассказывал друг и коллега по театру Лев Дуров. — Его дочка покончила жизнь самоубийством. Случилась личная драма, с которой девушка не справилась. Жора был этой трагедией убит. И до конца жизни с потерей дочери не смирился. Считал, что в этом есть его вина – не доглядел, не сберег».

«ВЫЖИВАЛ КАК ВСЯ СТРАНА»

Перестройку Георгий Яковлевич встретил сначала с надеждой, а затем – как ушат холодной воды — пришло разочарование. Роли в кино предлагали такие, что отказывался, не дочитав до конца сценарий. Люди перестали ходить в театр – порой в зале сидело меньше зрителей, чем было артистов на сцене.

Платили — копейки… Мартынюк не скрывал, что в такие минуты «накатывали жуткие депрессии и полное ощущение своей ненужности».

«Выживал, как вся страна. Конечно, от всех невзгод и разных ненужных мыслей всегда спасала сцена. Вышел, начал играть – и все постороннее ушло в сторону…»

*

Только с началом «нулевых» жизнь стала возвращаться в привычное русло. Сначала Светлана Дружинина предложила актеру сыграть архиепископа Феофана Прокоповича в историческом сериале «Тайны дворцовых переворотов» (2000-2008).

Затем на фоне ностальгии по СССР на ТВ решили снять продолжение «Знатоков». На экране вновь появились Знаменский-Мартынюк, Томин-Каневский, правда, ушедшую из жизни Кибрит-Леждей заменила эксперт-криминалист МУРа Китаева-Вележева.

А главное – зрители не просто пошли, а вновь буквально повалили в театр.

*

*

К сожалению, именно в этот момент Георгия Мартынюка стало подводить здоровье. В 2000-м врачи диагностировали у него рак легкого. Жена с огромным трудом уговорила его лечь на операцию – благо опухоль еще не успела дать метастазы. Хотя актер отказывался наотрез, дескать, у него «репетиции, спектакли и вообще некогда болеть».

Перед операцией Георгий Яковлевич был не в своей тарелке. Ходил по палате из угла в угол. Переживал не за ее исход, а то, что премьера в театре пройдет без него.

«А я без сцены не могу, — говорил. — Меня сцена лечит. Иной раз все болит, давление, а выходишь на сцену, и все недуги сразу как-то отступают. Правда! Ничего не мог с собой сделать – очень хотел играть в премьере!»

Это он объяснил профессору Трахтенбергу, который должен был его оперировать. И тот спокойно ответил: «Хорошо. Иди, играй».

Потом его успешно прооперировали, и этим подарили еще 11 лет полноценной жизни — работы в театре и съемок в кино.

«Я считаю свою актерскую судьбу очень счастливой,— не скрывал в интервью тех лет Георгий Мартынюк. — Мне все время везло на прекрасных режиссеров, замечательных партнеров и разноплановые роли. В общем, грех жаловаться».

«КАК БУДТО КУСОК ЖИЗНИ ВЫРВАЛИ»

Но в 2012-ом больные легкие вновь напомнили о себе. После тяжелой пневмонии у актера пропала уверенность в себе. Появилась боязнь сцены, он начал забывать текст. Порой головокружения были такими, что Георгий Яковлевич боялся потерять сознание прямо на сцене — перед зрителями. В результате он перестал играть в театре.

В феврале 2014-го состояние ухудшилось. Ниеле Прановна приняла решение госпитализировать мужа в Боткинскую больницу.

«Его поместили в реанимацию, — рассказывала она, — он уже даже глаза открывать не мог. За день до смерти я пришла к нему в палату, он уже плохо понимал, что происходит, спросила: «Ну ты хоть меня узнаешь?»

Гера повернулся и так бодро, четко ответил: «Конечно, узнаю» — и сжал мою руку. Как врач я понимала, что близок конец, но как жена, конечно, надеялась, что он выкарабкается… Когда 13 февраля в 11:30 мне позвонил заведующий реанимацией, я сразу все поняла…».

Георгия Мартынюка не стало 13 февраля 2014 года в возрасте 73 лет.

«У меня как будто кусок жизни вырвали, — узнав о смерти друга и коллеги, признался Леонид Каневский. — Мы с ним с 1967 года вместе и в театре, и в кино, и на телевидении. За 40 лет нашего общения, дружбы, работы мы никогда в жизни не входили в конфликтную ситуацию. Ведь он был потрясающий человек, добрейший, наивный, такой ранимый…

Очень талантливый, причём не просто как артист — он был талантлив во многом. Писал стихи, замечательные эпиграммы с большим чувством юмора. Неправильно говорят — незаменимых нет. Есть незаменимые. Георгий Мартынюк был таким».

Актер и режиссер Лев Дуров вспоминал: «В Театре на Малой Бронной, где служил Георгий, я поставил 24 спектакля и лишь в двух из них не участвовал Мартынюк. Гера был моей опорой, моим талисманом. Я знал: если Мартынюк выходит на сцену, успех спектаклю обеспечен. Честное слово, вы не найдете в театре ни одного человека, который сказал бы о Гере хоть одно плохое слово.

И это несмотря на то, что наша Мельпомена очень сердитая, она не приемлет успеха других. Иногда он казался мне невероятно чистым человеком… Несмотря на невероятную популярность его Пал Палыча, Гера был совершенно скромным человеком.

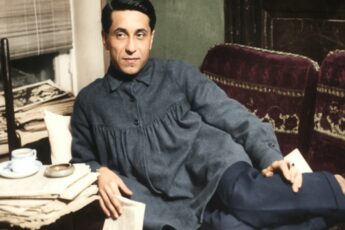

У него никогда не было машины, да и я с трудом представляю его за рулем. Гера был абсолютно домашним. Любил посидеть с книжкой, держа на руках обожаемого кота».

17 февраля 2014 года народного артиста России Георгия Мартынюка отпели в храме Воскресения Господня. В тот же день под его любимую музыку Г. Свиридова Георгия Яковлевича похоронили на Троекуровском кладбище.