Я видел его только однажды — в старом телевизоре на даче, где экран шипел от дождя, а он улыбался. Смешно, что в детстве я думал, что у него и в жизни всё так же — светло, просто, по-доброму. Сельсовет, гармошка, мудрые глаза. Такой вот советский дед, образцовый, как на открытке. А потом — вырос. Начал вникать. Понял: за каждым «советским дедом» часто прятался не рай, а личный ад. У Всеволода Санаева — был именно такой.

Он прожил 55 лет с одной женщиной. Это вроде бы как медаль. А если заглянуть под гравировку? «Не могу я больше с ней. Не могу». Так он однажды сказал. Не на людях, не в камеру — своей матери. Той самой, что родила его в Туле, в доме, где было двенадцать детей и каждый ел хлеб, когда повезёт. Она не дала ему уйти. «Сева, так нельзя. У нас так не делают». И он остался. Остался жить не с женщиной, а с её болью. Остался быть опорой, которой его же жена не могла уже ни любить, ни терпеть. Потому что её преследовали голоса. Мания, паранойя, депрессия — диагноза хватило бы на учебник психиатрии. Но он был рядом.

Почему он не ушёл? Может, потому что Сиплый из «Оптимистической трагедии» — это он и был. Тихий бунтарь, который шёл наперекор только тогда, когда это было по-настоящему. Даже эту роль он вырвал у жизни в 51 год. Всю жизнь играл правильных, партийных, героических. А внутри хотел другого. Характера. Надрыва. Своей правды. Сам признался: всю жизнь мечтал о таких ролях, но получил лишь одну.

А начиналось всё комично. В «Волга-Волга» он должен был просто прыгнуть в реку. За другого актёра. Осень, дублёр, холод. Чуть не утонул. А потом вдруг — получил сразу две роли. Музыканта и лесоруба. И всё — за смелость. За то, что прыгал в воду, когда другие бы уже писали заявление на отпуск. Такая у него была молодость. Настоящая.

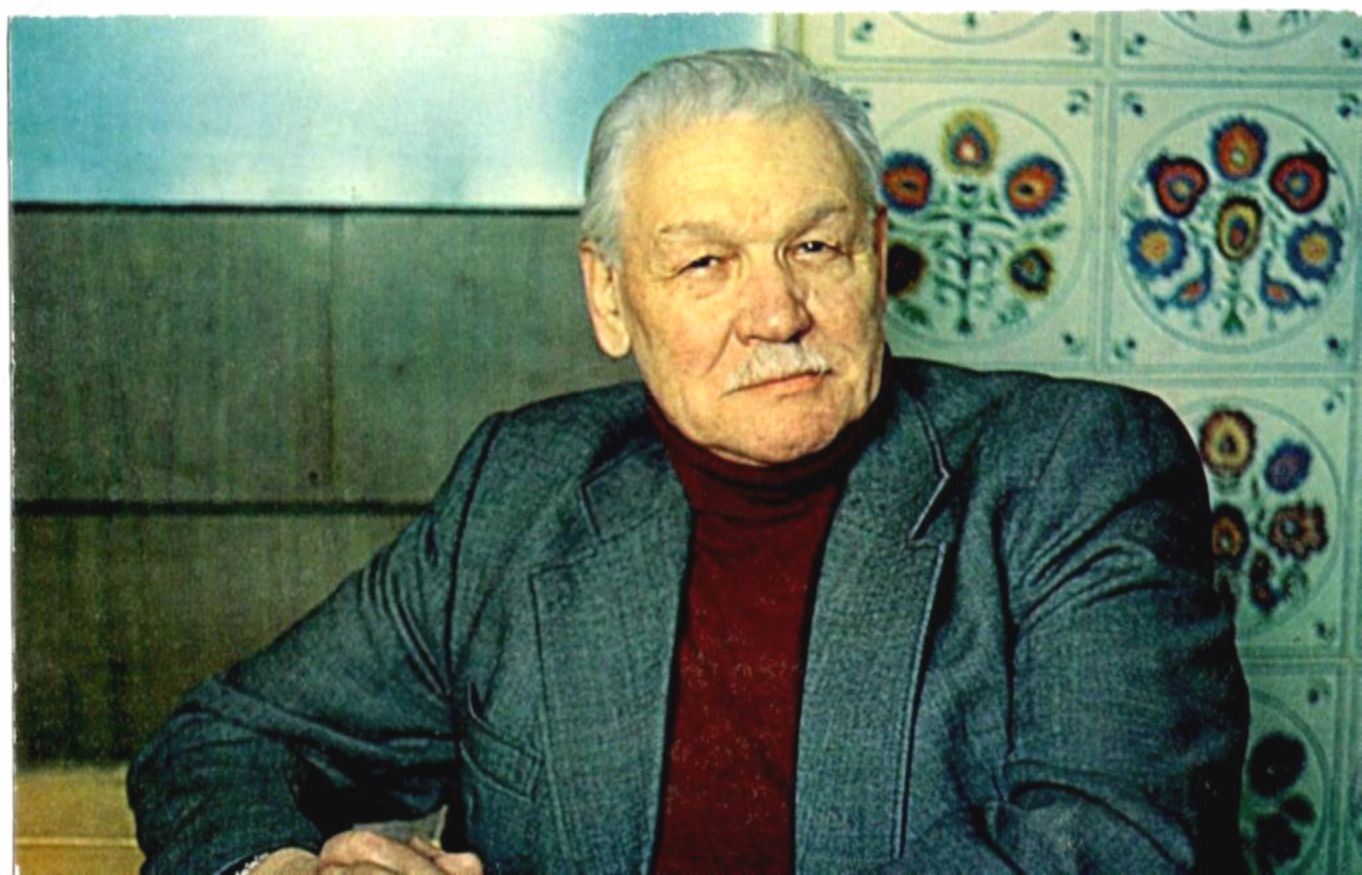

Если бы в советском кино был рейтинг по количеству сыгранных председателей колхоза на душу артиста, Санаев взял бы золото без конкурентов. Его любили за надёжность. За то, что он не подведёт. Сыграет, как надо. Без выпендрёжа. С честными глазами и ровной спиной. В этих глазах зрители видели отца. Или дядю. Или начальника, которого не боишься. Настолько верили, что писали письма… не Санаеву, а его персонажам.

После фильма про полковника Зорина на Петровке мешки писем шли в адрес «Зорина». Люди просили защиты, помощи, даже судейских советов. Артист получал пачки из тюрем — оттуда писали заключённые. Верили, что «товарищ Зорин» их поймёт. Только в реальной жизни ему самому было некому писать.

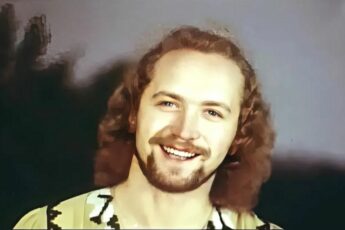

Он был туляк. С тех, кто кует, чинит, держится на ногах и не ноет. Отец его работал на оружейном заводе, кормил 12 детей. У них дома говорили друг другу «вы». Даже дети — родителям. Маленький Сева был непоседлив, ленив в школе, и за это его отправили на завод, потом — на гармонную фабрику. Но был у него один грех: драмкружок. За это его звали «Севка-артист».

Отец был против Москвы. Артистов он уважал… издали. Но когда сын всё же уехал, а потом позвал отца посмотреть, как он живёт — тот вернулся домой и сказал жене: «Маша, успокойся. Севка выбрал правильную дорогу». Это была первая победа Санаева. Настоящая. Не на сцене. В жизни.

Во МХАТ он попал не с улицы — через рабфак, потом ГИТИС. Из 700 студентов — взяли одного. Его. И почти сразу он оказался у Пырьева — да, того самого — в картине с Мариной Ладыниной. Первая главная роль. Но настоящая любовь ждала не в сценарии.

На гастролях в Киеве он встретил Лидию. Студентка филфака. Умная, весёлая, с юмором. Он влюбился. Мгновенно. Предложил руку, сердце и билет до Москвы. Она согласилась. Всё было как в кино. До момента, когда родился сын.

Алёша родился красивым. Нереально красивым. С голубыми глазами, фарфоровой кожей. Только в этих глазах что-то было не так. Не было уголков. И когда бабушка — мать Санаева — посмотрела на младенца, то вдруг сказала то, что нормальная свекровь в здравом уме вслух бы не выговорила:

— Ой, Лида… Алёша жить не будет. У него глаза пустые.

Это был удар. И в лицо, и в душу. Лидия, мать, вцепилась в сына всем сердцем, как будто можно было переломить судьбу силой любви. Но предсказание сбылось. Алёша умер в эвакуации, в Алма-Ате, от кори и дифтерии. Санаев застрял в Борисоглебске со съёмочной группой — в Москву уже не прорваться. Он даже не попрощался с сыном. А Лидия… Лидия носила в себе вину за это до самого конца. И с тех пор перестала улыбаться. Совсем.

Они встретились спустя несколько месяцев. И он сразу всё понял по её глазам. Ребёнка больше нет. Единственное, что могло вытащить Лидию — это ещё один ребёнок. И он сделал всё, чтобы она не ушла следом. Так появилась Лена. Та самая, которую потом будет знать вся страна. Та, что сыграет в «Приключениях Электроника». Та, чья жизнь станет драмой на три поколения вперёд.

Но тогда, в 1942-м, это была просто маленькая девочка, над которой мать тряслась, как над хрустальной вазой. Страх потерять был уже не просто тенью — он стал образом жизни. Лидия стала нервной, вспыльчивой. А потом и вовсе заболела. Классика — депрессия, тревожность, паранойя.

Всё это разрушало дом. Не громко — медленно. Как вода, что точит камень. Санаев не выдержал и поехал в Тулу. Советовался с родными. Открытым текстом: «Не могу я больше. Оставлю её». И что же услышал в ответ? «Сева, ты что? У нас не бросают. Терпи». И он вернулся. Снова в свою тихую пытку, где любовь — как клетка. И замок у тебя в руке.

Он терпел. Не как жертва — как человек, который когда-то дал слово. А это, между прочим, было время, когда слово ещё что-то стоило. Ни одному постороннему не дал заглянуть за двери своего дома. Никого не звал, никому не жаловался. Оберегал жену. Даже когда она была невыносима. Даже когда в доме — ледяной холод, тишина и ни одного живого взгляда. Он всё равно возвращался туда — туда, где не ждали, но без него всё рушилось.

На людях — другое дело. Весельчак, рассказчик, партнёр, с которым на съёмочной площадке — праздник. Особенно тянулся к дому поэта Леонида Дербенева. Там была жена поэта — Вера. Добрая, тёплая, хлопочущая, говорливая. В её суете он будто отогревался. Иногда я думаю: не из-за неё ли он не сломался окончательно?

И ведь, парадокс, сам Санаев входил в Союз кинематографистов, распределял квартиры, путёвки, судьбы. А жил… в коммуналке. С женой, с дочкой. Комнатка — 9 метров. Потом — 14. Потом — 16. И только в 47 лет, когда ушёл из МХАТа и стал много сниматься, когда жена складывала каждую копейку — только тогда они купили кооператив. Свой угол. Без соседей за стенкой. Мечта, которая у других сбылась лет на двадцать раньше.

Всё это время он работал. Много. Трудно. Иногда — на автомате. Но работу не бросал — это был его способ остаться в живых. А когда преподавал во ВГИКе, студенты его боготворили. Потому что он не изображал величие. Он просто говорил: «Это мой крест. Жизнь такая. Я выбрал — и не отступлю».

И вот тут главное — он не герой. Не мученик. Не святой. Он просто не дал себе права сбежать. Даже когда другой актёр — Сергей Лукьянов — прямо сказал: «Сева, бросай. Уйди, всё наживёшь. Только хуже будет». А он: «Нет. Это женщина, которая родила мне детей. Я с ней — до конца».

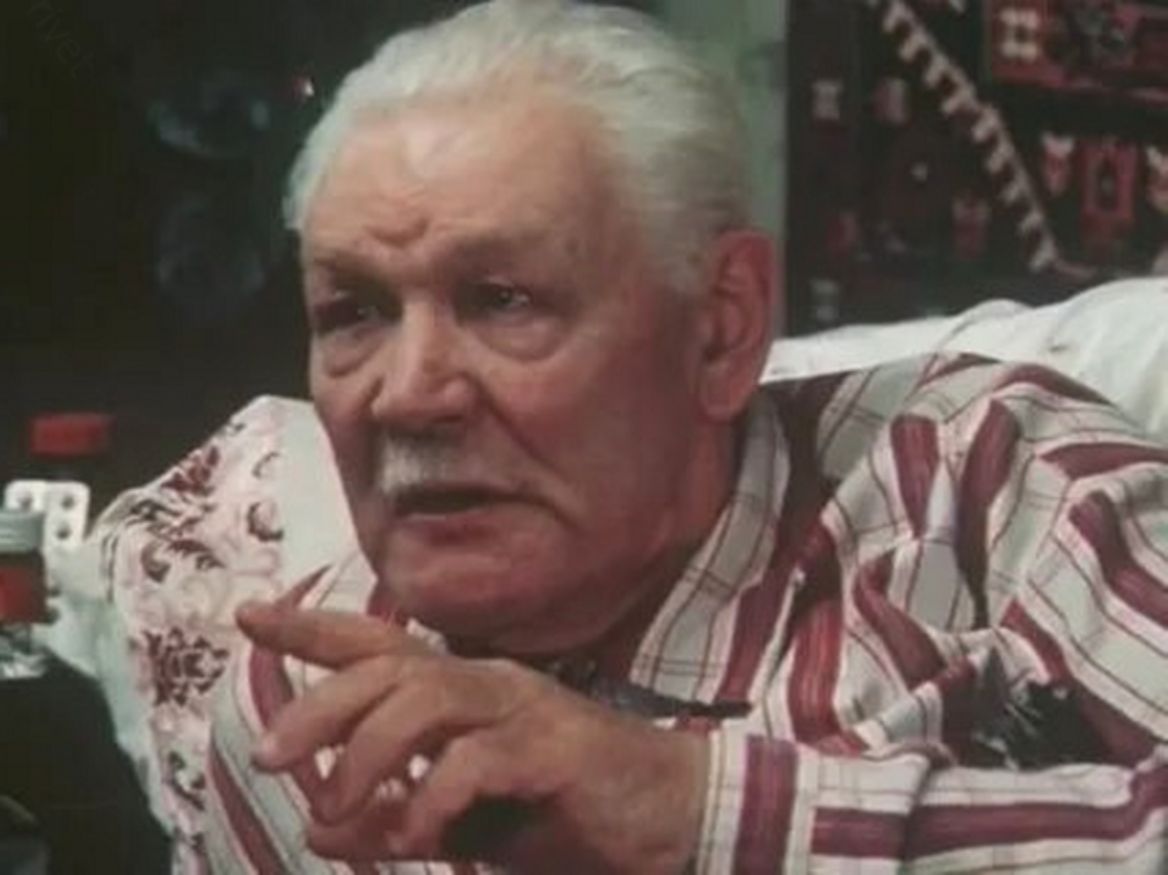

Санаев дожил до старости. Не той, что с санаторной прогулкой под руку, а настоящей — с утратами, усталостью и вечным ощущением, что где-то проморгал что-то важное.

Дочка Лена выросла. Стала актрисой. Причём не просто «дочкой актёра», а настоящей. С характером. С лицом, которое помнишь. Только вот с личным — не задалось. Быстро развелась. Осталась с маленьким сыном на руках — Пашей. Съёмки, гастроли, нервы. Воспитанием занялись бабушка с дедушкой. Те самые — Лидия и Всеволод. И если бы ты спросил тогда кого-то со стороны, они бы сказали: «Паше повезло. Растёт в интеллигентной, театральной семье».

Но мы-то теперь знаем, что бывает под этим фасадом.

Позже, когда Паша вырос, он написал повесть. «Похороните меня за плинтусом». На обложке — глухой абсурд, детская боль, сквозь которую пробивается чёрный юмор. Там бабушка — фурия. Мама — отсутствующая. Дед — молчаливый, почти призрачный. И сцены, от которых мороз по коже: как бабушка брита́ми исправляла ошибки в тетрадках и угрожала: «Чтобы все эти бритвы тебе в горло влезли!».

Книга стала бестселлером. И шоком. Люди спорили — правда это или фантазии обиженного подростка. Лена — Санаева — не обижалась. Смеялась. Говорила: да, мама могла выдать. И про шапку, которая «кастрюля», и про «учёбу на бритвах». Но всё это — не от злобы. От боли. От безысходности. От того самого страха, который годами грыз Лидию изнутри. Она ведь так и не простила себе смерть Алёши.

А фильм по книге сняли в 2009 году. И Санаев там получился… не Санаев. Монстр, а не человек. И Лена потом скажет: «Они хотели сделать из нас чудовищ. А мы просто выживали. Любили Пашу так, как умели. Больно, неуклюже, но — по-настоящему».

Ролан Быков влетел в эту историю, как ветер в душную комнату. Лена познакомилась с ним, когда Паше было три. И если честно — Всеволод Васильевич воспринял эту новость, как удар под дых.

Быков… ну кто он такой с точки зрения Санаева? Скандалист. Вечный объект критики на партсобраниях. Тот, кого «склоняли» за каждую нетипичную роль. Всеволод Васильевич держался строго: ты можешь быть кем угодно, но не позорься. И вот дочка говорит — я с ним. С этим, с Быковым.

Но Быков был слишком умным, чтобы лезть в лоб. Он понял: если хочет быть с Леной, надо принять и её семью. Всю. Со всеми тараканами, обидами, с историей, которую не перепишешь. И он сделал это по-своему: не словами, а делом.

Он стал отцом для Паши. Не номинальным, а настоящим. С ним ребёнок впервые выдохнул. Почувствовал, что может быть не под надзором, а просто живым. Быков интересовался всем: чем Паша дышит, что читает, во что играет. Он был с ним — не потому что «так надо», а потому что хотел.

Лидия Антоновна — та самая, суровая, закрытая, запуганная — оттаяла. И однажды даже поцеловала Ролана. А Санаев, сидя рядом, бросил: «Целуй, целуй, пока тёплый». Такой у него был юмор. Грустный, колючий, но — живой.

И вот это была редкая, почти невозможная сцена. Впервые за много лет вся семья — в одной комнате. Без конфликтов. Без напряжения. Просто сидят, пьют чай. И каждый на своём месте. Даже Лидия, которая всю жизнь прожила в тревоге, в этот момент выглядела спокойно.

А потом всё пошло к финалу. Мягко, как в театре: свет гаснет, тишина, и кто-то уходит за кулисы. Сначала она.

Лидия Антоновна ушла первой. В 1995 году. Тихо, почти незаметно. Хотя жила в постоянной тревоге, умерла — без шума. Как будто выполнила свой долг. Пережила войну, утрату ребёнка, болезнь, сберегла мужа, дочку, внука. Всё. Можно уходить.

И вот тут случилось то, что многие в таких случаях называют «самое страшное». А на самом деле — самое честное. Всеволод Васильевич не смог без неё. Не хотел. Не умел. Не знал, как. Потому что жизнь у него, по сути, строилась не вокруг карьеры, а вокруг одной задачи — удержать Лиду на этом свете. Удержал. Но когда она ушла — смысл исчез.

Через десять месяцев его не стало. Умер от рака. Не в больнице. Не в одиночестве. Умер в доме дочери. На руках Лены и Ролана. Ушел, как жил: тихо, без скандалов, без трагических вздохов. Просто — выключился свет.

Знаешь, это даже не трагедия. Это завершённость. Как будто кто-то, наконец, закончил тяжёлую симфонию, поставил точку — и убрал руки с клавиш.

И всё же… я часто думаю: кем он был на самом деле?

Героем? Мучеником? Советским Джобсом, только с коммуналкой вместо миллиарда? Нет. Он был человеком, который никогда не играл в жизнь. Он терпел, любил, ошибался, молчал, шутил и тащил на себе чужие страхи, как свои. И, чёрт побери, выстоял.

А ведь мог — уйти. Мог — упростить. Мог — жить легче.

Но тогда это был бы уже не Санаев.