На Таганке его называли «интеллигентным хулиганом». Звучит красиво, но в жизни это было не прозвище, а диагноз. Иван Бортник жил на разрыве двух миров: дома его встречали полки с книгами, в которых копалась мама-филолог, а на улице — драки у Трёх вокзалов, где решали всё кулаки и бутылка.

Этот коктейль воспитания и улицы сделал из него актёра особой породы: с одной стороны — умный, тонкий, с другой — способный вжиться в подонка так, что зритель начинал бояться за себя.

Он оказался в театре случайно, как будто жизнь сама швырнула его туда. Но, кажется, сама же и выталкивала. В 1967 году его выгнали из Театра имени Гоголя вместе с коллегами за пьяный скандал — напились, приняли инкассаторскую машину за такси и требовали «подкинуть». Никакого криминала, но шум стоял такой, что проще было избавиться от нарушителей.

Такому эпизоду хватило бы, чтобы поставить крест на карьере. Но нашёлся один человек, который увидел в нём не дебошира, а редкий талант. Этим человеком был Юрий Любимов.

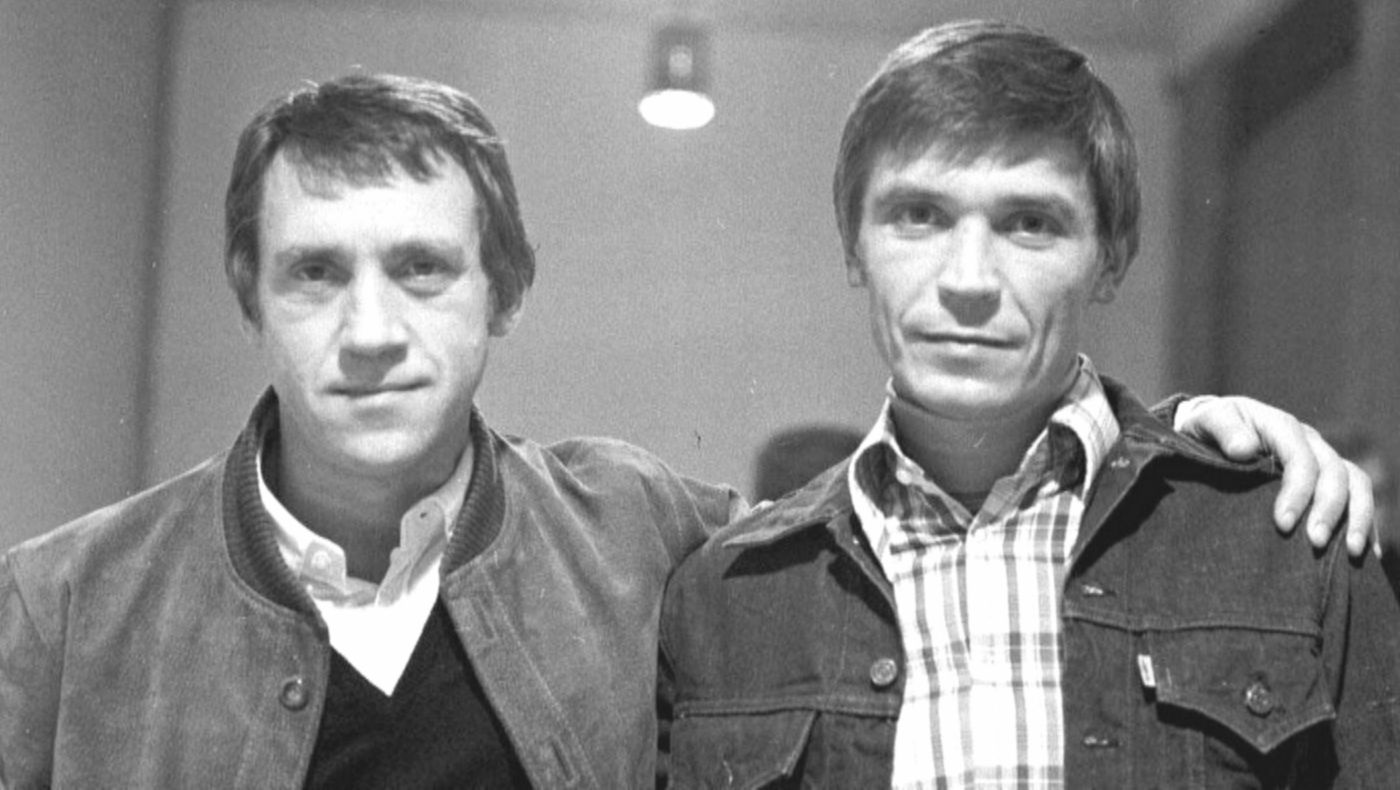

Таганка для Бортника стала домом и проклятием. Здесь он встретил Высоцкого. И всё — жизнь перестала быть его собственной.

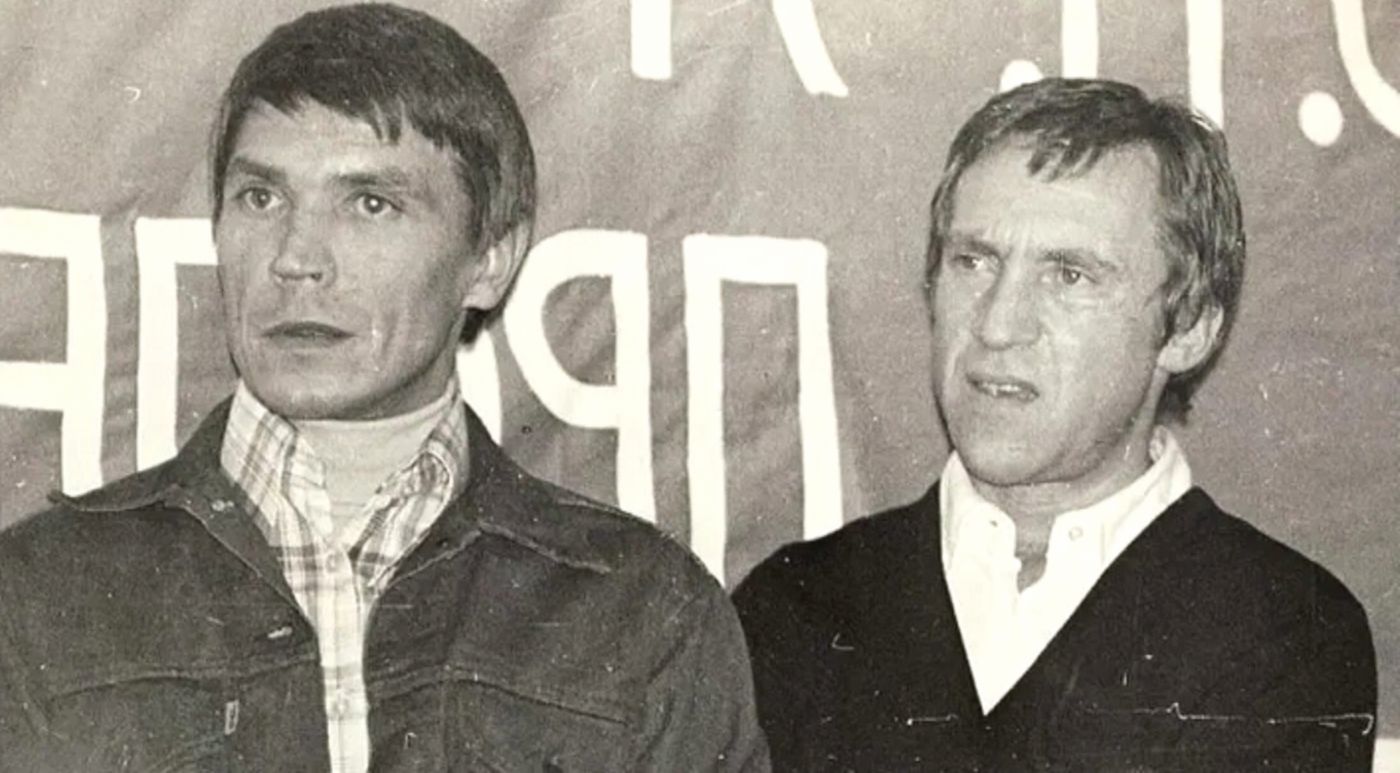

Высоцкий и Бортник дружили так, как сегодня уже не умеют: без расчёта, без дистанции, до крови, до драки. Иван прикрывал Володиные запои, брал на себя крики режиссёров, иногда и кулаки летели в ход. А взамен получал то, чего сам не искал — веру в себя.

Высоцкий говорил: «Иван — актёр редчайшего дара. Ему не нужны слова, он играет глазами и пластикой». И действительно, Бортник мог взглядом сыграть больше, чем другие разворотом монолога.

Но вместе с дружбой шло и то, что разрушало. Их объединяла не только сцена, но и бутылка. Марина Влади, жена Высоцкого, ненавидела Бортника, считая его главным собутыльником мужа. Она привозила из Франции «спираль» — модное тогда лекарство против пьянства, буквально вытаскивала Володю в клиники, но рядом всё равно оставался Иван.

Его верность была без остатка. Ради Высоцкого он отказывался от ролей, терпел унижения, приносил в жертву собственную карьеру. Но была и другая верность — демонам. И если в борьбе за друга он ещё мог выиграть, то в борьбе с собой — проигрывал снова и снова.

Женщины в жизни Бортника были как зеркало его самого — сильные, терпеливые и обречённые. Его жена Татьяна прожила с ним десятилетия борьбы: с бутылкой, с депрессией, с тенью Высоцкого. Она прощала, вытаскивала, верила. Но знала: часть его сердца навсегда отдана другой — актрисе Инне Гулой.

Их студенческий роман был похож на уличную драку. Иван ревновал так, что переходил границы: сцены, крики, иногда рукоприкладство. Инна давала сдачи, и это было ещё страшнее. Они жили в атмосфере вечного пожара. Когда Гулая ушла к Шпаликову, казалось, что этот пожар наконец потух. Но на деле он лишь тлел под пеплом.

История Гулая — отдельная трагедия. Шпаликов пил, его сценарии складывали «в стол», и Инна постепенно съезжала с катушек. Она звонила Бортнику, могла часами разговаривать с его женой, жаловалась, что хочет «уснуть навсегда». Он не мог ей помочь. Никто не мог. После самоубийства Шпаликова Инна окончательно сломалась. Умерла от цирроза — и это стало ещё одной тенью, которая навсегда осталась рядом с Иваном.

Но как ни странно, именно в этих тенях он становился сильнее как актёр. Его называли хамелеоном. На сцене и в кино он мог раствориться в любом образе — от романтика до уголовника. В нём было что-то опасное, подлинное, от чего зритель не мог оторваться.

Трагедия началась после смерти Высоцкого. Бортник пережил его, но будто потерял себя. «Он перестал бороться. Будто часть души ушла вместе с Володей», — вспоминала Татьяна. Иван сутками слушал записи Высоцкого, шептал слова его песен. Для одних это выглядело как дружба до конца, для других — как болезненная зависимость.

И здесь началось самое страшное: обвинения. Многие шептались, что именно Бортник виноват в смерти поэта, что он был тем самым собутыльником, который подтолкнул. И хотя это несправедливо — ведь именно Иван десятки раз спасал Высоцкого от запоев и ломок, — вина прилипла к нему и срослась с кожей.

Тогда Никита Михалков предложил ему роль бухгалтера-пропойцы в «Родне». И это было похоже на исповедь. Он не играл — он жил этой ролью. Все его личные демоны выходили наружу. На площадке ему подливали минералку вместо водки, а вечером дома он всё равно садился у окна, включал Володю и тихо шептал:

— Эх, Володька… как же без тебя-то?

Казалось бы, именно театр мог вытащить его из этого болота. И на какое-то время так и было. Пришёл Анатолий Эфрос — режиссёр с другим дыханием, другой интонацией. Он увидел в Бортнике не «второй план», а мощного актёра, которому можно доверить центр сцены. Дал ему роли, о которых тот только мечтал.

Но коллектив Таганки встретил Эфроса в штыки. Это был театр, где интриги ценились не меньше, чем спектакли. И Бортник, вместо того чтобы защитить режиссёра, оказался в числе тех, кто участвовал в травле. Позже он признавал: «Мы тогда не понимали, что творили».

Но было поздно. Эфрос умер от инфаркта, и его жена прямо обвиняла в этом актёров, в том числе Ивана. Это пятно так и осталось на его биографии — он носил его, не пытаясь оправдаться.

Когда Любимов вернулся на Таганку, зал взорвался восторгом. Все ждали прежнего драйва, прежних спектаклей. Но для Бортника этот возврат стал концом. Старая вражда вспыхнула вновь, и Иван не выдержал. Во время одного спектакля он просто бросил со сцены:

— Скучно.

И ушёл. Ушёл навсегда.

Кино ещё звало его. Но перестроечное кино он ненавидел. Он мог позволить себе отказаться, и отказывался. Даже от выгодных ролей. Он не хотел играть в том, что считал халтурой. Казалось, его талант сам себе поставил крест.

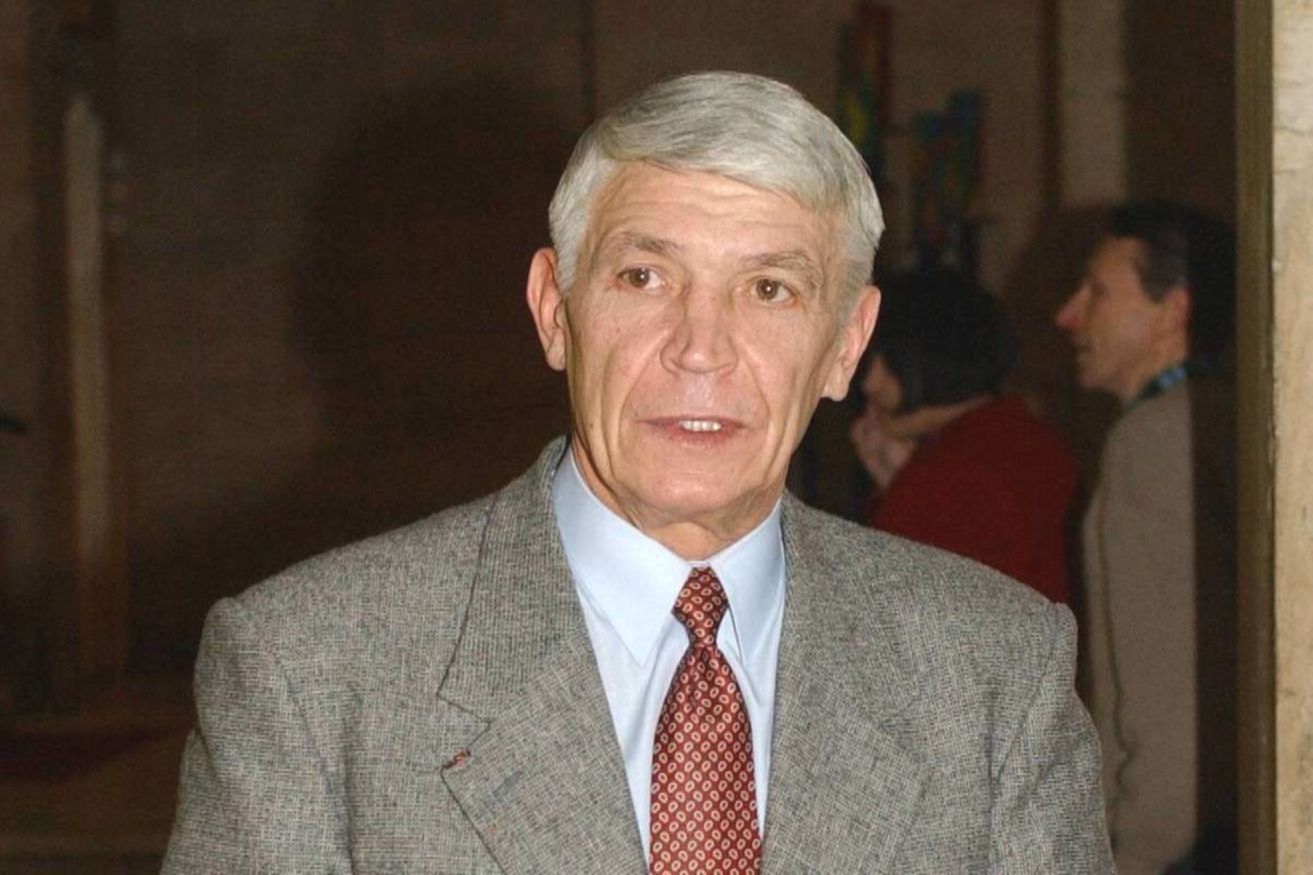

Годы катились вниз. В 2015-м он стал терять зрение, а вместе с ним — последнее удовольствие: читать книги. Потом перелом шейки бедра. В 2019-м его не стало.

Его проводы были тише, чем он того заслуживал. Зал заполнился лишь на треть, друзей почти не было. Театр, которому он отдал жизнь, провожал его так, будто и не знал никогда. Он ушёл тихо, как жил. В тени Высоцкого, в тени собственных ошибок и верности, которая стала проклятием.

Величие Бортника было не в наградах и не в славе. Оно было в том, что он всегда оставался настоящим. Даже тогда, когда это «настоящее» разрушало его самого.

Иван Бортник — это редкий пример актёра, который так и не позволил себе стать «звездой», хотя все предпосылки к этому были. Он не гнался за ролями, не подстраивался под конъюнктуру, не собирал вокруг себя свиту. Его жизнь будто была выстроена по закону отрицания: не хотел славы — и отказывался от неё, не хотел играть в халтуру — отвергал сценарии, не хотел предать друга — предал самого себя.

И всё же назвать его второстепенным невозможно. Даже в коротких эпизодах, в двух-трёх сценах он умел быть настолько точным и правдивым, что зрители запоминали именно его. Его присутствие на экране ощущалось как шрам — вроде маленький, но навсегда. В этом и заключалась его особенность: он не брал количеством, он попадал в сердце одним точным движением, одним взглядом, одной репликой.

Но за этим даром всегда стояла боль. После смерти Высоцкого Иван словно застрял в 70-х, как будто его жизнь остановилась в тот июльский день 1980 года. Он продолжал слушать записи, шептать строчки песен, играть их в воображении. Снаружи это выглядело как преданность, а внутри — как бесконечный приговор самому себе.

Он умел перевоплощаться на сцене, но в жизни остался заложником одного-единственного образа: верного друга. Его называли «интеллигентным хулиганом», но по сути он был человеком, который не умел жить наполовину. Всё — либо до конца, либо никак. И потому его верность превращалась в одержимость, честность — в саморазрушение, а талант — в добровольное изгнание.

К финалу его жизни не осталось ни аншлагов, ни оваций. Таганка, когда-то рукоплескавшая ему, проводила актёра почти равнодушно. На прощании в зале сидела треть зрителей, и это было горьким символом: страна, для которой он играл честно и без остатка, будто забыла о нём. Но в этом тоже было что-то закономерное. Он сам всегда выбирал тень — и ушёл в неё окончательно.

И всё-таки в истории отечественного театра и кино он остался. Остался не как «второстепенный артист», а как человек, который показал: иногда верность и честность оказываются страшнее славы. И может быть, именно поэтому его судьба так цепляет — потому что в каждом из нас есть что-то от этого постоянного выбора между честностью и благополучием. Он выбрал честность. Даже если она стоила ему всего.