Я однажды спросил у пожилой женщины, работавшей гардеробщицей в районном театре:

— А вы помните Антонину Шуранову?

Она кивнула. Потом помолчала и выдохнула:

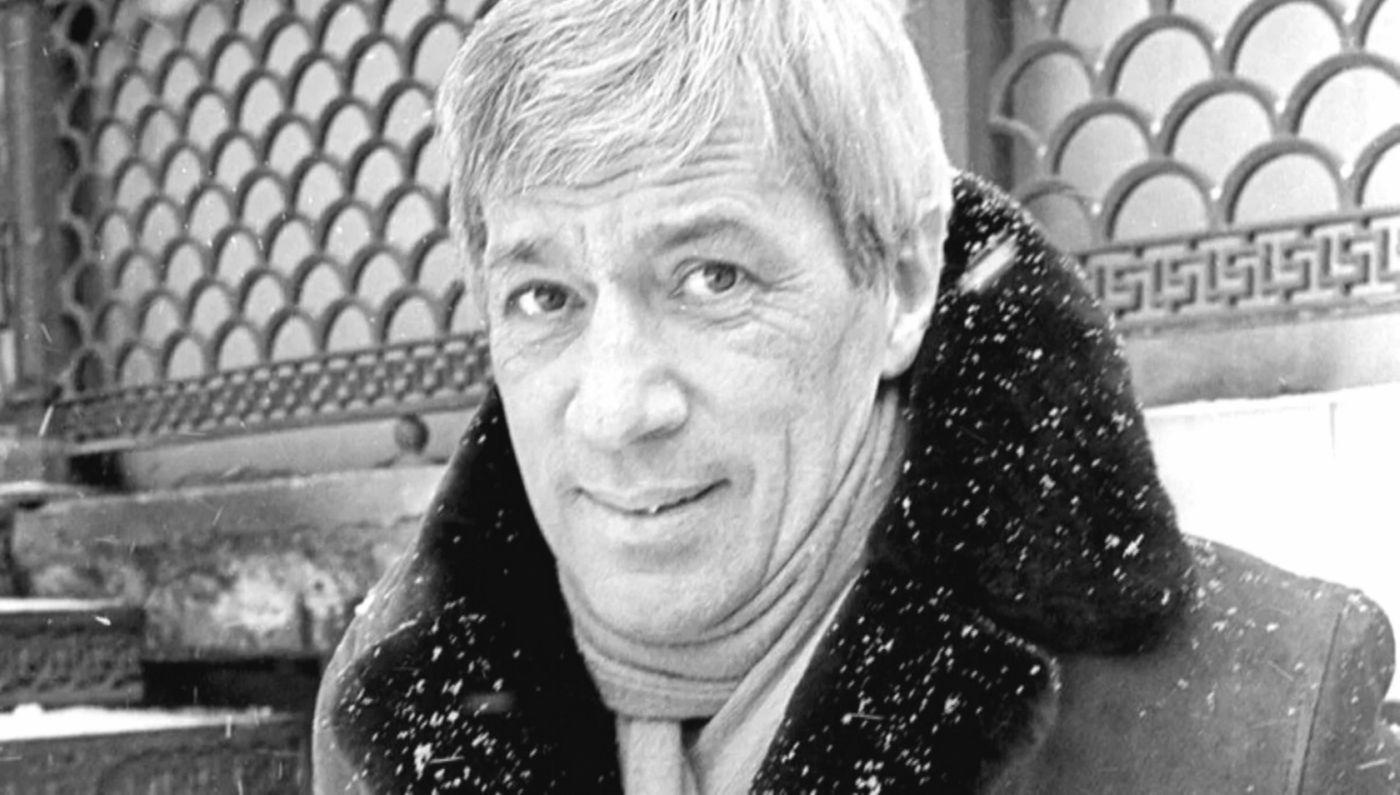

— Такая… с достоинством. Даже когда приходила в старом пальто, выглядела — как герцогиня.

А рядом с ней — всегда Хочинский. Весь в мешковатом, борода, гитара, шутки… А смотрел на неё — как мальчишка, влюблённый в школьную учительницу.

Вот так её и запомнили: в сером пальто и с осанкой, как у аристократки.

И его — с гитарой и вечной болью за глазами.

А теперь давай честно. Мы умеем хвалить артистов? Не посмертно, не с фальшивыми цветами, а при жизни? Нет. Мы хлопаем — да, смотрим — да, иногда даже любим. А потом — как будто выключаем свет. Всё. Они больше не «в моде», не мелькают на экране, не «перезагрузились».

А то, что это живые люди, что у них сердце, тревоги, коммуналки, долги, — мы не думаем. Они ведь в телевизоре были. Значит, у них всё хорошо. Верно?

Вот и Шуранова. Народная артистка. Княжна Марья в «Войне и мире». А умерла — почти в одиночестве. Без шума, без афиш, без «обязательного прощания». И всё это на фоне таких ролей, что любой бы дал за них полжизни.

Только она — не продавалась. Даже в кино попадала не по интригам. Просто играла, жила, существовала в кадре. Не кривлялась, не «ловила ракурсы», а просто дышала внутри роли. Такая и осталась — неудобная, некоммерческая, настоящая.

А рядом с ней — Хочинский. Музыкант, актёр, глотка с табаком и аккордом. Мужчина, который пел с гитарой в цехах, потому что не было денег. Народный артист, который не дожил до пенсии. Он спивался, а она молча стояла у окна и ждала, когда он вернётся. Иногда — через день. Иногда — через больницу.

Это не трагедия. Это наша реальность. Реальность, в которой любимцы страны умирали в тесных квартирах, скрученные болезнями и долгами. И только когда хоронили, мы вдруг вспоминали: а ведь это же… вот та самая…

Антонина Шуранова не собиралась быть актрисой. Не было этого пафосного «я с детства мечтала о сцене». Наоборот — хотела стать искусствоведом. Рисовала в Эрмитаже, копировала картины старых мастеров, мечтала разгадывать смыслы мазков. Театр случился случайно. Вернее, случилась жизнь.

Отец умер, когда Тоне было всего ничего. Мать — одна, трое дочерей, разруха после войны. Учиться долго было некогда: седьмой класс — и в техникум. Потом — обычный садовник. Да, ты не ослышался. Народная артистка Советского Союза начинала с лопат, клумб и удобрений. Ухаживала за улицами Ленинграда — не за сценой.

Но что-то в ней не давало покоя. Как будто жизнь звала туда, где другие ритмы, другие смыслы. Она решилась: подала документы в театральный. И — поступила. Не с третьей попытки, не через чьи-то связи. С первого раза. Просто потому что была настоящей.

И вот — четвёртый курс, молодая студентка, ещё не знающая, что будет через год. И вдруг — в институт заходит ассистентка Бондарчука. Ищут княжну Марью. Внимание — на неё. Но Тоня отказывается. Потому что не хочет бросать театр. Потому что упрямая. Потому что верит в сцену, а не в съёмочную площадку. Вот такая была порода.

Бондарчук не сдавался. Шлёт телеграммы, просит, уговаривает — и добивается. В кадре она не «играет» княжну — она ею становится. Это нельзя сыграть, если ты внутри не такая.

Но слава её не купила. После «Войны и мира» — да, была известность. Потом — новая роль в «Чайковском». Уже почти всё сняли, и вдруг её заменяют на Орлову. Потому что «звезда». Потому что «касса». А потом выясняется, что Орлова — старовата для роли. И снова зовут Тоню. Она сначала отказывается. Но когда режиссёр встаёт на колени — возвращается. Без истерик. Без мести. Просто делает своё дело.

И всё равно — кино она не любила. Часто повторяла: «Я нефотогенична. Кино — не моя стихия». Это не кокетство. Это осознанный выбор. Она жила сценой, а не светом софитов.

В ТЮЗе она проработала больше двадцати лет. Театр юного зрителя, между прочим. Не БДТ, не МХАТ. А театр, куда школьники приходят за руку с учителями. И она там не «отбывала номер», а жила каждой ролью. Потому что не умела иначе.

Когда он впервые дотронулся до её руки, это был не просто жест. Это был сигнал. Не из головы — изнутри. Она тогда уже прошла два брака, знала, каково это — быть не понятой, быть «мешающей» театру женой. Хочинский тоже был не юноша — за плечами жена, развод, свои сложности.

Они были знакомы 14 лет, дружили семьями. Грибы, дачи, репетиции, смех. Но между ними всегда стояла вежливая дистанция — как между коллегами. И вдруг — вот этот взгляд. Этот лёгкий, почти случайный, но бесконечно точный взгляд. И всё.

Разница в возрасте? Да плевать. Он был младше, но смотрел на неё, как будто она — всё, что есть в этом мире. А она — осторожничала. Потому что не верила. Потому что слишком многое уже знала. Потому что думала, что её время — ушло. А он продолжал смотреть.

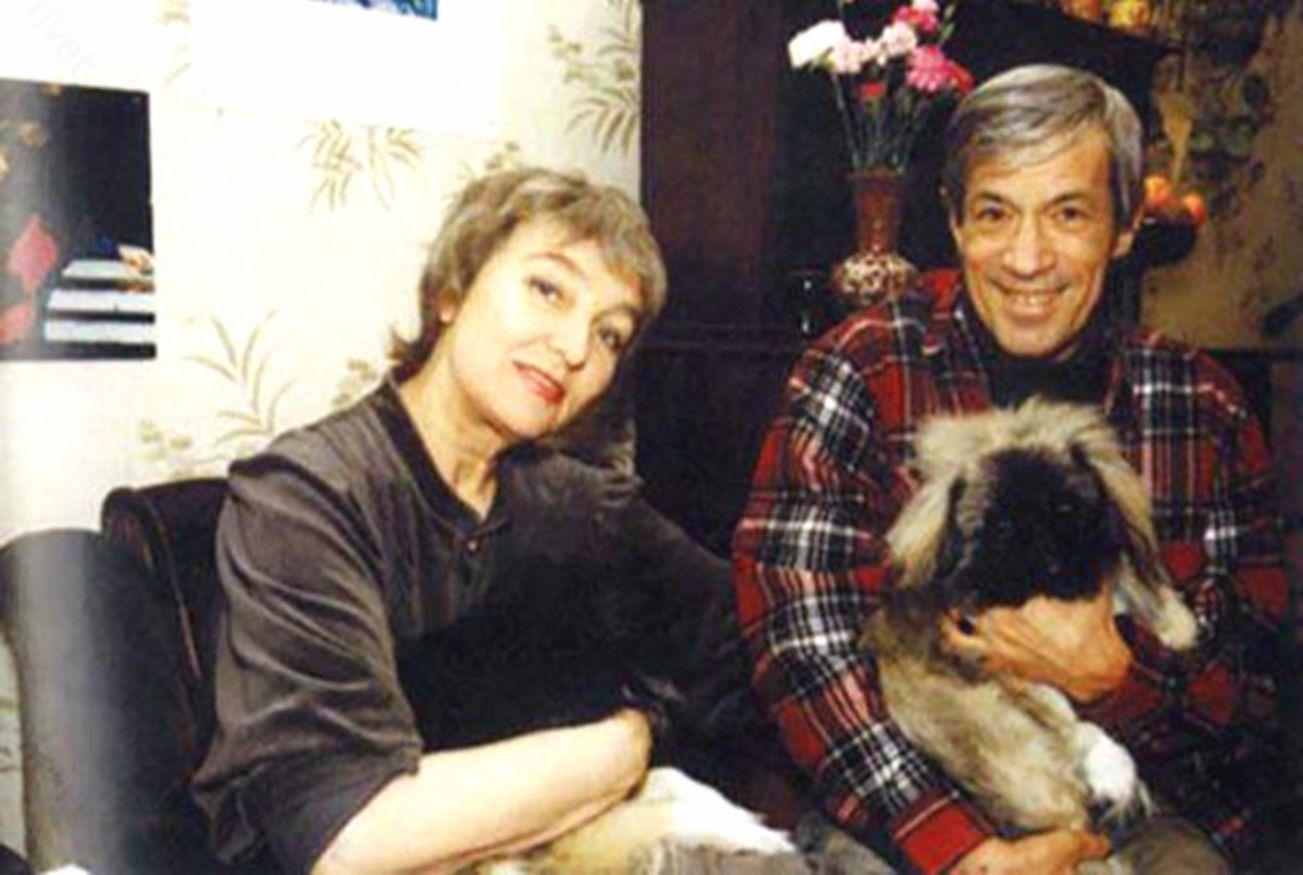

Они начали жить вместе тихо. Без плакатов и свидетелей. В коммуналке. Маленькая комната, общий коридор, очередь в туалет. Театр — вечером, пельмени — ночью. Зато свои. Зато вместе.

Официально расписались только после того, как однажды в гостинице им отказали — мол, не муж и жена. Сходили в ЗАГС, расписались и пошли пить чай. Никаких колец, платьев, фото. Просто два человека, которые знали: друг без друга — никак.

Он звал её «девочка моя». А она — «Сашенька». Когда он приходил поздно и пьяный, она не кричала. Просто стояла у окна. Молча. Потому что за это нельзя кричать — за это только любить.

Она делала розочки из воска — продавала их, чтобы купить еду. Он пел в ДК и на заводах, чтобы оплатить коммуналку. Они — народные артисты. Жили впроголодь. Но не в обиде. Никогда не в обиде.

Когда ушёл их театр, когда уволили Корогодского — они ушли вместе. Из принципа. А потом — выживали. Без пафоса. Без нытья.

Это был союз не гламура. Это был союз двоих упрямых людей, которые не сдались. Даже тогда, когда страна о них забыла.

Когда у Саши начались проблемы с сердцем, Антонина не паниковала. Она вообще не была из тех, кто «ахает» и «падает в обморок». Просто взяла и начала готовить ему каши на воде, отваривать мясо, варить компоты без сахара. Возила его в больницы, спорила с врачами, гладила ему рубашки, когда он не мог встать. Тихо, как будто это и было её главным делом в жизни — просто быть рядом, когда совсем плохо.

Он стал уставать быстрее. Иногда не мог дойти до кухни. Иногда пропадал — как раньше, с собакой и бутылкой. Но уже без веселья. Без песен. Просто — устал.

У него была язва, боль в груди, проблемы с давлением. Ему было всего 54, когда сердце не выдержало.

Антонина замкнулась. Перестала выходить. Перестала брать трубку. Перестала быть той, которую знали в театре — живой, с осанкой, с интонацией. Осталась женщина, которая потеряла не просто мужа — потеряла опору, воздух, привычную мелодию рядом.

Через два года ей поставили рак. Последнюю роль она уже не доиграла. Последний спектакль — не до конца запомнила. Её хоронили без суеты. Без телекамер. На Серафимовском кладбище, рядом с Сашей. Как будто она просто легла рядом — и всё.

Вот так. Двое, кого страна любила, но не удержала. Двое, кого вспоминают с теплотой, но без системы. Двое, кто не вписывался в «рынок», в «формат», в «звёздную тусовку». Потому что были слишком настоящими.

Они жили скромно, иногда голодно, но никогда не продавались. И в этом — сила. Потому что громко умирать может любой. А вот тихо, с достоинством, без упрёков — это только такие, как они.

И да, друзья звали их к себе, чтобы накормить. Потому что знали: эти двое — не попросят. И она, Антонина, не выдержала жить после него. Потому что вся её сцена — уже была сыграна. Без суфлёра. По-настоящему.