Она начинала с чистого листа — девочка с ясными глазами, у которой вся жизнь ещё впереди. На экране 1955 года ей десять, в руках — трубачевский горн, а в глазах — вера в то, что добро всегда победит.

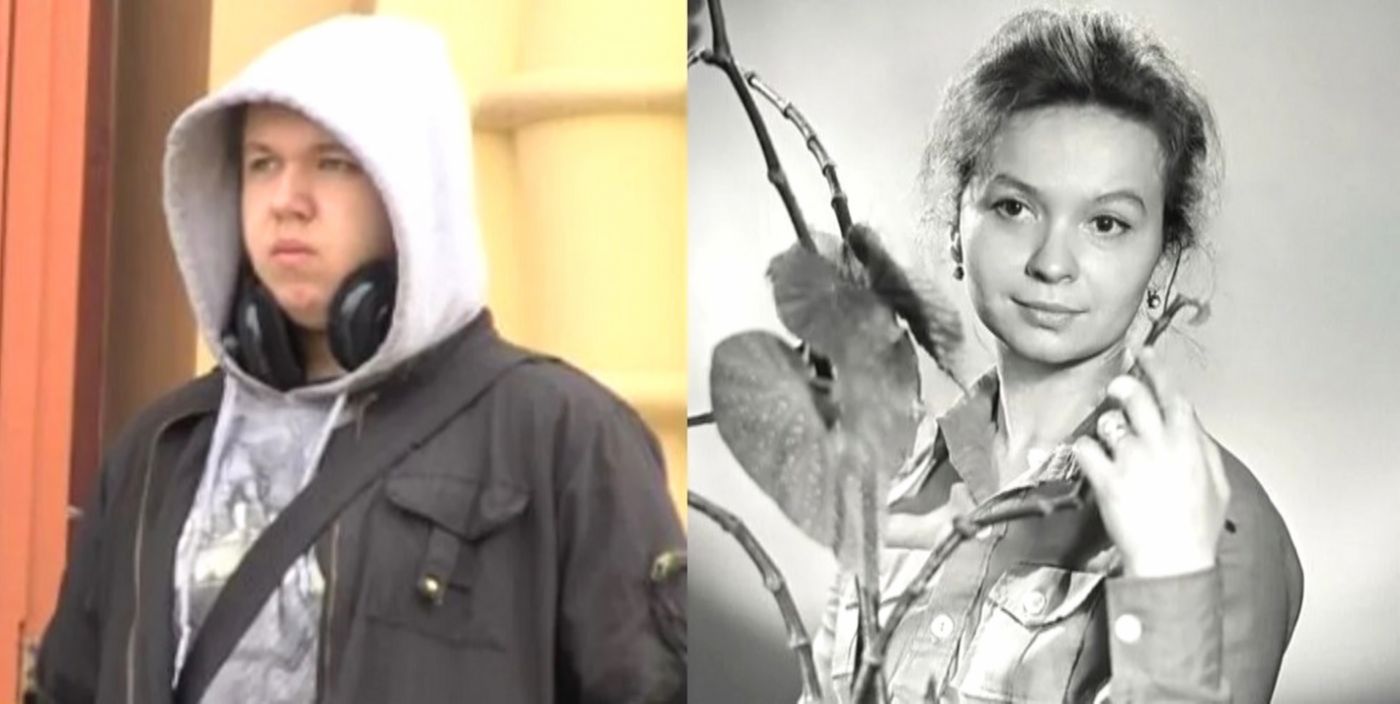

Наталья Рычагова стала символом детского кино ещё до того, как научилась ставить подпись под контрактом. «Васёк Трубачёв и его товарищи» сделали её узнаваемой, а продолжение закрепило успех. Советская страна увидела в ней лицо нового поколения — честное, прямое, без фальши.

После школы Рычагова поступила во ВГИК — туда, где мечты превращаются в ремесло, а талант проверяется дисциплиной. На втором курсе она уже снималась, ловила предложения режиссёров и радовалась каждому съёмочному дню, будто первому. У неё всё шло по светлому сценарию: кино, признание, и — любовь.

На «картошке» — этой советской романтической классике — она познакомилась с Алексеем Инжеватовым. Двое восемнадцатилетних, одинаково упрямых, смеющихся, с запачканными руками и сияющими глазами. Так начинаются истории, в которых никто не подозревает трагического финала. Через два года они расписались, а вскоре родилась дочь Мария. Счастье выглядело простым и честным: двое артистов, съёмки, театр, квартира с запахом краски и репетиций.

У них не было соперничества — редкость для актёрской семьи. Рычагова активно снималась, Инжеватов служил в армии, выступая в труппе артистов-военнослужащих, потом попал в Театр Советской армии и быстро стал одним из ведущих актёров. Они шли рядом, не обгоняя друг друга. На снимках тех лет — они вдвоём, сияющие, с ребёнком на руках. Всё казалось правильно.

Но кино — капризная стихия. В середине 80-х телефон Рычаговой замолк. Роли вдруг перестали предлагать. Не скандал, не запрет — просто молчание. Она переключилась на озвучку: именно её голос говорит за героиню в «Трёх орешках для Золушки». Та самая нежная, немного ироничная интонация — будто сказка всё ещё возможна, даже если её читают взрослые.

Инжеватов тоже занялся дубляжом, и вместе они сумели выстоять, когда кино рушилось, а актёры считали копейки. Помогало не только мастерство: отец Рычаговой, известный пейзажист, оставил дочери несколько картин. Эти полотна — настоящие спасательные круги. Когда становилось совсем туго, Наталья продавала одну — как будто отрезала часть памяти.

Их дом в те годы был странным островом: старые афиши, коробки с плёнкой, запах краски и детские игрушки внука, появившегося позже. Они жили не богато, но по-настоящему — без позы, без сетований. Всё изменилось в девяносто четвёртом, когда их дочь Мария собралась замуж.

Жених, Андрей Камболов, не понравился родителям. Они знали его семью, знали, к чему ведут привычки главы семейства — бутылка, драки, скандалы. Но Мария ждала ребёнка, и свадьбу решили не откладывать. Молодые поселились у родителей. Со временем стало ясно: любовь — не главное, чего искал зять. Ему нужны были московская прописка и надёжный тыл. После рождения сына Серёжи Андрей ушёл. Просто собрал вещи и исчез.

Рычагова с мужем взяли всё на себя: и ребёнка, и хозяйство, и надежду. А потом — новая беда. У Марии нашли серьёзную болезнь. Её лечили, спасли — но ненадолго. Несколько лет спустя она умерла от инсульта.

Наталья и Алексей пережили то, чего не выдерживает даже крепкий человек. Всё, что у них оставалось, — маленький Серёжа, ради которого стоило дышать. Они больше не играли, не снимались, не мечтали — просто жили.

Но трагедия не закончилась.

Осень 1998-го года пахла тревогой и сыростью. Москва тогда казалась огромным, ослеплённым зверем: город гудел, но не жил. Люди устали от новостей, театры пустели, актёры брали любые подработки — озвучку рекламы, съёмки в странных телесериалах, что шли ночами на региональных каналах. Казалось, у искусства закончились деньги, у страны — силы, а у людей — вера в то, что завтрашний день вообще существует.

Алексей Инжеватов всё ещё держался. Театр Советской армии был для него последней крепостью — на репетиции он ходил, как на службу. Вечером возвращался поздно, к даче под Москвой, где его ждала Наталья. Она встречала его на крыльце, в шерстяной шали, с привычным вопросом: «Ты ел?» — и с тем взглядом, в котором за десятилетия совместной жизни сплелись любовь, усталость и привычная тревога.

В тот день всё пошло не так. Он вернулся раньше обычного — из-за отменённой репетиции. В подъезде было тихо, даже слишком. На лестничной площадке — чужие следы на коврике, еле заметный сквозняк из-под двери. Алексей толкнул её плечом — и замок поддался.

Квартира встретила звуками чужих шагов и запахом дешёвых духов. В комнате копошились трое — двое мужчин и женщина. Они спешно складывали вещи в сумки: картины, серебро, книги в старых обложках. Картины — те самые, подаренные отцом Натальи, которые долгие годы спасали их семью от нищеты. В тот момент Инжеватов не думал ни о храбрости, ни о последствиях. Просто бросился вперёд, на зло, которое вошло в его дом.

Грабители не колебались. Один вытащил баллончик, резкий запах газа ударил в лицо. Воздух взорвался болью — глаза, лёгкие, сознание. Он успел услышать, как кто-то сказал: «Быстро, уходим», — и провалился в темноту.

Его нашли утром. Соседка, обеспокоенная тем, что дверь приоткрыта, позвонила в милицию. Алексей лежал на полу, без сознания, со следами ожогов на коже и жутким, серым лицом. В больнице врачи долго боролись за него, но последствия были необратимы. Часть тела парализовало, речь стала медленной, неуверенной.

Следствие тянулось месяцами. Грабителей не нашли. Исчезли картины, украшения, даже старинные книги. Версий было много: случайная банда, кто-то из знакомых, даже бывший зять — тот самый Камболов, у которого не было ни работы, ни совести. Но прямых доказательств — ни одного.

Наталья стояла у больничной койки каждый день. Привозила суп в банке, читала ему вслух — стихи, газетные заметки, чтобы не молчать. Она всё ещё верила, что он сможет восстановиться, снова говорить, снова смеяться. Но жизнь после выписки превратилась в выживание.

Алексей Николаевич больше не мог играть. В театре ему пытались помочь, но сцена — не место для жалости. В дубляже тоже не получилось: голос дрожал, дикция сбивалась. Его заменили. Он не жаловался, только однажды тихо сказал жене: «Мне кажется, я всё потерял». И Наталья ответила: «Пока ты жив — не всё».

Безденежье стало хроническим. Старые сбережения таяли, а новые не появлялись. Изредка помогали друзья, приносили продукты, переводили какие-то суммы. В их доме на даче стояла старая печка, на стене висел выцветший плакат с фильмом «Нет неизвестных солдат» — тем самым, где играл Алексей. Он смотрел на него, как на отражение прежнего себя — сильного, молодого, полного жизни.

Внук Серёжа рос тихим и серьёзным мальчиком. В его глазах было больше взрослости, чем полагалось ребёнку. Он приносил бабушке воду, помогал деду садиться в кресло, слушал истории о съёмках, о съёмочной группе, о детстве его мамы. Эти вечера были для них заменой жизни — как будто внутри дома время остановилось, чтобы не добить тех, кто и так устал.

Годы шли. В 2008-м Алексей окончательно слёг. Тело почти не слушалось, оставались глаза — внимательные, благодарные, и редкие слова, через силу. Наталья ухаживала за ним, как за ребёнком. К этому времени она уже не снималась, не озвучивала, не общалась почти ни с кем. Телефон молчал, почта приходила всё реже. Её мир сузился до комнаты, кровати мужа и тихого шороха дыхания.

Она держалась. Удивительно, но соседи вспоминали — Рычагова никогда не просила помощи. Даже когда денег не было совсем. Говорила: «Справимся». Наверное, это была не гордость, а привычка не показывать слабость — та, что вырабатывается у актёров после десятков репетиций и чужих ролей.

Весной 2010-го Алексей умер. Ему было шестьдесят четыре. Похороны прошли тихо, почти семейно. Наталья стояла у могилы, держась за руку внука, и казалась каменной. Её лицо не дрогнуло, но кто-то из коллег потом сказал: «Она ушла уже тогда, просто тело осталось».

Через восемь месяцев её не стало. Сначала сердце, потом — просто остановка. Люди говорили, что она не выдержала одиночества, что уход за больным мужем высосал все силы, что после его смерти у неё не осталось смысла. Возможно, всё сразу.

Похороны оплачивали друзья, коллеги, соседи. Гильдия киноактеров собирала по рублю, чтобы достойно проводить актрису, чьим голосом говорили десятки героинь. На Кузьминском кладбище, среди простых памятников, появились три могилы рядом — муж, жена и дочь. Только в 2010-х на их месте поставили общий памятник — по инициативе фонда Михаила Ульянова и тех, кто помнил.

Серёже тогда было пятнадцать. Дом опустел. С ним остались лишь старые афиши, фотографии и телевизор, в котором бабушка ещё жила — смеялась, говорила голосом Золушки. Опекуном стал актёр Валерий Рыжаков, друг семьи. Он не афишировал помощь, просто сказал: «Это мой долг. Кто-то должен быть рядом». Рядом была и соседка — искусствовед Лидия Тимошенко. Они вдвоём защищали мальчика от чиновников и чужих претензий, пока ему не исполнилось шестнадцать.

Тогда появился отец — Андрей Камболов. Неожиданно, с документами, улыбками, обещаниями. После смерти бабушки и деда сын стал владельцем трёхкомнатной квартиры в центре Москвы. Слишком лакомый кусок, чтобы «добрый папа» не вспомнил о ребёнке.

«Мы держали оборону месяц, — вспоминала подруга Рычаговой Виктория Тенета. — Ждали, когда Серёже исполнится шестнадцать, чтобы опекун ему не был нужен. Он всё понимал, чувствовал фальшь мгновенно».

Потом след исчез. Внук Натальи Рычаговой ушёл в тень, как будто специально. Никаких интервью, ни строчки в соцсетях. Возможно, он просто хотел тишины. И, может быть, это самое честное продолжение той жизни, где всё решала не громкость, а выдержка.

Судьба Рычаговой и Инжеватова — как старый фильм, снятый без спецэффектов, но с настоящими эмоциями. Сначала свет, потом мрак, потом — долгая пауза. Их история — о людях, которые не спасли себя, но спасали других до конца. О верности, что не продаётся, о достоинстве, которое не нуждается в аплодисментах.

Наталья Рычагова не была звездой масштаба Гурченко или Чуриковой. Она не громила залы, не собирала интервью. Но в её судьбе — концентрат времени, в котором жили миллионы. Она не жаловалась, не позировала. Просто шла рядом с теми, кого любила, пока хватало дыхания.

Сегодня её имя редко вспоминают. А ведь именно такие люди удерживали хрупкий мир, когда у других опускались руки. Без героизма, без лозунгов, без света рампы. Только труд, забота и любовь, которая не выдержала одиночества.

Иногда самые тихие уходы звучат громче всех криков.

Что вы думаете: почему память о таких людях — простых, честных, настоящих — исчезает быстрее, чем о тех, кто только играл в жизнь?