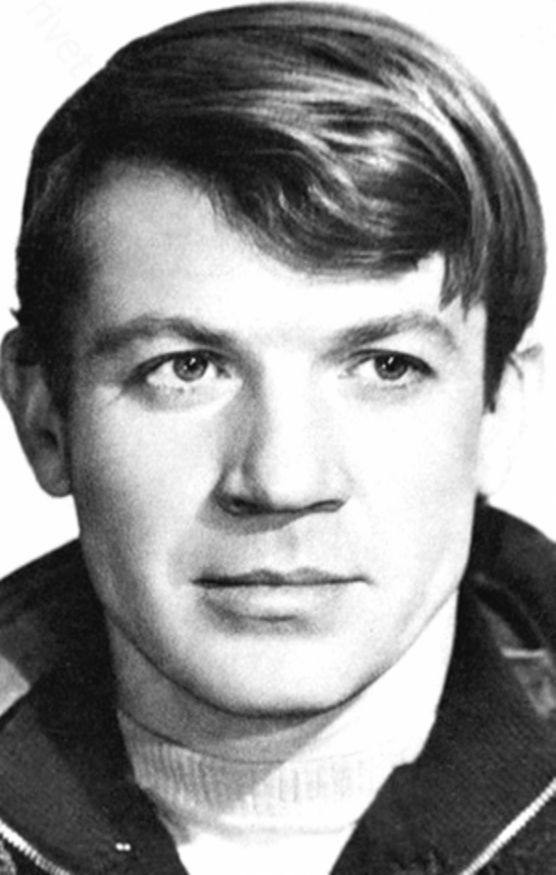

Он выходил на экран — и публика замирала. Не из-за громкого имени, не потому что очередной «любимец публики». В нём было что-то неуловимо настоящее — опасное, простое, человеческое. Геннадий Корольков умел смотреть так, будто видел не камеру, а тебя самого. И от этого становилось неловко.

В семидесятые его называли русским Бельмондо, хотя это сравнение выглядело ленивым. У Бельмондо — азарт, у Королькова — совесть. И если француз играл хулигана с обаянием, то Геннадий делал хулигана человеком с болью внутри. Он был звездой без глянца, героем, которому верили даже без крупного плана.

Корольков родился не в Москве и не в артистической семье. Рославль, Смоленская область. 1941-й. Война только началась, отец уходит на фронт, сын ещё не открыл глаза. Мать с младенцем оказывается в партизанском отряде. Это не легенда — факт, который потом будто прошьёт всю его жизнь: чувство долга, выживания, горькая стойкость. Когда война закончилась, семья переехала во Львов — город, где запах старого дерева смешивался с голосами рынков и немецкими вывесками, ещё не снятыми со стен. Там он впервые вышел на сцену школьного театра.

Сцена тогда была подмостками в актовом зале, запах мела и старых декораций. Но мальчишка уже знал: всё, что важно, происходит не в жизни, а там, где загорается свет рампы. Впрочем, путь в профессию оказался длинным и упрямым, как советская лестница в общежитие без лифта.

Первая попытка поступить в МХАТ — провал. Вернулся во Львов, устроился слесарем, вечерами — студия при театре имени Заньковецкой. Учёба шла тяжело: украинский язык, новые люди, акцент, постоянное чувство чужака. Но характер у него был, как у винтовки, — точный, железный, не гнётся. Со второй, потом с третьей попытки Корольков всё-таки покорил Москву.

Там, в комнате общежития, с облезлыми обоями и алюминиевым чайником, он прожил свои первые настоящие годы. Днём — занятия, ночью — мечты о съёмочной площадке. Дебютировал скромно, в фильме «Человек, который сомневается». Роль крошечная, но в ней уже угадывался тот взгляд — настороженный, живой, будто человек на экране действительно что-то понимает про жизнь.

А потом — 1967 год. «Три дня Виктора Чернышёва». В стране, где героев чаще придумывали, чем рождали, Корольков выглядел редкой правдой. Его герой не был ни победителем, ни плакатным рабочим, ни весёлым оптимистом. Он был живым. И этого оказалось достаточно, чтобы на него пошли миллионы — одиннадцать, если быть точным.

С тех пор его узнавали на улицах, звали в новые картины, обсуждали за кухонным столом. Казалось, перед ним открылась дорога — широкая, как советский проспект после дождя. Но у этой дороги были свои повороты, и не все — светлые.

Театр, который не прощает

Когда Корольков получил диплом, его распределили в Центральный детский театр. Судьба с тонким чувством иронии: актер, которому предстояло играть сильных и ранимых мужчин, четыре года изображал на сцене петухов и собак. Но не роптал — репетировал, терпел, накапливал энергию. У таких людей она не исчезает: она ждёт своего часа.

Час пробил, когда Андрей Гончаров пригласил его в «Маяковку». В то время театр был как государство в государстве — со своими законами, амбициями и интригами. Там Корольков впервые почувствовал вкус настоящей сцены: свет, аплодисменты, большие партнёры. Но и там надолго не задержался.

Причина — дружба. Настоящая, без расчёта и задней мысли. Когда Евгений Леонов повздорил с главным режиссёром, Корольков не колебался: ушёл вместе с ним. Так они оказались в Ленкоме — месте, где мечты часто превращались в войны.

Он пришёл туда не один — с женой, актрисой Фатимой Кладо. Семь лет брака, маленький сын, общее дело. Она была красива, горячая, восточная, с теми глазами, в которых мужчинам хотелось утонуть. Их союз казался прочным, пока судьба не привела в театр нового хозяина — Марка Захарова.

Захаров увидел в Королькове потенциал, но к Фатиме относился холодно. «Бездарность», — бросил он однажды. И актёр воспринял это как личное оскорбление. Два года он пытался отстоять жену, спорил, требовал ролей для неё, но силы были неравны. Ленком — не место для семейных чувств. В конце 1975-го они с Фатимой ушли.

В Театре-студии киноактёра Корольков будто нашёл передышку. Здесь его принимали как кинозвезду — к тому времени он уже стал любимцем миллионов. Кино любило его так, как театр не умел. Камера улавливала мельчайшие оттенки его взгляда, ту самую внутреннюю напряжённость, которая не нуждалась в словах.

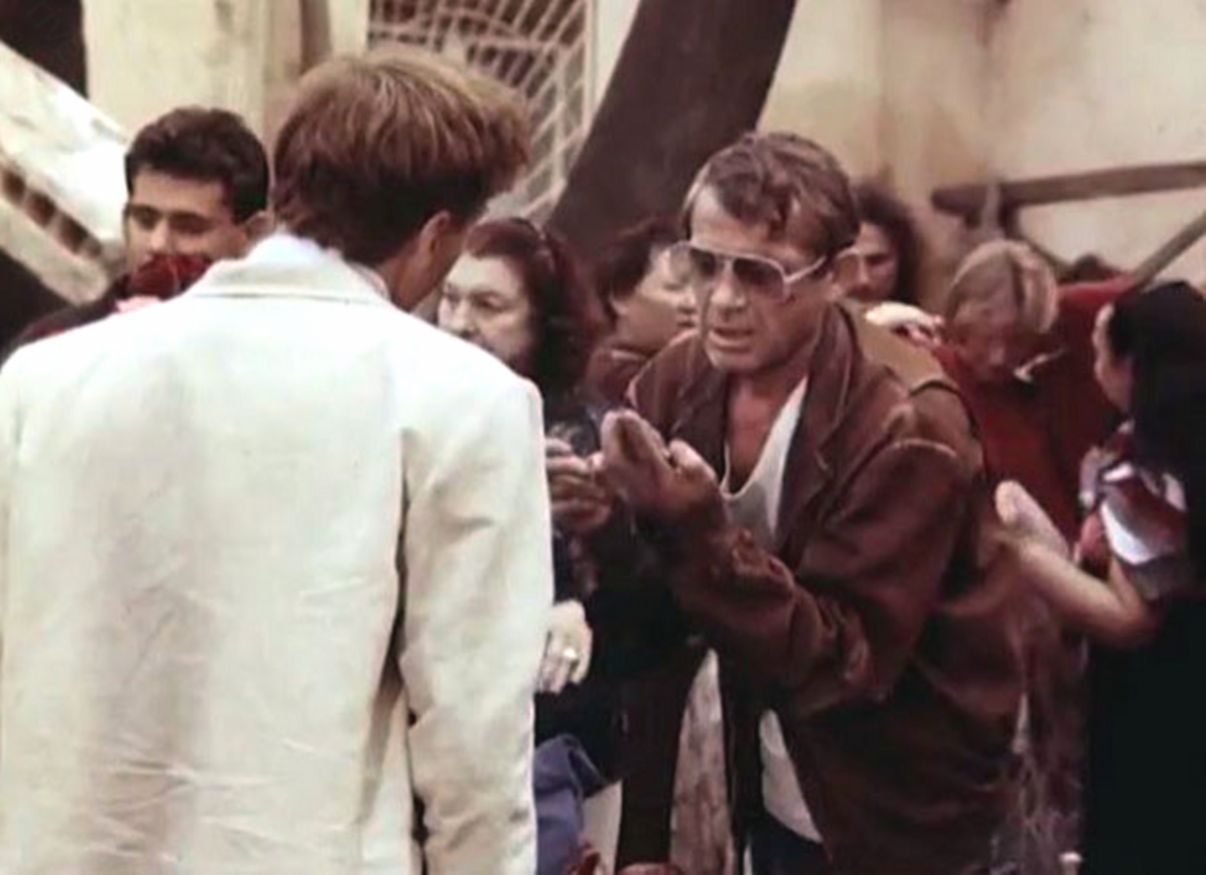

Семидесятые были его временем. Он снимался много, у лучших режиссёров, в ролях, которые пахли порохом, потом, кровью и честностью. Его лица не забывали. Солдат, разведчик, честный парень в мундире — Королькову шла форма, но ещё больше шёл контекст: человек, который не лжёт.

«Дважды рождённый», «Первая конная», «Батальоны просят огня», «Государственная граница» — фильмы, в которых он был не просто героем, а нервом времени. Его называли «настоящим мужчиной» — без позы, без бронзы. Даже когда играл уголовников — Гвоздя в «Рыси возвращается» или Горохова в «Инспекторе Лосеве» — зрители всё равно верили: перед ними человек, у которого внутри не тьма, а свет, просто затоптанный обстоятельствами.

Но сам он свои «тёмные» роли не любил. «Мечтаю о серьёзной, крупной роли. Не хочу играть подонков. Хочу, чтобы, глядя на моё лицо, люди испытывали хорошие чувства», — говорил он в интервью. И в этих словах — не жалоба, а исповедь. Корольков действительно жил так, будто несёт ответственность за эмоции зрителя.

Он не был звёздным в привычном смысле. Не давал скандальных интервью, не ходил по банкетам, не умел строить карьеру. Жил работой, семьёй, верой в то, что всё имеет смысл, если не врать самому себе. Но в восьмидесятых ветер переменился. На горизонте уже темнели девяностые.

Когда свет погас

Для Королькова девяностые стали как выключатель. Вчера — актёр, которого знала вся страна, сегодня — никто не звонит, никто не зовёт. Телефоны молчат, двери съёмочных павильонов закрыты. Кино перестало быть общим делом — стало бизнесом, а в бизнесе место романтикам быстро заканчивается.

Последней его ролью стал пилот в картине «Осколок «Челленджера»» в 1992-м. Потом — тишина. Для артиста это хуже, чем болезнь. Он жил, как человек, у которого выключили звук. Мир, где всё измерялось репликами, светом и аплодисментами, растворился. Осталась Москва, серые утренники, случайные знакомства и вечный вопрос: «А вы тот самый?»

Фатима Кладо в это время уже преподавала во ВГИКе, писала сценарии, вела мастер-классы. Она спасала семью, как могла. Королькову же оставалось только ждать — или искать хоть какую-то работу. Он устроился гардеробщиком в ресторан при Театре киноактёра. Символично: актёр, привыкший к аплодисментам, теперь вешал чужие пальто.

Гордость трещала, как старая фанера. И он не выдержал. Алкоголь стал способом забыть, что был кем-то. Падение — это не мгновение, это цепочка маленьких уступок. Сначала стакан за ужином, потом утренний, потом уже всё равно.

Фатима боролась. Как раньше с поклонницами, так теперь — с бутылкой. Уговаривала, ругалась, ставила ультиматумы. Но актёр, который столько лет жил на нервах, не смог выжить без роли. И проиграл. После тридцати трёх лет брака они развелись.

Казалось, история закончена. Но судьба решила иначе. В конце девяностых о нём вдруг вспомнили. Приглашения, съёмки, пусть не главные роли — эпизоды, камео. Но теперь Корольков был другим. Возраст, усталость, горечь — всё написано на лице. Он больше не играл героев — играл тех, кого жизнь выбросила на обочину. Алкоголиков, бродяг, потерянных людей. И делал это страшно правдоподобно.

В одном из интервью режиссёр, с которым он тогда работал, сказал: «Он не играл падших — он знал их изнутри». Это звучало грубо, но честно. Корольков перестал прятаться за образами. Он был таким, каким его сделало время — израненным, но живым.

В 2004 году случилось то, чего никто не ожидал. Ему позвонила женщина из Чехии. На том конце — взрослая дочь, журналистка, красивая, уверенная. Ленка. Дочь от короткого романа с актрисой Зденкой Бурдовой, когда-то, на съёмках фильма «Маленький сержант». Корольков не знал о её существовании — чешка тогда промолчала. И вот теперь, спустя почти тридцать лет, судьба снова разыграла сцену.

Встреча была неловкой: объятия, смех, паузы, взгляд, в котором и радость, и вина. Они будто знали друг друга всегда — и не знали вовсе. Ленка привезла фотографии, старые афиши, где мать и Корольков рядом. Он улыбался, смотрел на эти снимки, но уже был болен.

Болезнь пришла тихо. Он долго не показывался, потом оказался в хосписе. Там, среди медсестёр и запаха лекарств, человек, когда-то любимый миллионами, встречал своих последних гостей. 23 февраля 2007 года Геннадий Корольков ушёл. Шестьдесят пять лет. На его памятнике выбиты слова: «Потому что люблю». Просто и точно.

Сын, Антон, успел пройти тот же путь — актёрский, с надеждами и разочарованиями. Тоже театр, тоже конфликты, тоже поиск себя. Но у него хватило сил выжить. Сегодня он живёт тихо, работает, растит детей. Дочь Антона, Анастасия, тоже стала актрисой. Третье поколение на сцене. Значит, пламя не погасло.

О тех, кто не умеет быть наполовину

Геннадий Корольков прожил жизнь, которая могла бы стать сценарием — без счастливого конца, но с настоящим смыслом. Он был человеком, который не умел быть наполовину: если любил — до конца, если верил — без страховки, если играл — то собой. И, может быть, именно поэтому мир его не выдержал.

Сейчас о нём говорят редко. Иногда покажут старый фильм — и кто-то из старших зрителей шепнёт: «Вот это был актёр». Без шума, без амбиций, без пиара. Просто мужчина, который в каждом кадре говорил правду.

Ушёл тихо. Но оставил то, чего не купишь и не продашь — ощущение подлинности. Время стирает многое, но честность на экране не ржавеет.

А вы помните Геннадия Королькова? Каким он остался в вашей памяти — героем, человеком, лицом эпохи или кем-то ближе?