Он вышел из квартиры, хлопнув дверью так, что звенела посуда, будто тоже протестовала против несправедливости. На лестнице гулко раздалось его последнее:

— Вы еще пожалеете! На коленях приползёте — ко мне, обожаемому всей страной!

И ушёл — гордый, вспыльчивый, уверенный, что через пару дней жена сама позвонит. Не позвонила. Так Филиппов покинул не только женщину, но и весь прежний мир — где его любили, ждали, прощали.

В том чемодане, что он сжал в руке, лежала вся его жизнь — десятилетие брака, письма, афиши, детские фотографии. С этого дня начался обратный отсчёт: из блистательного артиста, от которого сходили с ума миллионы, он медленно превратился в человека, у которого не осталось даже приличного костюма для собственных похорон.

Сергей Филиппов — это не просто Киса Воробьянинов, не просто артист советского кино. Это человек, который всю жизнь бежал от чувства собственной уязвимости. Его боялись обидеть, но не понимали. Над ним смеялись, но любили не его, а экранного пьяницу с кривой ухмылкой. И когда аплодисменты смолкли, осталась тишина — густая, липкая, как в театре после провала.

Судьба Филиппова — как зеркало эпохи, где талант соседствует с одиночеством, а народная любовь оборачивается издевательством. Он прожил жизнь, словно длинную репетицию: ярко, с надрывом, постоянно разыгрывая самого себя. Но за ролью, за гримом, за громким смехом всегда стоял человек, который отчаянно не хотел, чтобы его жалели.

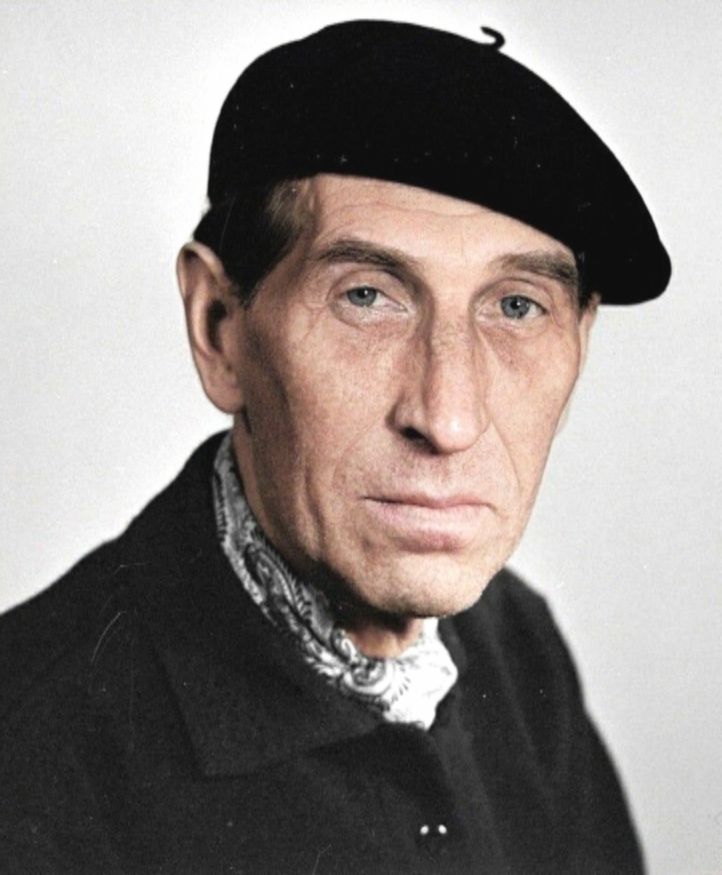

В пятидесятые его знали все — от рабочих на заводах до студентов в общежитиях. Он был героем комедий, лицом эпохи, символом «маленького человека» с большой харизмой. Но на самом деле этот человек не выносил толпы. Ему было тяжело, когда в ресторанах к нему подходили нетрезвые поклонники, хлопали по плечу и звали выпить. Филиппов терпеть не мог, когда его называли просто «Серёгой». Он прятался от «народной любви» так же, как другие бегут от долгов.

«Ну почему ко мне лезет всякая шваль?» — срывалось у него.

Но ведь лезли не от злобы — от любви. Только не к нему, а к маске, которую он надевал перед камерой.

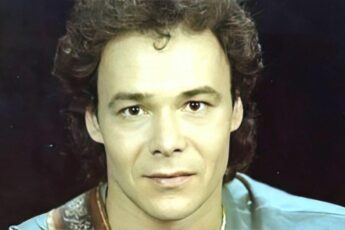

Они познакомились там, где жизнь пахла гримом и опилками — в эстрадно-цирковом техникуме. Алевтина Горинович, тонкая, воспитанная, внучка царского генерала, с холодной осанкой и безупречными манерами. И он — парень из Саратова, смешливый, с дерзким взглядом и непослушной чёлкой. Между ними всё вспыхнуло с первой репетиции: на сцене он смешил, за кулисами она — смущённо улыбалась. Так родилась история, которая могла стать пьесой о любви, если бы не превратилась в трагедию о гордости.

Когда Алевтина решила выйти за него замуж, её мать — настоящая дворянка — сказала: «Моя дочь не будет жить с клоуном». Они поженились тайно, как дети, уверенные, что их чувства выдержат любой шторм. И десять лет действительно выдерживали. В их маленькой квартире пахло кофе, краской от афиш и детскими книжками: родился сын Юра. Филиппов обожал мальчика — подбрасывал его под потолок, читал смешные стихи, строил из подушек корабль и называл «Юрка-капитан».

А потом пришла слава.

Сначала вежливые аплодисменты, потом овации, потом — банкеты, рестораны, цветы, поклонницы, тосты до рассвета. Сергей Николаевич всё чаще возвращался домой под утро, пахнущий чужими духами и дорогим коньяком. Алевтина ждала. Сначала молча, потом со слезами, потом — с деревянным поленом в руках. Так закончилась их любовь — не криком, а глухим стуком двери.

Он ушёл, рассчитывая, что она не выдержит. Но не выдержал он.

Все, кто знал Филиппова, говорили: после того вечера он стал другим. В нём поселилась не просто вина — в нём поселилось проклятие. С тех пор, сколько бы женщин ни проходило через его жизнь, он всегда возвращался мыслями туда — к той двери, которую сам захлопнул.

Но настоящим ударом стало не это. Настоящим ударом было письмо из Америки: Алевтина и сын уехали. Навсегда. Для него, воспитанного в советской системе, это звучало, как измена Родине. Он не мог простить. Не им, не себе. Все письма сына он складывал стопкой на комоде, аккуратно, будто боялся испортить почерк, — и не распечатал ни одного. Когда спрашивали: «Как Юра?» — отвечал ровно, без тени эмоций: «Умер».

И, возможно, в этот момент умерло в нём всё человеческое. Он остался только артистом.

После Алевтины в его жизни появилась Антонина. Маленькая, полноватая, с мягким голосом и глазами, в которых не было ни осуждения, ни жалости. Писательница, старше на тринадцать лет, автор одной книги — «Мальчик из Уржума». В театре их союз называли странным: «Что он нашёл в ней? Она же тихая, неприметная, словно соседка с дачи». Но, может, именно этого он и искал — тишины. После бурь, предательств, оваций и хлопков дверей.

Он называл её «Барабулькой», она — «Долгоносиком». Эти прозвища звучали в их доме чаще, чем слова любви. Они жили почти сорок лет — и за это время Антонина стала ему всем: женой, няней, сторожем, а иногда и тюремщиком. Она панически ревновала. К каждой гримёрше, к официантке, к случайной женщине, задержавшей взгляд. Она проверяла телефоны, прятала ключи, пыталась держать его в рамках — но Филиппов не терпел ни контроля, ни жалости.

Когда они приходили в Дом кино, он глазами искал способ налить рюмку, пока «Барабулька» отвлеклась. Иногда шептал приятелям: «Отвлеки её на минуту». Они отвлекали — и за это получали от Антонины ледяной взгляд. Она боролась не с алкоголем — с пустотой, которая росла в нём год от года.

А слава уже начинала его душить.

В пятидесятые Филиппов был идолом. Люди останавливали трамваи, чтобы увидеть его на улице. Рабочие бросали станки, студенты бежали из лекций. Казалось, он сам стал частью страны — таким же узнаваемым, как герб или гимн. Но вся эта любовь была не к нему, а к его образам — к пьяницам, хамам, к тем, кого он играл.

Он страдал от этой фальши.

На улице ему кричали: «Серёга, налей!». В ресторанах хлопали по плечу: «Наш человек!». А он тихо, стиснув зубы, шептал: «Почему ко мне лезет всякая шваль…». Иногда просто убегал из зала, прикрывая лицо тарелкой.

Во время одной встречи в Мурманске, когда подвыпившая публика окружила его, он сорвался: послал женщину с шарфиком и её мужа, потом ударил ни в чём не повинного мужчину, подошедшего с улыбкой. Это был не скандал — это был крик. Артист, которого любила вся страна, не выдержал своей любви.

Он пил не потому, что хотел, а потому что не мог иначе. Возвращался домой без рубашки, без ботинок, с раздавленной гордостью. Повторял, будто оправдываясь перед собой: «Как низко я пал…».

Режиссёры один за другим закрывали перед ним двери. Даже Николай Акимов, человек, который верил в него дольше всех, однажды сказал: «Сережа, хватит. Театр — не вытрезвитель». И выгнал.

Карьера, казалось, закончилась. Но именно тогда случилось чудо.

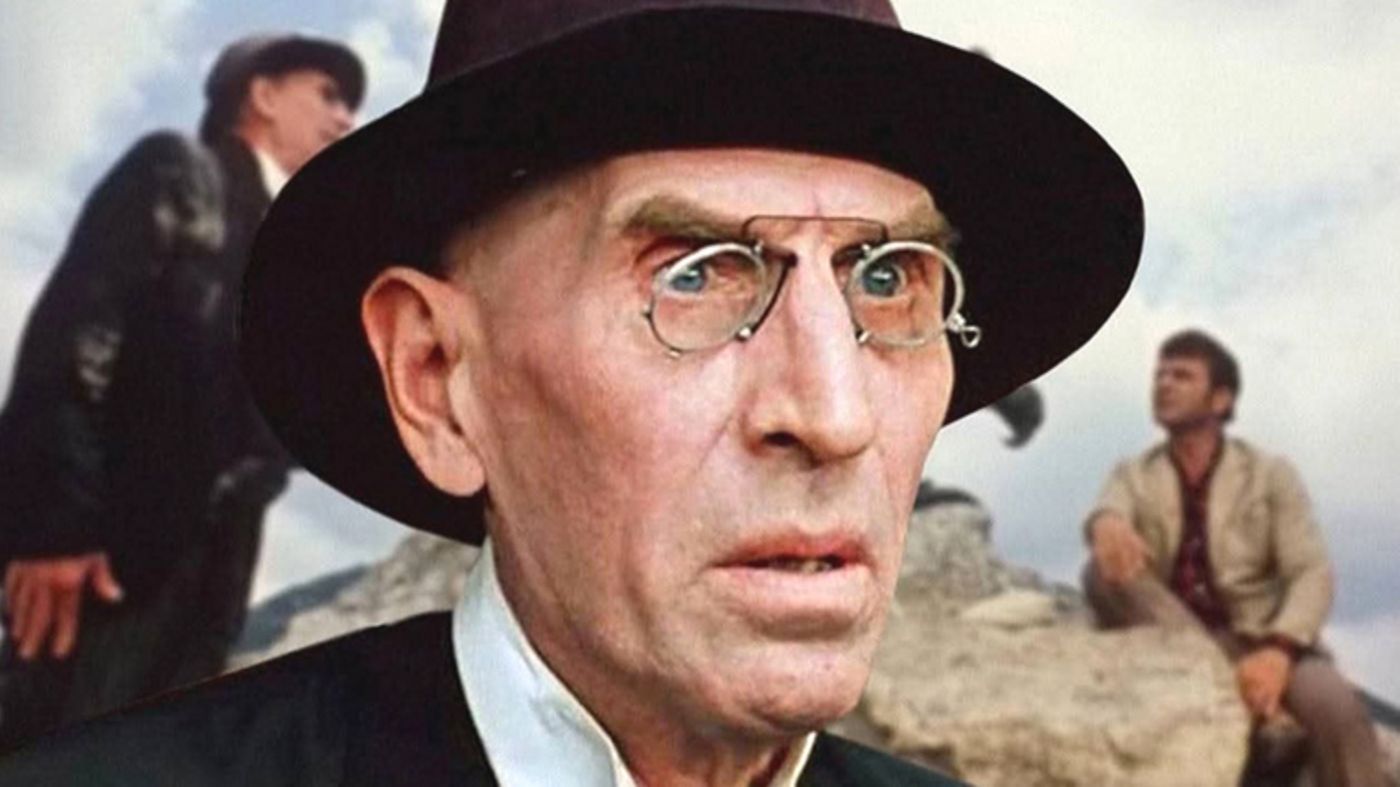

Леонид Гайдай позвонил ему в момент, когда Филиппов уже почти перестал верить в кино. Телефон стоял пыльный, давно молчаливый, и вдруг — этот звонок. Режиссёр предлагал роль Кисы Воробьянинова в «Двенадцати стульях». Филиппов даже не поверил: подумал, что кто-то шутит. Но нет — именно ему, тому самому, кого списали со счетов, снова давали шанс.

Он пришёл на съёмки подтянутым, свежим, почти бодрым. На время отказался от спиртного. Гайдай говорил, что Филиппов работал с фанатичной сосредоточенностью — будто спасал не роль, а собственную душу. Каждый дубль он выверял до миллиметра, каждую паузу чувствовал нутром. Он понимал: другого такого шанса не будет.

Но в разгар съёмок начались боли. Не те, что лечатся таблеткой, — настоящие, жестокие, изнутри. Врачи нашли опухоль мозга. Филиппов держался, молчал, продолжал сниматься, пока не стал забывать текст. Гайдай вынужден был искать замену, уже пробовал Плятта. Филиппов вцепился в роль, как утопающий в борт лодки. Умолял не за гонорар, не за славу — за право закончить начатое.

«Я должен это сыграть», — сказал он.

И сыграл. Прямо перед озвучкой ему сделали операцию — сложную, почти безнадёжную. Опухоль оказалась доброкачественной, но сам риск был запредельным. После операции он вернулся на студию, осунувшийся, с перевязанной головой. И закончил озвучку идеально — с тем самым хриплым смешком, который потом стал цитатой эпохи.

Роль Кисы Воробьянинова стала вершиной его карьеры — и его расплатой. После «Двенадцати стульев» он снова снимался у Гайдая, но уже из уважения: режиссёр включал его имя в список актёров заранее, просто потому, что не мог иначе.

Однако настоящая вершина всегда рядом с пропастью. Болезнь отступила, но вместе с ней ушли силы. Он устал. От масок, от зрителей, от того, что каждый встречный знал его лучше, чем он сам. Всё чаще он сидел в маленьком ленинградском кафе на углу Невского и Садовой. Там его знали. Там молча наливали коньяк, и он молча пил. Без тостов. Без взглядов. Без имени.

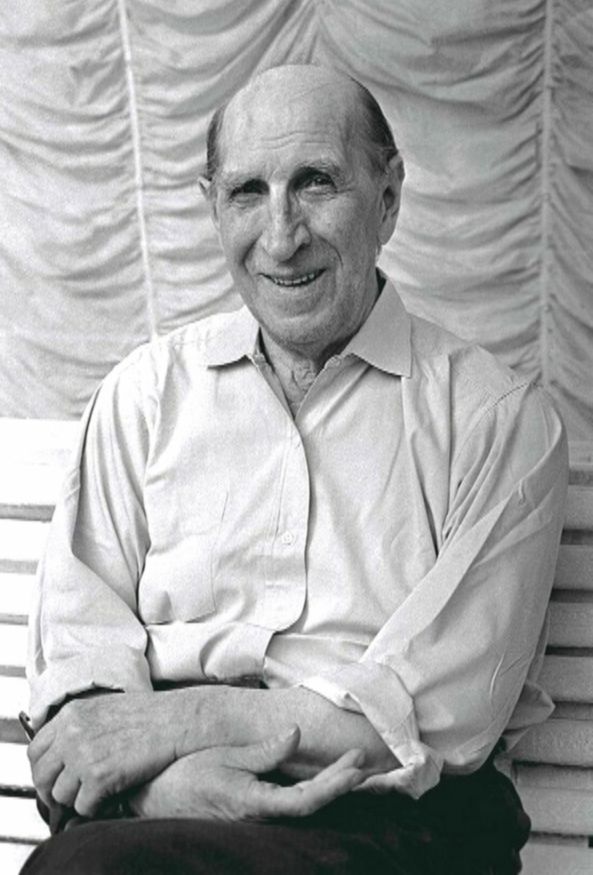

Когда умерла Антонина, его «Барабулька», он будто остался без опоры, без воздуха. Дом опустел мгновенно — не от тишины, а от смысла. Филиппов не плакал. Просто закрыл дверь, снял телефонную трубку и перестал выходить. Всё, что держало его на поверхности, исчезло.

Иногда друзья пытались его проведать. Звонили — гудки, молчание. Кто-то приносил еду, кто-то оставлял записку под дверью. Он стеснялся — беспорядка, запаха, старости. Артист, привыкший блистать, не хотел, чтобы его видели в халате и с дрожащими руками. Он лежал на диване, слушал часы и ждал, когда кончится день.

Его пенсия была ничтожной. Иногда в дверь стучала Любовь Тищенко — актриса, старинная подруга. Приносила суп, убирала комнату, подсовывала чистое бельё. Он благодарил вежливо, почти официально. Гордость, бывшая когда-то его проклятием, теперь превратилась в последнюю оборону.

Весной 1990-го соседи почувствовали запах. Вызвали милицию. Тело нашли через две недели после смерти. На Ленфильме, где он провёл полжизни, сказали: «Он же пенсионер, пусть собес хоронит». Деньги собирали по рублю, по мелочи. Александр Демьяненко — тот самый Шурик — ходил по знакомым, собирал, уговаривал. Хоронили Филиппова в простом костюме — лучшего не нашли.

Когда гроб опустили, рядом стояло всего несколько человек. Ни оркестра, ни речей, ни венков с надписями. Только ветер и весенняя грязь под ногами. Через день в квартиру пришли «друзья» — вынесли мебель, посуду, даже книги. Он ушёл, как жил последние годы, — тихо, гордо, никому не в тягость.

Филиппов мечтал сыграть трагическую роль. Мечтал всю жизнь. Смеялся, что его зовут только на «мерзких типов», на пьянчуг, на бездарей. Когда роль в «Когда деревья были большие» досталась Никулину, он сидел и плакал — не от зависти, а от чувства, что настоящего себя ему никогда не дадут сыграть. Но, может быть, он всё-таки сыграл. Не на экране — в жизни. В той тишине, где аплодисменты давно смолкли, а за спиной остался только эхо смеха.

Филиппов прожил жизнь, полную зрителей, но умер без свидетелей. И, может быть, именно в этом — страшная ирония актёрской судьбы. Когда публика перестаёт хлопать, артист остаётся один на один с самим собой. А это куда труднее, чем выйти на сцену.

Он говорил: «Комедия — страшная вещь. Она улыбается, чтобы не заплакать».

В его улыбке действительно всегда стояли слёзы — спрятанные под маской Кисы Воробьянинова, под ухмылкой пьяницы, под взглядом человека, которому народная любовь оказалась хуже ненависти.

Что вы думаете — может ли актёр, проживший жизнь в аплодисментах, когда-нибудь быть по-настоящему счастливым?