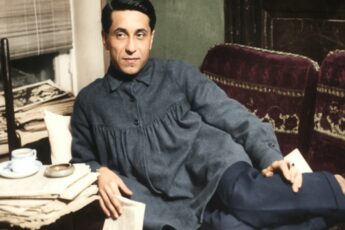

Он никогда не стремился быть лицом эпохи. Не собирал заголовков, не раздавал цитат, не жил в ослепительном свете камер. Николай Иванов принадлежал к редкой породе людей, для которых талант — не профессия, а внутренняя дисциплина. Тихий, собранный, почти аскетичный, он прожил жизнь актёра, который не гонится за славой, но становится ею — просто потому что не может иначе.

Когда говорят «Вечный зов», большинство вспоминает драму, растянувшуюся на десятилетия, где поколения рвутся между войной, верой и любовью. Но для Николая Николаевича этот фильм был не про идеологию, а про людей — про тех, кто не ломается, даже когда всё рушится. Он сыграл Ивана Савельева так, будто прожил его судьбу наизнанку.

Без лишнего надрыва, без актёрских выкрутасов — просто человек, в котором правда звучит громче патетики. После выхода картины на «Мосфильм» приходили мешки писем. Его называли «светлым», «настоящим», «своим». Страна увидела героя, а он — человека, который случайно попал в историю.

Он, впрочем, никогда не делал вид, что кино — это его стихия. Театр был его домом. Ленинградский ТЮЗ — его территория, его воздух, его шум за кулисами, его бесконечные репетиции, которые длились не часами, а жизнями. Пятьдесят пять лет на одной сцене.

Время, за которое другие меняли города, семьи, роли и эпохи, — он просто выходил на подмостки. Иногда — двадцать три спектакля в месяц. «Устаю, но счастлив», — говорил он в интервью. Театр кормил его не деньгами, а смыслом.

Жизнь актёра редко бывает прямой дорогой. У него тоже были периоды, когда не звали, когда отказывался, когда приходилось соглашаться — не потому что хотел, а потому что нужно было кормить семью. Но даже тогда в нём не было злости на систему. Он умел существовать без скандала. Просто работал. Как будто доказывал, что достоинство — это тоже форма таланта.

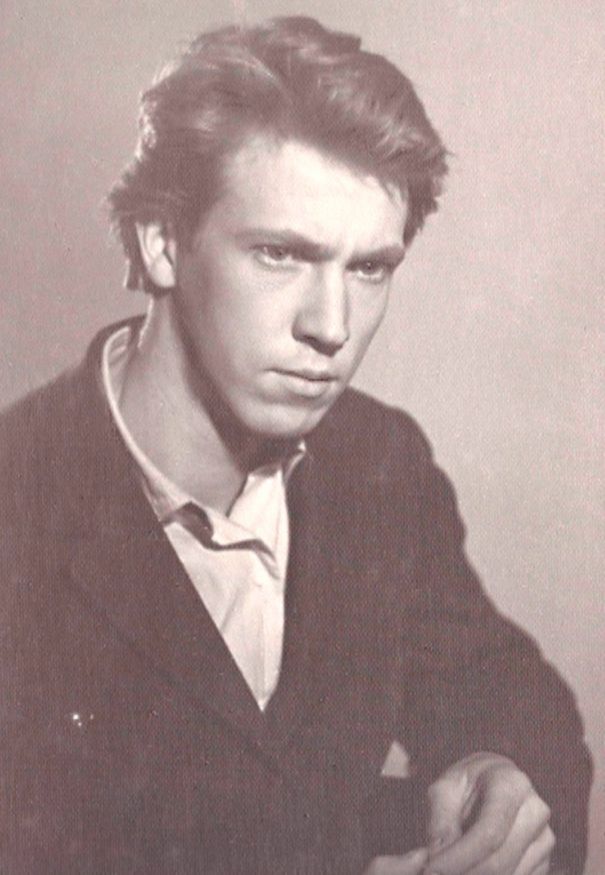

Он родился в январе сорок третьего — прямо во время войны, в тихвинском холоде, среди эвакуированных, где каждая новая жизнь считалась чудом. Отец — пожарный инспектор, мать — с животом, в чужом городе, среди чужих стен. Вернулись уже после Победы.

Коммуналка на улице Маклина — сорок четыре жильца, двенадцать квартиросъёмщиков, тридцатишестиметровый коридор, который он когда-то специально измерил. В этом коридоре началась его сцена — мир голосов, споров, смеха, иронии, где все знали всех, а уединиться можно было только в мыслях.

Сначала мечтал стать лётчиком. Потом — врачом. Потом — радиоконструктором. И лишь когда судьба свернула на тропу театра, он понял, что всё это — просто разные формы одной мечты: соединять людей, чинить, спасать, поднимать над землёй. Он пошёл в студию при Ленинградском ТЮЗе, и там остался навсегда.

В Петербургском ТЮЗе его называли «вечным». Без шуток, без эпитетов — просто так, как называют кого-то, без кого сцена кажется пустой. Полвека под светом рампы — редкость даже для фанатиков сцены. Иванов не был фанатиком.

Он был человеком точности. Из тех, кто не терпит фальши ни в тексте, ни в человеке. Он выбирал пьесы, как хирург выбирает инструмент: тщательно, почти с тревогой. «Мы не допускаем плохую драматургию», — говорил он. В этих словах — вся его система координат.

Для него театр был не подмостками, а совестью. В нём не было позы. Он не спасал человечество, не искал признания. Он просто жил на сцене. Когда другие актёры говорили о вдохновении, он говорил о труде. Когда другие мечтали о славе, он радовался тому, что спектакль «дышит». В этом была странная, старомодная правда: искусство без истерики, профессия без самолюбования.

И всё же кино его не отпустило. Первый раз он появился на экране в 1969 году — «Красная палатка». Маленькая роль радиолюбителя Кольки Шмидта. Потом — короткие появления, эпизоды, но каждый — с характером, с лицом, с точкой.

Когда ему предложили «Вечный зов», он только что дочитал роман и восхищался героем Иваном Савельевым. «Вот бы сыграть такого человека», — сказал тогда кому-то из друзей. Через пару месяцев позвонили с «Мосфильма».

Так начался его «вечный» успех. Госприз, всесоюзная известность, письма, толпы зрителей, любящих Ивана Савельева почти как живого человека. И при этом — абсолютное отсутствие звездности. Иванов не относился к славе как к заслуге.

Он относился к ней как к помехе. Он не умел раздавать улыбки, не любил телевизионных ток-шоу, не гнался за премьерными платьями и наградами. Ему было неловко от того, что его узнают в магазине.

Он говорил: «О кино не могу сказать ничего подобного». Имел в виду — в театре всё честнее. Там не скроешь усталости, не спрячешь фальшь за монтажом. Там — живая реакция, живая боль, живая правда. Это и было его стихией.

Впрочем, в восьмидесятые кино ещё держалось на плаву — «Обрыв», «Битва за Москву», «Встретимся в метро», «Сошедшие с небес». Потом пришли девяностые — и звонки прекратились. Его поколение оказалось не в моде.

Ему предлагали мелкие, дешёвые роли, сценарии, от которых он шарахался, как от грязной кастрюли. «Не хочу играть то, во что не верю», — говорил он. Но иногда приходилось. Жизнь без премий не страшна, а без денег — тяжело. Особенно когда в пятьдесят у тебя рождается третья дочь, а всё вокруг рушится — киностудии, театр, страна.

Он не жаловался. Просто поднимал кирпич, клал его на кирпич, и строил дачу — своими руками, на Карельском перешейке, в посёлке Лебяжье. Маленький перекошенный дом стал крепостью. Там пахло деревом, дымом и чаем. Там он снова становился просто мужчиной, без репетиций, без текстов, без обязанностей. В доме всё было его — и гвозди, и полки, и тишина.

Женат он был трижды. И никогда не выставлял это напоказ. Первой была Ирина Соколова — коллега по ТЮЗу, такая же тихая, упорная, театральная до костей. Они родили дочь Ксению, прожили немного. Театр, как и у многих, отнял у них слишком много времени.

Соколова потом говорила дочери: «Не ходи в актрисы, это жестокая профессия. Театр съест твоё время, твою жизнь, твою любовь». Дочь послушала наполовину — пошла в телевидение, стала редактором.

О втором браке он почти не говорил. Сын Кузьма унаследовал точность отца, но выбрал другое ремесло — стал визажистом. Тоже творец, только с другими инструментами. Любил готовить, занимался спортом. В детстве выходил с отцом на сцену, но не захотел жить в этом ритме — день за днём, под светом рампы.

А потом, когда Николаю было уже за пятьдесят, появилась Аглая. Девочка, ради которой он, кажется, впервые позволил себе быть просто счастливым. В интервью говорил: «Жизнь у нас теперь крутится вокруг Аглаи. У неё есть чему поучиться. Она хочет радоваться — и находит для этого причины». Те слова звучали как признание в любви не только к дочери, но и к самому факту жизни.

Аглая играла с ним на сцене, лепила барельефы «Похищение Европы» и «Суд Париса», занималась музыкой, а потом решила стать ветеринаром. Дом Ивановых всегда был полон животных — кошек, собак, хомяков, кроликов. Тепло, шерсть, хаос и смех. Возможно, именно поэтому Николай Николаевич выглядел в последние годы спокойным. Он сумел устроить жизнь без пафоса, но с уютом.

Он никогда не любил юбилеи. На вопрос, как собирается отмечать очередной, отмахивался: «Да никак. Сыграю спектакль». И всё же свой 75-летний он встретил не на сцене, а на награждении. В тот день ему вручали знак «За заслуги перед городом» и «Золотой софит» — премию, которой Петербург благодарит тех, кто сделал для его театра больше, чем сам город иногда заслуживает.

Иванов вышел на сцену, как всегда, чуть смущённый, с лёгкой улыбкой, словно хотел сказать: «Ну хватит, ребята». Никакой патетики. Просто человек, который привык работать — и не привык принимать благодарность громко.

К этому времени он уже болел. Сил стало меньше, но упрямство — всё то же. Продолжал играть, снимался в кино, хоть и редко, но внимательно выбирая каждый сценарий. Его последняя роль — в фильме «Мельник», где он сыграл приёмного отца Батыя. Почти символично: мудрого, усталого, но несгибаемого человека. Не воителя — хранителя. Так и запомнился: человек, который держит линию, когда остальным страшно.

В нём не было ни обиды на время, ни горечи, ни старческого брюзжания, которым часто заражаются актёры старой школы. Он прожил эпоху, не пытаясь её комментировать. Просто оставался собой. Внутри этой стойкости — особый тип мужества, редкий в наше время: не демонстративный, не бронзовый, а человеческий. Он мог быть тихим, но его тишина стоила громких речей.

Друзья говорили, что он не умел отдыхать. Даже на даче, где другие режутся в домино или спят в гамаке, он что-то чинил, переставлял, строил. Дом в Лебяжьем стал метафорой его жизни — перекошенный, но крепкий. Никаких нанятых рабочих, всё своими руками. «Хочу, чтобы было по-моему», — говорил он. И всё действительно было по-его. Без роскоши, без фасада, но с душой.

Когда в декабре 2020-го его не стало, театральная среда вздрогнула не от шума, а от тишины. Ощущение, что ушёл кто-то надёжный, — не просто актёр, а человек, на которого можно было равняться, как на горизонт. Через месяц ему должно было исполниться семьдесят восемь.

Театр потерял артиста, публика — лицо, но, кажется, сам Иванов ничего не потерял. Он прожил ровно так, как хотел. Без предательства профессии, без позёрства, без громких фраз.

Сегодня, когда в кино всё чаще играют эмоцию, а не смысл, когда актёрство стало частью контента, история Николая Иванова звучит как тихий протест. Он доказал, что можно быть знаменитым и при этом не поддаться славе. Можно остаться простым, даже когда тебя знает страна. Можно любить театр, как живое существо, а не как средство выживания.

Он прожил жизнь без громких слов, но с редким достоинством. Его энергия — не в бурных интервью и не в мемориальных залах. Она — в памяти зрителей, которые до сих пор верят, что Ванька Савельев из «Вечного зова» где-то живёт, чинит антенну, смеётся, смотрит в окно, и просто — есть. Потому что правда, сыгранная без фальши, не умирает.