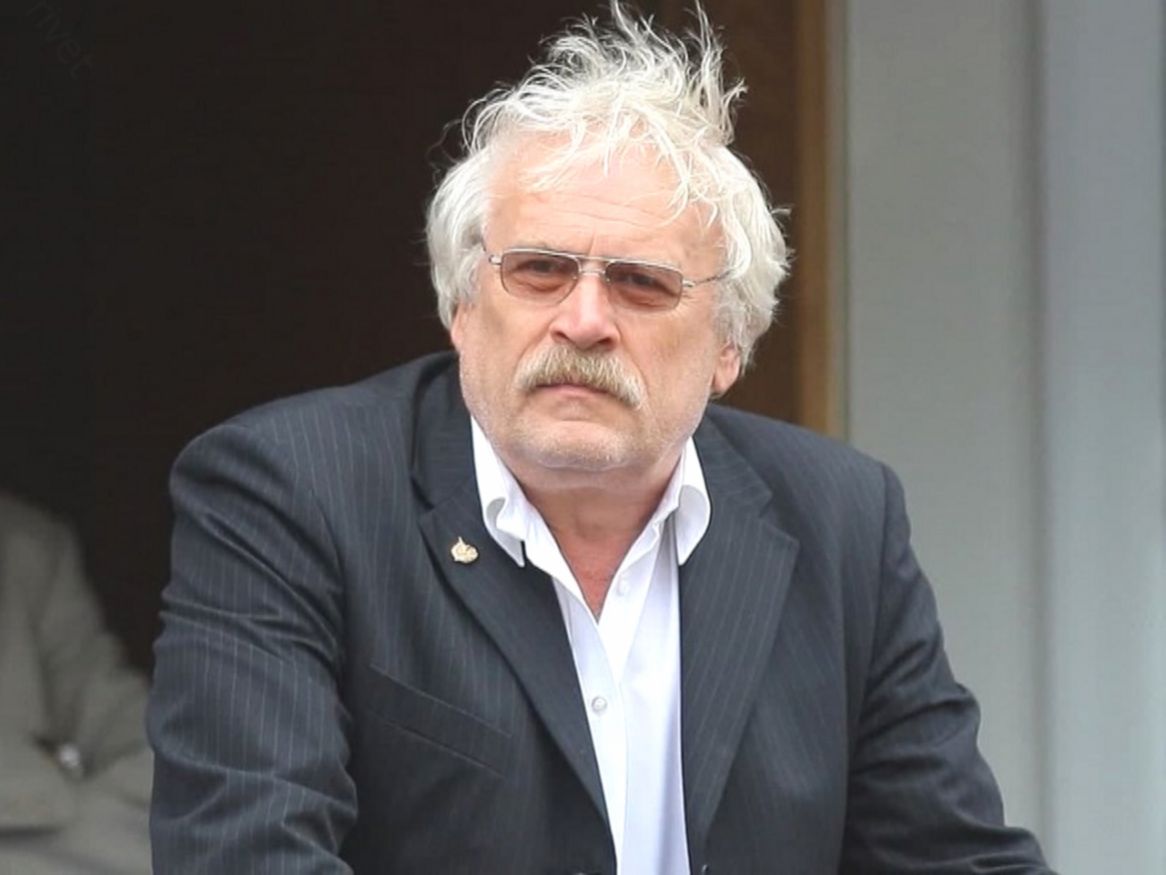

Валерий Приемыхов входит в память не через громкие заголовки, не через легенды, которые так любят приписывать актёрам прошлого. Его вспоминают иначе: будто кто-то резко распахнул окно в душный вечер — и в комнату ворвался холодный воздух, резкий, честный, живой. Он был таким же. В кадре Приемыхов никогда не играл — он существовал, и это обезоруживало с первых секунд. Кино с ним не отпускало, словно в нём работала отдельная гравитация: тихая, но неослабная.

Сегодня многие актёры копят фильмографию будто коллекцию значков: сто проектов, двести, «а вот ещё камео». Он оставил всего пару десятков ролей — и в каждом образе дышала такая внутренняя правда, что количество давно перестало иметь значение. Он никогда не выглядел человеком, которому есть за что краснеть за собственную работу. Наоборот — будто каждый раз выходил на площадку с мыслью, что это последний шанс сказать миру главное.

Да, почти все вспомнят «Холодное лето пятьдесят третьего». Там он действительно был невероятным. Но стоит чуть отвести взгляд — и вспыхнут «Пацаны». Или, например, его хрупкая, нервная, почти дробно-пульсирующая роль в «Каменской». Он словно жил с постоянным ощущением ускоренного времени — будто кто-то шепнул ему: «Тебе не отпущено много». И он спешил. Торопился прожить, почувствовать, сыграть, написать — пока стрелки ещё движутся.

Если бы он был с нами сегодня, ему было бы всего 82. Возраст, в котором мужчины спорят с врачами о вреде соли и выбирают, куда поехать — на Байкал или в Тоскану. Но такие, как он, не задерживаются надолго. Не выдерживает сердце. Или не только сердце.

И всё же история начинается не с трагической точки, а с мальчишки из дальневосточного посёлка — места, где жизнь текла на суровых оборотах. Там жили люди, у которых туманное прошлое стояло за плечами так же плотно, как тайга вокруг. Отец будущего актёра строил этот край — поехал когда-то по комсомольской путёвке и остался, будто встретил свою неизбежность.

Маленький Валера рос обычным дворовым мальчишкой: гонял в салки, прыгал с крыш, спорил, кто смелее. Но был в нём и другой мир — тот, куда отправляются, когда нужно спрятаться от чересчур громкого света улицы. Он любил читать. Настолько, что был готов идти к библиотеке три, а то и четыре километра — и возвращаться с тяжёлой сумкой, полной будущих открытий. Этот путь, наверное, и стал его первой школой дисциплины: хочешь — иди, бери, тащи, читай, думай.

Потом книги перестали помещаться только в голове — ему захотелось писать самому. И первый текст вышел совсем не героическим. История получилась стыдная и настоящая: с друзьями он организовал маленький бизнес — подбирал оборванные корешки билетов у кинотеатра, аккуратно приклеивал, подчищал дату бритвой и продавал как настоящие.

До тех пор, пока однажды не всучил такой билет девчонке с сияющими глазами. Её радость, столкнувшаяся с его ловкостью рук, оказалась слишком сильным ударом по совести.

Ему стало так невыносимо стыдно, что этот инцидент и стал его первым опубликованным рассказом — в журнале «Амурский комсомолец». Там он, правда, изменил концовку: сделал её светлой, почти вымоленной. Но посёлок узнал, о чём на самом деле была история.

И молодой автор прошёл через классическую школьную пытку — все знают, все обсуждают, а тебе остаётся только встречать взгляды и делать вид, что ничего страшного не происходит. Так начался его писательский путь — криво, честно, в лоб.

После школы он целился в авиационный институт — казалось, будто небо может стать тем самым пространством, где хватит места его внутреннему ветру. Но не поступил. Пошёл на завод. И именно там услышал о народной театральной студии.

Сначала зашёл «посмотреть». Потом ходил регулярно. Потом начал выходить на сцену — и сцена ответила взаимностью. Не аплодисментами, а редким ощущением дома: когда ты понимаешь, что вот это — твоё, и никак иначе.

Так он и определился: поступил в педагогический институт искусств, затем работал в театре. Но застоя не терпел — поехал в Москву, поступил во ВГИК на сценарный факультет. Первые работы не приняли. Но судьба ввела его в орбиту Динары Асановой.

Она умела видеть в людях то, что скрыто под сухими резюме. Снимала фильмы по его сценариям и давала ему главные роли, словно знала наперёд, что именно в нём заложена та плотность человеческой правды, которую зритель всегда чувствует кожей.

Одним из результатов этого сотрудничества стали «Пацаны» — фильм, в котором Приемыхов будто прорвал внутреннюю плотину и выдал всё, что носил в себе годами.

Но в биографиях таких людей личная жизнь почти всегда — отдельный роман, написанный не по правилам и не ради благополучного финала. Приемыхов не был исключением. Женское внимание шло за ним естественно, даже неизбежно: мужчины с такой нервной энергией притягивают, как огонь — и так же ранят, если подойти слишком близко.

Во время учёбы на курсе была девушка по имени Элла — та самая, о которых говорят «самая красивая». Он смотрел на неё настороженно, будто понимал: от красоты такого масштаба лучше держаться на расстоянии. Но природа всегда выбирает свои маршруты, и однажды именно Элла предложила ему жить вместе. Казалось бы, идеальная история.

Но в их случае любовь не принесла тишины — наоборот, только зажгла ещё одну линию фронта. Соседи знали всё про их ссоры, крики и бурные примирения. На этаже будто поселилась постоянная гроза.

Ревность Приемыхова была не вспышками, а системой. Он мог в одно мгновение перейти от улыбки к ярости — так случилось, когда он увидел Эллу с преподавателем, который просто отчитывал её за пропуски. Картина в его голове сложилась мгновенно и без права на объяснение: она с другим, виновата, предала.

Он бросился, не разбирая, кто перед ним: любимая женщина или человек, читающий нотации студентке. Этот эпизод был не единственным. Элла быстро поняла, что такой брак выдерживают либо железные стены, либо люди с бронёй. У неё ни того, ни другого не было — и она ушла.

Потом была другая жена. Короткий, ровный брак, рождение дочери — и снова расставание. Ему хотелось семьи, но он не умел жить внутри неё. Был слишком беспокойным, слишком рваным, слишком живым.

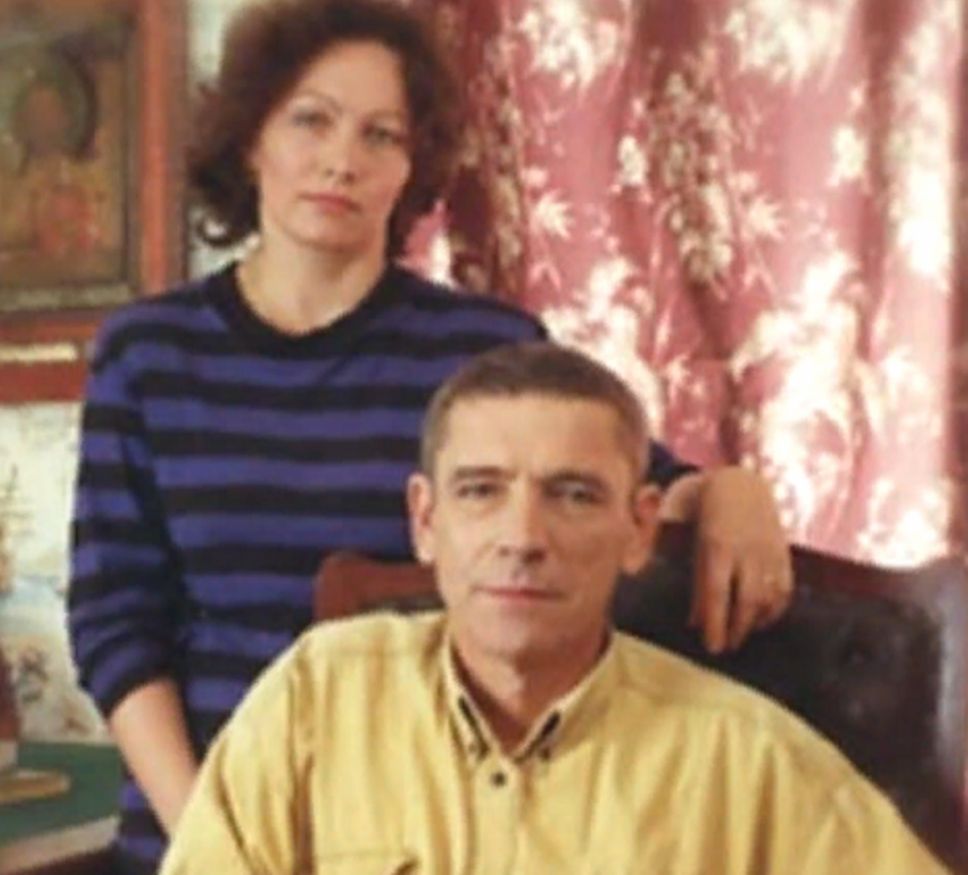

Следующая глава началась на съёмках «Никудышной». Там он увидел юную Ольгу Машную — шестнадцатилетнюю, свежую, солнечную, ещё почти девочку. Он — взрослый мужчина, 36 лет. Тогда всё ограничилось лёгкой заинтересованностью, почти опасной искрой, которую оба погасили. Но спустя два года, на съёмках «Пацанов», они уже не смогли пройти мимо.

Роман был таким, каким бывают чувства, возникающие посреди рабочего хаоса: внезапным, лишённым логики, неудобным для всех, кто смотрит со стороны. Сами они долго не верили, что у этой связи будет будущее. А потом — расписались.

Но счастливая история снова не сложилась. В их браке снова поселился тот самый хищный зверь — ревность. Приемыхов ревновал Ольгу с той же яростью, с какой когда-то ревновал Эллу. Он запрещал ей рожать, настаивал на том, что ей нужно делать карьеру. И в то же время позволял себе то, что разрушает любые отношения: измены. И не скрывал — «доброжелатели» вокруг молодой актрисы не дремали. Каждая его связь — а их было несколько — становилась достоянием слухов.

Машная жила в этой атмосфере как в постоянном землетрясении: шаг в сторону — и снова трясёт. Она любила его, но любовь не давала прочного фундамента. Её мечта о ребёнке разбилась о ссоры, стресс, бесконечные обвинения. Беременность она потеряла. Это стало финальной чертой — ушла в один день. Легко не было. Но именно в этот момент судьба сделала ей подарок: приглашение в «Гардемарины». Работа стала спасением, кислородом, шагом из личной пропасти.

И вот парадокс: после расставания они остались близкими. Приемыхов помогал ей, когда её карьера застыла. Когда она осталась без ролей, без мужа, без денег — он искал для неё работу, буквально протаскивал на съёмки. И она потом скажет, что любила его всю жизнь. Даже выйдя замуж, даже родив сына — любила только его. Такая любовь не лечит, но и не проходит.

Сам Приемыхов тоже пытался снова построить жизнь. Его третий брак — с Любовью Шутовой — оказался похожим на попытку наконец-то договориться с самим собой. Они были знакомы давно, но откровенность между ними появилась только на съёмках «Штанов».

Она была замужем, но он умел… нет, не «уводить» — убеждать. В том, что рядом с ним можно быть единственной. Шутовой удалось то, что не удавалось другим: она приручила человека, который всю жизнь жил на скорости и не умел замедляться.

Но замедляться ему и не дали. Его брали везде. Его ждали. Он работал. Писал. Играл. Снимался. И почти не отдыхал. Боль в голове стала спутником, но на неё не было времени. Обезболивающие, «потом пройдёт», съёмки, планы. К врачу он попал слишком поздно — когда болезнь уже диктовала свои правила.

В 2000 году его срочно госпитализировали. Даже в палате он планировал будущее, назначал дату венчания — 26 числа. Но умер 25-го. Тихо. Сгорел. 56 лет — возраст, в котором у одних мужчин только приходит первая зрелая спокойность. У него — оборвалось всё. Его похоронили на Кунцевском кладбище.

После его смерти неизбежно начали появляться суждения: «неправильно жил», «женщин обижал», «характер ужасный». Всё так. И всё не так. Он был человеком, который не умел играть роль самого себя — только жить. Грубо, непредсказуемо, искренне. И создал фильмы, которые до сих пор врезаются под рёбра. Он жил так, как мог. Кто умеет лучше — пускай пробует.

Когда пытаешься собрать жизнь Приемыхова в одну линию, она упорно распадается на фрагменты — словно разбитое стекло, которое невозможно сложить назад без сколов. В нём не было цельности, зато была правда. Он жил не по правилам, а порывами. И, возможно, именно поэтому роли, которые он играл, до сих пор звучат нервно и свежо — будто сняты не вчера, а сегодня утром.

В актёрской среде Приемыхов всегда выделялся не количеством работ, а качеством внутреннего напряжения. Он словно тащил в кадр собственный, очень личный шторм. Его герои редко улыбались спокойно: они жили на грани допустимого — и этим цепляли.

Приемыхов никогда не боялся быть некрасивым, резким, эмоционально обнажённым. Камера фиксировала не «актёра», а человека, который слишком хорошо знает цену боли, стыда, вины и внезапного счастья.

Его сценарии были такими же. В них всегда чувствовался опыт человека, который видел жизнь не через окно и не с удобного расстояния, а в плотном контакте. Он рос среди бывших заключённых, работал на заводе, жил в общежитиях, ходил на ночные репетиции, писал впрок, срывался, влюблялся, ошибался, ревновал, поднимался снова. Это была не биография, а длинная, жёсткая дорога, по которой он шёл без щита.

Нередко говорят: «гениальный актёр». Но к нему это слово не подходит. Он не был гениальным — он был честным. Время щадит именно таких. Гении рождаются редко, а честность либо есть, либо нет. У Приемыхова она была встроена в саму манеру существования: в интонации, в паузах, в том, как он смотрел на партнёра по сцене, будто видел чуть глубже, чем следовало.

Но честность — не броня. В личной жизни он делал больно. Ссорился, ревновал, ошибался, рушил. И всё же женщины, которые были рядом с ним, почти всегда говорили о нём с теплом. Даже те, кому досталось больше всех. Будто понимали: перед ними человек, который сам себе причиняет не меньше. Он никого не играл — ни мужа, ни героя, ни «звезду». Он просто был собой, со всеми недостатками. И этим — странным образом — оставался живым в памяти.

Отношения с Ольгой Машной стали его самой яркой, самой разрушительной и самой настоящей историей любви. Их связь не была равной: он был старше, успешнее, жёстче. Она — моложе, доверчивее, нежнее. Но именно она потом скажет, что любила его всю жизнь.

Это признание не делает их историю светлой — лишь подчёркивает, какую силу имели его чувства, его тени, его присутствие. Любовь, которая пережила предательство, потерю ребёнка, разрыв, новые браки — такая любовь редко бывает тихой. Но она существует, и ни одна биография её не отменяет.

А потом был последний роман — тихий, домашний, почти спасительный. Любовь Шутова стала для него якорем в период, когда он работал на пределе. Но даже семья не смогла заменить ему умение останавливаться.

Он жил на максимальной мощности, как мотор, который никто не выключал годами. Работа выматывала, нагрузки росли, болела голова, а он всё откладывал визит к врачу, словно боялся, что диагноз окажется сильнее его планов.

Когда угрозу наконец назвали вслух, стало поздно. Болезнь не оставила ему отсрочки. Он умер внезапно, слишком рано, будто жизнь просто оборвали в середине фразы. И, как это часто бывает с талантливыми и неустроенными людьми, после смерти вокруг него выросло два лагеря. Одни говорили: «жёсткий, ревнивый, несдержанный». Другие — «талантливый, ранимый, яркий». И никто не был неправ. Он был человеком, которого нельзя уместить в одну характеристику.

И всё же главная линия его жизни — не скандалы, не женщины, не ревность. А фильмы. Снятые им, сыгранные им, написанные им. Странные, резкие, человечные. Сцены, которые и через десятилетия дергают нерв зрителя. Впечатление, которое не стирается. Он не создавал идеальных миров — наоборот, показывал шероховатости так ясно, что отвести взгляд было сложно.

Наверное, поэтому его до сих пор вспоминают. Не потому что «так принято» или потому что ностальгия. А потому что такие актёры становятся частью внутреннего опыта зрителя. И когда смотришь «Пацанов» или «Холодное лето…», слышишь его голос — спокойный, но напряжённый, — понимаешь: перед тобой человек, который прожил короткую, трудную и очень настоящую жизнь.

Он никого не учил. Не изображал мудреца. Не стремился стать примером. Он просто был. И этого оказалось достаточно, чтобы его творчество пережило его самого.

Что вы думаете о людях, которые живут слишком ярко и слишком быстро — это сила или путь к разрушению?