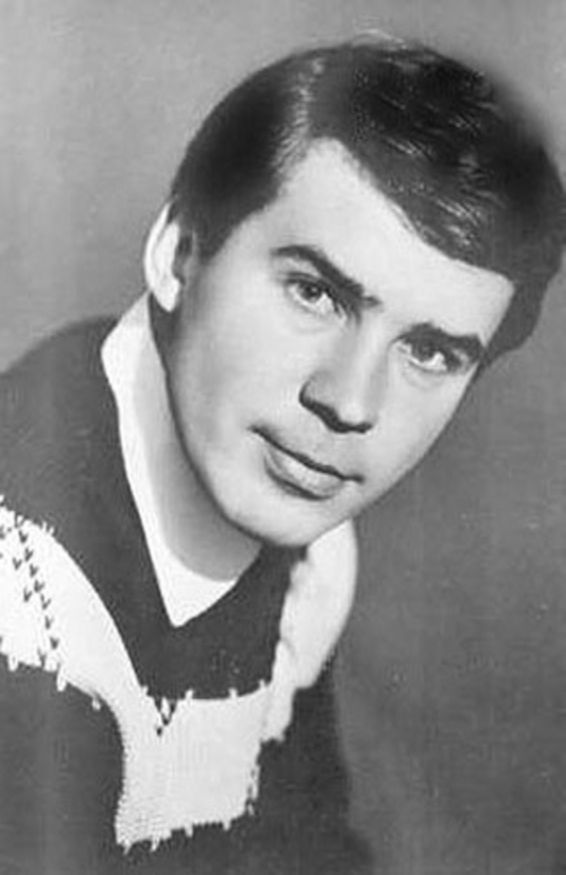

Он шагал по Москве так, будто сам город подстраивался под его ритм. В фильме Георгия Данелия — лёгкий, улыбчивый, с этой странной, почти мальчишеской чистотой во взгляде. В кадре — герой без брони, без маски, без позы. Просто парень с открытым лицом, верящий, что жизнь — это не марафон, а прогулка под дождём.

Но за этой лёгкостью — вся драма человека, которому судьба выдала билет только в один конец: из света — в тень. Алексей Локтев прожил жизнь, похожую на фильм, где монтажёр забыл вырезать боль. Его путь — это история не звезды, а живого актёра, настоящего, со всеми провалами, слабостями и внезапными прозрениями. Он был слишком искренним для славы и слишком гордым для компромиссов.

Когда-то, на Урале, его мать играла в самодеятельном театре и свято верила, что сцена — не профессия, а откровение. МХАТовцы, побывавшие на гастролях, были поражены её талантом и звали учиться в Москву. Но семья не позволила. Надежда осталась библиотекарем, а её мечта переселилась в сына.

И вот он, мальчишка из рабочей семьи, решает поступить во ВГИК. Проваливается. Члены комиссии, глядя на него, хмуро замечают: «Нефотогеничный». Возможно, самый обидный приговор для будущего актёра. Локтев возвращается домой, устраивается токарем. Стоит у станка, крутит детали и по вечерам повторяет монологи. Год спустя снова идёт поступать — и берёт ГИТИС. Вторая попытка. Счастливая.

Он ворвался в профессию без громких обещаний и лишних слов. Уже на первом курсе его утвердили в эпизод в картине «Дом, в котором я живу», а через три года случилось то самое чудо — главная роль в «Прощайте, голуби». Мальчишка Гена Сахненко, простодушный и светлый, стал лицом целого поколения.

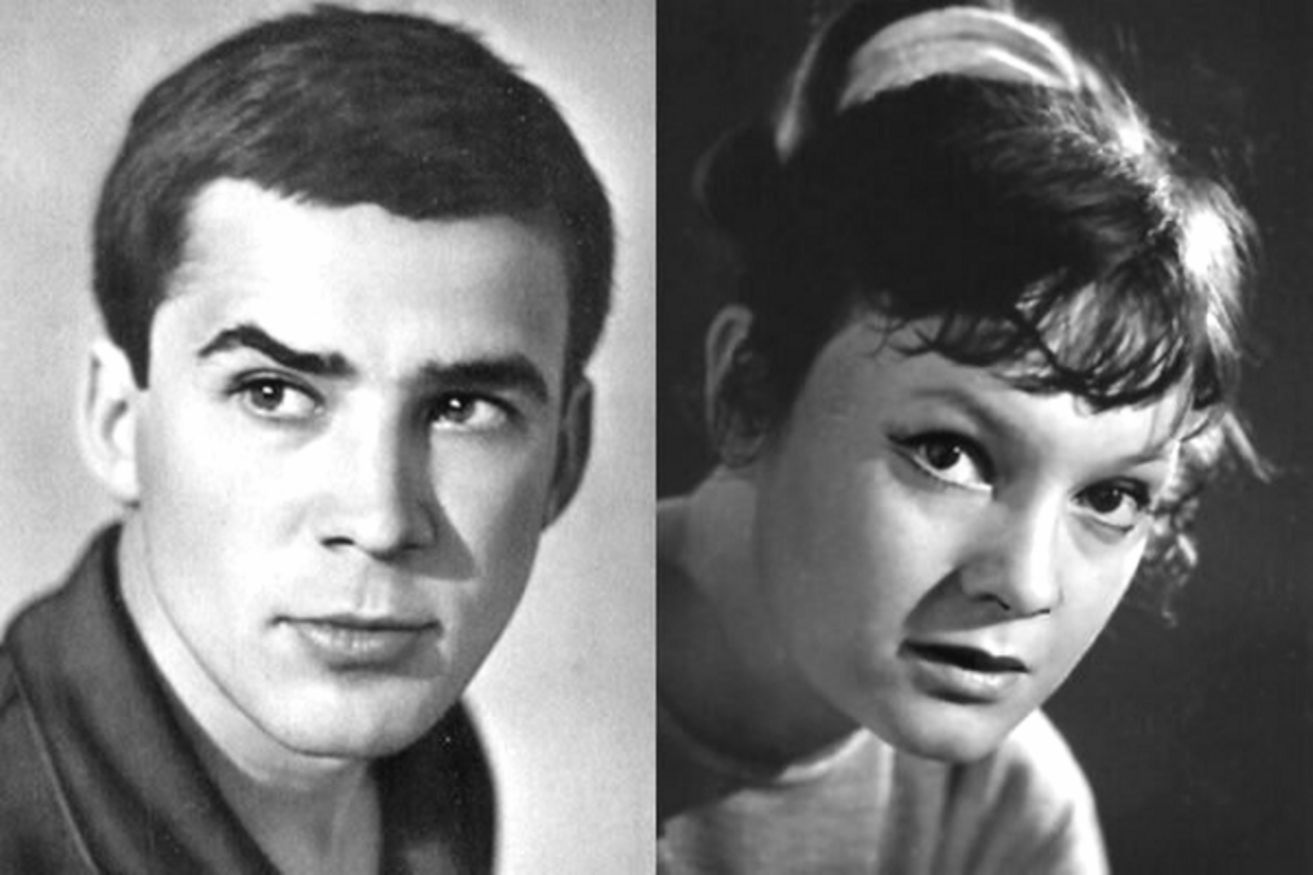

А потом — «Я шагаю по Москве». Двадцать миллионов зрителей. Молодая страна, молодые герои, молодая вера в завтрашний день. На экране — Локтев, Смуглов, Куравлёв. Они шли не просто по улицам — по времени, по эпохе. И если тогда кто-то и чувствовал настоящую свободу, то, может быть, именно они.

После «Москвы» казалось, всё только начинается. Но кино, как жизнь, не прощает пауз. Слава промелькнула, как солнечный зайчик по стене, — ослепила и исчезла. Его больше не звали в такие картины. Не потому, что разлюбили — потому что таких не снимают дважды.

Он ушёл в театр. Туда, где всё решается здесь и сейчас, где никто не подскажет, и зритель не даёт дублей. В Московском театре имени Пушкина он играл десять лет, потом перешёл в Малый, потом — в Александринку. Он будто искал не роль, а смысл. Без сцены не мог дышать, а без зрителя — существовать.

Театр стал его домом, а аплодисменты — дыханием. Но вместе с этим пришло и другое — то, что позже назовут проклятием актёрской профессии. Изматывающее ожидание, усталость, одиночество, вечная зависимость от чужого «да» или «нет». И чем ярче горел прожектор, тем длиннее становилась тень.

Так начиналась его настоящая жизнь — не красивая, не отретушированная, а живая, до боли.

Алкоголь в его жизни появился не как бунт и не как слабость — скорее как способ выжить между ролями. Он пил не ради веселья, а чтобы хоть как-то замолчали мысли. Те, кто видел Локтева в запое, говорили: будто другой человек — тихий, остроумный, трезвый философ превращался в мрачную тень, потерявшую все берега.

Он никогда не скрывал свою зависимость. Позже признавался: «Я был настоящим алкоголиком. Не тем, кто “иногда перебрал”, а тем, кто падает в канаву и не помнит, как туда попал. Терял друзей, роли, деньги. Терял себя».

Это не поза, не исповедь ради эффекта — просто факт, произнесённый без жалости и оправданий.

А ведь когда-то рядом была любовь. Его вторая жена, Светлана Лощинина, актриса, встретилась ему на съёмках фильма «Семья Коцюбинских». Она, по воспоминаниям коллег, была человеком почти прозрачным — тонким, добрым, с тем особым взглядом, в котором есть и жалость, и терпение. Она приняла его таким, какой он есть — с болью, с вечной жаждой, с хаосом в голове. Родила двух дочерей.

Соседи часто видели Светлану на балконе — тихую, в халате, с чашкой чая. Она ждала. Дни, недели, иногда месяцы. Алексей пропадал в запое, а потом возвращался, как будто ничего не случилось. И каждый раз начинал всё заново: извинялся, обещал, снова срывался.

Её смерть стала для него ударом, от которого он не оправился бы, если бы не вера. 42 года, рак, последняя стадия. Врачи говорили — поздно. Он возил её по больницам, искал чудо, клялся, что бросит пить. Но она умерла раньше, чем он успел. И всё рухнуло.

После похорон он сорвался в бездну окончательно. Пил уже не чтобы забыться — чтобы не чувствовать вообще. Говорили, что его видели на вокзалах, на лавках у театра, с бутылкой и старым портфелем, где когда-то лежали сценарии. Для тех, кто знал Локтева по «Я шагаю по Москве», это был шок: как можно было превратиться в такого?

А потом — словно щёлчок. Проснулся утром и понял: конец. Сказал себе — хватит. И с тех пор больше не пил ни капли. Это не была терапия, не была «сила воли». Он рассказывал друзьям, что будто услышал голос — не свой, чужой, как будто сверху: «Всё. Больше нельзя».

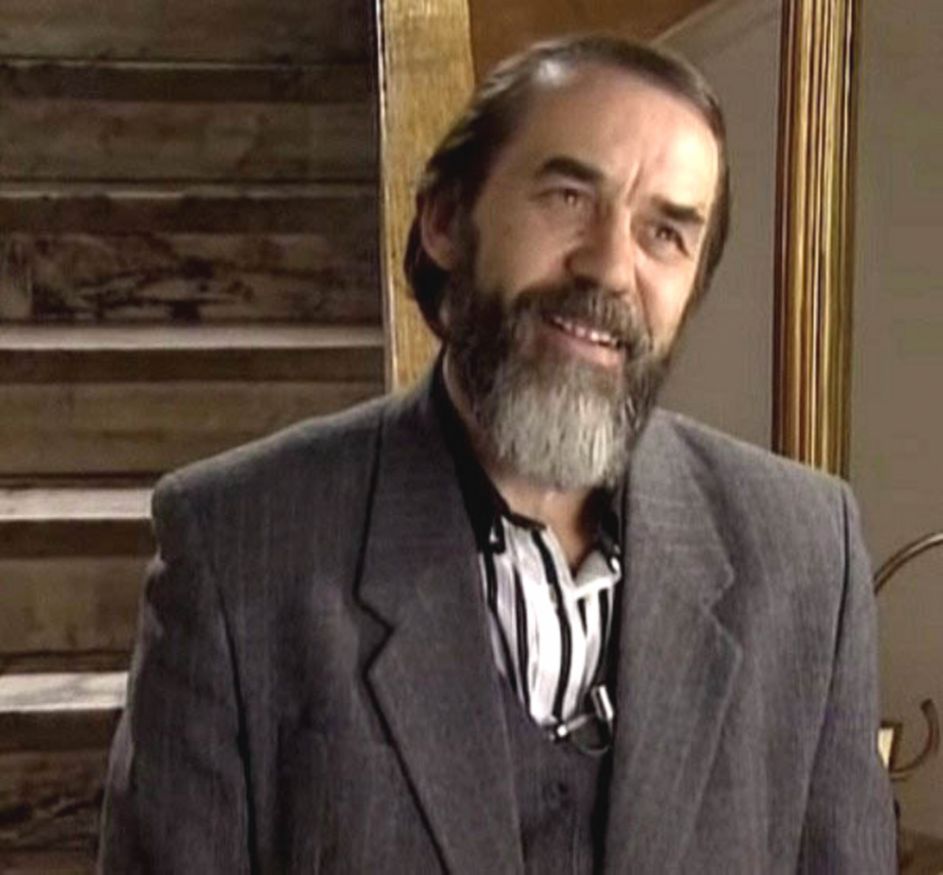

И с этого момента началась вторая жизнь Алексея Локтева — без бутылки, без славы, без лжи.

Он вернулся в Москву, и первое, что понял — его больше никто не ждёт. Старые знакомые давно поставили крест: «Да он умер, наверное». Режиссёры забыли, друзья перестали звонить. В театре на него смотрели настороженно: бывших алкоголиков не любят, слишком много в них непредсказуемости.

Но он всё равно пришёл. Не в кино и не в Малый театр — а в «Глас», первый православный театр в России. Стал играть, молиться, служить. Его новое амплуа — не герой, не следователь, не капитан. Теперь он был человек, нашедший веру.

Он пел в церковном хоре, изучал церковнославянский язык, помогал в алтаре. Мог простоять службу от начала до конца, потом выйти и сказать: «Сегодня было легко, Господь рядом стоял». Это говорил тот самый Локтев, которого некогда считали пропащим.

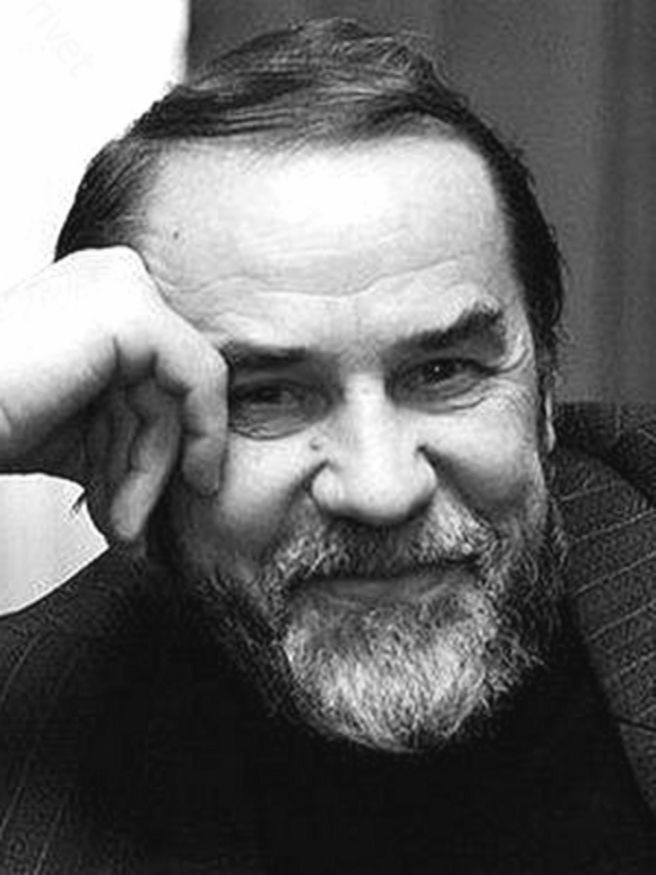

Он больше не искал аплодисментов. Ему хватало тишины. И, может быть, именно тогда он стал настоящим — без грима, без камеры, без огней рампы.

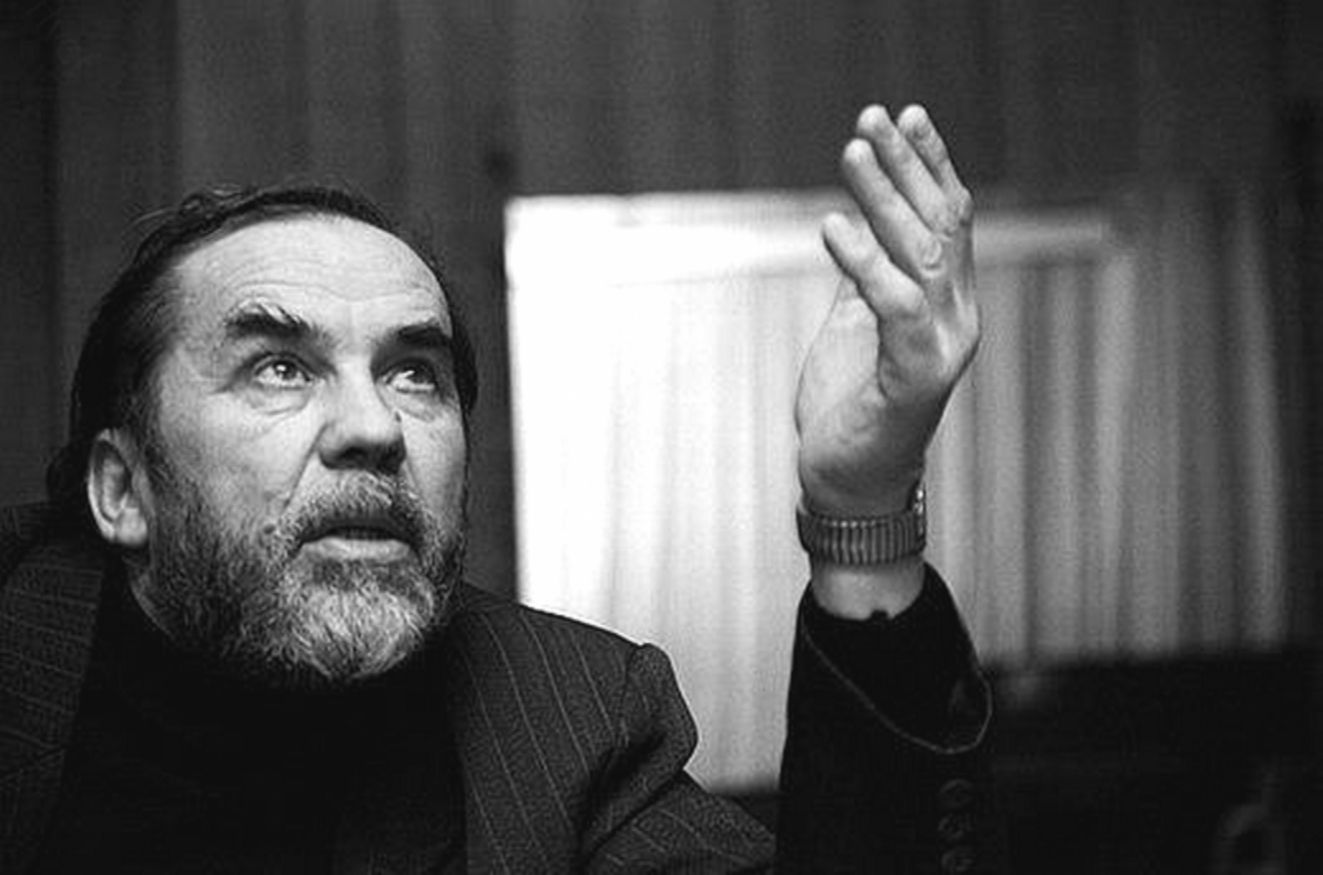

Когда он снова вышел на сцену, зрители уже не узнавали его. Лицо осунулось, волосы поседели, а взгляд стал мягче — не тот, что в юности, прямой и дерзкий, а спокойный, усталый, будто человек прошёл через огонь и научился не бояться.

В конце восьмидесятых Локтев основал свой театр. Без здания, без бюджета, без громких афиш. Просто — Театр Алексея Локтева, или, как он сам называл, ТАЛ. Он собирал труппу из тех, кто ещё верил в искусство без компромиссов. Репетировали в арендованных залах, играли в клубах, домах культуры, школьных актовых. Иногда в зале сидело пятнадцать человек, иногда сто. Но каждый спектакль был прожит, а не сыгран.

Он ставил пьесы о совести, о вере, о человеке, который ищет смысл — те темы, что тогда считались «немодными». Кино, по его словам, к тому времени умерло. «Сегодня кого мне играть? Бандюгу, вора, политика-проходимца? Нет. Не хочу обманывать самого себя», — говорил он. Локтев не переносил фальши, и потому его спектакли — с фанерными декорациями и старыми костюмами — казались честнее большинства телевизионных шоу.

Он не мечтал вернуть былую славу — хотел вернуть смысл. И где-то между репетициями и постановками случилось ещё одно чудо: он встретил женщину, которая вновь напомнила, что такое тепло. Её звали Елена. Не актриса, не звезда, просто человек, рядом с которым не хотелось бежать.

Она родила ему сына, Дмитрия. Локтев вдруг стал другим — бережным, внимательным, почти домашним. Мог сам готовить, читать сыну книги, петь ему перед сном. После прожитых бурь в нём появилась тихая, светлая доброта, которую замечали все, кто с ним общался.

Он писал сценарии, придумывал постановки. В 1993 году поставил спектакль «Я вернусь» — посвящение Игорю Талькову. На премьере люди плакали. Не потому, что это была трагедия, а потому, что со сцены звучала правда. Локтев снова говорил с миром — без крика, но прямо в сердце.

Он много мечтал. О фильме по собственному сценарию. О венчании с Еленой — он считал, что Бог дал ему второй шанс и он обязан завершить всё правильно. Часто помогал в церкви, стоял у алтаря, участвовал в обрядах венчания других пар, словно примерял это на себя. Говорил, что хочет сыграть в кино священника — но не «ряженого», а настоящего, верующего, чтобы люди поверили, что вера — это не фанатизм, а свет.

Но жизнь снова распорядилась иначе. У Елены случился инсульт. Сначала — лёгкое онемение руки, потом полный паралич. Она больше не могла ходить, говорить, только едва двигала пальцами. Он не оставил её ни на день. Ухаживал, кормил, молился. Говорил друзьям, что это наказание им обоим — за годы без венца.

Он словно пытался искупить всё разом — прежние пьянки, утраты, вину перед первой женой, перед Светланой, перед самим собой. Он почти не спал, терял силы, но не жаловался. Люди, которые видели его в те годы, говорили, что в нём было что-то монашеское — тишина и решимость, от которых становилось неловко даже здоровым.

И всё же он продолжал работать. Готовил новую постановку, собирался наконец снять фильм — историю о человеке, который пережил смерть и обрёл веру. Казалось, он уже близко к покою.

17 сентября 2006 года он поехал на кинофестиваль «Амурская осень». В дороге, между двумя городами, машина вылетела с трассы. Локтев был единственным, кто погиб. Ему было шестьдесят шесть — возраст, когда уже не ждёшь чудес, но ещё веришь, что успеешь.

Сегодня о нём вспоминают редко. Молодые зрители знают разве что улыбающегося парня из «Я шагаю по Москве», не подозревая, какой длинный путь стоял за той улыбкой. Алексей Локтев прожил жизнь без посредников — честно, больно, с ошибками, но до конца. Он проиграл многое, но выиграл одно: право остаться собой.

Он не стал символом эпохи, потому что не хотел быть символом. Он просто жил — как мог, как умел, как чувствовал.

И, может быть, именно поэтому его история важнее любых наград. Потому что это история человека, который упал, встал и сумел простить себя.

Что вы думаете: возможно ли спастись, если потерял почти всё — но не утратил веру, любовь и способность быть настоящим?