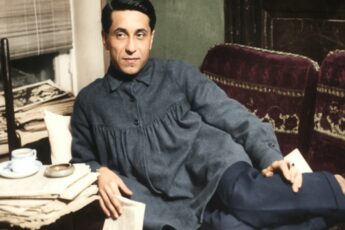

Его имя сегодня редко мелькает в новостях. Ни громких юбилеев, ни интервью, ни красных дорожек. Владимир Заманский просто живёт — в доме у храма, в старом Муроме, где даже время кажется тише. Иногда соседские дети, не зная, кто он, здороваются через забор.

И он отвечает — спокойно, чуть улыбаясь, как человек, которому больше нечего доказывать. Когда-то вся страна знала его лицо, но теперь в этом нет нужды. Слава, которая ослепляла других, для него всегда была не прожектором, а инструментом. Средством говорить правду, а не украшать её.

Если бы его жизнь экранизировали, сценаристы не поверили бы в правдоподобие. Слишком много всего: фронт, ранения, тюрьма, кино, любовь, вера. И всё — без прикрас. Никакой кинематографической глянцевости, только живое человеческое выживание. В его биографии нет романтики, зато есть честность, которой в наше время катастрофически не хватает.

Он рос в Кременчуге — городке, где война звучала не по радио, а во дворе. Когда немецкие бомбы разорвали дом, в котором была его мать, подросток Заманский не стал оплакивать судьбу — ушёл на фронт. Пятнадцать лет, поддельный возраст, чужая форма и настоящая ненависть к врагу. «Я шёл мстить», — сказал он однажды в редком интервью. Без позы, без гордости.

Просто констатация факта. В 1944-м под Оршей его танк подбили, он вытащил командира из огня, получил ранение в голову и остался жив. Когда кто-то говорит о героизме, он морщит лоб: «Да какой героизм? Просто не хотел, чтобы человек сгорел».

После войны он снова оказался в форме — но теперь в роли обвиняемого. 1950-й год, ссора с офицером, трибунал, девять лет лагерей. Так внезапно юный ветеран превратился в зека. Заманский не любил рассказывать об этом времени.

Говорил коротко: «Там строили Москву». И действительно — в числе заключённых, возводивших высотки, он таскал бетон на фундамент здания МГУ. Вечерами, лежа на нарах, представлял, что из этих стен вырастет нечто чистое — новое будущее, в котором он тоже когда-нибудь сможет быть полезен.

Свобода настала в 1954-м, как после долгого пребывания под водой. Он вышел — без карьеры, без связей, но с каким-то внутренним запасом прочности, которого хватило бы на троих. И пошёл не в армию, не в завод, а в актёры. Не потому что мечтал о славе, а потому что хотел выговориться. Слишком много накопилось.

Когда он поступил в Школу-студию МХАТ, преподаватели удивились: у этого человека не было театральной пластики, но был взгляд, который прожигает насквозь. С ним нельзя было играть в «искусство» — он не верил в игру. Только в правду. И, пожалуй, это стало главным качеством всей его актёрской жизни.

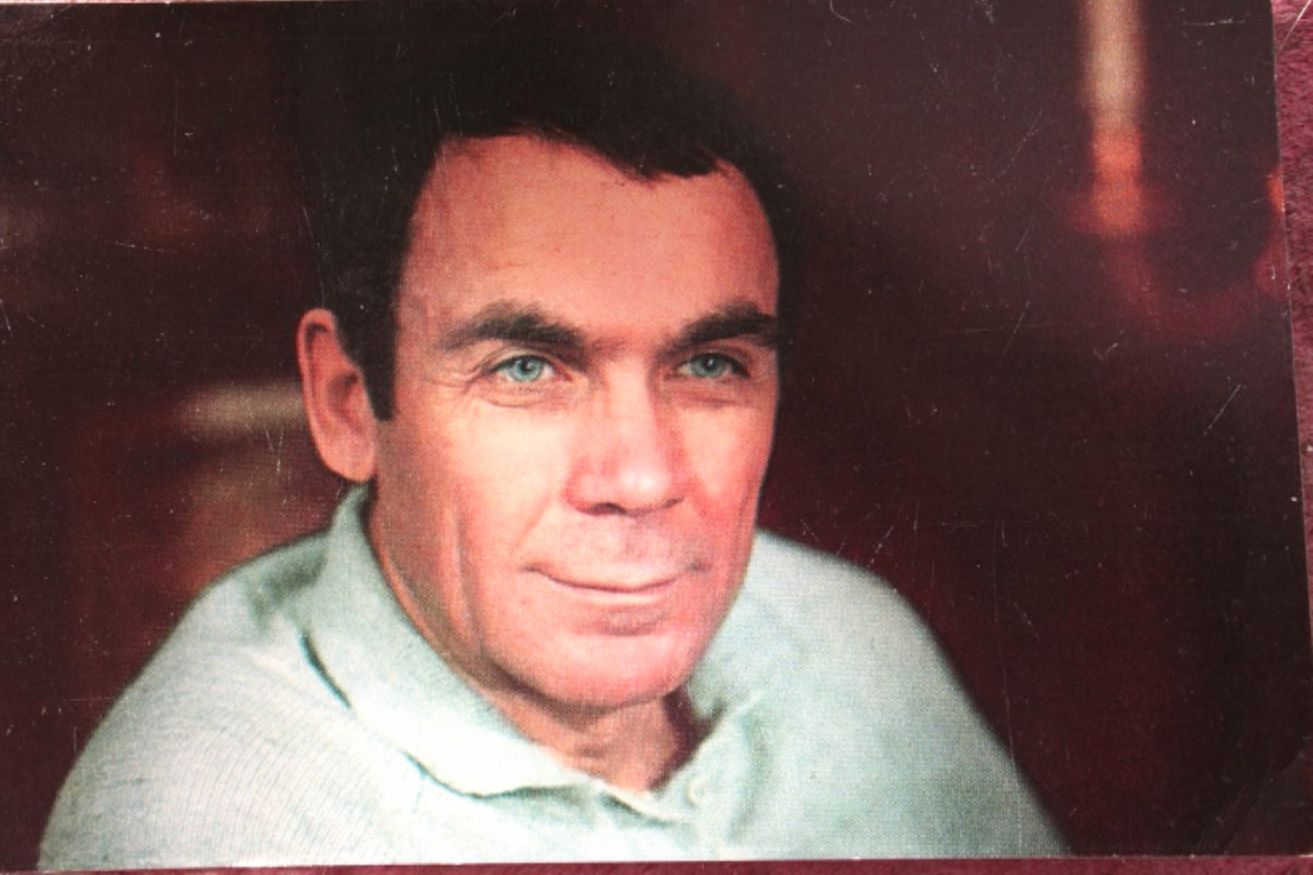

Когда он впервые вышел на сцену «Современника», в зале было что-то электрическое. Не восторг — внимание. Его слушали, как слушают человека, пережившего слишком многое, чтобы притворяться. Тогда в труппе ходила шутка: «Заманский не играет, он живёт». Он действительно жил каждым словом.

Публика чувствовала это — тот самый опыт, который нельзя подделать гримом или учёбой.

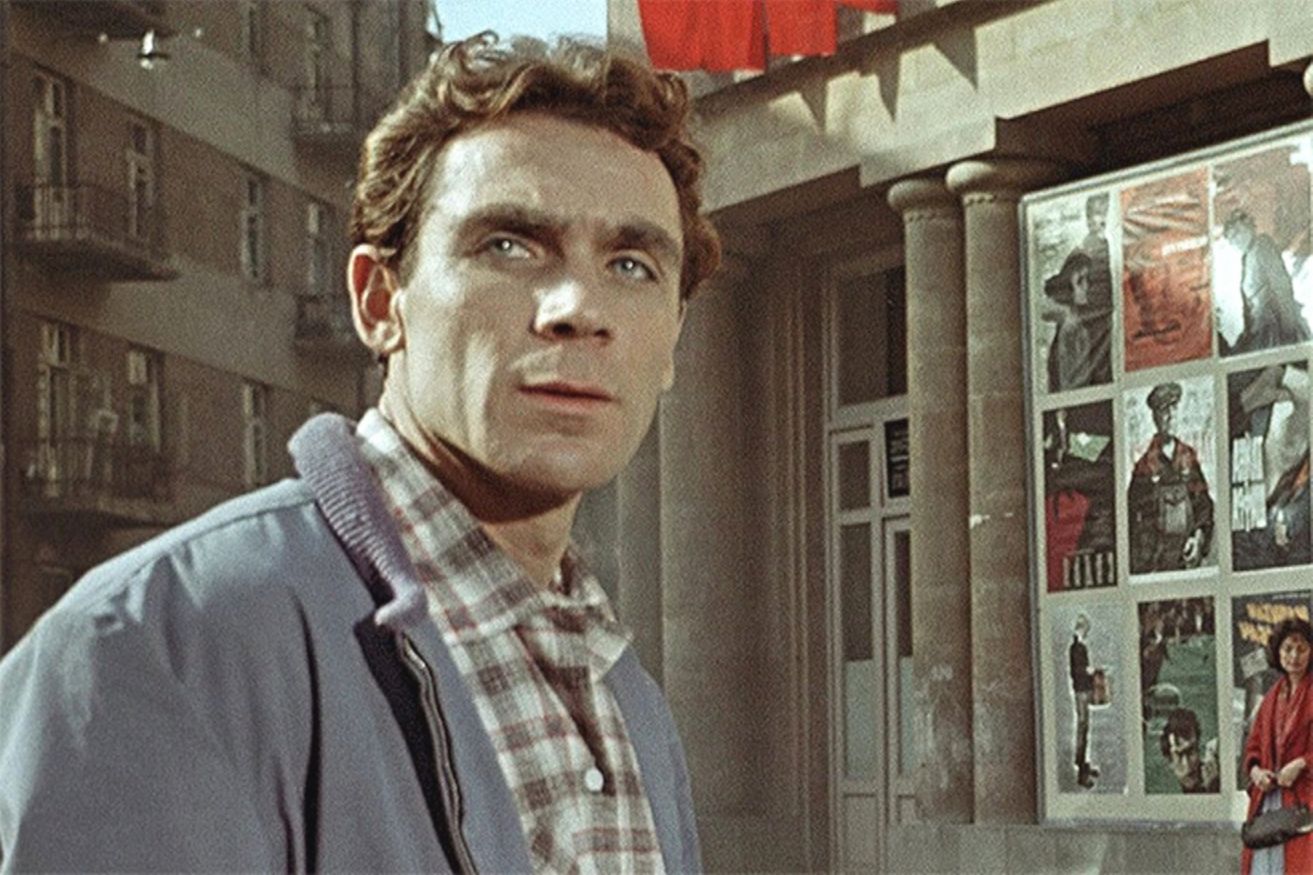

Кино пришло почти случайно. Дипломная работа молодого Тарковского — «Каток и скрипка». Снялся — и словно вошёл в другой пласт реальности. После этого роли пошли одна за другой. На экране он выглядел жёстким, даже холодным, но в этой холодности чувствовалась жизнь — та, что прячется под бронёй.

Его герои никогда не были картонными: каждый нес в себе что-то недосказанное, словно шрам под одеждой.

Шестидесятые подарили ему подлинную славу. «Проверка на дорогах» — фильм, где он сыграл предателя, бывшего полицая. И вдруг зритель — советский зритель! — не возненавидел его героя. Поверил. Потому что за страхом, растерянностью и стыдом Лазарева стоял живой человек.

Заманский не оправдывал персонажа — он его понимал.

А государство, конечно, не поняло. Ленту положили на полку. Премию он получил лишь через пятнадцать лет, когда страна изменилась, а он — нет.

К этому моменту его голос уже жил отдельной жизнью. Он звучал из уст Донатаса Баниониса в «Солярисе» — спокойный, тёплый, чуть уставший. Голос человека, который видел смерть и не боится говорить о ней.

Многие даже не знали, что это Заманский, и именно в этом была его сила — быть в тени, но звучать в каждом кадре.

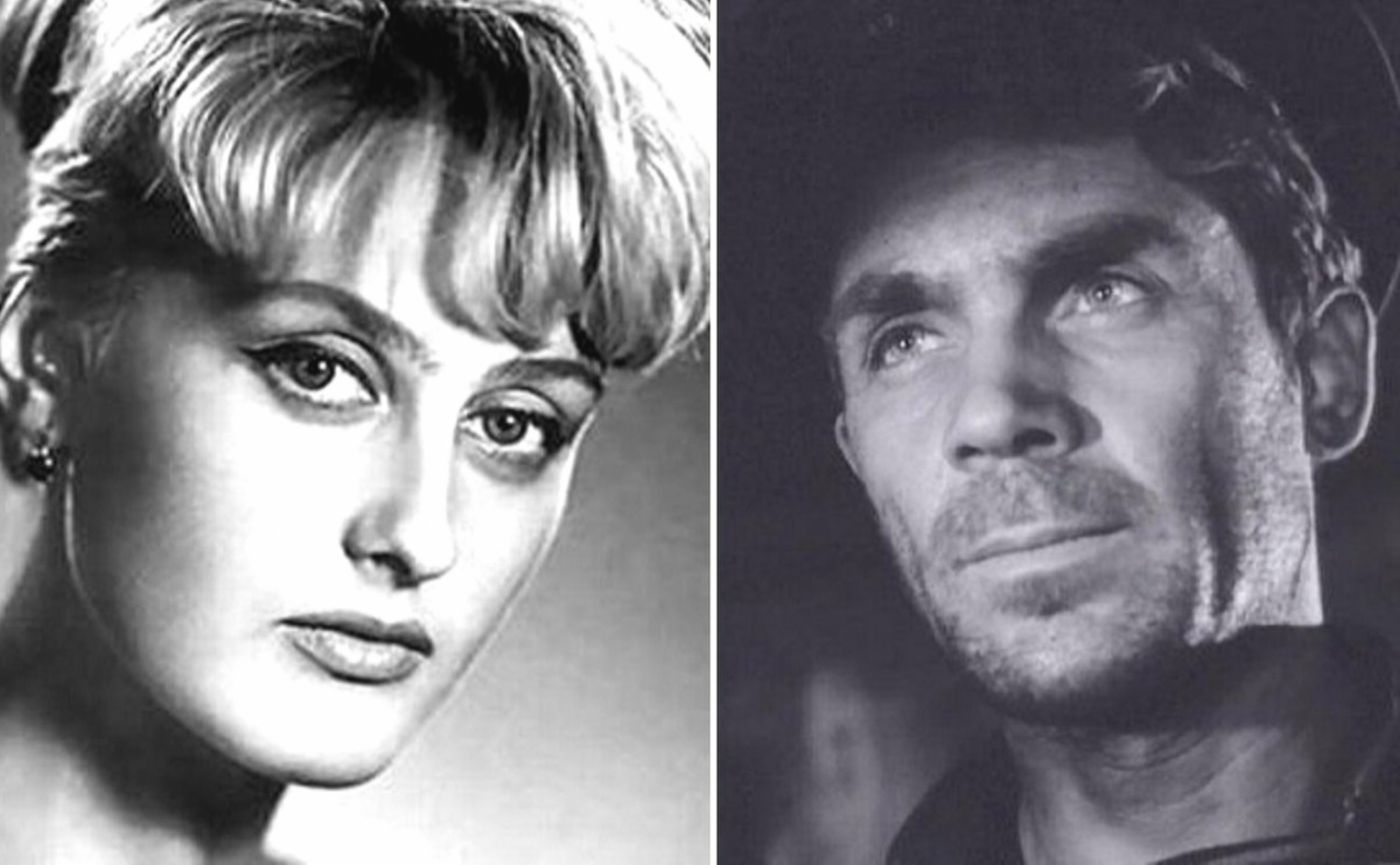

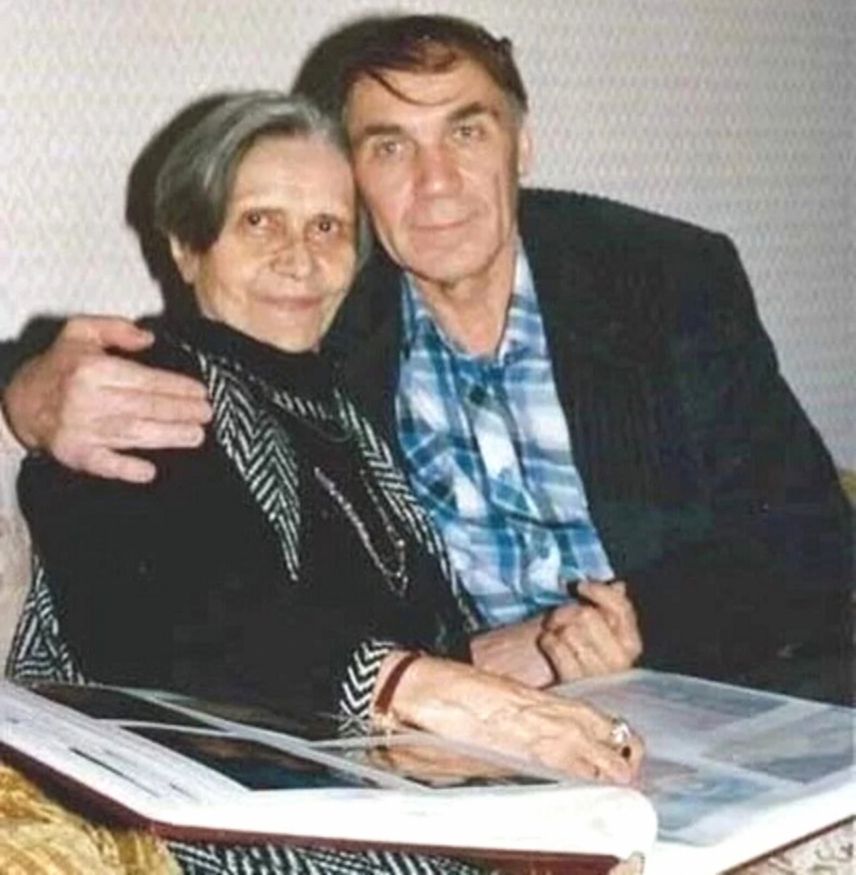

Именно на съёмках и в театре он встретил Наталью Климову. Девушку с лицом ледяной чистоты, которую потом вся страна назовёт Снежной королевой.

В «Современнике» они стояли в одном коридоре: он — фронтовик, прошедший лагеря; она — тонкая, воспитанная, из породы тех, кто с детства держит осанку и взгляд.

Они были из разных миров, но в их взглядах что-то сошлось — может быть, усталость. Может быть, та самая тяга к тишине, которая потом спасёт их обоих.

Когда Климова получила роль Снежной королевы, всё казалось началом большого пути. Её называли «советской Вивьен Ли», предсказывали мировую славу. У него — тоже взлёт, фильмы, театр, поездки.

Но судьба, как будто устав от их успехов, подбросила первый камень: неожиданная беременность. Молодые, ни жилья, ни денег, контракты — всё на взлёте. И этот выбор, который никто не готов делать в двадцать с небольшим: ребёнок или карьера.

Они сделали то, о чём потом будут молчать всю жизнь.

После операции Наталья больше не смогла иметь детей.

Он не говорил об этом никогда. Она — тоже. Только друзья замечали, как он сжимал кулаки, когда кто-то начинал разговор о детях.

Их брак выжил, но в нём поселилась тень. Та самая, от которой потом они будут спасаться не от людей, а от себя.

Девяностые обрушились на них, как буря. Театр выживал, кино рушилось. Старые актёры стали лишними — без спроса, без ролей.

Климова, много лет боровшаяся с туберкулёзом, потеряла работу.

Заманского мучили головные боли — последствие старого ранения.

Москва, некогда блиставшая премьерами, вдруг превратилась для них в чужой город.

Пришлось продать квартиру. Последний след той жизни, где они были «актёрской парой страны». Осталась дача, болезни и память, от которой не спрячешься.

Они не жаловались. Просто исчезли.

Пока другие пытались выжить на ток-шоу и рекламе, Заманский и Климова сделали то, что для актёров звучит как безумие — ушли со сцены навсегда.

Он уехал не из столицы — из шума. Москва гудела, как раскалённый улей, а он хотел услышать хоть одно настоящее слово. Когда-то этот гул казался музыкой жизни: премьеры, сцены, овации, съёмки. А потом стал мешать дышать. С Натальей они просто собрали чемоданы, забрали старый фотоальбом, иконку со словами «Спаси и сохрани» и поехали туда, где никому нет дела до кино — в древний Муром.

Город встретил их молчанием. Узкие улицы пахли дымом и яблоками, над рекой стоял туман, и в этом тумане словно растворялись все прошлые роли. У стен монастыря они нашли дом — перекошенный, с прогнившим крыльцом, но сразу поняли: это место для них. Наталья сказала: «Здесь нас никто не найдёт». А он ответил: «И слава богу. Главное, чтобы нашёл Бог». Так и остались.

Сначала было странно — просыпаться без звонков, без расписания, без афиш. Потом стало легко. Утро начиналось с каши и звона колоколов. Он колол дрова, она ставила чайник и ставила на стол две чашки — одну крепче, другую слабее.

На подоконнике цвели три фиалки, которые Наталья называла «наши зрители». Иногда приходил молодой парень из церкви, помогал починить крышу, приносил свечи. «А вы ведь снимались в “Солярисе”?» — спрашивал он. Заманский улыбался: «Было дело. Но это всё чужая жизнь. Там я говорил чужими словами, а теперь — своими».

Он говорил мало. Каждое слово было как камень — взвешенное, выстраданное. Иногда просто молчал, сидя у печи, глядя на огонь. Наталья садилась рядом, брала его за руку. Они могли так сидеть часами. Тишина не пугала — она была их единственным богатством. После десятилетий ролей, репетиций, интервью они научились слышать не себя, а воздух между словами.

Иногда приезжали журналисты. Вежливые, настойчивые, с камерами и диктофонами. Наталья выходила к воротам и мягко, но твёрдо говорила: «Он больше не снимается. Он живёт». И добавляла: «Без комментариев».

После этого возвращалась в дом, и он молча кивал ей в знак благодарности. Суета мира оставалась за калиткой. Всё, что было важно, уместилось в нескольких метрах пространства — кухня, комната с иконами, окно, через которое видно колокольню. Этого оказалось достаточно, чтобы понять, что счастье не в движении, а в покое.

Кино он больше не смотрел. Говорил, что «всё слишком быстро». Когда по телевизору случайно показывали старый фильм с его участием, просто отворачивался. «Он мне чужой», — говорил он про себя на экране. «Он хороший актёр», — улыбалась Наталья.

«Да, но он всё ещё думает, что успеет всё исправить», — отвечал он и выключал звук. В этих фразах не было горечи, только смирение. Он прожил уже две жизни и знал, что третьей не будет.

Вера вошла в дом без громких слов. Сначала — свеча утром. Потом — разговор со священником. Потом — исповедь, которую он назвал «репетицией честности». Но в его вере не было ритуальной пышности. Он не искал чудес и не требовал прощения.

Он просто жил с осознанием, что грех — не пятно, а память. Его нельзя стереть, но можно перестать позволять ему управлять собой. «Грех — это не то, что ты сделал, а то, что не смог простить себе», — сказал он однажды соседу. Сосед долго молчал, потом тихо перекрестился.

Наталья молилась за него. Всю жизнь она чувствовала его боль — ту, что не лечится таблетками и не уходит с годами. Она знала, что в нём живёт война, лагеря, вина. И всё это невозможно вытравить даже славой. Когда вечером он ложился у печи, она сидела рядом, шептала молитвы.

Иногда, если боль была сильнее обычного, он просил: «Почитай мне что-нибудь». И она открывала старую книгу — не всегда духовную, иногда просто Чехова или Платонова. Читала вслух, а он закрывал глаза и слушал, как если бы это был голос из детства, где всё ещё можно начать сначала.

Так прошли годы. Без съёмок, без аплодисментов, без премьер. Но в этой тишине было больше правды, чем во всех кинокадрах. Он говорил, что актёр должен уметь вовремя уйти со сцены. И ушёл — не хлопнув дверью, не бросив фразу о прощании, просто растворился в жизни. Ушёл туда, где уже не нужно притворяться живым.

Когда силы позволяли, они шли в церковь. Медленно, вдвоём, держась за руки. Он — высокий, седой, с прямой спиной, она — хрупкая, в платке, с корзиной для свечей. Люди оборачивались, но не узнавали. И это было самое справедливое из всех признаний: быть не знаменитым, а просто человеком.

На обратном пути они садились на лавку у калитки. Он говорил: «Тихо как в кино перед последней сценой». Она улыбалась: «Только теперь сценарий лучше».

Дом наполнился тишиной, которую другие называли старостью, а для них это было благословением. Зимой пахло дровами и воском, весной — мокрой землёй, летом — яблоками. По стенам шли солнечные полосы, и в каждой — ощущение, что жизнь не закончилась, а просто сменила освещение. На полке стояли несколько старых наград, но пыль на них никто не стирал. Они были частью прошлого, а не поводом для гордости.

Иногда звонили из Москвы — с предложениями о встречах, юбилеях, телепрограммах. Наталья всегда отвечала одинаково: «Спасибо, но нет». Потом ставила трубку, возвращалась на кухню и налила ему чай. «Кто это?» — спрашивал он. «Опять телевидение». Он качал головой: «Пусть ищут других героев». И добавлял: «Главное, чтобы не забыли о совести».

Когда он говорил о войне, голос становился тише. «Страшно не то, что стреляли, — говорил он, — а то, что потом привыкли». Про лагерь почти не вспоминал. Только однажды сказал: «Там я понял: если ты не человек, никакая свобода не поможет». И замолчал надолго. В те минуты Наталья просто клала ему руку на плечо. Так они и разговаривали — прикосновениями, не словами.

Годы перестали иметь значение. Девяносто девять и восемьдесят семь — числа, не возраста. Их дом стал точкой отсчёта, где время течёт по-другому. Каждое утро — новый день, каждая ночь — благодарность за ещё один прожитый. Иногда он шепчет молитву, не глядя в иконы, просто в пространство: «Спасибо за всё». И, может быть, это и есть последнее, что нужно сказать.

Когда колокола над Муромом бьют в полдень, их звук словно пульс города. Он слушает этот гул и улыбается. Не торжественно, а по-человечески, чуть устало. «Слышишь?» — спрашивает он у Натальи. «Это нас зовут домой». Она кивает: «Мы уже пришли». И тишина после этих слов — не конец, а покой.

Их любовь прошла через всё: войну, боль, потерю ребёнка, болезни, безденежье, годы молчания. Но осталась. Не из романтики — из упрямства, из верности, из потребности не сойти с ума вдвоём. Любовь, как и вера, оказалась не чувством, а трудом.

Ежедневным, тяжёлым, но спасительным. И когда солнце садится за храм, в окне их дома загорается мягкий свет — не театральный, не праздничный, просто живой. Свет двух людей, которые наконец поняли, что прощение — это не дар, а работа. Работа длиною в жизнь.