Он живёт один. В квартире, где когда-то звенел детский смех, теперь слышен только тихий стук старых часов. Андрей Мартынов — тот самый старшина Федот Васков, чей голос помнят миллионы, — сегодня словно выпал из времени. Он не жалуется, не требует внимания, просто живёт. А вокруг — ни театра, ни съёмок, ни людей, которые могли бы позвонить просто так, без повода.

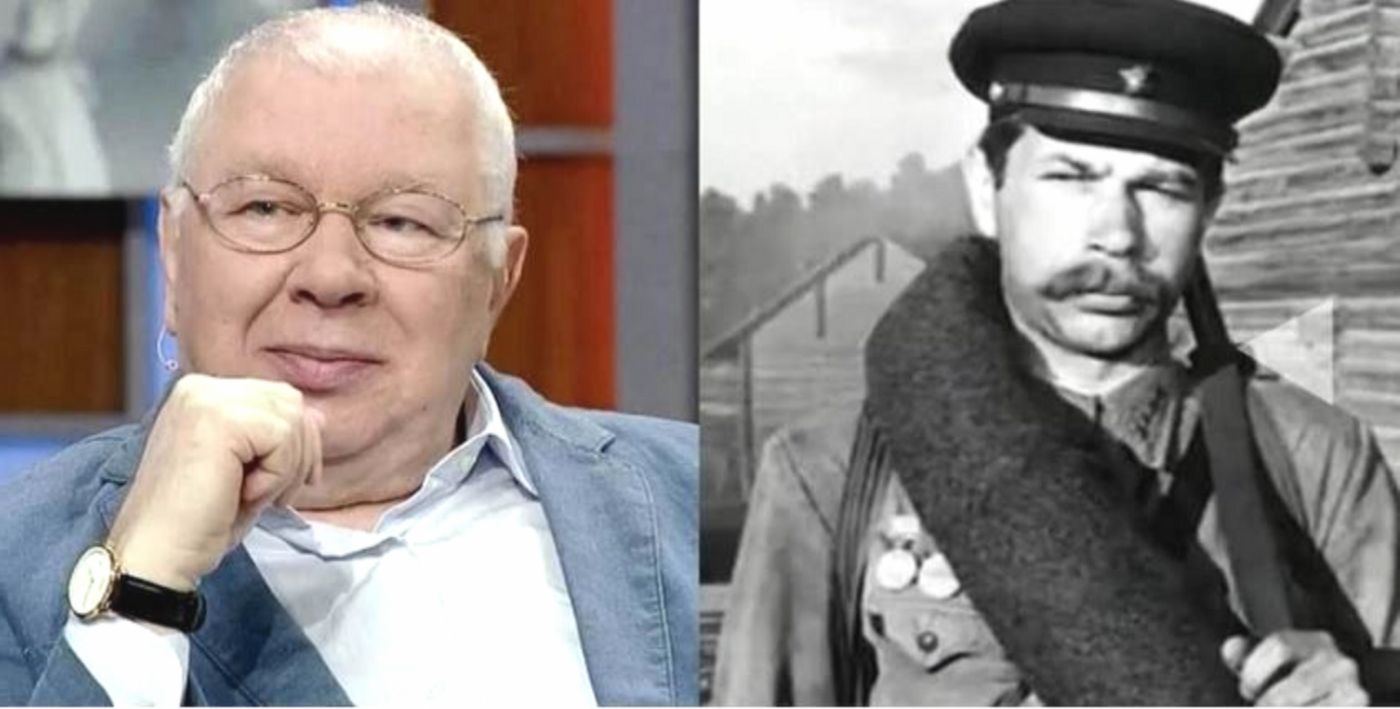

Иногда его показывают в телевизионных ретроспективах: юный, прямой, с глазами, в которых блестит чистая вера в жизнь. Смотрит сам на себя — и будто на другого человека. Тогда ему было чуть за двадцать, когда страна только оправлялась от военной памяти, а он — от юношеских комплексов и вечного вопроса: «А не зря ли всё это?»

Андрей родился в 1945-м, в Иванове, в семье педагогов. Дом, где пахло мелом и бумагой, стоял рядом со школой, и всё детство он слышал, как отец вслух читает Чехова. Отец, почти слепой, знал наизусть сцены из пьес и любил театр с какой-то наивной верой. И именно он впервые вывел сына на сцену.

Не в столичном зале, а в местном доме культуры, где пахло пылью и картофельным перегаром от зрителей в ватниках. Но там Андрей впервые ощутил, что такое внимание — когда в зале стихает, и ты один держишь воздух.

Когда ему исполнилось шестнадцать, в Иваново приехал с гастролями МХАТ. И в каком-то подростковом безрассудстве он подошёл к Алексею Грибову — знаменитому артисту с лицом, знакомым по школьным плакатам. «Можно я попробую?» — сказал Андрей. Грибов посмотрел на долговязого мальчишку, улыбнулся и ответил: «Приезжай в Москву. Там узнаем, что ты можешь».

Москву он действительно покорил, но не сразу. В Щукинское училище его не приняли — не из-за таланта, а из-за возраста. Не было семнадцати. А пока что — стройка, мешки с цементом, комната в бараке, где в ночи пахло сыростью и хлоркой. Потом — ГИТИС, курс Хомского, который сразу заметил в парне ту самую тихую внутреннюю силу, что потом станет лицом Федота Васкова.

После армии — служба в штабе дивизии ПВО, планшетист в Самарканде. Мартынов шутил, что в то время чертил небо: рисовал маршруты, линии, высоты. Вернувшись, попал в Московский ТЮЗ — и именно там, на полутёмной сцене, впервые понял, что сцена — не профессия, а зависимость.

Пока другие молодые актёры ждали очереди у киностудийных проходных, Мартынов тихо репетировал роли, менял интонации, жил между декорациями. Он не был балагуром, не искал покровителей, не строил карьеру «с улыбкой на все камеры». Был честен, трудолюбив и немного упрям — в хорошем, крестьянском смысле этого слова. Может быть, поэтому судьба заметила его именно тогда, когда он меньше всего этого ждал.

Когда судьба зовёт по имени

На «Мосфильме» в начале семидесятых стоял запах краски, табака и холодного кофе. Андрей Мартынов вошёл туда, не подозревая, что через несколько месяцев станет лицом всей эпохи. Режиссёр Станислав Ростоцкий искал исполнителя на роль старшины Васкова в экранизации повести Бориса Васильева.

На пробах уже побывали Юматов, Тихонов, знакомые всем артисты с проверенными лицами. Мартынов — никому не известный актёр из ТЮЗа — выглядел на их фоне мальчишкой, случайно забредшим на съёмочную площадку.

Первые пробы оказались неудачными. Ростоцкий остался недоволен: «Слишком мягкий. Где военный?» Но что-то в этом мягком парне его зацепило. Не герой, не рубаха-парень, не бронзовый старшина — живой человек, усталый, растерянный, с глазами, в которых видно и долг, и жалость, и страх. И именно это потом стало нервом картины.

Съёмки проходили в Карелии, под дождями и ветром, в болотах, где актрисы мерзли в шинелях, а Мартынов в перерывах грел руки над костром. Он не играл — он жил этой ролью. И, может быть, впервые чувствовал, что делает что-то по-настоящему важное.

Когда «А зори здесь тихие…» вышли на экраны, зал замирал. Люди плакали, хотя уже видели десятки фильмов о войне. Но здесь война звучала иначе — тихо, без лозунгов. Федот Васков говорил просто: «Война — она не на смерть, а на жизнь». И в этом голосе была такая чистая правда, что даже ветераны, привыкшие к фальши, вставали после сеанса, как на команду «смирно».

Фильм поехал на Венецианский фестиваль, получил приз, а через год — номинацию на «Оскар». Да, победил Бунюэль, но кого это тогда волновало? В стране Мартынова узнали все. На улицах к нему подходили женщины с красными глазами и говорили: «Спасибо, что вы — наш Васков». Он кивал, смущённо улыбался, не умел держать спину так, как положено «звезде». Да и звёздой себя не считал.

Он продолжал играть в театре, сниматься — без фанфар, без высоких гонораров, без столичных привычек. Но именно в этот момент, на пике известности, судьба начала подбрасывать первые испытания.

Во время одной из поездок в ГДР, на фестиваль, ему поручили переводчицу — молодую женщину по имени Франциска Тун. Дочь дипломатов, блестяще говорящая по-русски, с тонким чувством юмора и глазами цвета янтаря. Мартынов сразу понял: пропал. Это была не просто симпатия — тихая, но решительная любовь, без лишних слов и обещаний.

Франциска ответила тем же. Их роман вспыхнул в той же сдержанной манере, в какой он играл на экране. Без поцелуев на публике, без громких признаний. Просто два человека, которым было легко рядом.

Свадьба прошла в Берлине. Он — советский актёр, она — немка, аспирантка МГУ. Всё выглядело почти кинематографично. Только в кино никто не предупреждает, что за красивыми титрами всегда начинается другая история — куда труднее, чем все предыдущие.

Зависть, холод и два окна на Москву

Москва конца семидесятых уже знала, кто такой Мартынов. В кино — старшина Васков, в театре — человек без капли позы, тихий, вежливый, трудоголик.

Но дома, за дверью новой квартиры, всё было иначе: крики младенца, запах немецких духов и звон немецкой речи. Франциска быстро освоилась в столице — умна, образованна, воспитана. Он гордился ею, хотя и видел, как соседи шепчутся за спиной: «Жена иностранка, да ещё из ГДР».

Он получил не одну, а две квартиры — одна семейная, другая «для работы». Настоящая роскошь. И вместе с ней — осуждение. Коллеги завидовали, соседи ненавидели. «Отхапал! С немкой живёт!» — шипели на лестнице. Андрей молчал. Он привык жить по правилам, не оправдываться. Но этот яд медленно просачивался в повседневность.

Франциска терпела, улыбалась, но Москва не приняла её. Когда родился сын — Саша, — Мартынов впервые заплакал. Он носил его на руках, читал ему Крылова, разговаривал с ним ещё до того, как тот начал говорить. И всё же что-то надломилось: Франциска всё чаще вспоминала о доме, о ГДР, о том, что там ребёнку будет легче. В шесть лет сыну пора было идти в школу — а там, за границей, было чище, тише, уютнее.

Когда она уехала, он не удерживал. Просто стоял на перроне, глядя, как поезд набирает ход, и понимал — вместе с ним уходит целая жизнь.

Говорили, он «предал страну», что «с иностранкой — не по-нашему». Люди в его окружении делились ровно пополам: одни сочувствовали, другие отводили глаза. Но Мартынов держался. Работал, снимался, репетировал. И жил между двумя мирами — одним реальным, другим — телефонным, немецким, где голос Франциски звучал из далёкого Берлина.

Когда Саша приезжал к нему на каникулы, он снова оживал. Они гуляли по набережной, кормили голубей, говорили обо всём. Отец настаивал: «По-русски, Саша. Всегда по-русски». Он хотел, чтобы сын не потерял ту часть, что связывала их через расстояние. Франциска говорила с мальчиком на немецком, Андрей — на русском. Так Саша вырос между двух языков и стал художником — театральным, как будто продолжив отцовскую линию, только в другой форме.

Теперь у Саши трое детей. Они не говорят по-русски, но носят фамилию Мартынов. Андрей Леонидович улыбается, когда видит их фотографии: «Похожи. Глаза те же». Эти глаза — единственное, что от него не смогло раствориться во времени.

А сам он остался в Москве. Без Франциски, без театра, без суеты. Официально они развелись — спокойно, без громких слов. Она вышла замуж, а он… просто остался. Как будто держал оборону там, где давно кончилась война.

После света прожекторов

Годы идут по человеку не шагом, а лопатой. В какой-то момент он просто перестаёт считать их — не из равнодушия, а из усталости. Когда Андрею Мартынову исполнилось семьдесят, он уже не играл, не снимался, не ходил на премьеры. Его имя по-прежнему значилось в энциклопедиях, но в афишах его больше не было.

Он жил один, среди книг и старых афиш, где он — молодой, подтянутый, с глазами, полными смысла. Иногда приходили редкие письма из Германии — короткие, вежливые, без сантиментов. Сын писал о внуках, о новых проектах, присылал фото. Андрей рассматривал их долго, словно через увеличительное стекло: три мальчика, ни один не говорит по-русски. Но он не жаловался. Просто говорил тихо: «Главное, что фамилию носят».

Иногда его звали на телевизионные съёмки — рассказать о «звёздных временах». Он соглашался, садился под софиты и вдруг ловил себя на том, что чувствует себя чужим среди ярких молодых лиц. Всё вокруг стало быстрым, острым, безвкусным. Он — человек другой эпохи, где слово «актёр» значило не профессию, а долг.

С годами у него начали сдавать силы. Болезни пришли, как всегда, внезапно и без предупреждения. Но он держался, не жаловался никому. Говорил друзьям, что «всё нормально», хотя было уже не так. Театр не звонил. Кино тоже молчало. Только память разговаривала с ним по вечерам — голосами тех, кого давно нет.

Он никогда не был громким. Не скандалил, не искал сенсаций, не превращал судьбу в шоу. Просто жил — как умел. В этом и была его редкая, почти старомодная честность.

Федот Васков — тот, кто сказал когда-то: «Война — она не на смерть, а на жизнь». И, может быть, сам Мартынов жил именно так — воюя не с людьми, а с тишиной, что приходит после аплодисментов.

Теперь, когда его имя звучит редко, оно всё равно несёт в себе ту особую чистоту, что не тускнеет от времени. Потому что это имя принадлежало человеку, который не предал ни себя, ни своё дело.

Иногда говорят, что актёр умирает дважды: когда уходит со сцены и когда о нём перестают вспоминать. Андрей Мартынов пережил первое — и всё ещё сражается со вторым. Один, без громких слов, без жалоб, с тем самым взглядом, каким смотрел на своих девчат в Карелии.

Федот Васков остался в истории. А за ним — живой человек, который однажды просто замолчал. Не потому, что сказать было нечего. А потому, что его правда уже прозвучала.