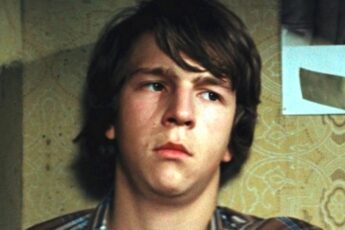

Я не знаю, как там у вас, а у меня имя Михаила Горевого всегда ассоциировалось с чем-то стальным. Даже голос у него — будто гравий пересыпают в железном ведре. Он всегда смотрел с экрана с прищуром человека, который знает больше, чем говорит. А когда говорил — щекотно было слушать. Потому что честно. Потому что изнутри. Потому что про боль.

Он и на экране, и в жизни — антагонист. Такой, у которого не хватает кнопки «пожалеть». Его герои — как будто плохо вышитые шрамы на теле фильма. Ты не можешь их игнорировать, даже если хочешь.

Но я не об этом. Не о ролях. Не о голливудских ученых и не о мостах шпионов. Я — о человеке, который однажды уехал в Америку официантом, а вернулся — киномеченым и сердцем наизнанку. Потому что за кулисами успеха Горевого — не глянец, а ссадины. И главное — не на лице. На жизни.

Отец Михаила был военным, мечтал, что сын пойдет по его следам — с погонами, с присягой. А Миша — боксом увлекся. Пацанская история. Только вот удар пришел не по противнику, а по почке. Так сильно, что орган пришлось вырезать. Планы на военную карьеру рассыпались как сухарь в чай. Зато появился театр.

Точка отсчета? Спектакль с Инной Чуриковой и Караченцовым — «Тиль». Михаилу было лет пятнадцать. Он сидел в зале, а внутри него будто что-то щелкнуло. И с тех пор — ни дня без тяги к сцене. Поступить в театральный сразу не получилось: завалил сочинение. Но вместо того чтобы сдаться, он устроился осветителем. Представляешь? Осветитель во МХАТе. Парень, который просто хотел быть ближе к мечте, начал с того, чтобы светить чужим. Пока не настал его момент.

Поступил он со второго захода — к детям знаменитостей. Табаков-младший, Ефремов, Невинный… Актерская элита в зародыше. Но Горевой не потерялся. Он учился не ради тусовки — ради жизни. И после выпуска ушел в «Современник-2», на сцену, которая тогда еще что-то значила.

А потом… потом грянули девяностые.

Он играл. Старался. Кормил семью. Был женат — на режиссерской помощнице Анне. Растил детей. Но деньги? Их не было. И вот ты — артист, выпускник МХАТа, член серьезной труппы, а по тебе из рогатки шмаляют дети, потому что ты вышел в костюме мышонка в утреннике.

Как не сойти с ума?

Ответил за него Бостон. Америка. Друг позвал. Сказал: «Приезжай, прокормим». Михаил уехал. Сначала один. Потом подтянулись Анна и сын. Там он мыл посуду, носил тарелки, продавал стройматериалы. Учился жить по-новому. Выучил язык за пару месяцев. Приспособился. Выжил.

Но в какой-то момент понял: не туда. Не то. Без театра — как без воздуха. И собрался обратно. В Москву. Домой. К сцене.

Здесь его не ждали. Места в Маяковке не нашлось. Тогда он начал сначала — с нуля. С «Фабрики театральных событий». С эпизодов в «Каменской» и «Антикиллере». И вот, казалось бы, удача: приглашение в «бондиану». Он стал «нашим» злодеем в Голливуде.

Но вот вопрос: ты можешь выиграть все роли подряд, если дома ты проигрываешь самого себя?

Развод с Анной — это не строчка в биографии. Это глыба, которая рухнула на Михаила с такой силой, что он еле выбрался из-под нее. Он винил себя. Искренне. Не для камеры. Тащил реквизит с дома в театр, жил сценой, а жену — потерял. Говорил потом, что умирал в те дни.

И тогда в его жизнь пришли две женщины. Маленькая — 11-летняя Аня Цуканова. Он называл ее духовной дочерью, она вытаскивала его из тьмы разговорами и присутствием. И большая — актриса Мария Саффо. Рыжая, яркая, опасная. Он собирался на ней жениться. Даже спектакли под нее писал. А потом — Майков.

Павел Майков. Тот самый, «настоящий полковник». Друг. Почти брат. Горевой устроил его в труппу, помог встать на ноги. И получил в спину то, чего не ожидал.

Маша ушла. К Паше. Всё.

«Майков увёл Машу. А я остался с тенью от себя»

Ты можешь простить актёру плохую роль. Можешь закрыть глаза на забвение, на паузу в карьере. Но когда тебя предают не на сцене, а в жизни — это уже не драма, это почти насмешка судьбы. Михаил Горевой не закатывал истерик, не давал интервью в духе «я её сделал». Но ты слышишь в его интонациях — там сгорело что-то важное.

Он говорил о любви, как о крови на губах. Не романтично, не красиво. А — по-настоящему. Потому что у него эту любовь вырвали. С мясом. С друзьями.

Он не уточнял, сколько ночей не спал. Не рассказывал, как именно узнал. Но мы и так догадываемся. Это ведь всегда не просто. Когда ты доверяешь человеку работу, репетиции, пьесу, жизнь — и вдруг узнаёшь, что за твоей спиной всё уже давно решено. Тебя предали дважды. Как любимого. И как друга.

Майков, в отличие от Горевого, не скрывал чувств. Он говорил открыто: «Я смотрел, как Миша ведёт себя с Машей, и не мог молчать. Я увидел, что она тоже чувствует — и всё. Остальное перестало существовать».

И вот тут возникает вопрос: где грань между любовью и предательством? Можно ли отнять у человека женщину — и при этом считать себя правым?

Публика любит винить женщин в таких историях. «Маша увела». Но давайте честно: двоих уводят не силой, а атмосферой. Что-то между ними было. Что-то между Горевым и Марией — уже не было. Это правда. Но правда не отменяет боли.

Любопытно, что именно Горевой рассказал тогда жене Майкова — Кате. Именно он открыл ей глаза. И, возможно, сделал это не для мести, а просто потому что хотел, чтобы хоть кто-то в этой истории знал правду. Слишком много лжи было в лицах, в репетициях, в объятиях за кулисами.

Катя, по словам Павла, переживала тяжело. А Майков спустя годы добавил: «Миша потом сам наделал столько гадостей, что чувство вины у меня испарилось». Каждый остался при своём. И никто не вышел из этой истории целым.

Но Михаил Горевой не из тех, кто окончательно падает. Да, он побывал внизу. Да, его били не только события, но и собственное эго. Но потом он встал. И в 2010 году встретил Олесю Маркелову. Не актрису. Не коллегу. А художницу-декоратора. Женщину, с которой — тишина. С которой не надо спорить репликами. С которой можно просто быть.

В 2012-м у них родилась дочь Соня. И Горевой, который прошёл через Америку, через рогатки детских спектаклей, через «бондиану», через предательство и боль — вдруг стал отцом снова. Поздним. Но настоящим. И, как он говорил, наконец-то стал чувствовать себя по-настоящему живым.

А потом — снова работа. Роли. Съёмки. Его злодеи стали узнаваемыми. Их ненавидели — значит, верили. В «Шпионском мосту» он играл так, будто именно он придумал холодную войну. В «Хантер киллере» — словно у него в жилах не кровь, а металл. Его начали называть «русским злодеем», «антигероем». А он и не сопротивлялся. Принял эту тень — и сделал её маской. В которой стал узнаваем сам.

Но при всей своей резкости, Горевой — не только про грубость. Он про ясность. Про честность. Про то, что искусство должно царапать, а не шептать.

«Когда тебе исполняется 60 — ты или отказываешься от борьбы, или идёшь дальше», — сказал он в одном из интервью. И Горевой выбрал второе.

Но бороться ему теперь приходилось не только за себя. А за театр. За саму идею, что искусство — это не только хайп, не только телеграмм-мнения и «чек-чекин» в гримёрке. А нечто большее.

«Когда театр стал местом, где срут на сцене»

Горевой не молчал. Никогда. И чем старше он становился, тем меньше у него оставалось терпения на «современный театр». Не потому что он против экспериментов. А потому что видел, как под видом эксперимента продают чепуху. Как называют искусством то, от чего настоящим актёрам хочется выйти из зала и больше туда не возвращаться.

Он, человек старой закалки, однажды сказал фразу, которая разошлась по соцсетям как мем:

«Современный театр сегодня — это когда ты платишь деньги, приходишь, а тебе в душу нас*ают. Прям буквально».

Это не гипербола. Это реакция. На спектакль «Норма» Богомолова в Театре на Малой Бронной, где, по словам Горевого, персонажи ели фекалии и совокуплялись с землёй. Он не просто пересказывал — он кипел от возмущения. Потому что знал: у нас была школа. Великая. Театр как храм. А не как сортир.

И дальше он раскладывал всё по полочкам:

— Было три «М»: Меньшиков, Машков, Миронов.

— Стало три «Б»: Богомолов, Бояков, Бузова.

Фраза звучала дерзко, хлёстко, почти как вызов. Но это была не злоба. Это была боль. За то, что раньше артист был человеком, несущим свет. А теперь — кто громче крикнет, кто ярче шокирует. Место содержания занял формат.

Он говорил — его слушали. И ненавидели. Особенно те, кто считал, что искусство должно быть «отражением времени». Да, пусть с провокациями. Да, пусть с нарушением границ. Но Горевой отвечал: «А где граница? Там, где ты начинаешь плевать в зрителя. И думаешь, что это круто».

Для него театр — это когда ты уходишь не просто с мыслью, а с раной. Не с травмой — а с внутренним катарсисом. Когда после спектакля хочется молчать, а не срочно постить сторис. Он искренне считал, что сейчас театр умирает — не от цензуры, а от равнодушия к качеству.

Он мог бы просто продолжать играть своих злодеев. Появляться в фильмах, на «Мосфильме», на Западе. Давать интервью на премьерах. Но Михаил Витальевич шёл дальше. Он поддерживал друзей. Даже тех, кого все давно списали.

Михаил Ефремов. Имя, которое разделило общество на два лагеря. Авария. Погибший человек. Суд. Колония. Но Горевой говорил не о скандале, а о человеке.

«Он в тюрьме работает. Шьёт, как все. Не на блатных условиях. Да, не молод. Да, не здоров. Но он — актёр, который дал стране всё. Заслуживает ли он прощения? Конечно. Потому что если мы не научимся прощать, мы окончательно потеряем себя», — говорил он.

И когда Ефремова освободили по УДО, Горевой назвал это лучшей новостью за последние годы. Он не оправдывал поступок — но верил в раскаяние. В то, что даже после тьмы может быть свет. Что человек может упасть — и всё равно остаться человеком.

В этом весь Михаил Горевой. Ранимый и жёсткий. Правдоруб и циник. Артист, у которого лицо — как открытая рана, а голос — как плита гранита. Он умеет говорить неудобные вещи. Но говорит их так, что начинаешь слушать. Даже если не согласен.

И, может быть, его путь не самый лёгкий. Не самый блестящий. Но он настоящий.

Он не прятался. Не играл чужих. Ни в жизни, ни на сцене.

Хочешь — верь, хочешь — нет. Но именно такие, как он, до сих пор держат театр в живых. Не по кассе. Не по подписчикам. А по сердцу.

И мне кажется, что если когда-нибудь российская культура снова встанет с колен, она встанет благодаря людям вроде Горевого. Потому что пока есть кому говорить правду — значит, ещё не всё потеряно.

«Иногда лучше быть плохим в кино, чем фальшивым в жизни»

Когда я думаю о Михаиле Горевом, перед глазами встаёт сцена. Пустая. Без света. Без аплодисментов. В центре — человек. Один. В мятом пиджаке, с прожитым лицом, с глазами, в которых не играют — в которых живут.

Он не из тех, кто будет улыбаться, когда хочется орать. Не из тех, кто запишет «жизнеутверждающий» рилс под музыку Coldplay, если в душе трещина. Он в этой трещине и остаётся. Смотрит на неё. И делает из неё роль.

Горевой — редкий случай, когда артист остаётся интересен не из-за ролей, а вопреки им. Он — не герой, но и не подонок. Не глыба, но и не труха. Он — живой. А таких сегодня особенно видно. Потому что фон стал пластиковым, а он — нет.

У него в жизни был успех, Америка, «бондиана», театр, крах, предательство, ребёнок, любовь, злоба, вера. Это не карьера — это роман. Только невыдуманный.

Он не умеет быть удобным. Не хочет быть нейтральным. Может, поэтому и не «звезда» в том смысле, в каком сейчас принято — с прессой, с нарядами, с токсичной улыбкой для фоток в коридоре. Он другой. Слишком настоящий для обложек. Слишком острый для тусовок.

Сейчас ему шестьдесят. Он не боится возраста. Он боится безвкусицы. Он не устал от жизни — он устал от того, что её заменили декорацией. Что театр, который был болью и светом, стал мемом и цирком. Что зритель ушёл, а блогер — остался.

И знаешь, я не хочу, чтобы он молчал. Я хочу, чтобы он продолжал ругаться. Писать пьесы. Ставить спектакли. Выходить к зрителю — не чтобы его «удивить», а чтобы оставить след.

Потому что от многих спектаклей хочется идти пить. А после Горевого — молчать. И это редкий, драгоценный эффект. Эффект настоящего искусства.

Он может сколько угодно играть злодеев. С усами, с шрамом, с хрипотцой. В Голливуде, в сериалах, на сцене. Но в этой жизни, в этой странной эпохе — он, скорее, герой.

Такой, которым не восторгаются массово. Но которого потом долго помнят. Потому что таких — больше не делают.

И это, пожалуй, самое ценное.