Она не плакала. Не закатывала истерик, не выносила мебель на лестничную клетку, не рвала фотографии. Просто закрыла дверь — и больше не открыла. Людмила Крылова, та самая, что делила с Олегом Табаковым коммунальную комнату и жизнь длиной в тридцать пять лет, однажды выбрала тишину вместо скандала. И эта тишина оказалась громче любых признаний в любви.

Восьмидесятишестилетняя актриса и сегодня выходит на сцену «Современника» — тонкая, с прямой спиной, будто бы время её забыло. Но за этой выправкой живёт всё то, что когда-то случилось — любовь, предательство, усталость, прощение, которого не случилось.

Когда-то всё начиналось красиво. Девчонка из подмосковного посёлка, потерявшая мать в восемь лет, пряталась от одиночества между книжных страниц. Литература стала её единственным спасением — как у других молитва. Она мечтала, что однажды кто-то будет ждать её дома. А потом появился театр, и вместе с ним — он.

Олег Табаков в конце пятидесятых был звездой той самой «новой волны»: молодость, дерзость, блеск. Когда Крылова впервые увидела его в спектакле «Вечно живые», в ней будто что-то перевернулось. Он играл Мишу — живого, простого парня, и казалось, что весь зал дышит вместе с ним. Она ещё не знала, что когда-нибудь будет гладить его рубашки и учить сына говорить «папа».

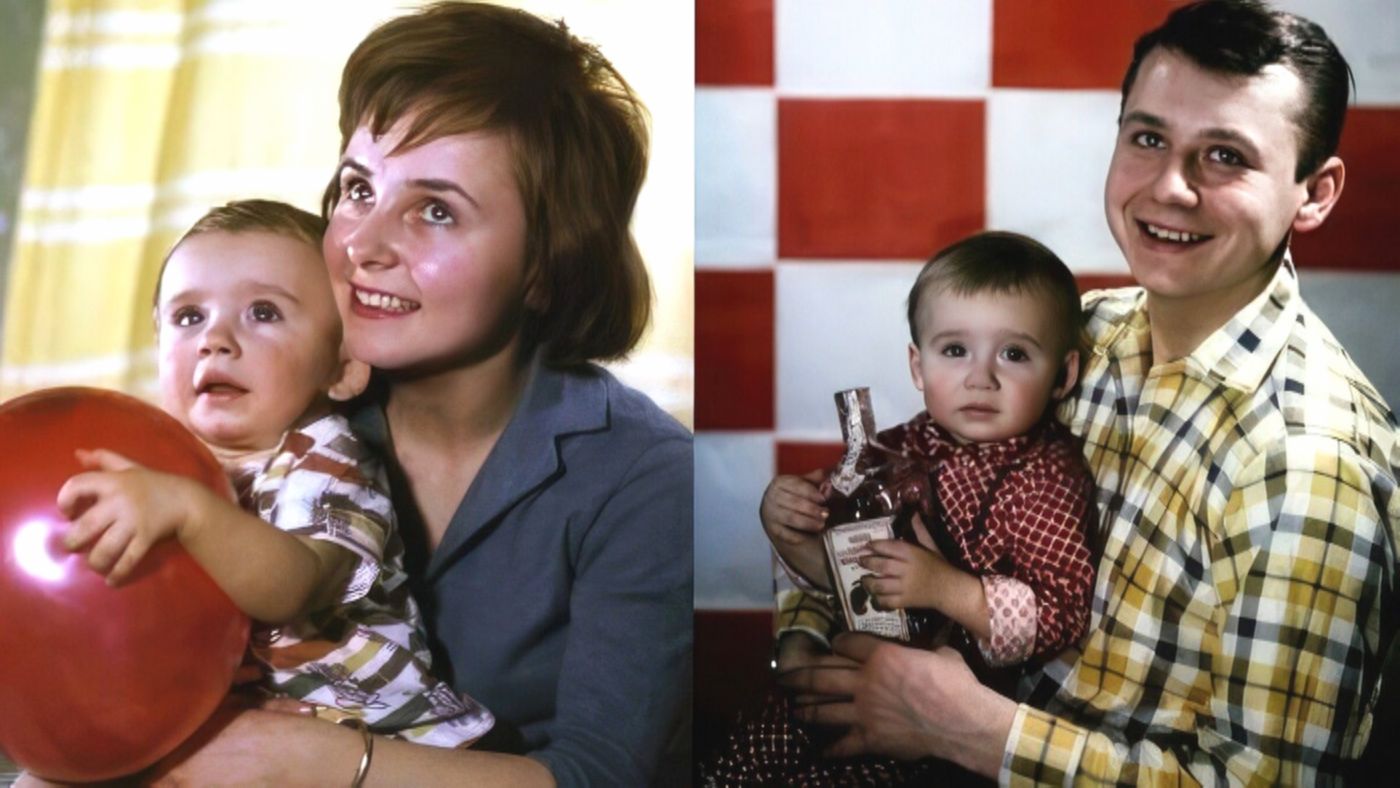

На «Мосфильме» они столкнулись почти случайно. Он — в одном павильоне, она — в другом. И вот это мгновение, между дублями, когда пересекаются взгляды двух людей, которых потом будет связывать полжизни, — из тех, что потом вспоминают как рок.

Любовь вспыхнула быстро, почти без предупреждения. Молодость не ждёт расписаний. Уже через несколько дней она жила у него — в коммуналке, где их «семейное гнездо» отделял от соседей старый шкаф. Там они и строили счастье, которое тогда казалось прочным, как дубовые подмостки театра.

Крылова не была той женщиной, что гнётся под мужской характер. За мягкой улыбкой — железная хватка. Она не позволяла себе быть просто «женой великого актёра». Она играла, снималась, жила сценой. Но, когда появились дети, выбрала дом. Отказалась от ролей, поездок, съёмок. Отдала себя семье, как будто любовь можно удержать самоотречением.

Долгие годы казалось — удержала. Табаков шёл вверх, она оставалась рядом, в тени. Но тень не всегда защищает — иногда в ней просто не видно, как на лице любимого мужчины появляется другая женщина.

Эта история не про любовный треугольник. Таких — тысячи. Это про то, как рушится внутренний стержень у человека, который привык держать мир на плечах.

Когда Табаков встретил Марину Зудину, он уже был мастером, легендой сцены, преподавателем, перед которым трепетали студенты. Она — двадцатилетняя девчонка, глоток юности, запах весны в кабинете, где пахло кофе и бумагой.

И где-то между репликами, разборами ролей и вечерами после занятий — случилось то самое «невзначай».

Десять лет двойной жизни. Десять лет, когда один мир — театр и семья, второй — тайна и восторг. Он не уходил, не признавался, не возвращался окончательно. Людмила знала. Женщины всегда знают раньше, чем им признаются. Но молчала.

Пока не стало невозможно.

Говорят, разговор тот был коротким. Без слёз, без сцен. Она просто сказала: «Так больше не будет».

И больше не было.

Он объяснял всё «новой любовью». Философски, спокойно, будто речь шла не о тридцати пяти годах рядом, не о женщине, родившей двоих детей.

Она — о предательстве не говорила. Только однажды, спустя годы, в интервью произнесла:

«Это такая ужасная грязь, что даже думать об этом не хочется».

И этим поставила точку. Не на любви — на воспоминаниях.

После развода дети остались с матерью. Антон и Александра — её союзники, её крепость. Отец для них стал фигурой за стеклом: вроде жив, вроде рядом — но больше не свой.

Антон потом простил, нашёл путь назад. А вот дочь — нет. Александра осталась непреклонной, как мать в день того самого разговора. Не пришла на похороны, не заговорила даже после его смерти.

Табаков ушёл из семьи в восемьдесят первом, а из жизни — в восемнадцатом. Между этими датами — тридцать семь лет. И все тридцать семь Людмила жила без него, но с его тенью.

Она не пошла на похороны. Слишком много слов не было сказано при жизни.

«Что теперь говорить?» — ответила она тогда журналистам.

И снова — тишина.

Но жизнь не остановилась. В восемьдесят шесть лет Крылова выходит на сцену «Современника». Роль старухи Гликерии — её монолог в адрес всех женщин, переживших предательство. В каждом слове слышится прожитое. В каждом взгляде — то, чего не смог забрать даже Табаков: достоинство.

Она не играет — живёт прямо на сцене.

В её движениях нет обиды, но есть что-то тяжёлое, как камень под сердцем. Тот, кто когда-то лишился дома, теперь живёт в театре. Там ей безопасно: зритель не изменяет.

Людмила Крылова — не из тех, кто рассказывает, как пережил боль. Её тишина громче чужих исповедей. Когда её спрашивают про Табакова, она не говорит ничего. Молчание — тоже ответ, только взрослый.

Она не строила из себя святую. Просто не захотела тащить грязь через десятилетия.

Сегодня она всё ещё служит в «Современнике» — театре, где живут те, кто умеет дышать сценой. Маленькая, хрупкая, но с тем самым взглядом, который не спутать ни с чем: будто видит тебя насквозь.

Роли ей теперь дают не по возрасту, а по силе характера. Гликерия, Интуиция — не имена героинь, а состояния. С каждым спектаклем она будто снова доказывает: предательство — это не конец, это материал для новой жизни.

Она идёт за кулисы, держась за стену, а через минуту уже выходит под свет, и зал замирает. В этом — всё, что осталось от той женщины, что когда-то стояла у окна, пока муж возвращался домой позже обычного.

Крылова давно перестала искать оправдания для чужих поступков. «Каждый живёт так, как может», — сказала она однажды и будто этим сняла с себя обязанность кого-то судить.

Но в тех же интервью сквозит другое: боль не ушла, просто прижилась. Как старый шрам, который не мешает жить, но ноет на погоду.

Она не играет на публику, не делает громких признаний. Даже после того, как три актрисы — Машная, Проклова, Антоненко — публично рассказали о «домогательствах Табакова», Крылова не сказала ни слова.

Только одно короткое:

«Это такая ужасная грязь, что даже думать об этом не хочется».

Всё. Ни оправданий, ни злобы. Только усталость человека, который прожил жизнь не в скандалах, а в работе.

Удивительно, но с дочерью, которая так рьяно защищала мать, у неё теперь почти нет связи.

«У каждого своя жизнь», — объясняет Крылова. И в этом — философия женщины, научившейся отпускать всё, что когда-то любила. Даже детей. Даже боль.

Сцену — не отпустила. Театр — её последний адрес, её защита и утешение.

Она не гналась за молодостью, не пыталась «омолодить лицо» или «переписать судьбу». Её морщины — не возраст, а карта прожитых чувств.

И когда смотришь на неё сейчас, думаешь: вот она, настоящая женская сила. Без крика, без макияжа, без фальши. Та, которая не простила — но выжила.

Может, в этом и есть финал истории. Любовь уходит, боль остаётся, но из неё вырастает не ожесточение — а мудрость.

Крылова не дала никому превратить свою жизнь в сплетню. Она просто продолжила жить.

А на сцене — всё та же девочка из подмосковья, которая когда-то пошла в театр за мечтой.

Просто теперь она знает: за любую мечту приходится платить.