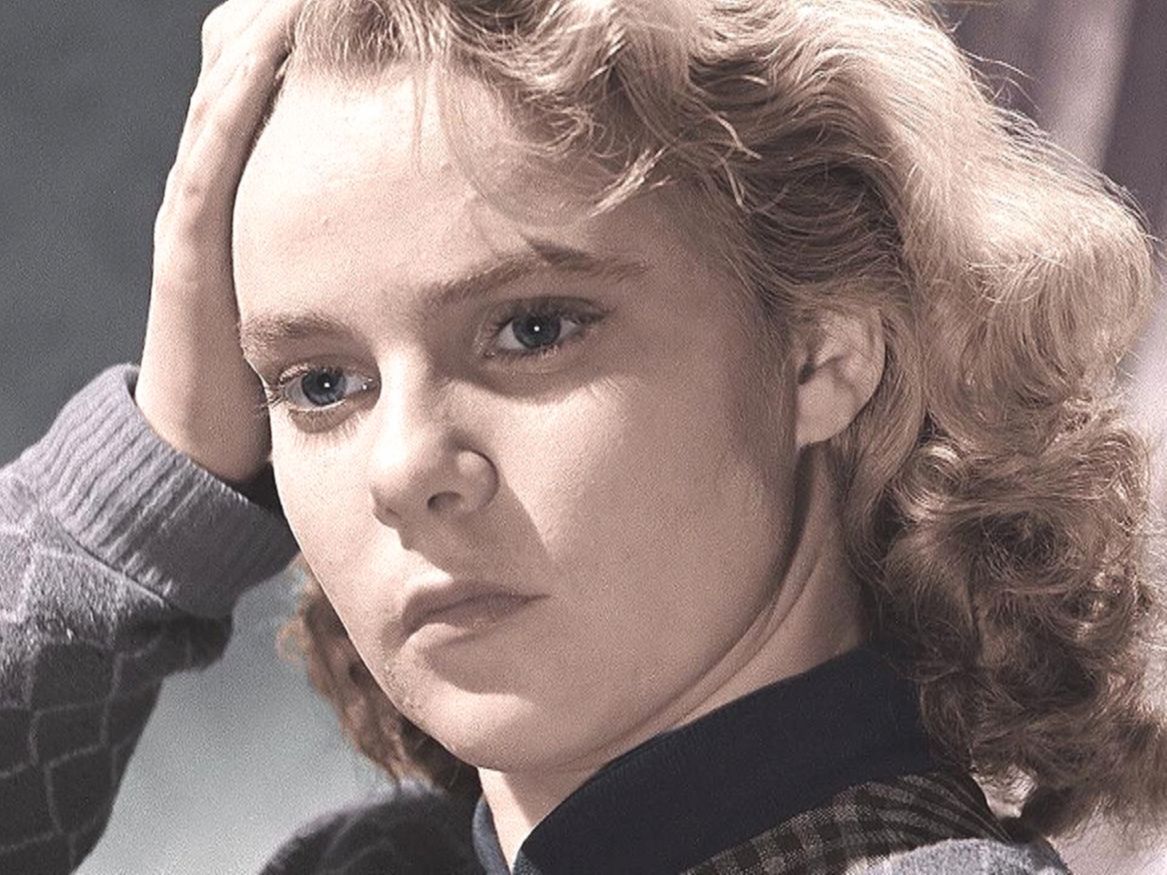

Иногда слава падает не как награда, а как случайность — почти как снег в апреле. Так было с Ниной Ивановой, девочкой из московского двора, которая в девять лет случайно оказалась в кадре и стала лицом целого поколения. Её знала вся страна, но сама она до конца жизни так и осталась чужой даже в собственном отражении.

Нина родилась в семье, где бедность была не позором, а воздухом. Отец ушёл, мать тянула четырёх дочерей одна, и старшая, Нина, быстро поняла: детство — это роскошь, которую они не могут себе позволить. После восьмого класса — завод, цех, шум металла. Девочка, мечтавшая о книгах, стояла у станка, чтобы младшие ели.

Но судьба, как назло, имела свои капризы. В школу пришёл ассистент режиссёра с «Союздетфильма» — искали ребёнка на роль Настеньки Пахомовой в военной драме «Жила-была девочка». В толпе девчонок выбрали именно её — худенькую, с прямым взглядом и какой-то странной внутренней взрослостью.

Вскоре она уехала на съёмки в блокадный Ленинград. Там, среди развалин, она впервые почувствовала, что жизнь может быть другой — яркой, настоящей, нужной.

Фильм вышел в 1944-м, получил приз в Венеции, а Нина — путёвку в «Артек». Для страны она стала «той самой девочкой из Ленинграда», символом стойкости, а для самой себя — девочкой, которой на время позволили мечтать. Потом всё закончилось. Школа, работа, серые будни. Её мир сузился до станка и очередей за хлебом.

Когда Нине советовали закончить десятилетку и поступить во ВГИК, она только усмехалась:

— После роли учительницы идти учиться в вечернюю школу? Да это же позор.

Так говорила уже та самая Нина Иванова, звезда «Весны на Заречной улице» — фильма, который стал культурным чудом 50-х, почти народной молитвой о любви и достоинстве.

Но до этого чуда оставалось ещё два десятка неснятых дублей судьбы.

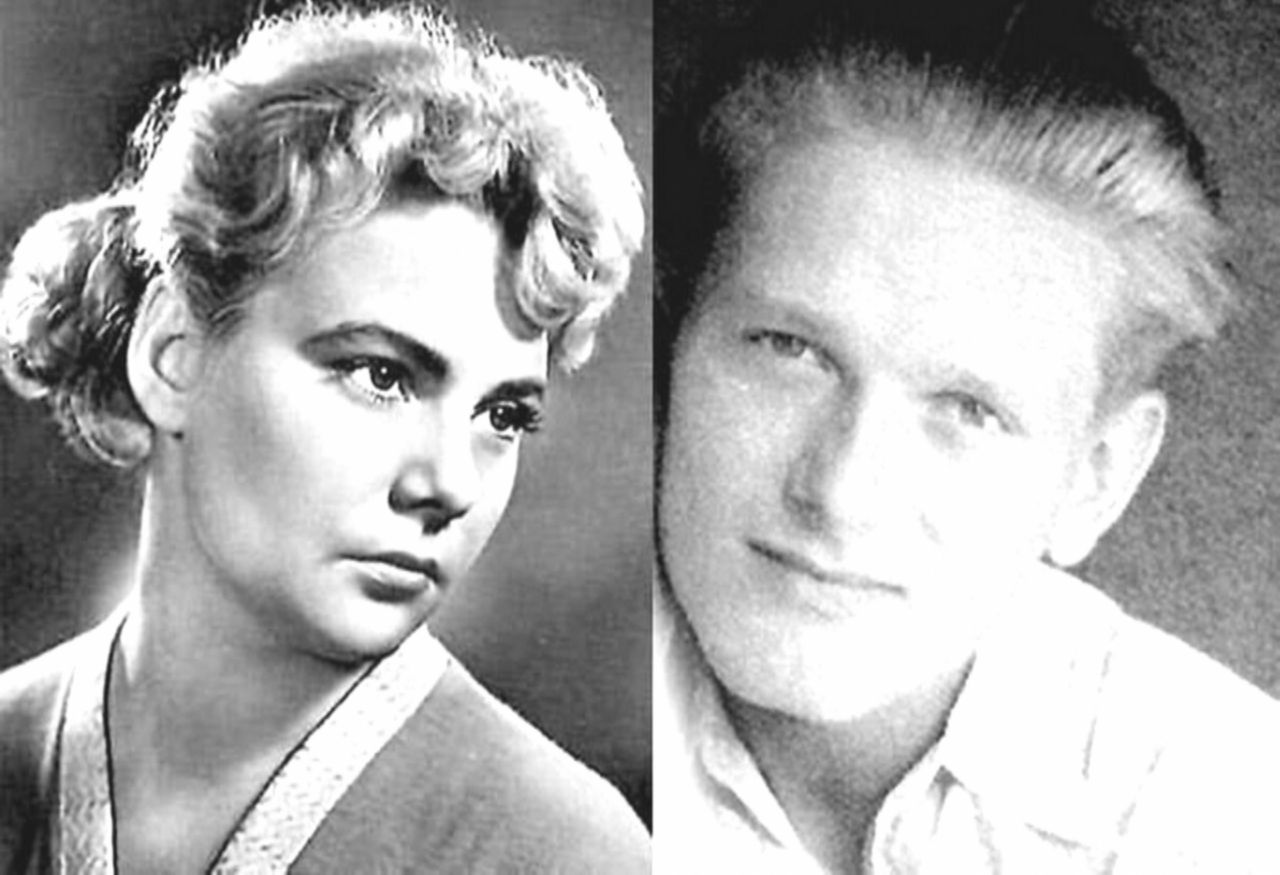

Девушка, в которую влюблена камера

Нине было двадцать, когда судьба снова улыбнулась — не громко, а чуть наискосок. Искра Бабич, молодая выпускница ВГИКа, пригласила её сыграть в своём дипломном фильме. Девушка с завода, без образования, без «правильного» произношения, попала в объектив. И одна проба изменила всё.

Эти кадры увидел Марлен Хуциев. Тогда он вместе с Феликсом Миронером готовил картину «Весна на Заречной улице» — про рабочих, про любовь, про новую страну, которая строит счастье и не умеет с ним жить. Он искал не актрису, а правду. Нашёл — в лице девушки, что не боялась камеры, потому что не верила в чудеса.

Так заводская работница без диплома и сцены стала Татьяной Сергеевной — самой знаменитой учительницей советского кино. После выхода картины страна буквально сошла с ума. 33 миллиона зрителей — цифра, немыслимая даже для «Мосфильма». Люди писали письма, мужчины предлагали руку и сердце, женщины осветляли волосы, копировали завитки, что у Нины вились от природы.

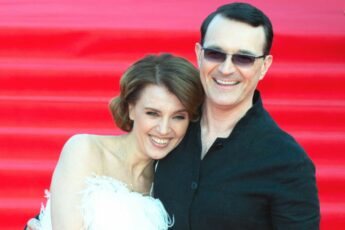

Но настоящая история происходила не на экране. Камера действительно «смотрела» на Иванову влюблённо. Оператор Радомир Василевский снимал не героиню, а женщину, которой очарован. На площадке между ними вспыхнул роман — тихо, по-настоящему, с тем безрассудством, которое бывает только у людей, впервые поверивших в счастье.

Только счастье не любит шум. У Радомира была семья, маленькая дочь. Жена приехала в Одессу, где шли съёмки, пыталась вернуть мужа, но тот упрямо повторял одно: «Полюбил». Никто не знал, что будет дальше, да и Нина, кажется, не думала о последствиях. Её жизнь до этого была слишком тяжёлой, чтобы бояться нового.

После фильма последовали другие работы — «Киевлянка», «Любовью надо дорожить», роли, аплодисменты, гастроли. С каждым новым проектом Иванова становилась всё более узнаваемой, но при этом оставалась прежней — скромной, простой, без жеманства. Не ходила по банкетам, не покупала меха, не строила звёздную гримасу. Она всё ещё помогала матери, навещала сестёр, носила те же пальто, что и раньше.

Но камера больше не смотрела на неё с прежней любовью. А без этой любви — кино уже не было тем, что раньше.

Когда свет гаснет

Её замужество с Радомиром длилось недолго — как вспышка осветителя на съёмочной площадке. Любовь, начавшаяся в бликах света, закончилась тенью. Ходили слухи о взаимных изменах, но в эти истории не верилось: слишком уж прямой была Нина, без всяких актёрских приёмов. Василевский женился снова почти сразу, а она осталась одна.

Карьера, казалось, шла по инерции. Фильмы выходили, но с каждым годом роли становились всё меньше, всё проходнее. Иванова снималась у Шукшина в «Живёт такой парень», появлялась в других картинах — хороших, но не запоминающихся. И вдруг начались разговоры: мол, актриса не профессиональна, не умеет «работать с камерой». Она не спорила. Признавала, что застывает в кадре, что не чувствует тонких переходов, не владеет техникой. Но в театральный вуз идти отказывалась. Слишком поздно, слишком неловко.

Вместо этого — режиссёрские курсы. Горьковская киностудия. Ассистент, помощник, потом — второй режиссёр. Двадцать лет за кадром. Без фанфар, без поклонов, без афиш. Это не было поражением. Скорее, тихим компромиссом с самой собой.

А в личной жизни — попытка номер два. В начале семидесятых Нина выходит замуж за художника киностудии Андрея Валерианова. Брак оказывается недолгим. Дальше — одиночество. Без детей, но не без забот: о сёстрах, племянниках, родных. Она будто вычеркнула себя из центра кадра, отдала место другим.

К концу восьмидесятых, когда старые кумиры ещё жили на телеэкранах, Иванова уже вышла на пенсию. Но дома долго не сидела — устроилась медсестрой в онкологическое отделение. Без диплома, без практики. Говорили, что там лежала её сестра. Возможно, именно это заставило её вернуться в больничные коридоры.

Парадокс её жизни был прост: девочка, которую в детстве сняли в фильме о блокаде, в старости добровольно пошла туда, где люди борются за жизнь. Она всё ещё умела держать руку тех, кому страшно, и смотреть прямо — как когда-то в ту самую камеру.

Последний кадр

Когда-то страна знала её лицо. Теперь его не узнавали даже на улице.

Журналисты годами пытались выследить «ту самую Татьяну Сергеевну», чтобы снять ностальгическую передачу о звёздах прошлого. Кто-то находил адрес, кто-то оставлял записки в подъезде. Она не отвечала. От интервью отказывалась — не из гордости, а из усталости.

Однажды ей всё-таки дозвонились. Роман Побединский, молодой репортёр, уговорил Нину Георгиевну встретиться у метро «Проспект Мира». Он потом вспоминал: «Седоватая, скромно одетая женщина подошла ко мне, мы поговорили пять минут. Ни фото, ни интервью. Она сказала: “Таких, как я, забытых артистов, много. Не надо выделять меня одну. Чем я знаменита?” — и посмотрела так, что я отвёл глаза».

Этот взгляд он описал потом как «зимний, январский». В нём не осталось ничего от прежней, весенней героини, от той улыбки, что озаряла «Весну на Заречной улице». Только усталость и тишина.

Она жила с сестрой, получала пособие от Гильдии актёров, подрабатывала в больнице. Денег хватало. Этого было достаточно.

Нина Иванова умерла в 2020 году, в возрасте 86 лет. Сердце, говорили врачи, изношенное, уставшее. Оно сгорело тихо, без помпы, как свеча, догоревшая до последнего огарка.

Её жизнь — не о славе. О стойкости. О человеке, который однажды поднялся выше самого себя, а потом без жалоб спустился обратно на землю. Без пафоса, без просьб, без театра. Просто ушла в тень, где когда-то стояли сотни таких же — забытых, но не сломанных.

И если пересмотреть сегодня «Весну на Заречной улице», трудно не заметить странное: Татьяна Сергеевна учит детей грамоте, но в её взгляде — какая-то тайная обречённость. Как будто Нина уже знала, что всё это — короткий миг, вспышка света, за которой снова наступит ночь.

Что вы думаете — бывает ли слава, которая не оставляет шрамов?