— Катюш, я… кажется, влюбился, — прошептал он, глядя в пол. Он не знал, что через три месяца её сердце остановится навсегда.

Это была не первая и не последняя боль в их истории. Но именно эти слова — нелепые, жестокие, произнесённые за три месяца до её смерти — будут мучить его двенадцать лет. Пока он сам не скажет перед уходом: «Скоро увижу её».

Хромой мальчик и молитва, пробившая небо

Шестилетний Валя прижимается спиной к холодной больничной стене. Нога не слушается, волочится по полу, как чужое бревно. Врачи в белых халатах перешептываются: «Полиомиелит… инвалидность…». Мать сжимает его руку так сильно, что кости хрустят — будто пытается впитать в себя всю его боль.

Дома — пустые полки. Последний сервиз, бабушкины серебряные ложки, отцовские часы — всё ушло на редкое заграничное лекарство. Мать ночами шьёт на продажу, её пальцы в кровь изрезаны иглой. Но болезнь не отступает — лишь затаилась, как злобный зверь.

И тогда происходит то, что Валера запомнит на всю жизнь. Рассвет. Мать будит его раньше петухов, заворачивает в старый платок. Они идут по пустынным улицам, его кривая походка оставляет на снегу странный след — будто кто-то волочит мешок.

Храм. Запах воска и ладана. Мать падает на колени перед иконой, её голос дрожит:

— Забери мои ноги, но дай ему ходить!

Валера видит, как слёзы падают на каменный пол. Он не понимает, почему вдруг сам начинает плакать. А через неделю происходит невозможное — он БЕЖИТ по двору, оставляя за собой ровные следы. Соседки крестятся: «Чудо!»

Но настоящее чудо ждёт впереди. Теперь, когда тело послушно, в нём просыпается мечта — стать актёром. Хромой мальчик не знает, что через годы его ждёт другая боль. И другая молитва — уже его жены Кати: «Спаси его, Господи…». Но это уже другая история.

«Ты не актёр»: как шепелявый парень покорил Гнесинку

«Следующий!» – голос из-за двери звучал как приговор.

Валера вжимает плечи, чувствуя, как ладони становятся мокрыми. Он заходит. Члены комиссии переглядываются, едва он открывает рот:

— Стихотворение Пушкина… — шепелявит он, и в аудитории раздаётся сдержанный смешок.

— Молодой человек, — вздыхает седовласый педагог, — с такой дикцией вам прямая дорога… в библиотекари.

Москва. Осень 1973 года. Пятый по счёту театральный вуз, пятый отказ. Валера выходит на улицу, сжимая в кармане потрёпанную тетрадь с монологами. Горло сдавливает ком. Он вдруг вспоминает, как год назад, уже отчаявшись, случайно увидел объявление: «Гнесинское училище. Факультет кукольного театра».

«Куклы? — тогда поморщился он».

Но сейчас, стоя на холодном ветру, понимает — это последний шанс.

Приёмная комиссия в Гнесинке оказывается неожиданно доброжелательной.

— Шепелявишь? — улыбается пожилая женщина. — Для кукол это даже плюс. У них свои особенности дикции.

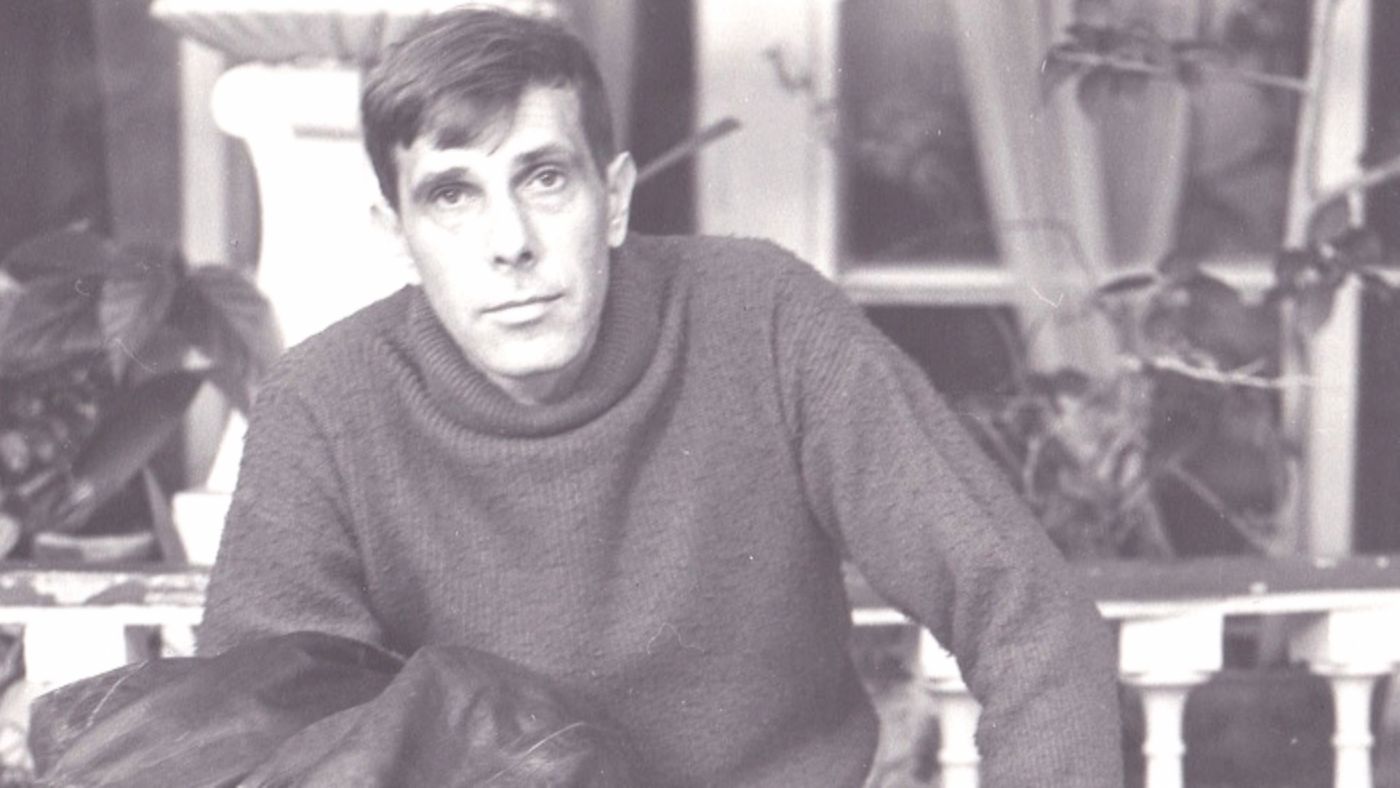

Через неделю он уже стоит в полутемном зале на первом занятии. Вдруг дверь открывается, и входит она — высокая, с собранными в тугой узел волосами. Екатерина Геннадьевна. Педагог. На семь лет старше.

— Сегодня будем работать с дыханием, — говорит она, и Валера замечает, как у неё дрожат ресницы, когда она смеётся.

Он не знает, что эта женщина очень скоро станет его женой. Что будет терпеть его запои, прощать измены, спасать от инфаркта. Что умрёт у него на руках.

А пока… Пока он просто старается не шепелявить, когда она просит его повторить упражнение. И замечает, как её глаза теплеют, когда у него получается.

После занятий он провожает её до трамвайной остановки.

— Вы… вы не против, если я завтра приду пораньше? — бормочет он, внезапно осознавая, что готов приходить в это училище хоть на рассвете, лишь бы видеть её чаще.

— Приходите, — кивает она, и в её голосе звучит что-то, чего Валера пока не понимает.

Что-то, что изменит его жизнь навсегда.

С чемоданами и без тормозов: как Катя спасала Гаркалина от него самого

Дверь распахнулась — на пороге стоял Валера с потрёпанным чемоданом и глазами влюблённого щенка.

— Я переезжаю. К тебе.

Через две недели после их первой встречи в Гнесинке он уже складывал носки в её комод. Через год — они расписывались в загсе тихо и без гостей, а на следующий день мчались в Сибирь, куда его распределили после училища.

Гастроли. Поезда. Гостиницы с протекающими крышами. Катя гладила его костюмы утюгом, который искрил при каждом движении, прятала от него бутылки и будила за пять минут до выхода на сцену.

— Валер, ты сегодня на «Вечерах с цыганами» в семь, — напоминала она, пока он завтракал.

Пять лет такой жизни — и чудо: врачи, считавшие Катю бесплодной, разводили руками. Беременность.

— Мы едем в Москву. Сейчас, — сказала она, и в её голосе впервые зазвучала сталь.

Он подписал заявление об уходе, не читая.

Столица встретила их равнодушно: театры морщились при виде его сибирской прописки. Катя вернулась преподавать, а Валера осваивал новую роль — домохозяина.

— Смотри, папа, — маленькая Ника тыкала пальцем в его кривую яичницу.

Он смеялся, целовал её в макушку и не признавался, что по ночам мечтает о сцене.

Мечта сбылась в 35 — роль в «Катале». Потом «Белые одежды» и встреча, которая едва не погубила всё: Андрей Болтнев, актёр-интеллектуал, знавший наизусть траектории планет и все питейные заведения Москвы.

— Представляешь, Валер, — Болтнев наливал очередную стопку, — телескоп «Ньютон» можно собрать из…

Режиссёр орал, что они сорвут съёмки. Катя молчала. Она давно поняла: её муж — как та комета, о которой болтал Болтнев — летит, сверкая, но рано или поздно сгорит в атмосфере.

Однажды он не пришёл ночевать. Утром Катя нашла его в больнице — инфаркт в 37 лет.

— Всё, — сказала она, ставя перед ним стакан воды вместо привычного рассола. — Или я, или они.

Он выбрал её.

А пока… пока он даже не догадывался, что самые важные роли в его жизни — не в кино, а вот здесь: муж, отец, спасённый грешник.

Гурченко, Васильева и другие: искушения славы

Съёмочная площадка «Белых одежд». Гурченко, только что расставшаяся с четвёртым мужем, прищуривается, разглядывая Гаркалина в костюме учёного 50-х:

— Боже, как ты похож на моего отца в молодости… — её голос становится тёплым, как коньяк. Она поправляет галстук на нём, пальцы задерживаются на секунду дольше необходимого.

56-летняя богиня экрана против 37-летнего провинциала с грустными цыганскими глазами — битва была проиграна до начала. Валера тонет в этом внимании, как в тёплой ванне. Они целуются в её гримёрке между дублями, и Людмила Марковна шепчет:

— Ты мог бы стать пятым… Но ты же не такой дурак, правда?

Он не дурак. Через неделю Гурченко улетает на новые съёмки, а он остаётся с жгучим стыдом и бутылкой коньяка, которую она подарила на прощание.

Годы спустя. Театральные подмостки. Татьяна Васильева закуривает за кулисами, наблюдая, как Гаркалин разминается перед спектаклем:

— Чёрт, Валер, — выдыхает она дым, — когда ты так смотришь на партнёршу, даже я, старая грешница, краснею.

Они играют любовников. Каждый вечер — объятия, страстные монологи, постельные сцены. Весь театр сплетничает. Но однажды Васильева останавливает его за кулисами:

— Хватит. У тебя же есть Катя. — Пауза. — И у меня, кстати, семья.

Они понимают друг друга без слов. Больше он никогда не задерживается в её гримёрке после спектаклей.

А потом будет Жанна Эппле. Молодая, пышущая энергией. На съёмках они целуются в кадре так страстно, что режиссёр кричит «Стоп!» только на пятом дубле.

— Мы оба женаты, — шепчет Жанна после съёмок, поправляя растрёпанные волосы. — Давай не будем…

Валера кивает. Он знает — где-то там, в Москве, Катя ждёт его с ужином. И ни одна, даже самая красивая женщина, не стоит её спокойной улыбки, когда он наконец переступает порог дома.

Странная штука — слава. Она даёт десятки возможностей для измен, но только однажды показывает тебе глаза жены, когда ты приходишь позже обычного. И этого оказывается достаточно, чтобы сказать «нет» даже Людмиле Гурченко.

12 лет без неё: последнее признание и обещание, которое он сдержал

Зима 2009 года. Врачи разводят руками — три месяца, не больше. Катя молча смотрит в окно, где кружит первый снег. Она только что сказала мужу, что у неё «проблемы с желудком». Валера, недавно перенёсший инфаркт, верит — или делает вид, что верит.

— Катюш, я… кажется, влюбился, — бормочет он однажды вечером, не глядя ей в глаза.

Она замирает. Потом медленно поворачивается, и в её взгляде нет ни гнева, ни упрёков — только бесконечная усталость.

— У нас же дочь… — тихо говорит Катя.

Он морщится: «Какая дочь? Нике уже тридцать!» Но странное спокойствие жены пугает его больше криков. Он остаётся.

Через три месяца её не стало.

На похоронах Валера стоит, как каменный. Кто-то из знакомых бормочет: «Ну, теперь он точно женится на той…» Но уже через неделю все понимают — не женится. Никогда.

Он запивает. Снова. После восемнадцати лет трезвости. Дочь Ника находит его спящим в пустой квартире среди бутылок и немытой посуды.

— Пап, — она берёт его за руку, — у меня для тебя сюрприз. Округлившийся живот под свитером говорит сам за себя.

Девять месяцев спустя Валера впервые берёт на руки внука. Мальчик хватает его за палец — и в этот момент Гаркалин понимает: жизнь продолжается. Он бросает пить. Окончательно.

2021 год. Пандемия. Врачи в защитных костюмах склоняются над его кроватью.

— Не бойтесь, — шепчет 67-летний Гаркалин. — Я иду… к ней.

Он улыбается. В последний момент перед глазами вспыхивает картина: 1975 год, Гнесинка. Молодая Катя в синем платье поворачивается к нему: «Ну что, артист, будем работать?»

Обещание, данное у её гроба, он сдержал. Ни одной жены после неё. Ни одной измены — после её смерти. Только двенадцать лет тоски и одна встреча, которой он так ждал.

P.S

На столе в его квартире до последнего дня стояла их общая фотография: молодые, счастливые, только что поженившиеся. На обратной стороне — надпись, сделанная её рукой:

«Валера, если бы мне дали прожить жизнь сначала — я бы снова выбрала тебя, со всеми твоими бутылками, изменами и инфарктами. Потому что без этого — ты был бы не ты. А я любила именно тебя».

Он перечитывал эти строки каждый день. И когда в последний раз закрывал глаза — на губах у него была та же улыбка, что на той пожелтевшей фотографии.